アルチュール・ランボーは、10代の半ばに詩を書き始め、20歳頃には詩作を完全に捨て去ってしまった。その間に詩集としてまとめられたのは、『地獄の季節』の一冊のみ。

それにもかかわらず、現在でも世界中で最もよく名前の知られた詩人であり、活気に満ちた美しい詩句が多くの読者を魅了し続けている。

ランボーの詩がどのようなものか、的確かつ簡潔に理解させてくれる言葉がある。

ランボオ程、己を語って吃(ども)らなかった作家はない。痛烈に告白し、告白はそのまま、朗々(ろうろう)として歌となった。吐いた泥までが煌(きら)めく。(小林秀雄「ランボオ II」)

小林秀雄のこの言葉、とりわけ「吐いた泥までが煌めく」という言葉は、詩人としての天才に恵まれた若者が、社会的な規範にも、詩の規則にもとらわれず、自由に思いのままを綴った詩句が、新鮮な輝きを放ち続けていることを見事に表現している。

私たちは、その実感を、小林秀雄自身が訳した『地獄の季節』の冒頭から感じ取ることができる。

かつては、もし俺(おれ)の記憶が確かならば、俺の生活は宴(うたげ)であった、誰の心も開き、酒という酒はことごとく流れ出た宴であった。

ある夜、俺は『美』を膝の上に座らせた。 — 苦々しい奴だと思った。 — 俺は思いっきり毒づいてやった。

(ランボオ作、小林秀雄訳『地獄の季節』)

ランボーは、「美」を崇め、「美」の前で跪(ひざまづ)くことはしない。その反対に、「美」に向かい勢いよく毒づく。

その毒づいた言葉が、「美」に祝福されているかのように美しく、キラキラと煌めく。

小林のこの訳は、ランボーのフランス語の詩句の勢いを、見事に日本語の移し換えたものになっている。

(1)詩の世界のゴッホ

a. アンチ・ロマン主義への詩的革命

アルチュール・ランボーは、ベルギーとの国境に近いフランス北部の町シャルルヴィルで、1854年に生まれた。そして、死亡したのは1891年。

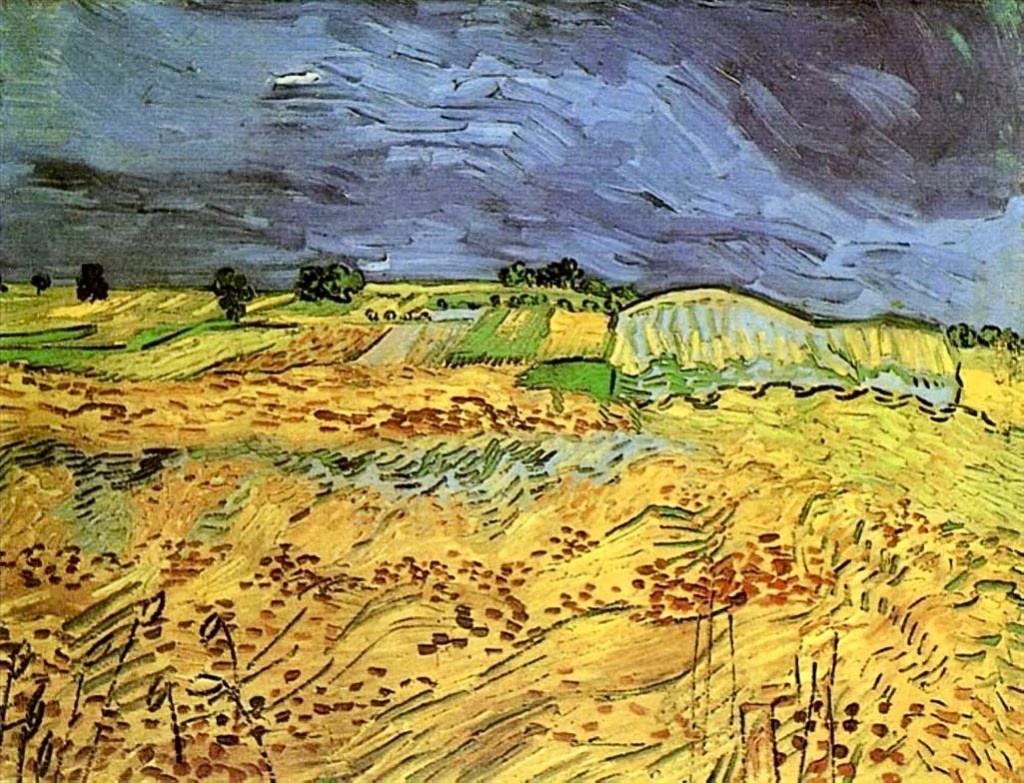

直接関係することはなかったが、1853年にオランダで生まれ、少しの間パリに暮らし、1890年に死んだ画家フィンセント・ファン・ゴッホとほぼ同じ時代を生きた詩人だった。

アルチュールの父親は軍人で、家を不在にすることが多く、しかも、1860年頃には家に戻らなくなってしまう。

そのため、4人の子供のいる一家の生活の全ては、母の肩にかかっていた。

母親は勤勉な働き者で、キリスト教にも熱心。少年時代のランボーは母の影響を強く受けた。

学校の成績は優秀で、15-16歳の頃には、ラテン語の詩のコンテストで優秀賞を取ったりもしていた。

1870年、アルチュールは、シャルルヴィルの学校に修辞学の教師として赴任してきたジョルジュ・イザンバールに導かれ、文学の指導を受けるようになる。

その頃のエピソードとして、イザンバール先生がヴィクトル・ユゴーの『レ・ミゼラブル』をアルチュールに貸したところ、母親から子供の読み物としては不適切だと苦情を受けたということが知られている。

そんな中でも少年は詩人として認められることを夢見た。しかも、それだけに留まることなく、高踏派の代表的詩人テオドール・ド・バンヴィルに向けて、『現代高踏派詩集』に掲載して欲しいという内容の手紙を送付し、「感覚」を含む三編の詩を同封するという大胆な行動を平気で行うなどした。

1870年7月、フランスとプロイセンの戦争が勃発すると、その混乱の中、8月にランボーは家出をし、ベルギーを通ってパリに向かう。

しかし、パリの北駅に着いた時、汽車の料金不足のために捕まり、留置場に放り込まれる。

イザンバール先生の助力で留置場から出ることができるが、パリに留まることはできず、イザンバールと関係のあるフランス北部のドゥエという村に向かい、そこで詩人のポール・デメニーと知り合いになる。

その後、シャルルヴィルに戻るが、1870年9月のフランスの敗戦、ナポレオン3世の帝政の廃止、第3共和政の成立、1871年1月のプロイセン帝国によるパリの攻撃、1871年3月から2ヶ月間続いたパリ・コミューンと続く混乱した世相の中で、何度か家出を繰り返し、放浪生活ともいえる生活を送った。

ランボーはそうした体験を詩の言葉によって語ったのだが、社会の変革に匹敵する大きな変化が、彼の詩の上にも短期間の間に起こった。

そのことを端的に示すのは、1870年5月にバンヴィルに送った手紙および3編の詩と、その1年後の1871年8月に同じバンヴィルに送りつけた詩との明確な違い。

最初の手紙では、高踏派を賞賛し、その原点ともいえるロンサールからロマン主義へという詩の流れの中に自分を位置づけていた。

しかし、一年後に送られた詩「花について詩人に語ること」の中では、ロマン主義を象徴する「百合の花」を「恍惚感を吐き出させる浣腸」と揶揄し、ロマン主義、そして高踏派のバンヴィルを徹底的に批判した。

ランボー自身の中で起こった詩的革命の進展は、バンヴィルに最初に送った3編の詩、1870年9月に家出してドゥエに立ち寄った時デメニーに預けた22編の詩、そして1871年5月にイザンバールとデメニーに宛てて書かれた「見者の手紙」と呼ばれる二通の手紙などを通して、垣間見ることができる。

それらの到達点として、1871年9月にパリに赴き、ヴェルレーヌと面会し、詩人たちの集まりで披露することになるのが、「酔いどれ船」だった。

驚くべきことは、それらが16-17歳の少年によって書かれたことではなく、手書きの原稿の状態で残され、公に出版されたものではないということ。

1880年代になり、ヴェルレーヌの尽力で雑誌に掲載され、詩集として出版される以前には、ランボーはまったく無名だった。

b. ヴェルレーヌと共に

1871年8月、ランボーはヴェルレーヌに詩を同封した手紙を出し、パリに行く希望を伝えた。ヴェルレーヌの側でも送られた詩に感激し、熱烈に歓迎する旨の返事をする。

当時ヴェルレーヌは新婚の妻マチルドを連れてパリ・コミューヌの混乱を避けフランス北部の町に避難していたが、9月初旬にはパリに戻り、妻の実家に住んでいた。

ランボーのパリでの最初の滞在先は、そのヴェルレーヌの住まいだった。

二人の詩人は意気投合し、というか、同性愛的な関係の中で、詩人たちの集まりに参加するなどしたのだが、ランボーの品行の悪さはどこでも顰蹙を買い、マチルドの実家からも追い出されてしまう。

その後、詩人たちの家を転々とするのだが、どこでもメチャクチャな行動で問題を引き起こすばかり。1872年3月にいったんシャルルヴィルに戻らざるをえなくる。

他方、ヴェルレーヌも身重の妻に暴力を振るうなどして、マチルドもヴェルレーヌと別れて暮らし始める。

1872年7月、パリに戻ったランボーはヴェルレーヌとともにベルギーへと旅立ち、最終的にはブリュッセルからロンドンに向かう。

ヴェルレーヌの母親からの仕送りに頼っていたロンドンでの生活も平穏なものではなく、二人の間には諍いが絶えず、いったん別れて、ランボーだけがフランスに戻るといったこともあった。

1873年4月になると、ヴェルレーヌはベルギーに向かい、ランボーは故郷近くのロッシュ村で過ごすことにする。『地獄の季節』の原稿を書き始めたのはその時点だと考えられている。

5月末、二人は再びロンドンに向かい、共同生活を再開。しかし、長続きはしない。

ただし、そうした中でも、ヴェルレーヌは『言葉なき恋愛歌』に収録される美しい詩を、ランボーも『地獄の季節』の「言葉の錬金術」の章の中で引用される「最も高い塔の歌」や「永遠」を含む素晴らしい詩を、書き続けていた。

それらの韻文詩は、二人の詩人が相互作用を及ぼし合い、最高の詩的成果として結実した果実に他ならない。

7月始め、ヴェルレーヌはランボーとの関係を清算し、妻の元に戻るつもりでベルギー行きの船に飛び乗る。その旨を告げる手紙をランボーに出すのだが、ランボーの方ではヴェルレーヌとの生活を続けることを熱望する手紙を出すなど、二人のやり取りは続いた。

そして、7月10日の事件が起こる。

7月8日にロンドンからブリュッセルにやってきたランボーは、母親に付き添われたヴェルレーヌと再会する。

ランボーの前に立ったヴェルレーヌは、ランボーの要求に従って妻と離婚することも、逆に、ランボーと訣別することも決心できず、例によってどっちつかずの状態。

そんなヴェルレーヌを見て、ランボーは、一人でパリに向かうことを告げる。

2日後の7月10日、ヴェルレーヌはピストルを買い、ホテルから出発しようとするランボーに向けて発砲。弾丸はランボーの左手首を傷つけた。その後、ランボーの出発する姿を見ていたヴェルレーヌは、路上でまたピストルに手をかける。ランボーはそばにいた警官に訴え、ヴェルレーヌは留置場に送られた。

その後、ヴェルレーヌは2年間の禁固刑を宣告され、ベルギーのモンスの刑務所に収監。そこでキリスト教の信仰を回復し、詩集『叡智』に収録される詩を執筆することになる。

他方、ランボーの方は『地獄の季節』の執筆を続けたと思われる。その詩集の最後に、「1873年4月-8月」という日付が付されている。

完成した原稿はジャック・ポートというブリュッセルの出版社に持ち込まれ、10月には刷り上がった。

しかし、ランボーは出版の費用を払うことができず、著者の受け取り分だけを取り、印刷された500部の大部分は出版社の倉庫にほっておかれることになった。

ランボー唯一の出版物も、こうして印刷はされたが、出版まで達することはなかった。

1875年2月になると、ヴェルレーヌは牢獄から出所することができ、ドイツのシュトゥットガルトまで行き、ランボーと再会した。その際、ランボーは後に『イリュミナシオン』と題されることになる散文詩集の原稿をヴェルレーヌに託し、共通の友人であるジェルマン・ヌーヴォーに渡してくれるように依頼したらしい。

それが、二人が直接会った最後の機会となった。

c. 文学から遠く離れて

1873年7月の発砲事件の後、ランボーは入院して弾丸の摘出施術を受け、1874年3月からは、詩人のジェルマン・ヌーヴォーとロンドンで暮らし始める。

年末にシャルルヴィルに戻った後は、職を求めて、ドイツ、イタリア、オーストリアなどを転々とし、1876年になると、オランダで軍隊に傭兵として雇われ、東南アジアのジャワまで行くが、そこで脱走。その後も、北欧やギリシアなどを放浪して過ごした。

1880年、26歳からは拠点をアラビア半島とアフリカに移し、約10年の間、貿易関係の仕事に従事した。

そうした中、1891年5月、膝の腫瘍が悪化したためにフランスに戻り、マルセイユの病院で骨肉腫と診断されて手術を受け、右足の切断を余儀なくされた。

その後一度は退院するが、全身に癌が転移していたために再入院し、11月10日、37歳で死亡した。

1875年にヴェルレーヌと再会し、散文詩の原稿を託したことを最後に、ランボーの人生からは文学が完全に消え去ったように見える。

友人に文学について問いかけられても、そんなことはもう考えないと応え、1880年代の半ばからはヴェルレーヌの尽力でランボーの詩が雑誌に掲載され評判を呼ぶといったことも起こったが、ランボー自身がそのことに関心を示した形跡はない。

詩を書いた期間は16歳から20歳までのわずか4,5年にすぎなかった。

このように辿ってくると、ランボーという詩人の人生は、オランダからパリにやってきて、すぐに南フランスに去り、主要作品の多くが制作されたのは1886年から1890年のわずか数年にすぎない、フィンセント・ファン・ゴッホの人生を思わせないだろうか。

彼らは自分たちが生きた時代の芸術観を素早く吸収し、独自の世界を作り上げ、そして、流星のように散っていった。

しかし、その星々の軌跡は、いつまでも輝き続けている。

(2)ロマン主義からアンチ・ロマン主義への道

a. 詩人の自画像

実際にランボーがどのようにして詩を書いていたのかはわからないが、詩人としての自らの姿を描いている詩がある。

例えば、「わが放浪(ファンテジー)」では、ランボー風吟遊詩人の姿が描かれる

たった一つのズボンには大きな穴が開いていた。

— ぼくは、夢見る親指小僧、歩きながら手繰っていたのは

韻を踏んだ詩の言葉。宿屋は「大熊座」。

— 空に浮かぶぼくの星たちは、柔らかなカサカサという音を立てていた。

(中略)

幻想的な影たちの真ん中で、韻を踏みながら、

竪琴みたいに、ぼくはゴム紐を引っ張った、

傷ついた靴の紐さ、片足を心臓の近くに引き寄せて! (「わが放浪(ファンテジー)」)

ボロボロの服を着て野原を彷徨い歩き、夜空の星の歌に耳を傾ける。その天空の音楽にインスピレーションを受け、心の中で詩の言葉を並べていく。

靴のゴム紐を竪琴のようにつま弾いて奏でる音楽を伴奏にして、それらの言葉を歌う。

その姿は城から城へと渡り歩きながら詩を披露した中世の吟遊詩人のようだが、しかし、星々の音楽は優美な宮廷音楽ではなく、草や服が擦れた時に出るようなカサカサという音。

楽器は本物の竪琴ではなく、靴紐。

そんな中で心の中に浮かぶ言葉を繋げていくと、自然に詩が出来上がる。

それを鼻歌のように口ずさんでいると、星空の下の野宿でも宿屋「大熊座」に泊まっているような気分になってくる。

ランボーには、目の前にある現実と想像世界とはシームレスに繋がっている。現実とイマジネーションの世界は対立するのではなく、一つの同じ世界なのだ。

「酔いどれ船」は、船である「ぼく」が大海原を航海する姿を壮大に描き出す100行に渡る詩。その最後に近い部分で、詩人はふと現実に分類される光景に立ち戻る。

ヨーロッパの水をぼくが望むとしたら、それはあの小さな水たまり。

黒く、冷たい。そこで、香りのよい夕方、

一人の子どもがうずくまり、悲しみに満たされ、

一艘の舟を放つ、五月の蝶のように弱々しい船を。 (「酔いどれ船」)

「非情の河」を下り大海原に出航して以来、「ぼく」という船は、ヒステリックな牛の群のように岩礁に襲いかかる波をかき分け、自由を謳歌しながら航海を続けてきた。

その航海の最後に至り、小さな水たまりに小さな船を浮かべる子供を思い浮かべる。それがこの詩の出発点となった現実の核であり、それまでの航海は想像されたものにすぎないと、普通であれば考えられるだろう。

しかし、ランボーにはその区別はない。大海原も小さな水たまりも、彼の言葉が作り出す一つの世界。

小さな船を小さな水たまりに浮かべる子どもも、大海原で大嵐に襲われる「ぼく」も、詩人の自画像なのだ。

その二つの姿に現実と空想、あるいは現実と理想の区別はない。

ランボーにとって意味があるのは、靴紐で音楽を奏でながら歌う詩が生み出す世界だけであり、その世界だけが彼にとっての現実だといえる。

b. ロマン主義からアンチ・ロマン主義へ

プラトニスム的に現実と理想を二元論的に設定し、想像力の力によって現実を理想的な姿で再現するというロマン主義的発想を詩を、初期のランボーは書いていた。

しかし、ある時点から、そうした文学観に真っ向から反対するようになる。

高踏派を代表する詩人テオドール・ド・バンヴィルを真正面から批判する「花について詩人に伝えること」の中で、ランボーはまずロマン主義の詩を否定し、続けて、バンヴィルたち高踏派の詩人にも激しく攻撃した。

君たちの森や草原の、

おお、この上なく平和な写真家たちよ !

植物の多様さは、おおよそ、

水差し瓶のコルクくらいのものだ! (「花について詩人に伝えること」)

「写真家」を形容する「平和な」という言葉は、動きがなく活気を欠いているという、批判的な意味を込めて使われている。

そのため、様々な植物を詩の中で歌ったとしても、せいぜいコルクみたいなもので、どれにも生命感が感じられない。

この詩句は、ランボーがまだ高踏派詩人の仲間入りをしたいと考えていた頃に書いた「オフィーリア」との違いを、見事に教えてくれる。

星たちが眠る黒く閑かな波の上、

純白のオフェーリアが漂っている、一輪の大きな百合のように。

とてもゆっくりと漂っている、長いヴェールに身を横たえて。。。

— 遠くの森の中で聞こえるのは、獲物を追い詰める狩りの叫び声。

(「オフィーリア」)

ジョン・エヴァレット・ミレーの絵画「オフィーリア」を思わせる美しい始まりだが、ランボーのオフィーリアの漂う姿の美しさは、まだ静的なものに留まっている。

それに対して、「酔いどれ船」では、言葉が現実の束縛を離れ、自由に動きまわり、その動きが生命を生み出している。(繰り返すことになるが、「ぼく」は船。)

ぼくは走り続けた、電光輝く半月形の染みを付けて。

ぼくは狂った板。黒い海馬たちが併走していた。

そんな時、7月たちが太い棒でぶんなぐって崩壊させたのだった、

燃え上がる漏斗の付いた真っ青な空を。 (「酔いどれ船」)

言葉が疾走し、映像を思い描くのが難しいのではなだろうか。

船の「ぼく」に付いている光輝く染みとは、雷に打たれた跡だろう。

「ぼく」は雷に打たれてただの板になってしまうが、それでも狂ったように走り続る。その横を併走する黒い海馬とは、大海原の波だろう。

季節は7月。その7月が主語になり、崩壊させる空とは、空と海の区別が付かないほど青い海原。そこに立つ燃え上がるような漏斗も、また巨大な波をイメージさせる。

「オフィーリア」の静謐な美と比べ、「酔いどれ船」はその題名通り、言葉が酩酊しているかのように荒れ狂い、理解が難しい。

しかし、その一方で、激しい躍動感があり、生命の息吹が吹き上げてくる。

写真で大嵐を写したのではなく、ゴッホや北斎のような画家の描いた1枚の絵に匹敵するといってもいいだろう。

ランボーが、1871年5月に書いた「見者の手紙」と呼ばれる書簡の中で展開した詩の理論は、まさにこうした詩句を生み出すための理論に他ならない。

詩人は、長い時間をかけ、盛大に、かつ理性的に、「あらゆる感覚の規則性を狂わせること」によって、自らを「見者」にするのです。(中略)詩人は「未知のもの」に到達するのです。夢中になりすぎて、最後には自らの作り出した映像を理解できなくなることがあるにしても、しかしそれらを見たのです!

視覚には視覚の、聴覚には聴覚の、臭覚には臭覚の規則がある。17歳の少年詩人は、その規則性を乱し、例えば、星を見て音楽を聴くといった共感覚を生み出すことが、未知のものを創造するための道だと考えた。

そうして生み出された未知のものは、自分でも理解できなくなる時があるかもしれない。

しかし、ただ一つ重要なことは、それらの映像を「見た」ということなのだ。逆に言えば、それを見た人が「見者」ということになる。

例えば、船である自分を見、狂った板の自分を見、その横を走る黒い馬たちを見る。問題は、現実にそうしたことがあるのかどうか、それが何を意味しているかとか、といったことではなく、ただその映像を見ることだけが「見者」への道となる。

ただし、見ることは視覚だけにかかわるのではない。あらゆる感覚の規則性が狂い、連動する。そこに共感覚の世界が生まれる。

ランボーは、それが無意識のうちに、例えば麻薬の効果の下で行われるのではなく、理性のコントロールを受け、詩人が手に指揮棒を持ち、実践しなければならないとする。

狂気は意識的に作り出される狂気でなければならない。

その点で、彼は、エドガー・ポーからボードレールへと続いた詩法の後継者だといえる。

c. ランボーが「見た」ものを見る

ランボーの詩を読んでみても、何が書かれているのかわからず困惑することがよくある。実際、意味不明の言葉が並んでいたりもする。

そんな時に思い出さないといけないのは、「見る」こと。まずは見ればいいのだ。

ただし、繰り返すことになるが、「見る」は単に視覚を意味するだけではなく、全ての感覚が連動する共感覚の網の目の中で、他の感覚をも動かすことにつながる。

言葉が描く映像の刺戟を受け、読者の中でも、聴覚や触覚や臭覚や味覚が働き出すことが求められる。ランボーの詩句は、共感覚を鍛える場でもある。

「母音」では、アルファベットの文字から、まず最初に、色を見る。

A 黒、E 白、I 赤、U 緑、O 青:母音、

いつの日か、お前たちの潜在的な誕生を語るだろう。

A, 輝くハエたちの黒い胴着。

残酷な悪臭のそばで、ぶんぶんと飛び回っている。

影の入り江たち。(後略) (「母音」)

この詩句を「解釈」しようとすると、大変に手強い。フランスではこの詩だけを分析した一冊の本が出ているほど。

ここで提案したいのは、そうした読み方ではなく、ランボーの指示通り、見ること。Aの文字を見て黒を見る。Eなら城、Iなら赤。

その後、Aを見ながら、黒い胴体をしたハエを見る。

そのハエは、悪臭を臭わせる糞とか腐った物の回りで、ブンブンとうなりを上げながら、飛び回っている。

その映像は読者の聴覚と臭覚を刺激し、顔を背けたくなるかもしれない。

しかし、ランボーの詩句はそこに留まらず、ハエには「輝き」を、悪臭には「残酷さ」を付け加える。そのために、読者は、なぜハエが輝くのか、残酷な悪臭とは何なのか、その場に足を止めて考えたくなってくる。

しかも、次の詩節の冒頭では、Aの続きとして、影の入り江という言葉が唐突に出現する。

ハエたちと入り江たちの関係は全く説明されず、論理的な繋がりが読者にはまったく見えない。

言葉のこうした乱暴な連続性も、ランボーの詩句の特徴だといえる。

あえてその時のランボーの姿を想像してみると、たまたま糞にたかる黒いハエたちを見て、なんとなくAと思いついたのかもしれない。

そのAの形が、入り江の形を思い出させる。もしかすると、糞の形がそんな風だったのかもしれない。黒は影になる。

そんなことを考えながら、その場に座り込み、靴のゴム紐を鳴らしながら、「A、輝くハエたちの黒い胴着」と調子をつけて歌い、一人で面白がる。

その後からも、時には指揮者のように手を振り、E – I – U – Oと続けていくと、「母音」のソネットが出来上がる。

影の入り江たち。E、蒸気とテントの無邪気な白、

誇らしげな氷河の槍、白い王、セリの花のおののき。

I, 緋色。吐き出された血、美しい唇の笑い、

怒りにとらわれた時の、あるいは贖罪の陶酔の中での。

U, 数々の循環、緑の海の神々しい震え、

動物が点在する草原の平和、皺の平和、

錬金術の勤勉な広い額に刻み込まれた皺。

O、奇妙で甲高い響きに満ちた最後のラッパの音、

静けさを通り抜ける数々の世界と天使たち。

ー O オメガ、「彼」の目の紫の光線。 (「母音」)

理解しようとすると難しいが、ランボーと同じように面白がって映像を思い浮かべ、共感覚が働き始めると、楽しくなってくる。

。。。。。

「座った男たち」では、いかにもランボーらしい勢いのよさで、嫌な人間たちに対する攻撃性が発散される。

できもので黒くなり、あばた面、目を囲む隈(くま)は

緑色。指は丸っこく、大腿骨のあたりで引きつり、

頭の前の方には、なんとなく怒りっぽい様子が貼り付ついている。

ちょうど、古い壁の上の皮膚病の花飾りみたいだ。

あいつらは、癲癇性の愛にかられて、

ヘンテコな骨格を、椅子の大きくて黒い骸骨に、

接ぎ木してしまった。足は、くる病にかかった横木のところで、

絡み合っている、朝も夕方も! (「座った男たち」)

ヴェルレーヌが「呪われた詩人たち」という詩人論の中でこの詩に触れ、座った男たちとは、ランボーがよく通ったシャルルヴィルの市立図書館の司書たちだと語っている。

一人の司書が、ランボーが借りたい本を貸してくれず、もっとまじめな古典作品を読むようにと忠告した。そのことに腹を立てたランボーが、「座った男たち」を書いて、復讐したのだという。

そうした事情を知らなくても、一日中椅子に座り、体が醜く変形した人間の姿を思い浮かべるだけで、これらの詩句から発散する皮肉や攻撃性がひしひしと感じられる。

その際、例えば、「癲癇性の愛」が何を意味するのかとか理解しようとするのでななく、彼らの姿を見ること。それが「見者」の読者になるコツなのだ。

。。。。。

同じことは、散文詩集『イリュミナシオン』に収録された散文にも当てはまる。

「大洪水の後」の冒頭では、野ウサギの姿が描き出される。

「大洪水」の考えが再び腰を下ろしたすぐ後。

一匹の野ウサギがオノブリキスの花と揺れ動く釣鐘草の間で立ち止った。そして、クモの巣を通して、向こうに見える虹に向かってお祈りをした。

おお! 身を隠していた宝石たちよ、— すでに見つめていた花たちよ。(「大洪水の後」)

キリスト教の文化圏であれば、「大洪水」といえば、ノアの箱舟の神話が思い起こされる。神は人類が堕落した様子を見て、世界全体を大洪水によっていったん洗い流してしまう。その際に命を保ったのは、ノアと彼の家族、そして箱船に乗せられた動物たちだけだった。

ランボーはというと、「大洪水」について考える時には、まず最初に一匹の野ウサギを思い浮かべる。

花々の間にちょこんと座ったその野ウサギの目には、クモの巣越しに虹が見える。そして、祈りを始めると、花々は宝石に変わる。

その後、様々な展開が繰り広げられるが、とにかく「大洪水」は、活気に満ちた創造の時だといえる。

そして、「大洪水」が終わる。すると、退屈の時がやって来る。

— 湧き出よ、池よ、 — 泡よ、流れろ、橋の上を、そして森の上空を通って。 — 黒い布とオルガンよ、 — 稲妻と雷鳴よ、 — 上昇し、流れろ、 — 水と悲しみよ、上昇し、「大洪水」を何度も引き起こしてくれ。

というのも、大洪水が消え去った後から、— おお、地中に埋まっていく宝石よ、開花した花たちよ!— この世界は退屈だ! そして、「女王様」、陶器の壺の中で燃えさしに火を灯す「魔法使い」は、彼女が知り、我々が知らないことを、決して我々に語ろうとは望まないだろう。 (「大洪水の後」)

池や泡、稲妻や水に対する呼びかけのスピード感は、若々しいランボーの生の脈動を感じさせてくれる。

それと同時に、黒い布は視覚に、オルガンは聴覚に働きかけ、読者に洪水を実感させる。

そうした洪水が悲しみを引き起こすとしても、ランボーは大洪水を望む。

なぜなら、洪水が終わると、花という宝石は再び地中に埋まり、この世に「退屈」が戻ってくるからだ。そうなってしまうと、私たち人間は、もう何も知ることができなくなってしまう。秘密を知る「女王」=「魔法使い」は、何も教えてくれない。

ここでは「大洪水の後」の最初と結末に触れただけだが、全ての部分を通して、大洪水とは「あらゆる感覚の規則性を狂わせる」現象であり、読者はランボーの詩句を通して、共感覚の世界を追体験することになる。

アルチュール・ランボーの初期の詩はロマン主義的な均整の取れた美しさを持っていたが、彼の天才はそこに留まることなく、「未知なるもの」を求めて「あらゆる感覚の規則性を狂わせる」ことを目指した詩へと変化していった。

その原則は「自由」であり、社会的な規範に違反することも、詩の規則を無視することも、ランボーにとっては自然なことだった。

詩で使うべきではない卑俗な言葉を高貴な言葉の隣に平気で並べる。

糞にたかるハエとクモの巣を通して虹に祈りを捧げる野ウサギの間に美的な上下を付けず同列に扱う。

靴のゴム紐が竪琴になる。

そんな風にして生み出されたランボーの詩句は常に音楽的で、現在でもそのままの美しさを保ち続けている。

「吐いた泥までが煌(きら)めく。」

この小林秀雄の言葉が、ランボーの詩を最も的確に表現している。

(1)中地義和編・訳『対訳ランボー詩集』岩波文庫。

対訳なのでフランス語で読むことができる。

また、巻末に置かれた「解説」で、ランボーの生涯や詩の制作過程などを知ることができる。

(2)宇佐見斉訳『ランボー全詩集』ちくま文庫。

ランボーの詩が網羅されている。

(3)ランボオ作、小林秀雄訳『地獄の季節』岩波文庫。

小林の言葉を借りると、彼の訳詩には、水の中に酸素があるごとく、誤訳がある。

しかし、ランボーの詩句の若々しさや勢いのよさは、どの日本語訳よりも小林訳がもっともよく表現していると、個人的には考えている。

(4)イヴ・ボヌフォワ『ランボー』 阿部良雄訳、人文書院。

(5)ポール・ヴェルレーヌ「アルチュール・ランボー」(『呪われた詩人たち』所収)。

ヴェルレールがランボーの詩を最初に紹介したこの論が、最もランボーをよく理解させてくれるように私には思われる。