ステファン・マラルメは、20世紀以降のフランス文学に対して大きな影響を及ぼし、21世紀の現在でも文学批評の中で主題的に語られることがしばしばある。

その一方で、彼の詩は理解するのが難しく、詩そのものとして味わいを感じる機会はそれほど多くない。

マラルメは詩における音楽性の重要性を強調した。そして、彼の詩句が生み出す美の大きな要素は、言葉の奏でる音楽から来る。

その音楽は、日本語の翻訳では決して伝わらない。

また、たとえフランス語で読んだとしても、通常の言語使用を故意に混乱させ、意味の流通を滞らせることを意識した詩的言語で構築されているために、一般のフランス人読者だけではなく、文学研究を専門にするフランス人でも、マラルメの詩は難しいとこっそり口にすることがある。

そうした中で、日本の一般の読者がマラルメの詩を読むことの意義がどこにあるのかと考えることも多々あるのだが、しかし、せっかくフランス語を読むことができ、フランスの詩をフランス語で読む楽しみを知る読者であれば、難しい課題に挑戦し、少しでもマラルメの詩句の音楽性を感じられれば、それは大きな喜びとなるに違いない。

そんな期待をしながら、「聖女(Sainte)」を読んでみたい。

この詩では、音楽の守護聖女である聖セシリア(Sainte Cécile)が取り上げられ、詩の音楽性が主題的に歌われている。

まず最初に、意味は考えず、詩句の奏でる音楽に耳を傾けてみよう。

「聖女(Sainte)」全体は、4つの詩節からなり、それぞれの詩節は、一行8音節の詩句が4つで構成されている。

その16行の中で、句読点のポワンは最後に置かれるだけ。全てで一文になっているが、8行目の最後に置かれた : により、前半と後半が区切られる。

詩人マラルメは、日常的に流通する言語使用法を混乱させる。そのために、読者はしばしばそれぞれの言葉の前で立ち止まらなければならない。

この詩においても、前半部分において、主語と動詞である Est la Sainte pâle(青白い聖女がいる)が第2詩節の最初に置かれ、彼女のいる場所である « À la fenêtre »(窓辺に)が第1詩節の冒頭に配置されている。そのために、一読しただけでは構文がすぐにわからない。

À la fenêtre recélant

Le santal vieux qui se dédore

De sa viole étincelant

Jadis avec flûte ou mandore,

Est la Sainte pâle, étalant

Le livre vieux qui se déplie

Du Magnificat ruisselant

Jadis selon vêpre et complie :

ここでは、単語の意味と構文の理解の参考になるように、日本語をつけておく。

(青白い聖女が)窓辺にいる。その窓が隠してるのは

古い白檀(びゃくだん)。金箔が剥がれていく、

彼女のヴィオラの。それは輝いていた、

かつて、フルートかマンドーラとともに、

(窓辺にいる)青白い聖女が拡げるのは、

古い書物。折り目が解かれていく、

「マニフィカート(聖母賛歌)」の。それは流れていた、

かつて、夕べの祈りと一日の最後の祈りにつれて。

形式面と音色面という二段階に分け、第1-2詩節を検討していこう。

A. 天球の音楽

最初に注目したいことは、二つの詩節の間の対照関係。別の言葉で言えば、二つの詩節のハーモニー(調和)。

« À la fenêtre est la Sainte pâle. »(窓辺にいるのは青白い聖女)が全体の構文を形作っていることはすでに指摘した。

木にたとえれば、主語動詞という幹を中心として、枝葉が左右に調和した形で整えられている。

。。。。。

1行目と5行目

À la fenêtre recélant

Est la Sainte pâle, étalant

中心となる名詞 la fenêtreとla Sainte pâleに、 現在分詞 recélant(隠す)とétalant(拡げる)が続く。

2行目と6行目

Le santal vieux qui se dédore

Le livre vieux qui se déplie

行の最初に、前の行の現在分詞の目的語になる名詞 , le santal(白檀)とle livre(本)が置かれる。

それらの名詞を、vieux(古い)という形容詞が修飾する。

次に、関係代名詞 quiが続き、前の名詞を主語とする動詞 se dédore(金箔が剥がれる)と se déplie(襞、折り目が広がる)が続く。

二つの動詞は、共にse … を伴う代名動詞。

それらの動詞は、同様の構造からなる。

動詞の意味の中心には名詞, or(金)とpli(襞、折り目)がある。

それを動詞にすると、dorer(金色にする)、plier(折り曲げる)。

どちらの動詞の前にも、dédorer(金箔を剥がす)、déplier(襞を伸ばす)と、dé(・・・ではない)が置かれている。

3行目と7行目

De sa viole étincelant

Du Magnificat ruisselant

前の行の名詞 le santalはsa viole(彼女のヴィオラ)のものであり、le livreはle Magnificat(マニフィカート=聖母賛歌)のものであることが示される。

それらの名詞の後には、現在分詞 étincelant(輝く)とruisselant(流れ出る)が続く。

4行目と8行目

Jadis avec flûte ou mandore,

Jadis selon vêpre et complie :

最初に、jadis(かつて)が置かれる。

次に、前置詞 avecとselonが置かれ、その後、二つの名詞が無冠詞の状態で続く。

4行目は、楽器の名称。flûte(フルート)とmandore(マンドーラ)。

8行目は、ミサの名称。vêpre(夕方最初の祈り)とcomplie(一日最後の祈り)。

ただし、ここではわずかなヴァリエーションが付けられ、最初は ou、次はetが、二つの名詞の間に挿入されている。

。。。。。

以上のような二つの詩節の対応は、数学的な厳密さを持っている。

その調和は、「宇宙は数の原理に基づいて構成され、音楽はその原理を体現する」と考えた古代ギリシアのピタゴラスによって提唱された「天球の音楽」、つまり、宇宙を巡る天球が奏でるハーモニー。

それをマラルメが自らの詩句で表現したと見なしてもいいだろう。

かつて(jadis)は、その音楽こそが、理想と見なされていた。

B. 耳に聞こえる音

二つの詩節に共通する韻は、現在分詞の語尾であるant。

recélant、étincelant、étalant、ruisselant。

この四つの動詞を声に出して読んでみると、韻となる音以外に、l, r, s, tといった音が反復され、響き合っていることを耳が聞き取るに違いない。

また、鼻母音 [ ã ]の基になる [ a ]の音が、韻の音色を補強する。

À, la, santal, sa, Jadis, mandore( [ ã ])

la, pâle, étalant, Magnificat, Jadis

第1詩節の別の韻 [ o ]を含むのは、dédore, madoreだけではなく、violeという重要な単語。

第2詩節の別の韻 [ i ]は、déplie, complieの他に、Magnificatの中でも二度響く。

しかも、その音は、第1詩節も含め、qui, livre, jadis、さらには、[ i ]と類似する [ j ] の音として、vieux, viole, ruisselantからも聞こえてくる。

子音に耳を傾けると、この詩の最も重要な単語であるSainte(聖女)の [ s ]の音が、至る所にちりばめられていることに気づく。

recélant, santal, se, sa, étincelant, Jadis,

Sainte, se, ruisselant, Jadis, selon

これら以外にも母音反復(assonance)と子音反復(allitération)が数多く見られ、8音節の詩句8行という限られたスペースの中で、豊かな音の響き合いが生み出されている。

C. 地上の音楽と天球の音楽

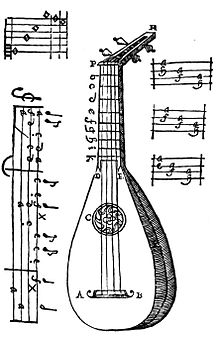

第1詩節では、ヴィオラを中心として、フルートやマンドールと呼ばれる弦楽器によって奏でられた音楽に言及される。

第2詩節で取り上げられるのは、マニフィカートに代表される宗教音楽。

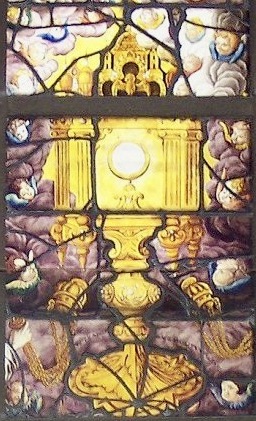

そのように考えると、聖女のいる窓とは教会のステンドグラスであり、マラルメは、教会で奏でられるミサ曲を思い描いているのだと考えられる。

例えば、モンテヴェルディの「マニフィカート」。

あるいは、バッハの「マニフィーカト ニ長調 BWV 243」。

「聖女」の第1-2詩節では、「かつて」、教会のミサで聞こえた音楽が、耳に聞こえない「天球の音楽」に裏打ちされていたことを、形式と音によって暗示していると言ってもいいだろう。

日本語の翻訳では、フランス語の音の響きを再現できないのは当然のことだが、構文上の対応も表現することはほぼ不可能といっていい。

以下の翻訳は、フランス文学者で、舞台の演出も手がける渡辺守章によるもの。(『マラルメ詩集』岩波文庫)

窓辺にあって かすかに見える

古き白檀の 金も 薄れて

かの人のヴィオル 煌めくは

過ぎし日の、フルートか マンドール。

そこにまします、蒼ざめた 聖女の拡げる

古き書物、折り畳まれて 開いたページは

聖母賛歌 荘厳なる 煌めきの、

過ぎし日 晩鐘ならびに 終課の折に、

日本語は大変に工夫されているが、窓辺にあるのが蒼ざめた聖女であると理解することは難しく、二つの詩節を構成する語句の構造的な対応を発見することも容易ではない。

第3-4詩節へと進むと、マラルメは、かつて(jadis)の音楽ではなく、彼が目指す詩=音楽へと歩みを進めていく。

詩人自身の表現で言えば、「音楽から富を取り戻す(reprendre à la musique son bien)」詩。

そして、結論を先回りして言えば、聖セシリアは、沈黙の音楽を奏でる(musicienne du silence)聖女になる。

第3詩節の冒頭は、à ce vitrage(このガラスに)で始められる。

ところが、その後の詩句を辿ってみても、主語・動詞となる言葉は出て来ない。

では、不在の主語は何か?

« À ce vitrage »が、第1詩節の冒頭の« À la fenêtre »と対応していると考えると、その答えが見えてくる。

ここに出現しない主語と動詞とは、« Est la Sainte pâle »(青白い聖女)。

その聖女が今度は、à ce vitrageの指示形容詞 ce (この)によって、目の前に示されるガラスの中に見えることになる。

そして、Jadis(かつて)の次元から、ce(この)の次元へと移行することで、マラルメの目指す詩=音楽が「暗示」されていく。

À ce vitrage d’ostensoir

Que frôle une harpe par l’Ange

Formée avec son vol du soir

Pour la délicate phalange

Du doigt que, sans le vieux santal

Ni le vieux livre, elle balance

Sur le plumage instrumental,

Musicienne du silence.

(青白い聖女は)聖体顕示台のこのガラスの中にいる。

そこをかすめていくのは、一台のハープ。それは、「天使」によって

形作られた、夕方空中を飛びながら、

繊細な指の関節のため。

その指を、古い白檀もなく、

古い書物もないのに、彼女は揺らせる、

楽器となる羽根ペンの上で、

沈黙の音楽家として。

ostensoir(聖体顕示台)とは、聖体を納めて顕示するための祭具。

一般的には、聖体を納める中央にガラスをはめて、その周りは太陽の光線が出たような形をしている。

従って、ce vitrage d’ostensoirとは顕示台中央のガラスを指し、そこに聖セシリアの姿が見えるのだと考えられる。

ところが、そのガラスの上を、一台のハープがかすめていく(que frôle une harpe)と続けられると、別の意味が浮かび上がってくる。

そのハープは、「天使」(l’Ange)が夕方に空中を飛ぶ(son vol du soir)中で形作られる(formée)。つまり、実際のハープではなく、教会のステンドグラスに外から差し込む夕陽が作り出す光の姿なのだ。

音的には、ostensoirとsoirが韻を踏み、夕方に聖体顕示台の姿が浮かび上がることが、印象付けられる。

その光は、ステンドグラスの上に聖体顕示台の姿を描き出す。

そして、光がその先まで進むと、聖女の指(le doigt)の繊細な関節(la délicate phalange)にまで達する。

彼女(elle)は、かつて手にしていた白檀(le santal)の柄のあるヴィオラも、マニフィカートの音符の書かれた書物(le livre)も持っていない。

今手にするのは、羽根(plumage)。それは天使(l’Ange)の羽根でもあるが、さらに言えば、羽根ペンでもある。

その上で彼女が指(doigt)を動かし(elle balance)、生み出されるのは、詩(ポエジー)。

そのdoigtという語句は、第3詩節の詩句(la délicate phalange:繊細な関節)と文の上ではつながりながら、第4詩節の冒頭に置かれている。

それは句またぎ(enjambement)という詩の技法であり、詩句から浮き上がるようにして、強く強調されている。

さらに、その羽根ペンは同時に楽器(instrument de musique)にもなり、音楽が奏でられる。

その詩と音楽の同一性を表現するため、マラルメは、« le plumage instrumental »(楽器的羽根)という特別な表現を用い、筆が同時に楽器でもあることを示す。

その楽器性は、instrumentalが、不在のsantalと韻を踏むことで、さらに強調される。

そして最後に至り、聖セシリアは沈黙の音楽家(Musicienne du silence)と名指される。

そのことは、(elle) balance(指を動かす)とsilence(沈黙)が韻を踏むことで響き合い、音によっても暗示されている。

彼女は、詩の前半で歌われた伝統的な音楽の守護聖女から、新しい音楽つまり「詩(ポエジー)」の守護聖女へと変身するのだ。

。。。。。

では「沈黙の音楽」とは何か?

それままず最初に、不在によって特徴付けられる。

古い白檀や古い書物が「ない(sans … ni …)」という以上に、第3-4詩節の主節となる文に主語(と動詞)が「存在しない」。

また、音楽を奏でるハープは、天使が夕べの空間を飛翔することによって形成されるものであり、物質的に存在する楽器ではない。それはまた、ステンドグラスを通して差し込む夕日の光線が形作る映像とも考えられる。

その意味で、「沈黙」とは「無」あるいは「虚無」と並行関係にある。

「虚無」についてマラルメは、ある手紙の中で次のように書いたことがある。

(…) après avoir trouvé le Néant, j’ai trouvé le Beau.

「虚無」を見出した後で、ぼくは「美」を見出した。

(アンリ・カザリス宛て、1866年7月13日付けの手紙)

その「美」は、言葉によって生成する。

「詩の危機(Crise de vers)」の有名な表現は、そうした言葉と音楽の密接な関係を明かす。

Je dis : une fleur ! et, hors de l’oubli où ma voix relègue aucun contour, en tant que quelque chose d’autre que les calices sus, musicalement se lève, idée même et suave, l’absente de tous bouquets.

私が「花!」と言う。すると、私の声がいかなる輪郭をもそちらへと追いやってしまう忘却の外に、これまで知られていた花の萼(がく)とは別の何かが、音楽的に立ち上がる。その何かとは、(花の)甘美な観念そのもの。あらゆる花束には不在のものだ。(「詩の危機」)

これまで知られていた花の萼(les calices sus)、花束(bouquets)とは、現実の花のこと。

私たちが「ハナ」という言葉の音を発すれば、現実の花を指示することが、日常的な言語活動の前提になっている。

マラルメの考える詩的言語は、そうした現実の事物に対する指示作用を停止し、「ハナ」という音声が「音楽的に」作用し、その都度、未知の花を生み出すことを目指す。

「私の声(ma voix)」が「ハナ」という音の輪郭(contour)を忘却(l’oubli)へと追放する(relègue)とは、音が消えると花の姿も消えるということ。

その忘却の外で(hors de l’oubli)、つまり、ハナが現実の花を指示することを止める状態になると、現実の花とは違う何か(quelque chose d’autre)が、音楽的に(musicalement)、立ち昇ってくる。

その時、「ハナ」という言葉=音声は、同時に音楽でもある。

それこそが、詩=「沈黙の音楽」だと考えてもいいだろう。

最後にもう一度、渡辺守章の翻訳に目を通してみよう。

聖体顕示台か あの窓ガラスを

かすめて行くは 天使の竪琴

夕べの飛翔の折に 作られて

ほっそりとした 指の 関節の

技、 かの人は今 古い白檀もなく

古い書物もないままに それを揺らす、

楽器となった 翼の上に、

沈黙の 演奏家である

「あの窓ガラス」が、第1詩節冒頭の「窓辺にあって」と対応するという構文上の対応を、この日本語から見つけ出すことはほぼ不可能だろう。

また、句またぎの位置に置かれた「指」が強調されていることを、日本語で表現することも難しい。

作曲家モーリス・ラベルは、「聖女」から、彼自身の音楽を生み出した。

マラルメとは関係がないが、個人的に、「沈黙の音楽」という言葉から連想するのは、サイモンとガーファンクルの「サウンド・オブ・サイレンス」。

1960年代の曲だが、メロディーも歌詞は、21世紀の現在でも私たちの心に届き、「美」を感じさせてくれる。