現代の読者がジェラール・ド・ネルヴァルの「オリーブ山のキリスト(Le Christ aux oliviers)」を読み、詩の伝える内容を理解し、詩句の味わいを感じ取ることができるのだろうか?

こんな風に自問する理由は、ネルヴァルという作家・詩人は作品の根底に、彼が生きた19世紀前半に流通していた数多くの知識を置いたため、そうした知識がないと理解に達することが難しいと思われるから。

もし知識がなければ理解できないとすると、彼の作品を現代の読者が味わうことは不可能ということになる。

では、知識なしで、彼の作品を味わうことはできるのか?

「オリーブ山のキリスト」の場合、題名からは、扱われているのがイエス・キリストであることはわかる。

しかし、”オリーブ山のキリスト”となるとどうだろう?

ネルヴァルのことを知らず、キリスト教への興味もない場合、この詩を手に取ろうとは思わないだろう。

それでも一歩前に踏みだし、最初の詩句を読み始めると、興味が湧いてくるだろうか?

そんなことを考えながら、5つのソネット(4/4/3/3)からなる「オリーブ山のキリスト」を読み進めていこう。

Le Christ aux oliviers

Dieu est mort ! le ciel est vide…

Pleurez ! enfants, vous n’avez plus de père !

Jean Paul.

I

Quand le Seigneur, levant au ciel ses maigres bras

Sous les arbres sacrés, comme font les poètes,

Se fut longtemps perdu dans ses douleurs muettes,

Et se jugea trahi par des amis ingrats ;

オリーブ山のキリスト

神は死んだ! 天は空っぽだ・・・

泣くがいい、子どもたちよ、もう父はいない!

ジャン・パウル

I

主は、痩せ細った腕を天に向けて上げ、

神聖な木々の下で、ちょうど詩人たちのように、

長い間、声も出ないほどの苦痛の中に沈み込んでいた、

そして、恩知らずな友たちに裏切られたと思った時、

A. 知識を前提にしない読解

それぞれの読者の持つ知識や読書経験は異なっているために、詩の冒頭に付けられた2行のエピグラフと、第1詩節4行を読み、何を理解し、どのように感じたのかは、それぞれ違うものになる。

そこで、まずどんな知識も前提にせず、この詩句だけから理解できる内容を取り出してみよう。

まず、エピグラフ。

「神は死んだ(Dieu est mort)」。

人間たちの父である神はもはや存在せず、神がいるはずの天空は「空っぽ(vide)」だ。

次に、第1詩節。

主イエス・キリストは、木々の下で、空に向かい痩せた腕を伸ばしている。エピグラフで示されたように、空に神はいない。

そのために、主はずっと苦しみの中に沈み込んでいた。

そして、友人たちに裏切られたとも感じている。

このように読み進めると、4行の詩節からは、信じているものが失われ、友人たちからも孤立し、一人思い悩む人間の姿が浮かび上がってくる。

その姿に共感する読者であれば、この先も読み進んでいくことになるだろう。

B. 前提となる知識

(1) オリーブ山のキリスト

『新約聖書』の記述に従うと、キリストが十字架に架けられる前、次のような段階を辿った。

イエスは弟子たちと一緒に、エルサレムの近郊にある丘に行く。そこは、オリーブの木が植えられているために、オリーブ山と呼ばれた。

a. ルカによる福音書(ルカ 22:39-46)では、オリーブ山の上で、イエスは弟子たちから少し離れたところに行き、苦しみに満ちた祈りを捧げる。

その後、弟子たちの方に戻ると、彼らは眠り込んでいた。

b. そこに群衆が現れ、12人の弟子のうちの一人ユダが先頭に立ち、イエスに接吻しようとする。

それは、人々がイエスを認識するためのサインだった。

c. イエスは捕らえられ、総督であるピラトのところに連行され、十字架に架けられる。

d. 十字架の上で、イエスは、「父よ、わたしの霊をみ手てにゆだねます」を言い、死を迎える。

キリスト教文化圏の読者であれば、こうした内容は基本的な知識として誰もが知っているはずである。

19世紀前半においても、この逸話に基づく芸術作品が数多くあり、人々にとって身近な題材だった。

ネルヴァルと同時代のフランスの画家では、ドラクロワやシャセリオの作品。

音楽では、ベートーベンのオラトリオ「オリーブ山のキリスト」が現在でも比較的よく知られている。

(2)ジャン・パウル 「神の不在」

18世紀後半から19世紀前半を生きたドイツの作家ジャン・パウル(1763-1825)は、キリスト教的世界観が揺らぐ中、『ジーベンケース』(1796)の中で、神の不在を説くキリストの姿を描き出した。

a. 語り手はある夏の夕方、山の頂上でうとうとと眠り込み、目が覚めると、そこが教会の墓地であることに気づく。

空には星一つなく、全ての墓の蓋が開き、死者たちが群がっている。そこに天からキリストが舞い降りてくる。

b. 死者たちが「神はいないか?」と問いかけると、キリストは「いない」と答える。

そして、更に言葉を続ける。「私はいくつもの世界を通ってきた。星の中に下り、天の川や天の砂漠の中も飛んできた。しかし、神はいないかった。(中略) 神の「眼」を探して広大な宇宙に目を上げると、宇宙は底なしの窪みのような眼で私を見つめた。」

c. 次に、教会の中に入ってきた子供の死者たちが、「父はいないのか」とイエスに問いかける。その答えは、「私たちに父はいない。私たちはみんな孤児なのだ。」

その瞬間、教会の壁が崩れ落ち、全てが消滅してしまう。

d. イエスは、「無」や「冷たく永遠なる必然」や「狂つた偶然」が支配する宇宙を見やりながら、神に向かい、「私の傍らにいるのは私だけだ」と悲痛な声を上げる。

e. 最後に、語り手は目を覚まし、すべてが夢であったことを悟る。そして、目覚めの後で再び神に祈ることができる幸せを喜び、涙する。

この挿話は、フランスにおけるロマン主義の導入に大きな役割を果たしたスタール夫人が、『ドイツ論』(1813年ロンドンで刊行)の中で「夢(Le songe)」という題名で翻訳し、フランスでも広く知られるようになった。

ただし、スタール夫人は、語り手が目覚める最後のシーンは翻訳しなかった。そのために、とりわけ「神の死」に焦点が当てられた。

1830年には、「パリ評論(Revue de Paris)」という文学雑誌に、「最後の時間 幻影(La Dernière Heure. Vision)」という題名で、新しい翻訳が掲載された。

ネルヴァルはドイツ文学の翻訳家でもあったので、ジャン・パウルのドイツ語原文を読んでいた可能性が大きい。

日本では、「神の死」という言葉を目にすると、すぐにニーチェと結び付ける傾向にある。

しかし、ニーチェは1844年生まれ。彼の主著が出版されるのは19世紀後半。

「神の死」はニーチェ以前に、ドイツやフランスですでに話題になっていた。

(3)ネルヴァルのアレンジ

このように辿ってくると、第1詩節はオリーブ山のキリストの逸話に基づいて進められ、その上で、キリストの苦しみが神の不在によるものではないかという推測が、ジャン・パウルの引用によって暗示されていることがわかる。

他方、二つの物語に出て来ない要素があることにも気づく。それは、「詩人たち(les poètes)」の存在。

なぜ詩人なのか? そして、なぜ複数なのか?

その答えは、既存の知識からはもたらされない。

読者がそうした問いを自ら発し、自分で答えを考えるようにというネルヴァルからの誘い。そんな風に考えることもできるだろう。

第2詩節もほぼ聖書の物語に従って進められる。

Il se tourna vers ceux qui l’attendaient en bas

Rêvant d’être des rois, des sages, des prophètes…

Mais engourdis, perdus dans le sommeil des bêtes,

Et se prit à crier : « Non, Dieu n’existe pas ! »

主は、下で待つ人々の方を振り返った。

人々は、王や知者や予言者になることを夢見ながら、・・・

しかし、身じろぎもせず、野獣たちの眠りに沈み込んでいる。

そこで主は叫び始めた、「いや、神は存在しない!」と。

ルカによる福音書では、主は弟子たちに「誘惑に陥らないように祈りなさい」と諭し、少し離れた所に行き、自らも祈りを捧げる。

ところが、祈りを終えて戻ってみると、弟子たちは眠り込んでいる。そこで、「誘惑に陥らないように、起きて祈りなさい」と再び命じる。

ネルヴァルは、ルカの言う「誘惑」とは、「王や知者や予言者(des rois, des sages, des prophètes)」、つまり社会的な名声を求めることだと読み説く。

そして、そうした誘惑に負け、体がピクとも動かず(engourdis)に眠り込む姿を、「野獣たちの眠り(le sommeil des bêtes)」と表現する。

要するに、彼らは真実に眼を開こうとしない愚か者たちなのだ。

とすると、イエスと同様にこの世の苦しみを背負っていながら、天に腕を伸ばす「詩人たち」は、獣のように愚かな眠りの中で社会的な地位を求める者たちとは対極に位置する人々だということになる。

では、目覚めて祈る者が見出す真実とは何か?

「いや、神は存在しない!」

それが真実だとしたら、キリスト教の文化圏においては、絶望的な状況にいることを認識することに他ならない。

すでに見てきたように、その言葉は、ジャン・パウルからスタール夫人を経由して、フランスにもたらされたものだった。

ネルヴァルは聖書の記述に、神の存在を否定する思想を接ぎ木したことになる。

14行からなるソネット「オリーブ山のキリスト」の後半を構成する6行の詩句では、ジャン・パウルの「夢」に基づき、主イエスの言葉が語られる。

Ils dormaient. « Mes amis, savez-vous la nouvelle ?

J’ai touché de mon front à la voûte éternelle ;

Je suis sanglant, brisé, souffrant pour bien des jours !

« Frères, je vous trompais : Abîme ! abîme ! abîme !

Le dieu manque à l’autel où je suis la victime…

Dieu n’est pas ! Dieu n’est plus ! » Mais ils dormaient toujours !

人々は眠っていた。「友たちよ、「あの知らせ」を知っているのか?

私は、額で、永遠の天蓋に触れた。

今は、血にまみれ、ボロボロで、何日もの間苦しんでいる!

兄弟たちよ、私はお前たちを欺いてきた。深淵! 深淵! 深淵!

祭壇には神が欠けている、私は犠牲者だ。・・・・

神はいない! 神はもういないのだ!」それでも彼らは眠ってた。ずっと!

後半の6行の詩句からは、「主(le Seigneur)」の言葉が直接話法で語られ、語りが三人称から一人称へと移行する。

つまり、「私(je)」が主語になり、友たちから孤立した個人の嘆きとなる。

次に、「あの知らせ(la nouvelle)」という言葉に注目したい。

キリスト教において「知らせ」という言葉は「よき知らせ(la bonne nouvelle)」つまり「福音」を連想させる。

その知らせが告げるのは、マルコによる福音書であれば、「時は満ちた、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信ぜよ」というもの。十字架の上で死を迎えたイエスが復活し、神の支配が開始される。

それに対して、ネルヴァルの詩の「主(le Seigneur)」が伝える知らせは、「神の不在」。

「あの知らせ」という言葉には、強い皮肉が込められている。

その一方で、キリスト教から一歩身を引いてこの皮肉を読み取れば、そこにはユーモアも感じられる。なぜなら、神がいないと告げるのは、神でもあるイエス自身なのだ。

こうしたユーモアと皮肉が感じ取れると、ネルヴァルを読む楽しみが増すし、ネルヴァル作品の本質に触れられるようになる。

「永遠の天蓋(la voûte éternelle)」に額で触れたという詩句は、ジャン・パウルの「夢」でキリストが死者たちに語りかける言葉に基づいている。

そして、この部分は、「オリーブ山のキリスト」の二つ目のソネットで、より具体的に展開されることになる。

第2三行詩(テルセ)で、「私はお前たちを欺いてきた(je vous trompais)」というのは、それまでずっと神の存在を信じ、神に祈るように命じてきたことを指す。

しかし、もう神はいない。

その不在が、表現を変えて執拗に繰り返される。

「祭壇に神が欠けている(Le dieu manque à l’autel )。」

「神はいない(Dieu n’est pas ! )!」

「神はもういない(Dieu n’est plus ! )!」

だからこそ、世界は空(vide)であり、全ては「深淵(abîme)」なのだ。

三度繰り返される「深淵」という言葉は、神がいない世界の空虚を強く印象付けるだけではなく、ソネット全体を支える通奏低音 [ i ]である音を浮かび上がらせる役割も果たす。

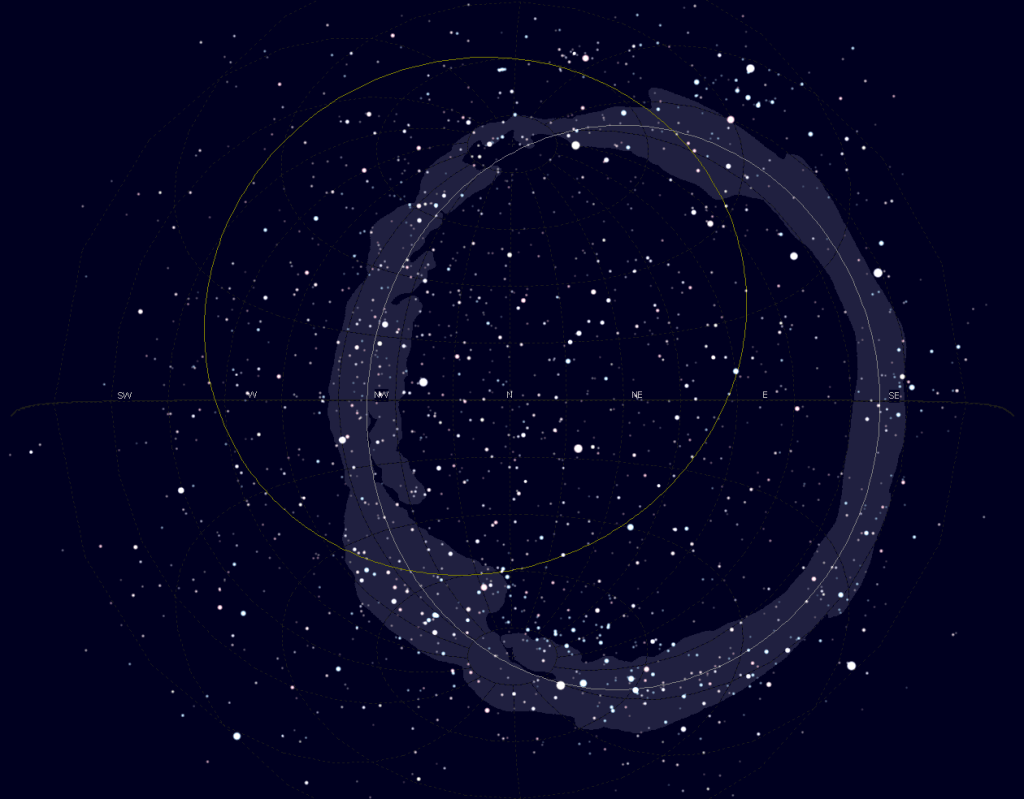

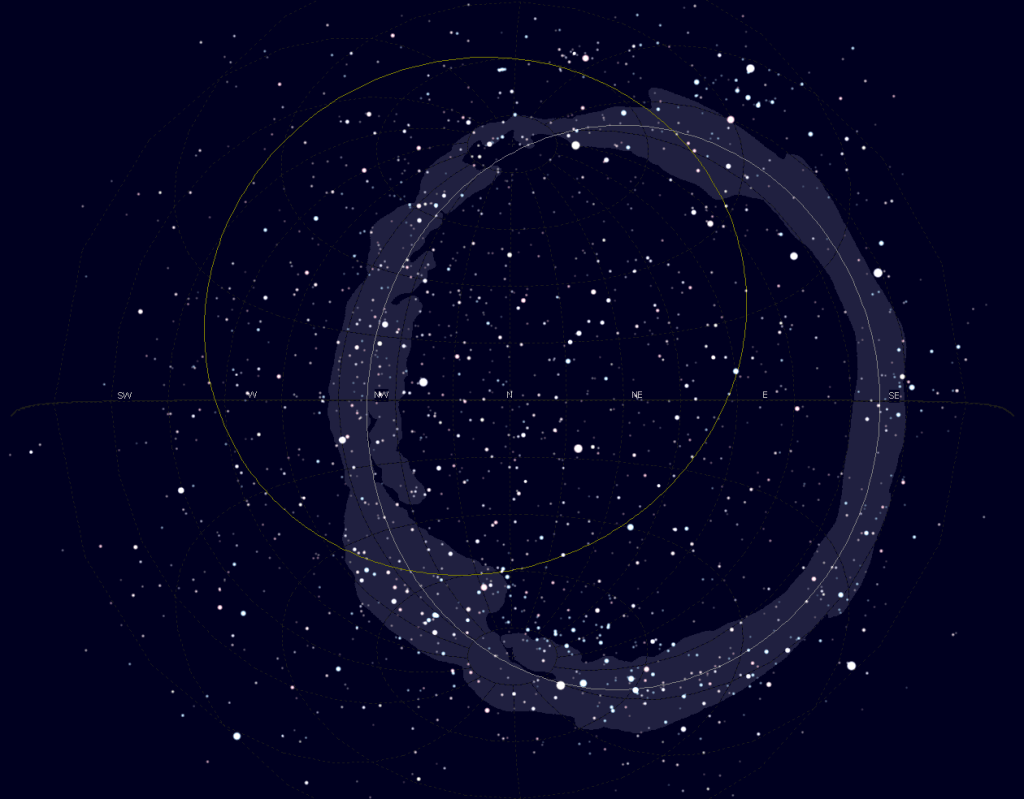

[ i ]の音に耳を傾けてみよう。

Christ aux oliviers, vide , trahi, amis, engourdis, crier, brisé, victime.

この詩のキーワードともいうべき重要な単語には、[ i ]が響いていたことに気づく。

そこに、半音記号である[ j ]も加わる。

Dieu, ciel.

「私(je)」、つまり主イエス・キリストは、「犠牲者(victime)」なのだ。

「私」は弟子たちを騙してきたが、神(Dieu)によって騙されてきた。

目覚めて神に祈り、「知らせ」を受け、「私」はそのことに気づいてしまったことになる。

それほど重大なことを大きな声で話しているにもかかわらず、友たちはあいかわらず眠り続けている。

「ずっと(toujorus)」という最後の言葉が、「私」の絶望的な状況が変わることはないことを暗示している。

そのことに気づくと、[ i ]の鋭く尖った音が、キリのように胸を突き刺してくる。

ここまで、聖書とジャン・パウルの作品の知識に基づいて「オリーブ山のキリスト」の最初のソネット(4/4/3/3)を解読してきた。

知識のない状態で読むよりも理解が深まり、楽しみが大きくなれば、次のソネットに進み、どのような展開になるのか知りたいと思うことだろう。

それと同時に、キリスト教や「神の死」に関する知識も身に付けることができたはず。

そのようにして、知らないから興味がわかないという段階からその先の状態へと、一歩前に踏み出したことになる。