第4詩節に進むと、大変に意外な展開が待っている。

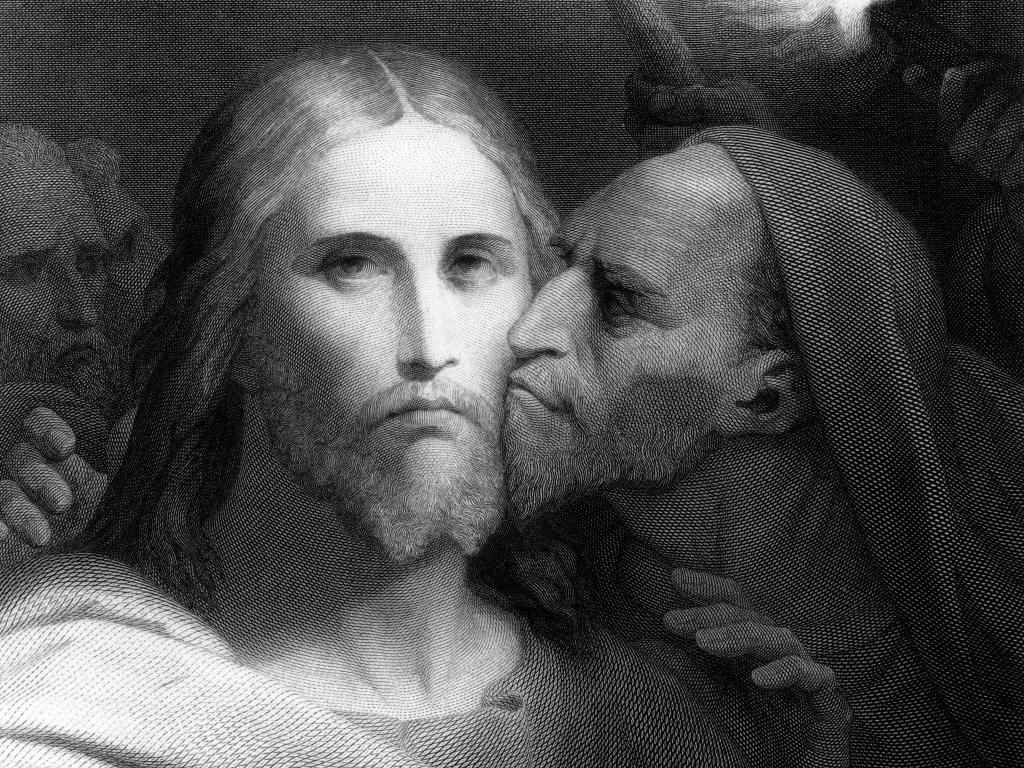

ここでは、ユダが姿を現す。

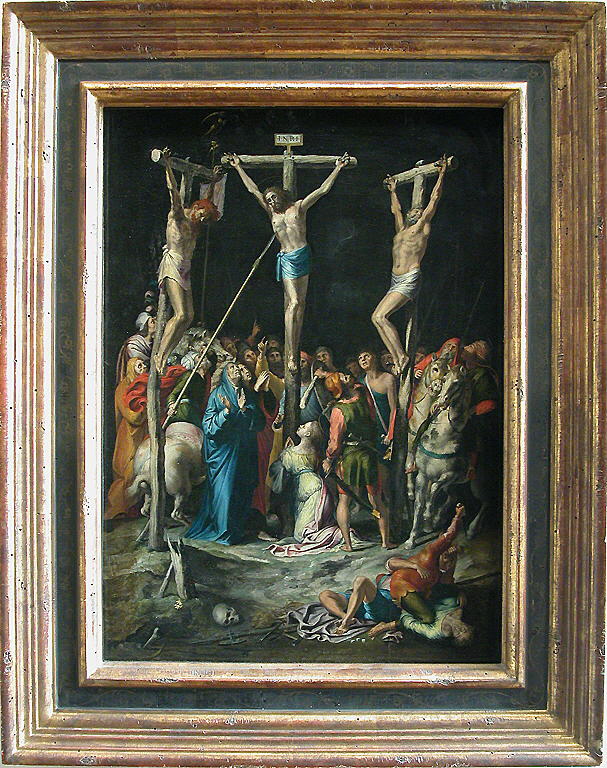

ユダはイエスを裏切り、イエスは捕らえられ、十字架に架けられる。ユダと聞けば裏切り者と誰もが連想する。

ところが、ネルヴァルの描くユダは「目覚めた者」。

彼の裏切りは、イエスが自分を敵に売り渡すようにユダを強いたからだとされる。

そこにはどんな理由があり、ネルヴァルは何を考え、キリスト教の教義と反する展開にしたのだろう?

IV

Nul n’entendait gémir l’éternelle victime,

Livrant au monde en vain tout son cœur épanché ;

Mais prêt à défaillir et sans force penché,

Il appela le seul – éveillé dans Solyme :

IV

誰一人、この永遠の犠牲者がうめくのを耳にしてはいなかった。

心の内を人々に打ち明けたが、無駄だった。

気を失いうようになり、力なく体を前にかがめ、

主は「たった一人の男」に声を掛けた、— エルサレムでただ一人目を覚ます者に。

(1)知識を前提にしない読解

victime(犠牲者)という言葉は、最初のソネットですでに使われていた。

主イエスは、祭壇に神がいないことを確認した時、こんな風に呟いていたことを思い出そう。

Le dieu manque à l’autel où je suis la victime…

Dieu n’est pas ! Dieu n’est plus !

祭壇には神が欠けている、私は犠牲者だ。・・・・

神はいない! 神はもういないのだ!

このイエスの言葉を、語り手である詩人が引き受け、イエスを「永遠の犠牲者(l’éternel victime)」と呼んだのだった。

(ちなみに「私はそこで供犠(くぎ)に付される」とした日本語訳があるが、それでは「犠牲者」と同じ単語が用いられていることが不明確になり、第1ソネットと第4ソネットの関係を読者が掴みにくくなることは否めない。)

また、victimeに含まれる鋭く指すような [ i ]の音が、gémir(嘆く)、livrant(委ねる)、défaillir(気絶する、倒れる)とこの詩節の中心となる言葉をつなぎ、最後にSolyme(エルサレム)に至ることにも注目しよう。

この音の効果により、第4ソネットが第1ソネットの響きを取り戻し、ジャン・パウルの夢の物語を離れ、聖書の世界に戻ることを告げている。

。。。。。

2行目の le cœur épanché(吐露された心)とは、神を求めて銀河系の彼方まで飛翔し、神の不在を確認した際の「疑い」と「苦しみ」を抱いた心を指す。

しかし、その心の告白を誰も聞いてはいない。弟子である友たちはみんな眠り込んでいる。祈りの相手である神も存在しない。

イエスは、その絶対的な孤独の中にあって、古くはソリーム(Solyme)と呼ばれたエルサレムで、たった一人目を覚ましている者( le seul – éveillé)に声を掛ける。

次の四行詩で明かされるように、その相手がユダなのだが、ここでは、「目を覚ましている(éveillé)」という言葉に注目したい。

文字通り解釈すれば、他の弟子たちが「眠ってた(ils dormaient)」のに対し、ユダは目を覚ましているというだけにすぎない。

しかし、仏陀の例でもわかるように、「目覚めた」は「悟りをひらいた」を連想をさせる。

最初のソネットで、友たちは「野獣の眠りに落ち込んでいた(perdus dans le sommeil des bêtes)」。としたら、「ただ一人目覚める者(le seul – éveillé)」ユダは、愚かさの対極に位置する。

ユダに対するこうした扱いは、キリスト教の教義とは相容れない。キリスト教のことをあまり知らなくても、それは理解できるだろう。

イエスを「犠牲者」と見なすことも、キリスト教では認められない。

その点について、ユダを中心にして展開される第2四行詩と第1三行詩の読解を通して検討していこう。

« Judas ! lui cria-t-il, tu sais ce qu’on m’estime,

Hâte-toi de me vendre, et finis ce marché :

Je suis souffrant, ami ! sur la terre couché…

Viens ! ô toi qui, du moins, as la force du crime ! »

Mais Judas s’en allait, mécontent et pensif,

Se trouvant mal payé, plein d’un remords si vif

Qu’il lisait ses noirceurs sur tous les murs écrites…

「ユダよ!(と主は大きな声で言った。)お前は私がどのように値踏みされているか知っている。

急いで私を売り、この取引を終わらせてくれ。

私は苦しんでいるのだ、友よ! この地上に体を横たえて。・・・

ここに来てくれ! お前は、少なくとも、罪を犯す力があるではないか!」

しかし、ユダは立ち去ろうとしていた、不満足そうに、物思いに沈みながら。

割りが合わないと思い、激しい後悔に苛まれて、

あらゆる壁の上に書かれた数々の悪口を読んでいた。・・・

(2)聖書に基づく読解

4つの福音書の中でも、イエスがユダを「友」と呼ぶのは「マタイによる福音書」だけなので、その書の26章に従って、関係する箇所を見てみよう。

a. ユダがイエスを裏切り、金銭を得ようとする場面。(26 : 14-16)

十二弟子のひとりイスカリオテのユダという者が、祭司長たちのところに行って言った、「彼をあなたがたに引き渡せば、いくらくださいますか」。すると、彼らは銀貨三十枚を彼に支払った。

その時から、ユダはイエスを引きわたそうと、機会をねらっていた。

ユダはイエスを売り渡すことで金銭を得る。その中で、イエスは商品であり、ユダと祭司長たちたちは商取引をする。

そのように考えると、ネルヴァルのイエスが、estimer(値段を決める : ce qu’on m’estime)やmarché(取引)という言葉を使うのは、聖書の記述に従っていることがわかってくる。

しかし、ユダに対して、「早く私を売り渡し(Hâte de me vendre)」、「商売を終わらせろ(finit ce marché)」ということをイエスが言うことは決してない。

このような聖書の物語とネルヴァルの詩句のずれは、オリーブ山での祈りの後、イエスが捕らえられる場面でも確認される。

b. オリーブ山での祈りが終わり、イエスが捕らえられる場面。(26 : 47-50)

そして、イエスがまだ話しておられるうちに、そこに、十二弟子のひとりのユダがきた。また祭司長、民の長老たちから送られた大ぜいの群衆も、剣と棒とを持って彼についてきた。

イエスを裏切った者が、あらかじめ彼らに、「わたしの接吻する者が、その人だ。その人をつかまえろ」と合図をしておいた。

彼はすぐイエスに近寄り、「先生、いかがですか」と言って、イエスに接吻した。

しかし、イエスは彼に言われた、「友よ、なんのためにきたのか」。このとき、人々は進み寄って、イエスに手をかけて捕まえた。

キリスト教の教義が、裏切り者のユダについて肯定的な評価を下すことはありえない。

イエスは人類の罪を背負い、死と復活を通して贖罪を完成する。その過程において、ユダは結局のところ裏切り者でしかない。

それに対して、ネルヴァルは、ユダはイエスの贖罪を助ける者という視点を付け加える。ユダの裏切りがなければ、イエスは十字架にかかることができない。・・・

その視点から見れば、ユダは「唯一目覚めた存在(le seul – éveillé)」であり、「罪を犯す力(la force du crime )」を持つ者だと定義される。

現代の神学においては、ユダの裏切りについて、次のような疑問が呈されているという。

a. 全てを知る神はユダの裏切りを予知していたはずであり、なぜイエスの処刑を回避できなかったのか?

b. ユダはなぜ裏切ったのか? 彼の自由意志によるものか、それとも神が予め定めたものなのか?

しかし、ネルヴァルの生きた19世紀半ば、こうした疑問が提示されることはなかっただろう。

その時代に問題にされたのは、オリーブ山の祈りの中でキリストが吐露する苦しみが、人間的な苦しみを表現するものなのかどうかだった。

もしそうであれば、キリストは、ロマン主義的な魂の持ち主ということになる。

その前提に立ちながら、ネルヴァルはここでユダに焦点を当てる。

彼はイエスに命じられて行動した。ユダだけがその罪を犯す力、つまりイエスの指示に従う力を持っていたからだ。

それにもかかわらず、ユダは永遠に「裏切り者」のレッテルを貼られ、人々から「悪口(les noirceurs)」を投げかけられ続ける。それではあまりに「割に合わない(mal payé)」と思うのは当然だろう。

「マタイによる福音書」によれば、ユダは最後に「後悔」し、自ら死を選ぶ。(27 : 1-5)

夜が明けると、祭司長たち、民の長老たち一同は、イエスを殺そうとして協議をこらした上、イエスを縛って引き出し、総督ピラトに渡した。

そのとき、イエスを裏切ったユダは、イエスが罪に定められたのを見て後悔し、銀貨三十枚を祭司長、長老たちに返して言った、「わたしは罪のない人の血を売るようなことをして、罪を犯しました」。

しかし彼らは言った、「それは、われわれの知ったことか。自分で始末するがよい」。

そこで、彼は銀貨を聖所に投げ込んで出て行き、首をつって死んだ。

この挿話に従えば、ユダの後悔は、イエスが処刑されることが確定したことによるということになる。

他方、ネルヴァルの詩句を辿ると、「後悔(un remords )」が「非常に激しい(si vifs)」のは、自分の犯した罪が割に合わないから。そんな風に読み取れる。

人間の感情として、この気持ちはごく自然なものといえる。

このように読んで来ると、ネルヴァルは、ユダの姿を通して、キリスト教で語られるエピソードを、宗教的な次元から人間的な次元へ移行したのだと考えることができる。

このソネットの第2三行詩は、聖書の物語に沿いながらも、全く異なる方向へと導く言葉が発せられる。

Enfin Pilate seul, qui veillait pour César,

Sentant quelque pitié, se tourna par hasard :

« Allez chercher ce fou ! » dit-il aux satellites.

最後に、皇帝のために目を覚まし監視をしていたピラトだけが、唯一、

なんらかの憐れみを感じ、偶然、振り返った。

「探しに行け、あの狂人を!」と、彼は部下の兵士たちに命じた。

ピラトとは、「マタイによる福音書」の引用にも出てきたように、ローマ帝国属領の総督ポンティウス・ピーラートゥス。

当時のローマの皇帝(César)はティベリウス帝(紀元前42-37)だった。

ピラトはその皇帝のため、眠ることなく監視をしていた。

そこでネルヴァルは、veillaitという動詞を使う。

みんなが眠る時間に「目を覚ましている(rester éveillé)」という意味を持つ動詞veillerは、ユダが「唯一目覚めた者(le seul – éveillé)」であったことを連想させる。

そのことは、seulという言葉がユダとピラトにも使われることで、読者にはっきりと示されている。

イエスを十字架に架ける判決を下したのはピラトであり、ネルヴァルの視点に従えば、彼はユダに続き、イエスを贖罪へと導く人間。だからこそ、ネルヴァルのピラトは、イエスに「なんらかの憐れみ(quelque pitié)」を感じる。

そして、「部下の兵士たち(les satellites)」に向かい、イエスを「狂人(ce fou)」と名指す。

もちろん、キリスト教の教義で、キリストを狂人と見なすことなど考えられない。

しかし、教義を離れ、客観的に見れば、自分が神の子であると主張し、そのように振る舞うことは、狂気の兆候と見なされてもしかたがない。

1841年にネルヴァルがある友人に書いた手紙に、「オリーブ山のキリスト」の一部が転写されているが、そこには次の詩句が見られる。

Et comme il se souvint par un effort sublime

qu’il était Dieu lui-même… (…)

主は思い出した、崇高な努力により、

彼自身が神であることを。・・・

自分を神あるいは神の子と言うことが、どのように人々に受け取られるかは、聖書の記述からも理解できる。十字架に架けられたイエスを見た人々は、イエスを激しく揶揄する。

そこを通りかかった者たちは、頭を振りながら、イエスをののしって言った、「神殿を打ちこわして三日のうちに建てる者よ。もし神の子なら、自分を救え。そして十字架から下りてこい。」

祭司長たちも同じように、律法学者、長老たちと一緒になって、嘲弄して言った、「他人を救ったが、自分自身を救うことができない。あれがイスラエルの王なのだ。いま十字架からおりてみよ。そうしたら信じよう。 彼は神にたよっているが、神のおぼしめしがあれば、今、救ってもらうがよい。自分は神の子だと言っていたのだから。」

一緒に十字架につけられた強盗どもまでも、同じようにイエスをののしった。

さて、昼の十二時から地上の全面が暗くなって、三時に及んだ。 そして三時ごろに、イエスは大声で叫んで、「エリ、エリ、レマ、サバクタニ」と言われた。それは「わが神、わが神、どうしてわたしをお見捨てになったのですか」という意味である。(「マタイによる福音書」27章 : 40-46)

最後に発せられた悲痛な言葉、「わが神、わが神、どうしてわたしをお見捨てになったのですか」は、イエスが自らを疑い、神の意図を疑った印とも解釈できる。

もしこの後に復活が起こらず、疑いが疑いのままで終わったとしたら、「自分自身を救うことができない」にもかかわらず「神の子」と名乗るなど、狂気の沙汰だと言われてもしかたがないだろう。

しかし、その「狂気」がなければ、イエスの死により人類の全ての罪が償われるという宗教思想も成立しないことになる。

ユダもピラトも「目覚めた者」であり、主イエスは「狂人」。

ネルヴァルはそのような価値転換を行うことで、キリスト教だけではなく、社会全体の価値観を逆転する詩句を生み出していった。

とりわけ、彼は狂気の発作を起こした後、精神病院に収容された詩人。「狂人」というレッテルは、ネルヴァル自身に貼られたものでもある。

そこで、次に続く最終ソネットでは、「狂人(fou)」という言葉に、「崇高な(sublime)」という形容詞が付け加えられ、死と再生(復活)がテーマとして取り上げられる。