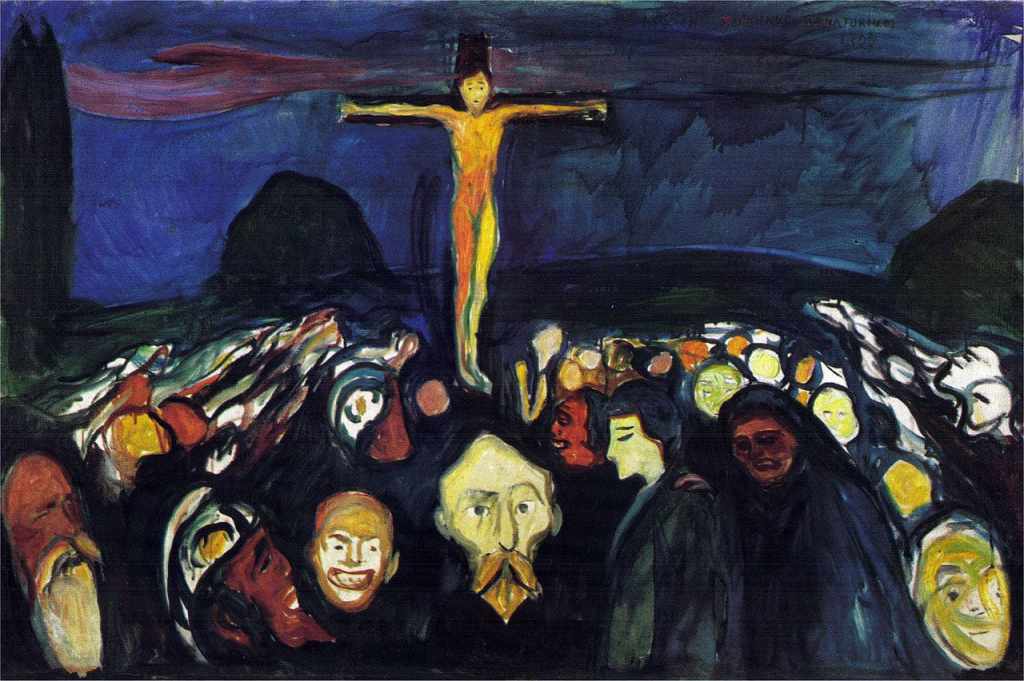

「オリーブ山のキリスト」の5番目のソネットはこの詩全体の結論となる部分であり、どのような解決がもたらさせるのだろうか?

ここまで4つのソネットを辿ってきた読者は、ユダの裏切りと、それに続くピラトによる判決の後、キリストの苦しみが十字架の上で終わりを迎えるのかどうか、興味を引かれるだろう。

しかし、ネルヴァルは全く違う展開を構想した。

第4ソネットの最後に置かれた「その狂人(ce fou)」という言葉を受けた上で、古代ギリシアやオリエントの神々、つまりキリスト教が誕生する以前の神々を思い起こさせる。

その理由を知るためには、第1四行詩に秘められた暗示を読み説くことから始めなければならない。

V

C’était bien lui, ce fou, cet insensé sublime…

Cet Icare oublié qui remontait les cieux,

Ce Phaéton perdu sous la foudre des dieux,

Ce bel Atys meurtri que Cybèle ranime !

V

確かに彼、あの狂人だった。正気を失った崇高な者。・・・

あの忘れられたイカロス。彼は天の駆け上った。

あのパエトン。彼は神々の雷の下で打ち落とされた。

あの美しいアッティス。死んだ彼を、キュベレーが生き返らせる!

(1)知識を前提にしない読解

イカロスの名前は聞いたことがあるかもしれないが、パエトン、アッティス、キュベレーに関して日本ではあまり知られていないのではないかと思われる。

その前提で最初の四行詩を読むと、知らない固有名詞ばかりが出てくるので、なかなか理解しずらいし、どの言葉に焦点が当たっているのかわからないで終わる可能性が大きい。

ただし、音の面から見ていくと、ce [ s ]が、ce fou、cet Icare、 ce Phaéton,、ce bel Atys、Cybèleと連続することに気づく。

さらに、cet insensé sublimeでは4つの [s]が一気に続く。

これらは全て ce fou(あの狂人)、つまり「主(le Seigneur)」に繋がるものであり、第1ソネットで「主 」が「詩人たち(les poètes)」のように腕を空に向けると言われていたことを思い出すと、詩人の属性としても列挙されていることに思い当たる。

音に関してもう一つ注目したいのは、韻として響く[ i ]の音。

sublime(崇高な)は、insensé(正気を失った者)に対して価値の転換を行う。

ranime(生き返らせる)は、meurtri(殺害された、傷つけられた)を逆転する。

その意味で、どちらも価値の逆転を担う。

それに関連して、[ i ]と関連する半母音 [ j ]の音が、韻 [ ¢ ] を形成する cieux(天空)と dieux(神々)に含まれ、価値の転換が天空に住む神々を呼び起こすことが音によって暗示される。

[ i ]の音が、AtysとCybèleにも含まれ、「死と再生」がこの詩節の中心的なテーマであることを示している。

(2)古代の神々に関する知識に基づく読解

a. イカロス

ギリシア神話に出てくるイカロスの話は日本でも比較的よく知られている。

イカロスは、ロウで固めた翼を使い、大空を自由に飛翔することができる。そして、父ダイダロスの「蜜蝋が溶けるので太陽に近づきすぎてはいけない」という忠告に耳を貸さず、太陽に近づき、海の中に墜落してしまう。

この挿話のイカロスは、理性的な父の言いつけを守らない、「正気を失った者(insensé)」だといえる。

「忘れられた(oublié)」という形容に関しては、19世紀前半の辞書や百科事典を見ると、イカロスの項目は父ダイダロスを参照するようにとなっていることから来ているのかもしれない。

b. パエトン

パエトンは太陽神ヘリオスの息子だが、友人たちからその出自を疑われたために、父の四頭立ての馬車を駆って空を駆け巡ろうとする。しかし、馬たちを御すことができず、世界中に大火災を引き起こしてしまう。そして、最後には、ゼウスの雷で打ち落とされる。

パエトンもイカロスと同じように、「正気を失った者(insensé)」の一人に他ならない。

イカロスとパエトンにはもう一つ共通点がある。

それは、二人とも太陽に向かい大空を飛翔すること。

そして、それは、ジャン・パウルの「夢」に基づいて語られた「オリーブ山のキリスト」の第2のシャンソンにおける主イエス=「私(je)」の飛翔を思わせる。

(…) « Tout est mort ! J’ai parcouru les mondes ;

Et j’ai perdu mon vol dans leurs chemins lactés,

(前略)「全ては死んだ! 私はあらゆる世界を駆け巡った。

銀河の道を飛翔し、彷徨った、

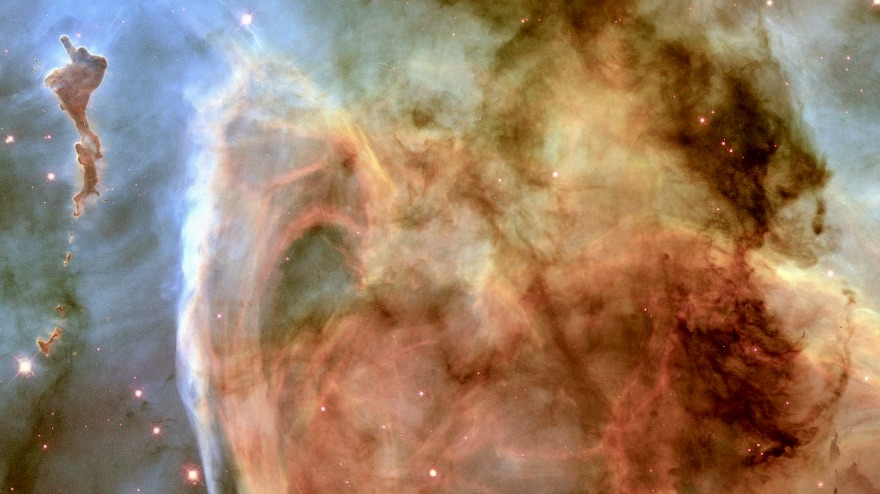

その飛翔は、すでに見てきたように、ネルヴァルが翻訳したゲーテの『ファウスト』に付された「序文」にも反映していた。

カトリックの楽園の光輝く地域のはるか彼方、あらゆる天空を抱きかかえて進むと、さらに遠い遠い所に空っぽの空間がある。神の眼差しでさえ、その終りを見通すことはできない。「創造」が汲みつくしがたい空間の中に花開き続け、そして、崇高で不死の知性が、虚無と夜の帝国を征服しようと絶えず努めているようだ。

(ネルヴァル『ゲーテのファウスト』所収「序文」、1840年)

飛翔の向かう先は、虚無と夜を征服し、「創造」が花開く無限の空間。神の死を超え、「神は全ての中にいる(Dieu est dasn tout)」というパンテイスム(汎神論)的世界。

カトリックの楽園を超えるとは、そうした世界を目指して飛翔する動きを指すのだと考えられる。

c. アッティスとキュベレー

二柱の神は、現在のトルコの一部をなすアナトリア半島(小アジア)のフリギアで崇拝され、その後古代ギリシア・ローマにも信仰が広まった。

死と再生の秘儀が、その信仰の中心を成す。

かなり複雑な神話を、19世紀前半に語られていた物語に従ってまとめると、次のようになる。

美少年アッティスは女神キュベレーに熱烈に愛され、女神に純潔を誓うが、しかし、一人のニンフを愛し誓いを破ってしまう。その罰として、彼は女神によって狂気に陥れられ、自らの性器を切断し、死に至る。

その後、キュベレーはアッティスを常緑樹である松に変身させた。その変身は彼の再生とも見なされる。

ネルヴァルの詩句が明確に示すように、この神話はまさに死と再生を軸にしたものであり、「神の死」から「神の復活」へと導く糸になる。

ただし、ここでの神はキリスト教の神ではなく、古代ギリシアよりもさらに時代が遡るフリギアの神々である。

第2四行詩では、古代ローマへと時代が下る。それは神々への信仰(=異教)からキリスト教へと移行する時代でもある。

L’augure interrogeait le flanc de la victime,

La terre s’enivrait de ce sang précieux…

L’univers étourdi penchait sur ses essieux,

Et l’Olympe un instant chancela vers l’abîme.

占い師が、犠牲者の脇腹に問いかけていた。

大地は、この貴重な血に酔いしれていた。・・・

宇宙は茫然とし、心棒の上で傾いていた。

そして、オリンポス山が、一瞬、深淵に向かってぐらりと揺れた。

(1)知識を前提にしない読解

この4行の詩節の中で、最初の3つの動詞 — interrogeait(問いかける)、s’enivrait(酔う)、penchait(傾く)— は時制が半過去であり、出来事の背景となる状態を描いている。

それに対して、4行目の動詞、chancela(傾いた)は単純過去に活用され、中心となる出来事を示している。つまり、古代ギリシア・ローマの神々の住まいでありオリンポス山が揺れ、「深淵(abîme)」に落ち込みそうになったということ。

そのabîmeはvictimeと韻を踏んでいる。

その韻が、最初のソネットでも使われていたことを思い出そう。

« Frères, je vous trompais : Abîme ! abîme ! abîme !

Le dieu manque à l’autel où je suis la victime…

兄弟たちよ、私はお前たちを欺いてきた。深淵! 深淵! 深淵!

祭壇には神が欠けている、私は犠牲者だ。・・・・

この第1ソネットではキリスト教の神の不在が問題だった。

他方、最終ソネットでは、古代の神々が深淵に向かい「ぐらっと揺れた(chancela)」。

それ以前の3つの詩行は、その際の状況を描いている。

「占い師(l’augure)」が「犠牲者の脇腹(le flanc de la victime)」に「問いかけていた(interrogeait)」という詩句は、何を意味するのだろう?

その答えは、次の詩句で、「この貴重な血(ce sang précieux)」という言葉で出てくることから推測することができる。

犠牲者とはイエス・キリスト。十字架に架けられたイエスの脇腹から血が滴り落ちるとすると、「問いかけた」という言葉は、槍で突き刺し、彼が神かどうか確かめようとした、ということを意味するに違いない。

その血に「大地(la terre)は「酔いしれ(s’enivrait)」、「宇宙(l’univers)」は「茫然となり(étourdi)」、「その心棒(ses essieux)」の上で傾く。

この宇宙に関する記述は単なる背景描写とも読めるが、文学的、宗教的な知識に基づき、より具体的な連想をネルヴァルが挿入したと考えることも可能である。

(2)ウェルギリウス『牧歌』に基づく読解

古代ローマ最大の詩人ウェルギリウスが黄金時代を予告する詩句を綴った『牧歌』第4歌の中に、新しい時代の到来につれて「世界が傾いた軸の上で動揺する(le monde s’agiter sur son axe incliné)」という記述が見られる。

Il s’avance enfin, le dernier âge prédit par la Sybille : je vois éclore un grand ordre de siècles renaissants. (…)

vois le monde s’agiter sur son axe incliné ; vois la terre, les mers, les cieux profonds, vois comme tout tressaille de joie à l’approche de ce siècle fortuné.

Virgile, Les Bucoliques, Eclogue IV. (Traduction de Nisard, 1843)

やっと前に進み出るのだ、巫女によって予言された新しい時代が。私には見える、再生する時代の偉大な秩序が。(中略)

見よ、傾いた軸の上で世界が動揺している。見よ、大地を、海を、高い空を。見よ、全てがどれほどの喜びに震えていることか、あの幸福な世紀がやって来ようとしている時。

ウェルギリウス『牧歌』第4歌(デジレ・二ザール訳、1843年)

「全てが喜びに震える」という記述から、ネルヴァルは「大地が酔いしれていた」という詩句を導き出したのかしれない。

この『牧歌』第4歌については古代から様々な解釈がなされてきたが、その中の一つには、新しい時代とはキリストの到来を暗示するものであり、救世主誕生の予言と解釈するものもあった。

その視点から見ると、ネルヴァルの4行の詩句は、「脇腹」と「貴重な血」という言葉を中心にして十字架の上のキリストの死を暗示し、その時まさに古代の神々の住まいオリンピア山が崩れ落ちようとしたことを告げている。

そして、もしその連想を続ければ、古代の神々の死に続くのはイエス・キリストの到来ということになる。

総督ピラトに対しイエスを裁くように命じたローマ帝国の皇帝は、異教の神ジュピター・アモンに問いかける。

« Réponds ! criait César à Jupiter Ammon,

Quel est ce nouveau dieu qu’on impose à la terre ?

Et si ce n’est un dieu, c’est au moins un démon… »

Mais l’oracle invoqué pour jamais dut se taire ;

Un seul pouvait au monde expliquer ce mystère :

– Celui qui donna l’âme aux enfants du limon.

「答えよ!(と皇帝がジュピター・アモンに叫びかけた。)

誰なのだ、地上に課されるこの新しい神は?

もし神でないのなら、悪魔なのか。・・・」

しかし、呼びかけられた神託は、永遠に黙っているに違いなかった。

ただ一人だけが、人々に、その神秘を解説することができた。

— それは泥の子供たちに魂を与えた者。

19世紀のある神話事典によると、ジュピター(Jupiter)という呼称は古代神話における主神を指し、数えられないほどの姿で登場する。

ジュピター・アモン(Jupiter Ammon)もその一つ。リビアの神で、全てのジュピターの中で最も古い神かもしれないという。

ネルヴァルがその記述に従ったとすると、「ローマ皇帝(César)」は神々の中でも最も古い神に問いかけたことになる。

そして、十字架の上で死を迎えたイエスが、「神(un dieu)」なのか、それとも「悪魔(un démon)」なのか、神託を得ようとした。

しかし、「神託(oracle)」は、「問いかけられても(invoqué)」、答えない。

se taire(黙る)の前に置かれた dut(devoirの単純過去形)は、黙っているに「違いなかった」のか、あるいは、黙る「べきだった」のか、どちらの意味にも解釈できる。

とにかく、「永遠に(pour jamais)」、無言を貫く。

その理由は、「新しい神(nouveau dieu)」の到来という「神秘(ce mystère)」を解説できるのは、「ただ一人(un seul)」だから。

その一人とは誰なのか?

皇帝の問いに答えられるのは、「泥の子どもたち(les enfants du limon)」に「魂(l’âme)」を「与えた「(donna)」者。

le limon(泥)は肉体、l’âme(魂)は息吹を連想させる。

ネルヴァルが参照したと考えられるデュピイ著『全ての信仰の起源』(1796年)には、ユダヤ人の神は息吹を吹きかけて、肉体が泥でできた人間に生命を与えたという記述がある。

その説明に従うと、神秘を説明できるのは、『旧約聖書』の神だと考えられる。

しかし、「神は死んだ(Dieu est mort)」のではなかったのか?

宇宙を飛び回っても、見出したのは、「全てが死んでしまった(Tout est mort.)」という事実ではなかったのか?

その状況の中で、主イエス(=「私」)は、「たった一人、涙し、苦しんだ(tout seul à pleurer et souffrir)」のだった。

ところが、最後の詩節に至り、オランピア山に住む古代の神々の失墜に言及され、「この新しい神(c mouveau dieu)」の出現が語られる。

そして、新しく出現する存在が悪魔ではなく神であることが、『創世記』を思わせる記述によって暗示される。

この過程でネルヴァルにとって重要なのは、キリスト教の神の復活ではなく、一つの秩序が永遠に留まるのではなく、全てが次々に入れ替わる動きに他ならない。

では、その運動を可能にするのは何か?

それは、3番目のソネットで語られた「原初の力(puissance originelle)」。

その力に向かい、「私(je)」が次のように語り掛けていたことを思い出そう。

Es-tu sûr de transmettre une haleine immortelle,

Entre un monde qui meurt et l’autre renaissant ?…

お前は確かに不死の息吹を伝えているのか、

死にゆく世界と、再生する世界の間に?・・・

この詩句で語られる「不死の息吹(une haleine immortelle)」こそが、死と再生の「神秘(mystère)」を可能にするものに他ならない。

死んだアッティスが生き返るのも、その息吹が再び吹き込まれるためだと考えていい。

泥の子供たちに吹き込まれた「魂(àme)」も、その息吹の一つの現れだといえる。

また、2つめのソネットの解説を思い出そう。

ネルヴァルは『ファウスト』の序文の中で、ジャン・パウルのキリストの飛翔による神の不在の挿話に基づきながら、その主張を逆転し、「神は全ての中にいる(Dieu est dans tout.)」とパンテイスム(汎神論)の思想宣言した。

そして、「崇高で不死の知性が虚無と夜の帝国を征服する」と考えるに至ったのも、「原初の力」を確信したからに違いない。

そのように考えると、「神の死」は第1段階にすぎないことが理解できる。

ユダもピラトもイエスを死へと導く役割を担い、イエスの苦しみは誰もが時に感じる生の空しさを具体化している。

そして、神の不在に象徴される苦悩があるからこそ、死を再生へと導く生命の息吹が、微かにであっても感じられる。

「オリーブ山のキリスト」を構成する5つのソネットは、「死と再生の神秘」を支える「原初の力」への賛歌として読むことで、最も豊かな響きを奏でることになるのだ。

現代人は、誰もが時に孤独の中で一人涙し、苦しみを感じることがあるだろう。

そんな時、victimeの刺すような[ i ]の音が通奏低音として流れるこの詩が、微かな「永遠の息吹」を感じさせ、読者は自分もle seulのinsensé sublimeだと思える瞬間があるかもしれない。

それは、「死にゆく世界(un monde qui meurt)」から「再生するもう一つの世界(l’autre renaissant )」へと移行する時であり、新しい神の出現に立ち会うことになる。

その再生する力を、「オリーブ山のキリスト」は読者に感じさせてくれる。