21世紀の前半を生きる私たちにとって、20世紀は自分たちの時代と地続きであり、20世紀全体の時代精神や文学の流れを大きな視野を持って展望することは難しい。文学史に目を通しても、細かな出来事や数多くの作家たちの名前が列挙され、全体像を理解することができないで終わることが多い。

また、20世紀は、美術、音楽、文学といった分野だけではなく、人間の精神に関する学問も一般の人々にとって身近な存在になった時代でもある。マルクスの社会主義思想、フロイトの精神分析、ソシュールの言語学、現象学、実存主義、構造主義、ポスト・モダンと呼ばれる思想など、数多くの思想や学問、思考法が話題になった。しかし、それら全体の基板となる精神のあり方が明確であるとはいえない。

そうした中で、ここではあえて思い切って、20世紀の時代精神の中心と考えられるものに照明を当て、20世紀文学の大きな流れを提示してみたい。

(1)19世紀後半の大変革の遺産

20世紀前半の文学を代表するポール・ヴァレリーとマルセル・プルーストは1871年生まれ。アポリネールは1880年。彼らの世代の芸術家たちが青春時代を過ごしたのは、19世紀後半だった。

その時代、絵画では、印象派や象徴主義と呼ばれる革新的な画法が試みられ、伝統的な絵画技法とは異なる絵画が生み出されていた。

その際に何が問題だったのか?

伝統的な絵画がすでに存在するモデルを「再現」することを基本的な創造原理としていた。それに対して、新しい絵画は、モデルに基づきながらも、「絵画表現として現実から独立した世界」を作り出そうとしたのだといえる。

芸術作品が現実を素材としながらも、モデルと異なる世界を作り出すという芸術観は、絵画より少し前に、文学において明確に主張され始めていた。

その代表が詩人のシャルル・ボードレール。彼は、時間とともに消え去る同時代の社会、変わりゆく都市の生活情景を対象にし、その表現を永遠のものとすることで、新しい美の世界を創造しようとした。「旅」という詩の最終詩節に置かれた詩句、「飛び込もう、(中略)、”未知”の底に、”新たなもの”を見つけるために」は、既存の世界ではなく、新しい世界を創造する芸術の宣言として読むことができる。

ボードレールの後に続いたステファン・マラルメは、通常のコミュニケーション言語とは異なる働きをする詩的言語を構想した。

彼によれば、コミュニケーション言語では、現実の事物や発信者の意図が最初に存在し、言語はその内容を受信者に届けることを目的にする。従って、言語の役割は、すでにあるものの「再現」ということになる。

それに対して、マラルメが構想した詩的言語は、既存の言葉を使うけれど、既存の意味や構文の規則から離れ、言語の持つより大きな意味の可能性に基づき、新しい詩的世界を生み出すことを目的とした。

こうした流れの中で詩人や画家を始めとする芸術家たちが作り出した「新しい現実」のあり方は、哲学者アンリ・ベルクソンが提示した「時間」と「持続」の区別を知ることで、理解が容易になる。

「時間」といえば、時計で計ることができる普遍的な基準であると私たちは考えている。1時間は誰にとっても同じ長さを持ち、決して伸び縮みすることはない。1秒が60続くと1分になり、1分が60続くと1時間になる。

それに対して、ベルクソンは、一人一人の人間が体感として持つ「生きた時間」、楽しい時には早く感じ、退屈な時には長く感じる時間を「持続」と名付け、「持続」こそが人間にとって本質的な時間であると考えた。

「時間」が「今」という瞬間(例えば1秒)の連続体だと考えられるとすると、「持続」は時の流れであり、「今」という時の中に過去の「記憶」も内在していると考えられる。

従って、「持続」は時計で計ることができる計量的なものではなく、「直感」によって把握される個人的な体感ということになる。

1859年生まれのベルクソンが「持続」を中心にした哲学を最初に提示したのは1888年のことだが、同時代の革新的な文学者や画家たちが作り出そうとしていた「新しい現実」とは、「持続」の表現だったと考えてもいいだろう。

同じ時期に、マラルメは「詩の危機」と題された文章の中で、「これまで知られていた花の萼(がく)」と「不在の花」という対比を用いて、新しい詩の世界を暗示した。

私が「花!」と言う。すると、私の声が輪郭を遠ざける忘却の外に、これまで知られていた花の萼(がく)とは別の何かが、音楽的に立ち上がる。観念そのものであり、甘美な、そして、あらゆる花束に不在の花だ。(「詩の危機」)

マラルメの言う「既存の花」と「不在の花」は、「時間」と「持続」の対比と対応する。

花という言葉が誰にでも共通する一つの意味、つまり「既存の花」を指し示すとすれば、それは時計によって示される時間表示と同じことになる。

それに対して、一人一人の人間が直感で捉える「持続」には共通する基準がない。同様に、花という言葉から連想するものが一回一回異なれば、既存の世界には存在しない「不在の花」ということになる。

そして、「持続」=「生きる時間」の中に現れる「不在の花」こそが、「生命」の表現であり、現実と同等の現実性を持つものだと見なされる。

文学作品や絵画は現実の事物を再現するコピーではなく、現実から自立した「もう一つの現実」として存在するものになる。

20世紀の芸術のベースには、それぞれの作品の表現する世界が、現実に従属するのではなく、現実から自立した「もう一つの現実」であるという認識があると考えていいだろう。

そして、「もう一つの現実」が、精神分析であれば「無意識」として、シュルレアリスムであれば「夢」や「狂気」として、実存主義であれば「本質に先立つ実存」として、表現される。

こうした意味で、20世紀の芸術は、19世紀後半に起こった芸術観の大転換を受けて誕生した新しい世界観を、様々な形で引き継いだものだと考えられる。

(2)20世紀文学の流れ

20世紀になり、「もう一つの現実」は、様々な分野で、異なる形で表現された。まず最初に、そのリアリティをどのように考えたらいいのか見た上で、それらの表現の代表的なものを紹介する。

A. 言語と現実の分離 ー ソシュールの言語学

20世紀の芸術において、現実のモデルを再現するという意識に変わり、絵画や小説、詩の表現が「もう一つの現実」となり、新しい世界観を作り出したことを確認してきた。

それは、ある意味では、言語が現実から分離し、言語だけで自立した世界を構成することでもある。そのことは、言語に関する考察にもはっきりと現れている。

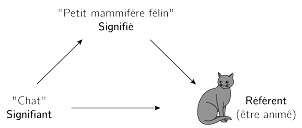

スイスの言語学者フェルディナン・ド・ソシュールは、言語の構成要素として「表現(signifiant)」と「意味(signifié)」という二つの側面を取り上げ、言葉が指し示す現実の対象(=「指示対象(référent)」)とは切り離した。

「猫」という言葉を取り上げて考えてみよう。

その言葉の「表現」は、「ネコ」という音声、あるいは「猫、ねこ」といった文字を指す。「意味」は、音声表現あるいは文字表現が意味する内容を指す。

言葉はそれだけで完結する記号であり、現実に存在する具体的な動物(=「指示対象」)と直接関係するわけではない。

言葉が現実の指示対象と直接関係しないことは、言葉の「表現」と「意味」の結び付きが、他の言葉との関係によって決められることから推定することができる。

例えば、「ネコ」と「イヌ」という言葉の「表現」と「意味」を入れ替え、「ネコ」という音声表現が「犬」を意味し、「イヌ」という音声表現が「猫」を意味するとされても、問題はない。

言語の体系の中で、「表現」と「内容」の関係が変わり、「ネコ」という表現が「犬」を意味するとなれば、「ネコ」が現実の「犬」を指示対象とすることになる。

こうした言語観の中では、現実の世界に存在する「指示対象」は言語に関する考慮の外に置かれる。そこでは、言語は体系として完結したものであり、現実から自立したものと考えられる。

そうした視点から見れば、言語を考察することは、「もう一つの現実」を研究対象としていることになる。

B. 「もう一つの現実」のリアリティ

個々の芸術作品の表現する「もう一つの現実」が既存の現実から自立し、現実と同じリアリティを持つということに関して、具体的な例を通して考えていこう。

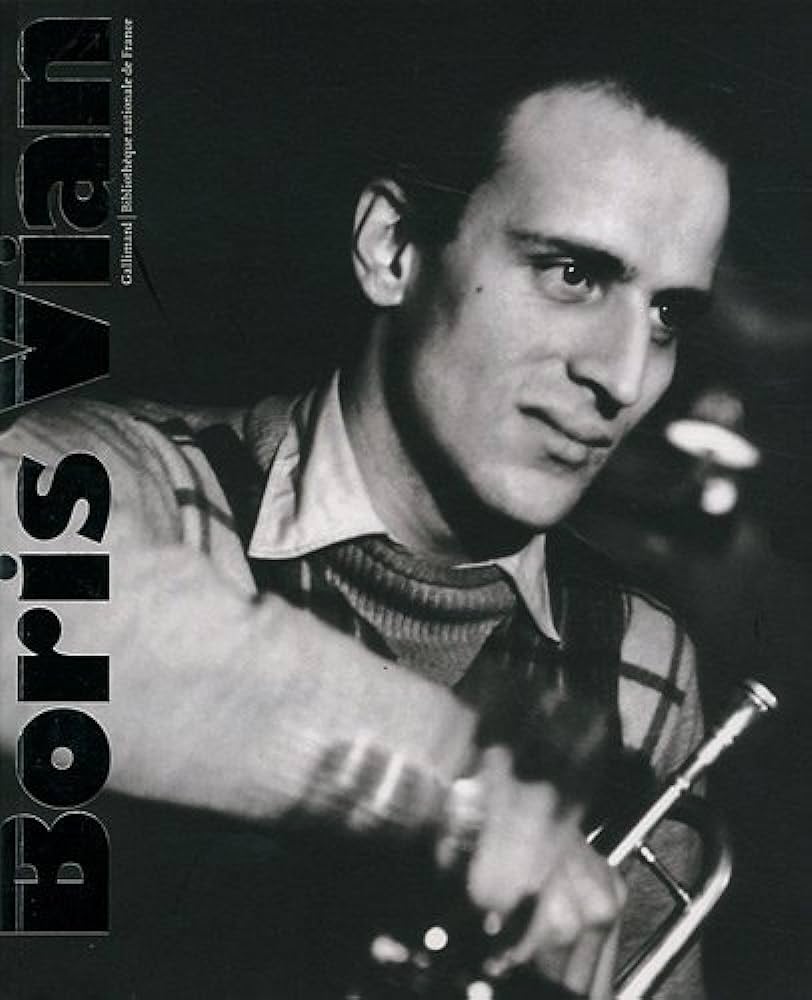

1946年に発表されたボリス・ヴィアンの『日々の泡』の中で、主人公コランは、カクテル・ピアノという不思議な楽器を発明する。そのピアノを弾くと、聴覚の喜びが味覚を楽しませ、奏でられた音楽が美味しいワインとなって滴り落ちる。

また、コランが愛する女性クロエは、結婚後、肺の中に睡蓮が生えるという病気にかかる。

こうした出来事を非現実と見なし、何らかの象徴や隠喩であると解釈してしまうと、それは現実の基準を小説に当てはめることになってしまう。もしそのように考えてしまうと、芸術観の大転換以前の世界観に基づいた解釈と何ら変わらず、『日々の泡』は幻想小説の一種と見なされてしまう可能性もある。

20世紀の芸術観に基づけば、小説が作り出す世界像は「もう一つの現実」であり、カクテル・ピアノも肺の中の睡蓮も、その世界における現実に他ならない。従って、読者は、小説の中に書かれていることをそのまま受け取ることが求められる。例えば、クロエは、風邪をひくのと同じように、肺の中に睡蓮が生える病気に罹ったのだ、と。

ジャン=ソオル・パルトルや彼の著作『レトル・エ・ネオン(文字とネオン)』が、ジャン=ポール・サルトルと『レトル・エ・ネアン(存在と無)』のパロディだといえる。もしそうだとしても、パルトルや『文字とネオン』は、「もう一つの現実」の中では、現実におけるサルトルと同様のリアリティを持つ。

芸術作品はフィクションであるが、そのフィクションには現実と同様のリアリティがある。物が存在し、人には命が通う。

20世紀の芸術観は、そうした前提に基づいている。

C. 「もう一つの現実」を作る

現実のモデルを「再現」する芸術観に基づいて作成された作品では、既存の世界にモデルがあるため、描かれたものが何であるかはすぐにわかる。

現代の私たちの通常の感覚でも、絵がモデルに「似ている」と言うことが、誉め言葉だったりする。

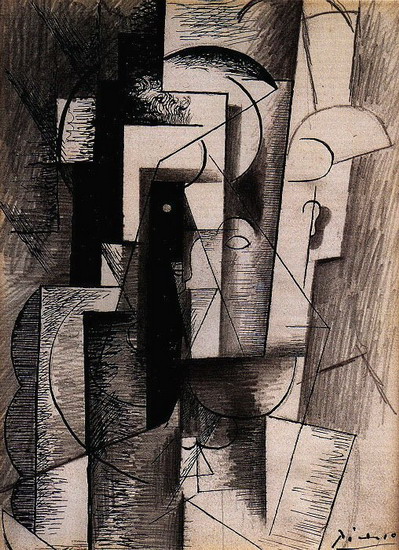

しかし、20世紀初頭から、とりわけ絵画では、アール・ヌーヴォーやキュビスムを思い出すとわかるように、何が描かれているのかわからない作品が生み出されるようになった。

そこで目指されているのは、現実の素材を用いながらも、現実とは違う新しい世界を作り出すこと。

そのために、私たちは、思わず、「わからない。」とか「難しい。」と言ってしまいそうになる。しかし、それはただ、既存の物差しでは測ることができない、というに過ぎない。

アポリネールは、そうした芸術観を十分に理解した上で、再現のように見えながら、実は再現ではなく、フィクションが自立したものである例を、「ミラボー橋」の中で示している。

恋愛が終わり、二人の愛はミラボー橋の下を流れるセーヌ川の水のように流れていく。その悲しみの中で、早く夜に来て欲しいと祈り、その愛に留まり続ける「私」の悲しみを抒情的に綴る。

その基本的な姿勢はロマン主義的だと言えるのだが、新しい要素も取り込まれる。

手と手をつなぎ 見つめ合っていよう

でも 腕で作った

橋の下を 流れていく

永遠に見つめ合う視線に 疲れてしまった水の流れが (「ミラボー橋」)

二人の腕で作った橋は、ミラボー橋を「再現」しているのではなく、現実から自立した「もう一つの現実」の中に架けられた「もう一つのミラボー橋」だといえる。

その下には「永遠の視線に疲れた水」が流れる。

現実のミラボー橋の下を流れるセーヌ川の水は、詩の伝統的なテーマである「時間の消失」を表現し、愛が流れ去っていく象徴となる。

それに対して、手と手をつないで作られた「新しいミラボー橋」の下では、長く続く愛もいつか疲れを覚えるかもしれない。水は「永遠」によって疲れ、流れていく。しかし、「私」は留まり続けるしかない。

こんな風に、「もう一つの現実」は、既存の現実とは異なる姿を示す可能性がある。そこでは、モデルと似ていることは問題にならず、新しい表現として独自の価値を持つ。

D. 「記憶」の世界

ベルクソンの「持続」は、「記憶」が現在時にあるという認識に基づいている。

過去の出来事を思い出す時、私たちは一般に、それらの出来事が過去に属していると思っている。しかし、思い出すことは「今この時」にしかできず、思い出される「記憶」の中の出来事も、実は、思い出として「現在作り出している」ものである。

そうした「記憶」の作用を最大限に活用したのが、マルセル・プルーストだった。彼の『失われた時を求めて』は、全7巻に及ぶ大河小説だが、その中心となるのは無意識的に思い出される過去の記憶。

その無意志的な記憶の力を示すものとして、紅茶に浸したマドレーヌが子供時代の様々な出来事を次々と思い出させるエピソードはよく知られている。

『失われた時を求めて』の中で語られる膨大な「記憶」の世界は、プルーストが言葉によって構築した「もう一つの現実」に他ならない。

E. 「精神」の冒険

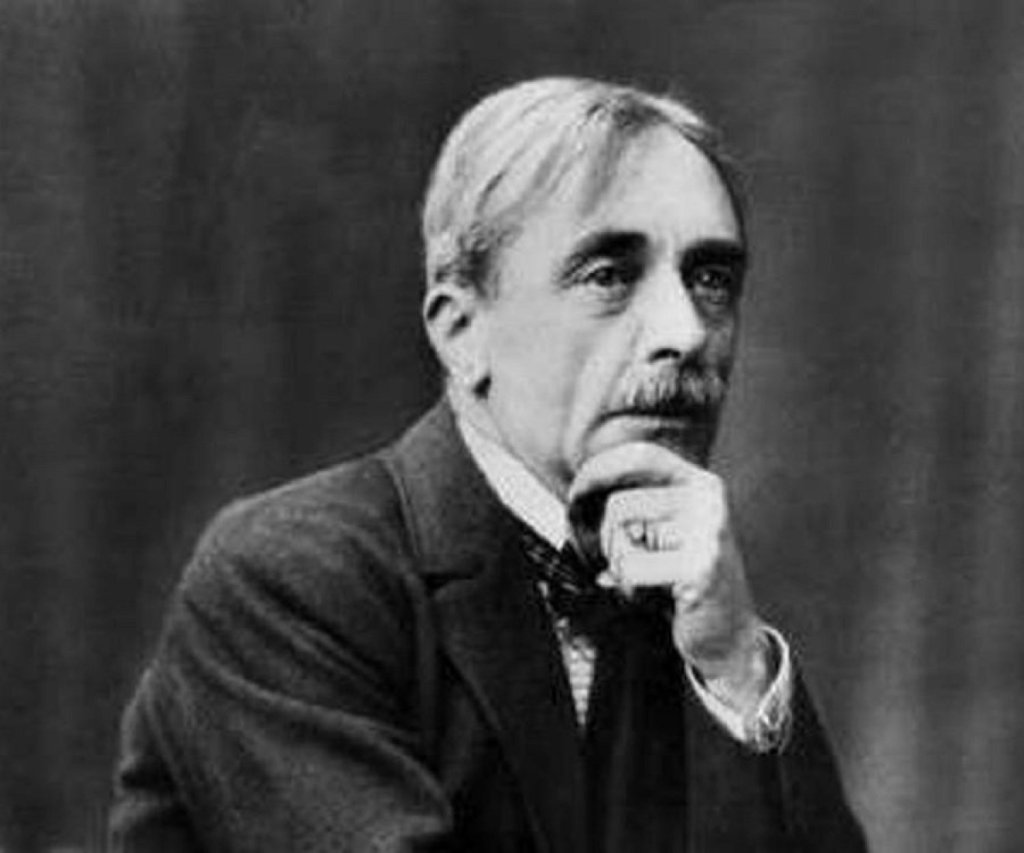

マラルメの弟子であるポール・ヴァレリーは、とりわけ「精神」の運動に焦点を当て、レオナルド・ダ・ビンチなど実在の人物、テスト氏といった虚構の人物、意識が目覚めようとする際の精神の動きを描いた詩『若きパルク』などを通して、「精神」が働く「方法」の解明を目指した。

ヴァレリーの目標は、精神が芸術作品を制作する際に働く複雑な動きから、数学的な厳密さを持つ「方法」を導き出すこと。その作業を通して、絵画や建築、音楽やダンスなどを考察すると同時に、「ポエジーの制作学」そのものをテーマとした詩作品を作り出した。

堀辰雄の訳「風立ちぬ、いざ生きめやも」で知られる詩「海辺の墓地」は、ヴァレリーの詩的創造を代表する作品。

そこでは、地中海沿岸に実在する墓地から眺められる海を前にして、夢想に似た思考が繰り広げられる。その精神の創作活動を描く詩句が、「もう一つの現実」を織り上げている。

F. 無意識の世界

「無意識」という言葉は、フロイトの精神分析によって広く人々の知られるようになったために、性的な側面を強調することがよくある。

しかし、最も基本的なことは、意識と対比されるということ。意識が現実感覚を統合するのに対して、無意識はその奥で働き、通常の現実感覚とは異なるシステムを作動させる。そのために、無意識の世界は夢や狂気と関係付けられる。

シュルレアリスムの絵画では、現実感覚が歪んだり、現実とはかけ離れた世界が描かれる。それらは現実世界に従属すると見なされるのではなく、現実の原理を表現すると考えられることもある。

アンドレ・ブルトンは『シュルレアリスム宣言』の中で、「理性による監視を排除し、美的・道徳的なすべての先入見から離れる」ことを主張した。

それは、意識化された既存の世界の様相を「再現」するのではなく、無意識の世界を表現することで、「もう一つの現実」を作りだすことでもある。

G. 実存主義

「存在(実存)は本質に先立つ。」

これはサルトルが実存主義を定義した有名な言葉。ここには二つの世界像が取り上げられている。

一つは「本質」、もう一つは「存在(実存)」。

サルトルは「本質」について、ペーパーナイフを例に説明する。

ペーパーナイフの制作者は、用途や目的を考え、それに相応しい形を持ったナイフを作る。つまり、物はただ単に存在するのではなく、必ず一定の志向性がある。ペーパーナイフであれば、本のページを切るという目的があり、それがペーパーナイフの「本質」である。

他方、「存在(実存)」については、乳幼児を取り上げる。

生まれたばかりの乳児はただそこに「存在」する。予め何らかの目的があり、その実現のために存在しているわけではない。その後、幼児が成長する中で、一人一人が自由な意志で選択し、自分の生の方向性を作り出す。

実存主義とは、ペーナーナイフではなく、乳幼児に価値を置く思想。最初に「存在(実存)」があり、次に「本質」が生まれるつまり、「存在(実存)が本質に先立つ」。

このように考えると、サルトルが「本質」とするのは、すでに方向性が定まっているものであり、既存の世界に基づいている。

それに対して、「存在(実存)」はまだ何も形が定まっていず、未知の状態にある。その状態は、「本質」に対する「もう一つの現実」だと考えることができる。

アルベール・カミュの『異邦人』は、ムルソーが体現する「実存」と、裁判に象徴される「本質」の世界との対比に基づいて構成されている。

裁判では、ムルソーがアラブ人を殺した動機が問題になり、「なぜ?」という裁判官の疑問に対して、ムルソーはしばしば、「なぜかわからない」と応える。そうした側面は、第一部では、恋人マリーに愛しているかと問いかけられ、「わからない」としか答えない様子によっても示されている。

検察や弁護士だけではなく、マリーも、全てをある一定の論理に従って整理しようとする。それは「本質」の世界の論理。

それに対して、ムルソーは無反応であり、不可解な生の出来事を一つの物語として組み立て直して語ろうとはしない。

そうしたムルソーの世界は、既存の世界観に対する「もう一つの現実」に他ならない。

H. エクリチュール(書くこと)

言語の世界が現実世界に対して「もう一つの世界」を構成するという考えは、20世紀後半には「テクスト」や「エクリチュール(書くこと)」という言葉で代表される思想へと展開した。

「テクスト」という言葉の語源には「編む」という意味が含まれ、その結果、「テクスト」は編み上げられる「織物」を連想させる。

その織物の糸となるのが、「エクリチュール」、つまり、書くこと。

文字を書いて、作品(テクスト)にする、というごく当たり前のことのように思われる。

しかし、ソシュール以降、言語は現実の指示対象を指し示さないと考えられるようになると、「テクスト」が私たちに対して何らかの意味を持つ際には、私たちが「テクスト」によって規定されるということも起こりうる。

ロラン・バルトは、「エクリチュール」が私たちの言語活動を支配し、私たちの思考や行動さえも規定すると主張した。

バルトによれば、「エクリチュール」とは「社会的に規定された言葉の使い方」であり、人間はそれぞれの状況において、意識するしないにかかわらず、「エクリチュール」に相応しい言葉の使い方をする。

それだけではなく、服装や生活習慣、ものの考え方、人生観なども、「エクリチュール」によって規定される。

バルトの文学論としてよく知られた「作者の死」という考えも、そこから来ている。「私」という主体が書くのではなく、「エクリチュール」が主体となる。そのように考えた時、作者という主体は消え去ることになる。

ジャック・デリダになると、「エクリチュール」の生成する「意味の先送り」が、「現前性の否定」とか「脱構築(デコンストラクション)」という用語を使って問題にされる。

西洋においては、古代ギリシアの時代から、言葉の伝える内容は、言葉が発せされる以前からすでに存在し、言葉は既存の内容を伝える道具であると見なされてきた。

そうした考え方は現在でもごく普通に受け入れられ、コミュニケーションとは、私の考えを相手に伝えることであり、言葉はその内容を運ぶ道具だと考えられている。

しかし、ソシュールの言語論に従い、言葉に「指示対象」がないとなると、言葉の伝える意味がそこにすでに存在する(=「現前する」)とは言えなくなる。

その一方で、言葉の機能は、何らかのことを意味することにある。「ネコが日向で寝ている。」という言葉を聞けば、それに対応した意味が生じる。

しかし、この意味は、ネコが寝ているという現実(1)を指示しているわけではなく、言語の体系の中で生成する意味(2)である。従って、(1)の現実と(2)の意味の間にはズレ=「差異」がある。

このように考える時、デリダの用語に従えば、エクリチュールは」は、(1)で示される「始源」の「痕跡」にすぎないことになる。

そして、「脱構築(デコンストラクション)」とは、言葉が既存の現実を「現前」させるという思い込みを「破壊(デストラクション)」し、新しい意味を「構築(コンストラクション)」することだといえる。

こうした視点に立つと、デリダの思想も、言葉や芸術作品が現実を再現することを止め、「もう一つの現実」という自立した世界を作り出す方向に向かった20世紀の芸術観、世界観の流れの中にあることがわかってくる。

19世紀後半から20世紀前半のフランスは、1870年の普仏戦争から始まり、第一次世界大戦、第二次世界大戦まで、ドイツとの戦争の時代だった。

第二次世界大戦の後からは、経済的な発展が人々の生活様式を変え、1968年の五月革命に代表されるような自由を強く主張する社会へと進んでいった。

そうした中で、社会の状況を素材にした文学作品も数多く生み出されたことは当然のことであり、それらを抜きにしては、20世紀のフランス文学を語ることはできないという考えもあるだろう。

しかし、ここでは、文学的な革新に焦点を絞り、19世紀後半の芸術観・世界観の変革に続いた流れが、20世紀においてどのような形を取ったのかを、「もう一つの現実」をキーワードとして辿ってきた。

そうすることで、20世紀の文学や思想、芸術観や世界観を貫く通奏低音を聞くことができると考えたからである。