マルセル・プルーストが生まれたのは1871年。同じ年にはポール・ヴァレリーも生まれ、その少し前、1868年にはポール・クローデルが、1869年にはアンドレ・ジッドが生まれている。

彼らは20世紀前半を代表する文学者だが、青春時代を過ごしたのは19世紀後半であり、ボードレール、フロベール、ランボー、マラルメたちが探究した新しい文学・芸術観の影響の下で最初の活動を始めたことを忘れてはならない。

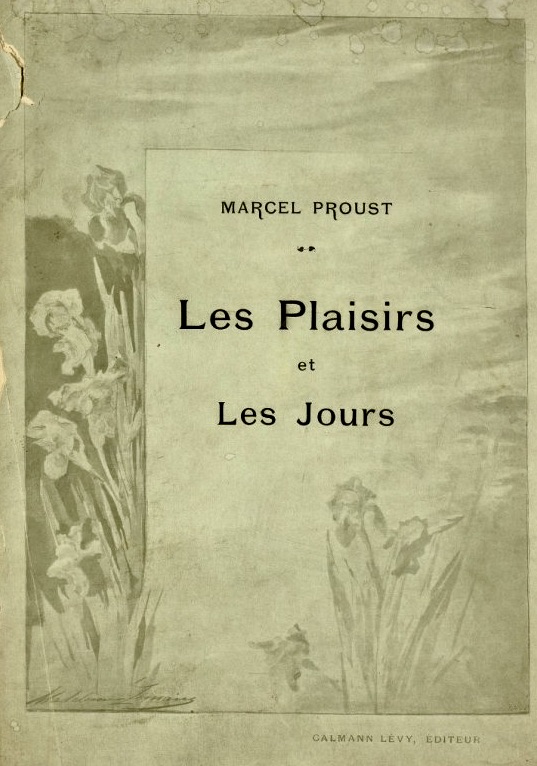

また、プルーストの最初の著作である『楽しみと日々』が出版されるのは1896年には、アンリ・ベルクソンの『物質と記憶』も出版されている。そのことも、時間と記憶を中心的な支柱とする『失われた時を求めて』が、19世紀後半から始まった世界観の変革と対応していることの証だといえる。

こうしたことからもわかるように、マルセル・プルーストは、前の世代の芸術家、文学者、哲学者からの遺産を引き継いだのだった。そして、その影響は『失われた時を求めて』の様々な側面に現れている。全体を貫く明確な出来事が明確ではない長大な小説、マドレーヌの挿話に代表される記憶の働き、異常なほどの長さの文と隠喩の問題、美術と音楽を中心にした芸術論、恋愛と同性愛のテーマ、サロンを中心にした社交界の虚栄とペシミズム、など。

ここではまずプルーストの生涯を簡単にたどり、その後、『失われた時を求めて』の最も大きな枠組みについて考えてみよう。

(1)ディレッタントな作家人生

マルセル・プルーストの父親は、パリから西北100キロほどの所にあるイリエという町の敬虔なカトリックで豊かな商人の家に生まれ、パリ大学医学部の教授など医学界の重鎮となった人物。母親はパリに住む大ブルジョワジーのユダヤ人家族の娘。二人の間には、マルセルよりも二歳年下の息子がいた。

マルセルは生まれつき体が弱かったが、その理由は、彼の生まれた1871年頃、フランスは普仏戦争やパリ・コミューンで社会が混乱しており、母親が十分に栄養を取れなかったからではないかと、マルセルは考えていたらしい。

1881年の春、ブローニュの森で散歩した後、気管支喘息の発作に襲われ、生死の境をさまよった。そして、この病気が一生続くことになる。

リセの上級生になった16-17歳の頃には社交界に出入りし、異性にも同性にも興味を持つようになる。それと同時に、友人たちと同人誌を創刊するなど、作家の萌芽となる執筆も始める。そして、その活動は、1890年にパリ大学法学部と自由政治学院に入学してからも続いた。

1895年、24歳で文学士の試験に合格し、その後、パリにある図書館の無給の司書の職を得る。しかし、すぐに休暇を取得するなどして、実質的には正規の職に就くことはなかった。

その一方で、社交界での交友関係を発展させ、ディレッタントな生活を送りながら、短篇小説や評論、書評などを執筆した。

1896年、そうした創作活動の成果をまとめ、『楽しみと日々』という題名の著作を出版した。

1898年、スパイ容疑で逮捕されたユダヤ人のアルフレド・ドレフュス大尉に無罪判決が下され、それを受けて、エミール・ゾラが『私は告発する』と題する公開状を新聞に発表、軍の不正を糾弾した。ドレフュス事件をめぐって世論が二分する中で、プルーストは熱心なドレフュス支持派として活動し、反ドレフュス派の父親と対立することもあった。

同じ1898年年の10月、最初のオランダ旅行ででレンブラント展に立ち会う。翌年になると、イギリスの美術評論家ジョン・ラスキンの著作を熱心に読み、その導きでフランスの各地の教会を訪れ始める。

さらに、1902年のオランダ旅行ではフェルメールの「デルフトの眺望」に感激、ラスキンの著作をフランス語に翻訳するなど、絵画や建築に関する造詣を深めていった。

1908年、37歳の頃から、19世紀を代表する批評家だったサント・ブーヴに反対し、ボードレール、ネルヴァル、フロベール、バルザックを中心にした文学のあり方を提示する断章を書き始める。その中でプルーストは、作者の人生を通して作品を理解しようとしたサント・ブーヴの方法に対し、作品そのものに直接アプローチすることを主張したのだった。

その一方で、「名をめぐる夢想」と題された小説の断片も書き継ぎ、夜中の回想を枠組みとして、母親との会話という形式の中で評論を展開するといった、小説と批評を統合した作品を構想していった。小説の中に批評原理を含むというその形式は、『失われた時を求めて』の第一歩になったと考えられている。

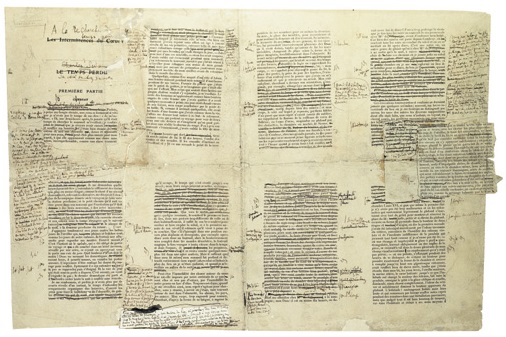

実際、その頃からプルーストはオスマン大通りの部屋にトルクを張り詰め、外界の音を遮断し、昼は眠り、夜に執筆するという生活を送った。そして、1912年には、「失われた時」や「見出された時」という題名や、「心の間歇」という総題を考えるところまで原稿を書き継ぎ、出版社とコンタクトするところまで達した。

しかし、ガリマール社を含め、複数の出版社から出版を拒否された。

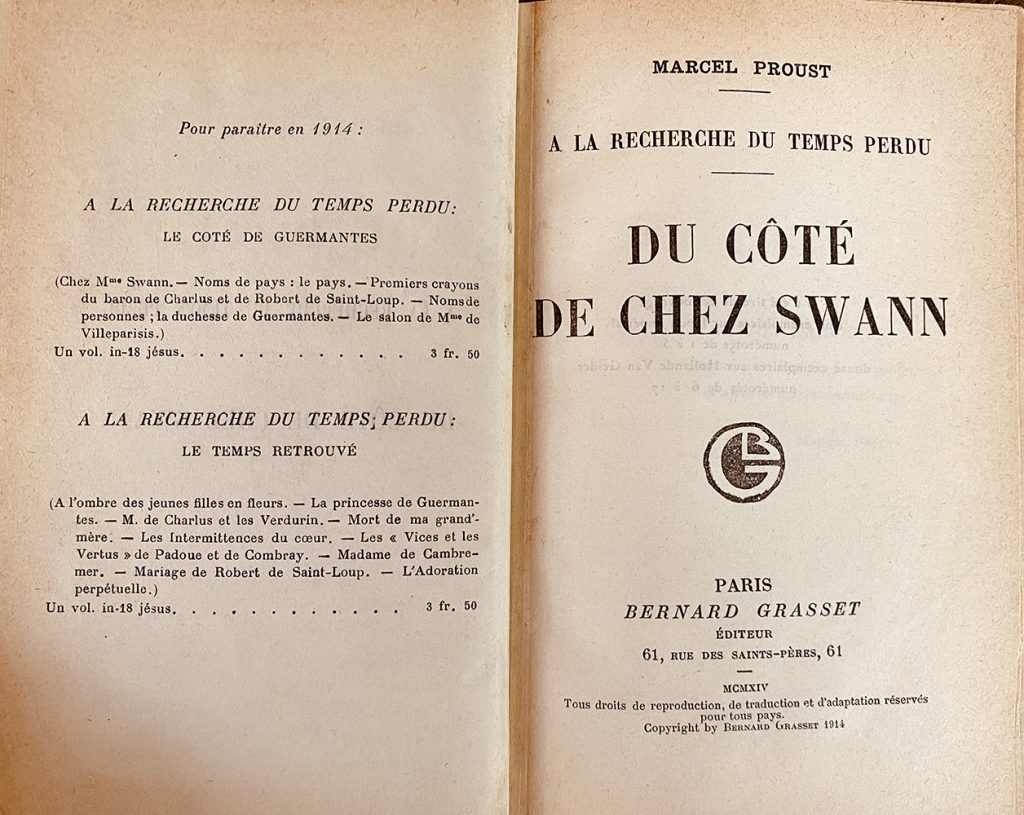

1913年、グラッセ社がプルーストの自費という契約で出版を引き受け、『失われた時を求めて』の第1編『スワン家のほうへ』が刊行される。

その時点で、第2編『ゲルマントのほう』の出版が1914年に予定され、第3編『見出された時』も含め、『失われた時を求めて』は全3巻で完結することが想定されていた。

しかし、1914年に第一次世界大戦が勃発し、出版が中断される。

それと時を同じくして、プルーストにとって重大な個人的な事件が起こり、彼はすでにほぼ書き終えていたと思われる原稿に大幅な手直しを加えることになる。

プルーストは、以前に運転手として雇ったことのあるアルフレッド・アゴスチネリという青年を、1913年から秘書として雇い、彼に同性愛的な感情を抱いていたのではないかと思われる。アゴスチネリは主人のそうした感情を利用し、かなりの額の金銭をせしめた上でニースに逃走したのだが、1914年5月にパイロット訓練飛行中に事故で死んでしまう。その知らせにショックを受けたプルーストは深く悲しみ、仕事も手につかなくなったほどだった。

そして、この出来事が『失われた時を求めて』に大きな及ぼした。というのも、プルーストはそれまでに書かれていた原稿に大幅な加筆を施し、アゴスチネリをモデルとして、語り手の恋人アルベルティーヌ像を作り上げていったからである。

その加筆作業は1918年頃にはある程度終わっていたらしいのだが、プルーストは書き終えた原稿にさらに加筆・訂正をし、印刷されたゲラ刷りにも手を加えることを常としたため、第2編から最終巻の第7編までの出版には時間がかかった。

その結果、彼の生前には、第2編『花咲く乙女たちのかげに』(1919)、第3編『ゲルマントのほう』(1920-1921)、第4編『ソドムとゴモラ』(1921-1922)までしか出版に至ることができなかった。

マルセル・プルーストは、1922年9月に大きな喘息の発作に襲われ、10月に気管支炎を起こし、11月には肺炎を併殺し、11月18日に死を迎える。享年51歳。

彼の死後、第5編『囚われの女』(1923)、第6編『消え去ったアルベルティーヌ』(1925)、第7編『見出された時』(1927)は、弟のロベール・プルーストや批評家のジャック・リヴィエールたちの手で出版されることになる。

(2)『失われた時を求めて』の枠組み

登場人物が200人を超え、ギネスブックに世界最長の小説として認定されている『失われた時を求めて』は、その長さからだけでも全体像を捉えることが容易でない。しかし、あらすじがはっきりとしないことには、より本質的な理由がある。

A. 「何でもないものについての本(le livre sur rien)」

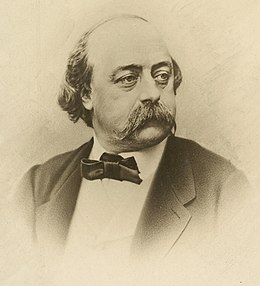

一貫した物語、あるいは小説全体を通して流れる大きな出来事がないことは、ギュスターブ・フロベールの『ボヴァリー夫人』以来の小説技法と考えてもいいかもしれない。

ボヴァリー夫人はロマン主義的な夢から醒めず、夫以外の二人の男に恋をし、最後は自殺をする。あらすじだけ追えばただそれだけの平凡な物語であり、フロベールは「何でもないものについての本(le livre sur rien)」と述べたことがある。

『失われた時を求めて』の語り手である「私」も、ユダヤ人の裕福なサロンや貴族的でスノッブな社交界に出入りし、音楽や絵画に触れ、恋愛も体験するが、しかし、何か特別な出来事があり、小説全体がその展開を物語るということはない。

プルーストが生きた19世紀後半から20世紀前半のベル・エポックから第1次世界大戦終了までの社会、とりわけ上流階級の様子を描き出すという点では、バルザックの『人間喜劇』と対応する試みを思わせる。しかし、バルザックの小説とは違い、はっきりしたあらすじはない。

逆に言えば、一般的な小説のように、あらすじを追いかけて『失われた時を求めて』を読もうとしても意味がない。

例えば、恋愛物語として読めば、裕福なユダヤ人シャルル・スワンと高級娼婦オデットの恋の顛末が語られるし、「私」はスワン家の娘であるジルベルトに恋をし、ゲルマント公爵夫人に憧れを抱き、アルベルティーヌへの恋に苦しむといった物語もある。アルベルティーヌとの葛藤は、『囚われの女』と『消え去ったアルベルティーヌ』の中心的な話題になってもいる。

しかし、もしそうした物語だけを知るためだけなら、ダイジェスト版やマンガ版を読むだけで十分だといえる。プルーストの長く入り組んだ文章を、時間をかけてたどる必要などない。

その意味で、『失われた時を求めて』は、『ボヴァリー夫人』と同様に、「何もないものについての本」と言ってもいいだろう。

B. 小説家の誕生

もし7巻から構成される長大な小説の枠組みがあるとしたら、それは、語り手の「私」が『失われた時を求めて』を書き始めるまでの話、あるいは「私」が今書きつつある小説についての小説ということになる。

そのことは、『見出された時』の最後、長い療養生活を経た「私」が、過去の出来事を「時間」の中に置くことで「作品」を完成する、といった思いを抱く場面が置かれていることからも明らかになる。

その執筆の思いに「私」を促したのは、サン=ルー嬢だった。

彼女は、スワン夫妻の娘であるジルベルトとゲルマント公爵夫妻の甥ロベール・ド・サン=ルーとの間に生まれた女性。つまり、「スワンの方」と「ゲルマントの方」を統合した存在。そのことが、『失われた時を求めて』全体の骨組みを浮かび上がらせる。

「私」の思い出の地コンブレーには、二つの散歩道があった。

コンブレーのまわりには二つの「方」があったが、それらは正反対に向かうので、どちらに行く時も、他方へ行くのと同じ門から出ることはなかった。その一つは、メゼグリーズ=ラ=ヴィヌーズに向かうもので、そちらに行くにはスワンさんの所有地の前を通るため、「スワン家の方」とも呼ばれていた。もう一つは「ゲルマントの方」だった。(『スワン家の方へ』)

スワンは裕福なユダヤ人で、ゲルマント家は何世紀も前からその地に住む由緒のある貴族の家。成長した「私」はその二つの社会に入り込むことになるのだが、その二つの空間は正反対の道によって対立するものとして提示された。

しかし、『見出された時』に至り、その二つの「方」が、スワン側のジルベルトとゲルマント側のサン=ルーの結婚という形で統合される。サン=ルー嬢はその象徴に他ならない。

そして、対立するものの調和の達成に促され、「私」は作品の執筆を決意する。

『スワン家の方へ』から『見出された時』に至る巨大でひどく複雑な建造物に、もし基本となる構造があるとしたら、語り手である「私」が対立するものの統合を悟り、作品を書き始めるまでの過程だといえる。

『失われた時を求めて』はなんらかの物語を語る小説ではなく、それ自体について語る作品であり、「私」という作家の誕生にいたる過程が描かれている。

そして、そのことは、読者に関しても当てはまるのだと、語り手である「私」は主張する。

本を読むとき、一人一人の読者は自分自身の読者なのだ。作品は作家が読者に提示する光学器械の一種であり、読者はそれがなければ見えなかった自分自身の内部を、はっきりと識別できるようになる。(『見出された時』)

この考えに従えば、『失われた時を求めて』はプルーストが私たち読者に差し出した光学器械であり、私たちはそれを読むことで、その小説に導かれて私たち自身の内部を覗き込むことになる。

別の言葉で言えば、私たち読者一人一人が、『失われた時を求めて』の語り手となり、私たちが普段は見ない、あるいは気付かない、意識の深部を探索していくことになる。

『失われた時を求めて』は、読者に対して、あらすじを探すのではなく、目の前に連なる文をたどりながら、あたかもその文を自分が書いたかのように思い込み、自らの内部へと目を向けることを促す小説であることを望んでいる。そんな風に考えてもいいだろう。