「記憶」とは、過去の体験が保存され、その経験が後になって思い出される現象だと定義される。

では、思い出された「記憶内容」は、過去に属するのだろうか? それとも現在に属するのだろうか?

その問いに対して、マルセル・プルーストであれば、何のためらいもなく、「現在に属する」と答えるに違いない。

確かに、思い出される出来事は、すでに過ぎ去ってしまった過去に属する。過去の出来事は、現在においてすでに存在しないし、誰も過去に遡り、何かを変えることはできない。

その一方で、思い出すという行為を行う時点は現在であり、記憶内容は”現在の意識の中”で想起される。つまり、思い出す限りにおいて、その内容は「現在の出来事」だという見方もできる。

そのように考えると、私たちの生きる現在という時間帯には、五感が知覚する現象世界だけではなく、記憶が呼び起こす様々な出来事も含まれていることになる。

そして、それらの出来事は、たとえ過去に起こった事実だとしても、思い出される時点では実在するものではなく、夢の中での出来事や、想像力が作り出す空想世界と同じものだといえる。

時計によって計測される「時間」は一定の速度で前に進むが、しかし、私たちの意識は過去へと戻ることもあれば、未来へと飛ぶこともある。しかも、思い出や予測は、時間の前後関係とは関係なく出現する。その全体が、私たちの生きる現実の時間に他ならない。

マルセル・プルーストは、そうした「生きた時間」を、『失われた時を求めて』という大建造物として提示したのだった。

(1)コレスポンダンス的世界像と隠喩的な文

私たちが何かを思い出す時、多くの場合、何かきっかけがある。

例えば、たまたまエッフェル塔の写真を目にする。その瞬間、かつてパリに旅行し、実際にエッフェル塔を見た時の感覚が蘇り、旅の様々な思い出が心の中に浮かび上げる。

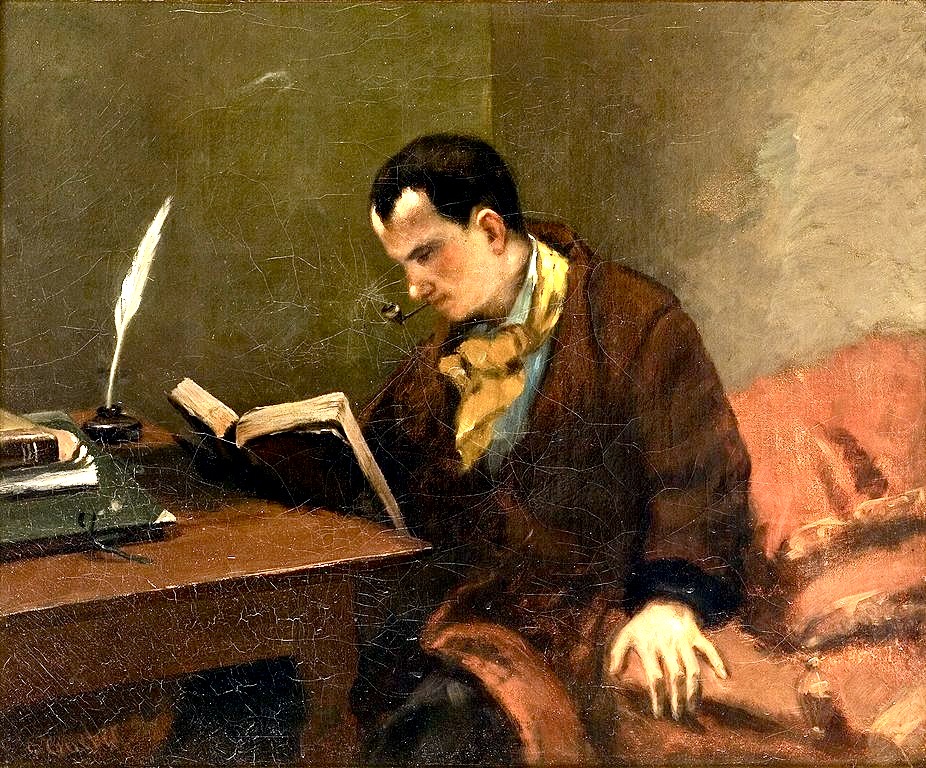

誰にでもあるそんな経験を文学のテーマとして考えてみると、シャルル・ボードレールが歌ったコレスポンダンス(対応)の世界だと気付くだろう。

ある写真がきっかけとなり、今はもう存在しない過去の体験を呼び起こす。その時、写真(知覚)と思い出(記憶)がこだまのように響き合う。

長いこだまが遠くで溶け合うように、

夜のように、光のように、広大な

暗く深い統一体(unité)の中で、

香りと色と音が応え合う。(シャルル・ボードレール「コレスポンダンス」)

ボードレールの言う「統一体」とは、知覚と記憶、想像、夢などが一つになった全体であり、それこそが私たちの生きる「今」だと考えられる。

その「統一体」を、マルセル・プルーストは、『失われた時を求めて』という巨大な建造物として表現したと考えることもできるだろう。

一方にはあるのは、19世紀後半から20世紀前半のスノッブな世界。そこで知覚される時間は、直線的で不可逆的に進み、破壊作用を及ぼす。

その反対に、語り手である「私」の記憶を通して再生される「失われた時」は、直線的な時間の流れを無視し、断続的に出現する。

その二つの世界は決して無関係ではなく、知覚が記憶のきっかけとなり、記憶が知覚に働きかける。それらの間には、こだまのような響きが聞こえる。

そうしたコレスポンダンス的世界観は、『失われた時を求めて』全体を貫いているのだが、同時に、その大伽藍を形作る最も基礎的な素材である文章にも反映している。

しばしばプルーストの文は隠喩的で言われる。隠喩とは、ある物や事態と別の物や事態が響き合い、一方が他方が呼び起こす作用に基づいている。

知覚と記憶の関係で言えば、知覚されたある物が記憶を発動させ、過去の出来事の映像を現在の意識によって描き出す。そうした中で、直線的な時間の流れは、記憶が断続的に出現することで何度も断ち切られるが、そのおかげで重層性を獲得する。

その思考を文章のあり方に適用すると、次のように考えられる。

文章は、時間の流れにそって単語が連結し、必然的に直進的な進み方をする。プルーストの文も、否応なくその流れに従わざるをえない。

しかし、プルーストは、様々な組み立てをすることによって、断続的な印象を与える文の流れを作り出す。普通では考えられないほどの長さを持つ文章が時に構成されるのは、そのためである。

『失われた時を求めて』を読むとは、そうした隠喩的な文をたどることなのだ。

あらすじを追い、登場人物たちの性格を云々し、彼らの行動の心理を分析することなどは、『失われた時を求めて』という大伽藍を観賞する際の、二義的な楽しみにすぎない。

世界で最も長い小説とギネスブックに登録された作品の全巻を読み通すことよりも、例えば、冒頭の一節を構成する文を読み解くことが、プルースト的世界に接近するための最適の方法だといっても過言ではないだろう。

(2)冒頭の一節 — 文の生み出す「統一体」

『失われた時を求めて』という大伽藍の入り口には、語り手が子ども時代の思い出を一人称で描いた場面が置かれている。

「私」はベッドに横たわり、いつの間にか眠りこんでしまう。その後少ししてふと目を覚まし、うつらうつらしている。そうした半醒半睡の状態で、少し覚醒している状態が強い時には、時間感覚が戻り、あたりが真っ暗だと知覚することもある。その一方で、睡眠状態に近い時には、現実とは無関係な思いが断続的に思い浮かぶ。

その二つの状態が交差する様子を、語り手は入り組んだ文章によって綴っていく。現実の知覚と、そこから触発される内的な思いの違いを意識しながら、第一段落を読んでみよう。

長い間ずっと、私は、早い時間に床につくのが常だった。ロウソクが消えるとすぐに目が閉じ、「今眠ろうとしている」と思う時間さえない時もあった。30分くらいしてから、今眠ろうとしているのだという考えが、私を目覚めさせた。手に持っていると思い込んでいる本を置き、ロウソクを消そうと思ったりした。眠りながら、先ほどまで読んでいたことを考え続けていたのだっだ。そんな時に色々と考えることは、少し独特だった。私自身が、本の内容、例えば、一つの教会、一曲の四重奏曲、フランソワ1世とカール5世の対立になったかのように思われた。そうした思いは、目が覚めてからも数秒間続いた。それが私の理性にショックを与えることはなかったが、しかし、目の上でうろこのような重しになり、ロウソクの火がもうついていないことを、目が認識するのを妨げた。次に、その考えが私にとって理解不可能になり始めたのだが、それはちょうど、生まれ変わった後、前生の様々な考えが理解不可能になるのと同じことだった。本の主題が私から離れ、私がそれに熱中するもしないも自由だった。そして、視力を取り戻すとすぐに、自分の回りに闇が広がっていることに驚いた。その闇は穏やかで目に優しいものだったが、しかし、精神にとってはたぶんそれ以上のものだった。というのも、それは精神にとって、原因もなく、理解ができないもの、本当に真っ暗なもののように見えたのだった。今何時だろうと自問した。汽車の汽笛が聞こえたのだが、その音は、少し離れたところから、森の中の一羽の鳥の鳴き声のように聞こえ、距離がひらいていくにつれ、荒野の広がりを感じさせた。その中を、旅人が、次の駅へと急いで向かっていくのだ。今たどっている小道は、旅人の記憶の中に刻み込まれることになるだろう。それほど、興奮していたのだ。新しい場所に。いつもとは違う行動に。少し前にした会話に。見知らぬ街灯の下での別れの挨拶に。その挨拶は夜の静けさの中でまだ彼についてきている。そして、もうじき故郷に戻る時に感じるはずの穏やかな気持ちに。(『スワン家の方へ』)

語り手は、ベッドの上でうつらうつらしている子ども時代の「私」の外的な状況と、心の中に浮かぶ内的な思いを、交差させて語っている。

客観的な状況だけをたどると、次のようになる。

早い時間にベッドに入り、本を読んでいる間に眠くなってくる。そこでロウソクを消し、いつの間にか眠ってしまう。その後、「30分くらいしてから」目を覚ます。その時には、頭の中ではまだ本を読んでいるつもりで、その内容が残っている。その状況が「数秒」続く。その後、目を開け、辺りが真っ暗なことに気付き、「今何時だろう」と時間を意識する。その時、汽車の汽笛が聞こえる。

これらの出来事が時間の経過に従って起こっていることは、あえて30分や数秒といった時間が示されることで明確に示されている。

ところが、こうした直線的に進む時間の流れは、内的な思いによって断続的に中断される。

A) 目が覚めた瞬間には、頭の中で考え続けていた本の内容が思い浮かぶ。その内容は、教会のことだったり、音楽の曲のことだったり、歴史上の出来事だったりした。

B) うとうとが続き、まだはっきりと目が覚めない時には、その本の内容がなにかわからなくなったりすることもある。語り手はそうした状態について、死んだ後で生まれ変わった時、生前のことがわからなくなるようなものだ、といった解説を加える。

C) 汽車の汽笛が聞こえ、その音徐々に遠ざかっていくのが耳に入る。その時、「私」の思いは汽車に乗る旅人へと向かう。そして、その旅が、旅人の「記憶」に刻まれることになるだろうという予測が付け加えられる。さらに、記憶される理由が旅人が興奮によるものだと明かされ、その興奮が何によるものなのかが次々に提示される。

このように分析してみると、直線的に進む時間が断続的に中断され、そこに内的な思いが顔を覗かせる状態が捉えられていることがわかる。この一節は、すでにこれだけで、さまざまなこだまを響かせる隠喩的な文が形作る「統一体」となっているのだ。

少し視点をずらして、フランス文学の流れの中にプルーストの文を位置づけると、ボードレールの「コレスポンダンス」から始まり、ステファン・マラルメの詩学を経由した系譜を考えることができる。

マラルメは、次のように言う。

私が「花!」と言う。すると、私の声が輪郭を遠ざける忘却の外に、これまで知られていた萼(がく)とは別の何かが、音楽的に立ち上がる。観念そのものであり、甘美な、そして、あらゆる花束に不在の花だ。(「詩の危機」)

「花」という言葉は、一般的には、私たちが目にし、手に触れる実体を持つ花を指し示すと考えられる。その意味で、知覚されるものであり、時計によって測られる時間の流れる物理的世界に存在する。

それに対してマラルメは「花」という言葉を発しながら、実体としての花を忘れたところに、それまで知られていたのとは異なる「不在の花」が立ち上げると言う。つまり、「花」という言葉がきっかけとなり、「不在の花」が喚起される。

その関係は、プルーストの世界では、時間と記憶の関係と対応すると考えてもいいだろう。

そして、その関係は、隠喩的な働きを持つ文によって暗示される。

時間が直線的に流れる不可逆的な世界と記憶が喚起する内的な世界。その二つの世界が対応(コレスポンダンス)し、「花」が「不在の花」の数々を呼び起こす。そしてそこに多数のこだまが響き合う「統一体」が形作られる。

「長い間ずっと、私は、早い時間に床につくのが常だった。」で始まる一節は、そうした統一体の一つの結晶だと見なすことができる。

だからこそ、それを構成する文の隠喩的な働きを理解することが、その後に続く長大な小説を読む上で、重要な役割を果たすのだといえる。

『失われた時を求めて』を読む楽しみは、物語のあらすじをたどり、登場人物たちの性格や心理を探ることではなく、語り手である「私」の綴る文が生み出す時間と記憶が交差する「生」を感じることことにある。

だからこそ、前に前にと読み進める必要はない。そんなことをしたら、時間に流されてしまう。

そうではなく、「私」と時間を共有する。それが『失われた時を求めて』を読む時に求められる姿勢なのだ。

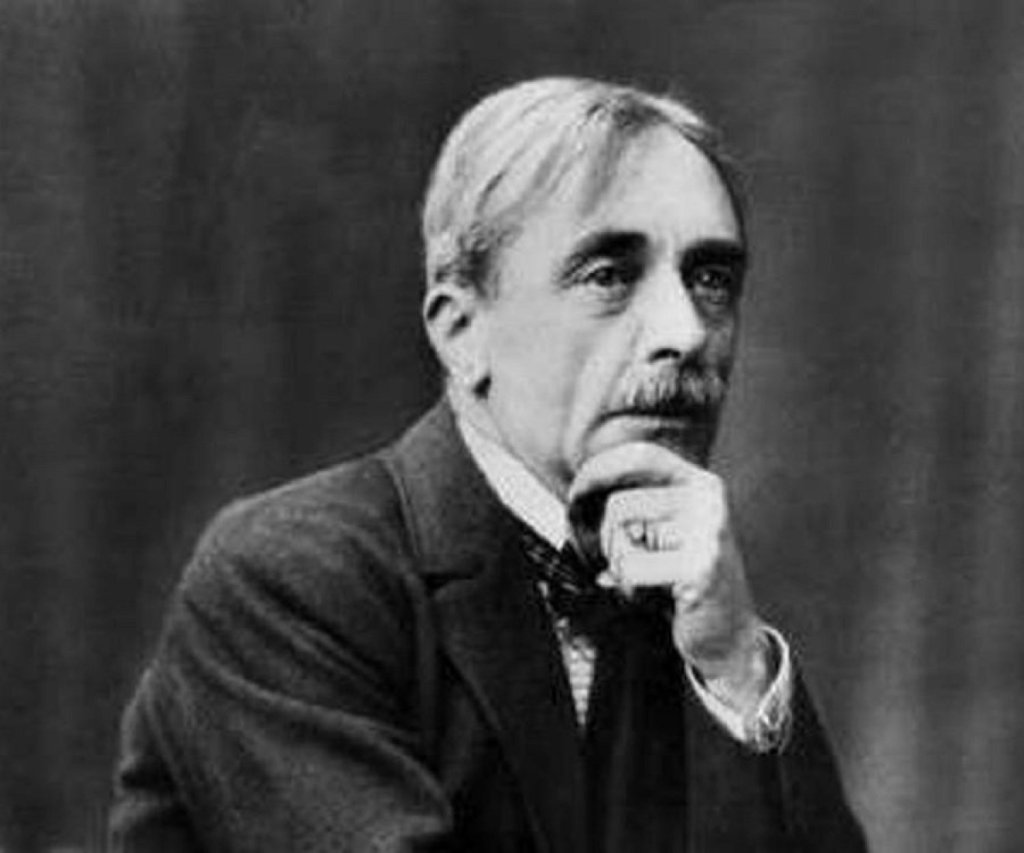

プルーストと同世代の作家ポール・ヴァレリーは、『失われた時を求めて』の読み方について、次のように述べている。

彼の作品の価値はそれぞれの断片にある。作品の好きな所で開けばいい。その箇所の命は、それに先立つ部分、いわば「獲得された幻影」から来るのではない。そのテクスト(織物)の生地に「固有の働き」と呼ばれるものにかかっているのだ。(「プルースト賛」NRF、1923年)

登場人物たちが小説の空間の中に出現させる世界は仮想現実、つまり「幻想」であり、小説の核心はそこにはない。テクストの生地を織りなす糸は文であり、その織物の手触りを感じ取ることが文学作品を味わう第一歩になる。

このヴァレリーの言葉は、『失われた時を求めて』を読み味わうための、もっとも適切なアドヴァイスだといえるだろう。

「マルセル・プルースト 『失われた時を求めて』の世界 2/4 隠喩的な文」への1件のフィードバック