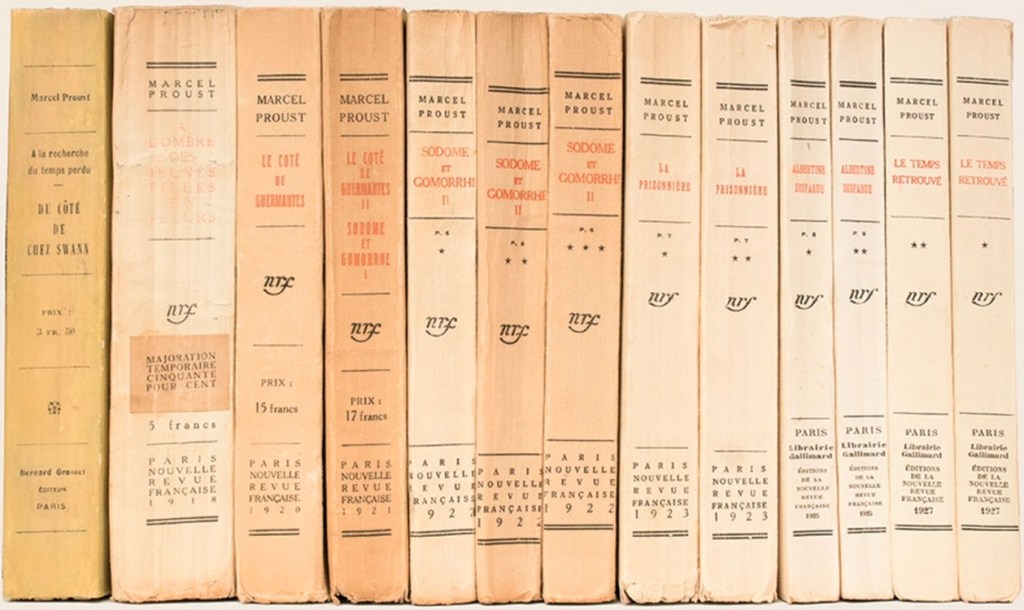

プルーストと言えば、紅茶に浸したマドレーヌが過去の思い出を甦らせるというエピソードが語られるほど、マドレーヌと記憶の関係はよく知られている。

また、『失われた時を求めて』の解説などを読むと、「無意志的記憶」や「心の間歇」といった表現をよく目にする。

しかし、記憶の問題はプルースト特有のものではない。

哲学の分野では、アンリ・ベルクソンの『物質と記憶』が1897年に出版されている。ベルクソンはその中で、物質の「知覚」ではなく、「記憶」に焦点を当て、外的現象と精神の交差するところに生まれるイメージを問題にした。

文学の分野では、「フロベールの”文体”について」(1920)という雑誌記事の中で、プルースト自身が、「記憶の現象」を作品の構成原理として用いた作家として、シャトーブリアンとジェラール・ド・ネルヴァルの名前を挙げている。二人の作家の作品では、物語の流れの中で突然記憶が甦り、それが新たな展開のきっかけとなる技法が用いられることがった。

とりわけネルヴァルの「シルヴィ」に関しては、「心の間歇(Intermittances du cœur)」という題名を付けてもいいとさえプルーストは言う。(”間歇”と訳したintermittanceという言葉は、”一時的に中断する”とか”断続”といった意味。)

プルーストは、先行するこうした思想や文学作品を前提としながら、最初は「心の間歇」という総題を考えた作品である『失われた時を求めて』を創作する中で、「記憶」を人間の「生(せい)」の中核に位置づけたのだった。

マドレーヌのエピソードもそうした視点から理解することが求められるし、一見無関係に思われるが、作品の中でしばしば語られる絵画、音楽、文学についての考察に関しても、「記憶」の働きと同様に理解することができる。

(1)マドレーヌと記憶の作用

記憶について考えると、普段私たちはある思い違いをしていることに気付く。私たちが思い出す出来事の内容は「過去」に属するかもしれないが、しかし、思い出すという行為は「現在」に属し、思い出す内容あるいはその印象は現在の心持ちによって変化する。

記憶が喚起する内容は、過去の知覚と現在の心境とが共同して作り出すある種のイメージなのだ。

そのように考えると、ある物を見て何かを思い出す場合、その知覚の根底には記憶が潜み、何らかの働きかけを行っているとしても不思議ではない。経験が行動に影響を及ぼすのは、ごく自然なことだ。

としたら、過去の思い出は決して消え去ることはなく、まったく忘れてしまったと思うことでも、意識されないだけで、何らかの形で存在し続けているのかもしれない。

そして、あることをきっかけとして、突然浮かび上がってくる。

プルーストが「記憶のメカニスム」とか「心の間歇」と呼ぶのは、そうしたよくある現象にすぎないのだが、彼はその現象を綿密に検証し、非常に細かく描き出す。

その文もまた、時間の流れに沿った単語の連続に則りながら、現在の出来事と記憶が断続的に連続する状態を再現しているのだ。

(参照:マルセル・プルースト 『失われた時を求めて』の世界 2/4 隠喩的な文)

ここでは、マドレーヌのエピソードをたどりながら、プルースト的な記憶の世界を体験してみよう。

。。。。。

語り手の「私」は、ある冬の日、母が紅茶とマドレーヌを出してくれた思い出を語り始める。それは思い出だが、記憶の作用に関しては基準の時点(A)であり、「過去における現在」といってもいい。

その基準の時点において、この時点よりも以前の記憶(B)が突然に浮かび上がってくる。

(1)時点A 行動の知覚と意識の次元

母がマドレーヌを出してくれる場面(時点A)においても、出来事の進行に連れ、「私」の意識の動きが顔を現すことに注意すると、プルースト的な文の特色が見えてくる。

(前略)ある冬の日、家に戻ってくると、母は、私が寒がっている様子を見て、そういう習慣はなかったのだが、紅茶を少し飲ませてあげようかと言ってくれた。最初はいらないと言ったのだが、なぜかわからないけれど考えを変えた。母は(召使いに)小さくて丸まったお菓子を一つ取りに行かせた。プチット・マドレーヌと呼ばれるお菓子で、ホタテ貝の溝のついた殻で形作られたようだった。まもなく、どんよりとした一日だったという思いと、明日も悲しい日になるという思いに打ちひしがれながら、機械的に、口元にスプーン一杯の紅茶を運んだ。そこにマドレーヌの一かけらを溶かしておいたのだった。お菓子の小さなかけらの混ざったその一口が口蓋に触れたまさにその瞬間、激しく身震いし、私は自分の中で起こっている何か特別なことに注意を向けた。ある甘美な喜びが私を満たしていたのだった。その喜びは孤立し、原因が何かわからなかった。それは、人生の様々な変化を無関心なものにし、よくない出来事を害のないものにし、人生の短さをどうでもいいものに思わせた。恋愛と同じように、私を貴重なエキスで満たした。というか、そのエキスは私の中にあるのではなく、私そのものだった。私は、自分が凡庸で、当てにできず、いつかは死ぬものだと、感じないようになっていた。明らかに、私が探している真実は、その飲み物の中にあるのではなく、私の中にある。(『スワン家の方へ』)

冬のある日「私」が家に戻ると、母が紅茶とマドレーヌを出してくれる。「私」は最初「いらない」と言うのだが、その後なぜかわからないが考えを変える。そして、スプーンの上の一切れのマドレーヌを口に入れると、なぜかわからないが大きな喜びを感じる。出来事はそれだけにすぎない。

そうした外から見える行動に対して、微妙な意識の動きが付け加えられている。

1)マドレーヌを口に運ぶ前後で、「私」の心に劇的な変化が起こる。

口にする前は、どんよりした一日だったとか、明日も今日と同じように悲しい一日になるだろうと、ぼんやりと思っている。

それに対して、マドレーヌを口にした瞬間、甘美な喜びに包まれる。

その変化の理由を探ることが、以下の文章の焦点になる。

2)甘美な喜びについて、思いを巡らせる。

「その喜びは孤立し、原因が何かわからなかった。」から、「私が探している真実は、その飲み物の中にあるのではなく、私の中にある。」まで、意味ありげでありながら、論理的にはあまりはっきりしない考えが連ねられる。

実際、その喜びが恋愛と同じエキスに包まれた感じとか、そのエキスが外から来るのではなく、「私」そのものだといった思いは、すぐに納得できるものではない。しかし、その不可解さが読者を引きつける可能性もある。

このように見てくると、時点Aにおいても、知覚される行為をきっかけとして、内的な意識の世界が展開されることがわかる。

しかし、まだ意識的な思考に留まり、より大きな展開に移行するためには、「無意志的記憶」の作用を待たなければならない。

(2)時点B 記憶のメカニスム

甘美な喜びの理由を知ろうとして、「私」は二口、三口とスプーンを口に運ぶ。しかし、理由はわからないままであり、もう諦めようかと思う。と、その時、突然、ある思い出が蘇ってくる。そして、マドレーヌとは何かが明かされる。

突然、思い出が現れた。その味はマドレーヌの小さなかたまりの味だった。日曜の朝、コンブレーで、(その日、私はミサの時間の前には外出しなかったから。)レオニ叔母の寝室におはようを言いに行くと、叔母が私に出してくれたもの。そのマドレーヌは紅茶かシナノキのハーブティーの中に浸してあった。それを味わう前までは、小さなマドレーヌを見ても何も思い出さなかった。その理由は、たぶん、あの時以来、食べることはなかったけれど、しばしばお菓子屋のケースの棚に乗っているのを目にしたので、マドレーヌの姿はコンブレーで過ごした日々から離れ、もっと最近の日々と結びつていたからかもしれない。たぶん、それらの思い出が長い間記憶の外に捨てられ、何も生き残らず、全てが分解してしまっていたからかもしれない。様々な形 — お菓子の小さな貝殻の形、厳格で敬虔な襞の下でたっぷりと官能的な形 — は、捨てられてしまったのか、眠っているのか、拡張する力を失ってしまっていた。その力こそ、様々な形が意識に到達することを可能にするものだ。しかし、古い過去に関して、何も残っていない時、全ての生き物が死んだ後、全ての事物が破壊された後、もっと虚弱だが、より生き生きとし、より非物質的で、より永続性があり、より忠実な、香りと味が、長い間持続し、魂のように、思い出し、待ち、期待し、残ったものの残骸の上に、たわむことのない、ほとんど知覚できない小さな粒の上で、思い出の巨大な建造物をもたらすのだ。(『スワン家の方へ』)

母のマドレーヌが記憶の中のレオニ叔母さんのマドレーヌと共鳴し、マドレーヌとは、「思い出の巨大な建造物」を暗示する隠喩的な存在だという思いに達する。

その思考過程は、細部の具体的な知覚から出発し、紆余曲折を経て、思いもよらない結論へと至る。

1)母のマドレーヌから、すぐにコンブレーでのレオニ伯母さんのマドレーヌを思い出さなかったのはなぜか? その理由を考えることが、記憶の働きを知る第一歩になる。

「私」の考えでは、コンブレーを離れた後も、別の場所でしばしばマドレーヌを見たことがあったので、マドレーヌというお菓子が特別な出来事とつながるものではなくなっていた。つまり、「それらの思い出が長い間記憶の外に捨てられ、何も生き残らず、全てが分解してしまっていた。」

2)「全てが分解してしまった」という状態をさらに説明するのだが、その言葉の中に、「記憶の作用」の本質が密かに埋め込まれる。それを表現するのが、「拡張する力」。

マドレーヌの「小さな貝殻の形」は、知覚されても、それだけではすぐに忘れられ、「拡張する力」も失われてしまう。

しかし、記憶の中では、どんなに全てが破壊されたと思われても、「もっと虚弱だが、より生き生きし、より非物質的で、より永続性があり、より忠実な、香りと味」が、知覚されたものの「残骸」の上に、「思い出の巨大な建造物」を作り出す。

この一節で、記憶の作用とは「拡張する力」であることが告げられる。小さな貝殻の形をしたマドレーヌが記憶の作用で拡張すると巨大な建造物となる。その意味で、マドレーヌは記憶の建造物の隠喩だと言ってもいい。

そのように記憶の作用を提示された後、続く一節の中で巨大な建造物の具体的な姿が描かれていくことになるのだが、そこでは「日本の水中花」に言及され、人間の手による工芸品あるいは芸術との関係も暗示される。

叔母が出してくれた煎じ茶に浸したあのマドレーヌの塊の味だと分かった後、(その時にはまだはっきりせず、後になってから、どうしてその思い出が私をこれほど幸せにしてくれるのかわかるのだが)、すぐに、通りに面し、叔母の寝室のある灰色の古い家が、ちょうど芝居の装飾のように、小さなあずま屋にぴったりとくっついた。そのあずま屋は庭に面し、庭は、私の両親のため、あずま屋の裏に立てられたものだった。(その傷んだ壁を、私だけが再び目にしたのだった。)その家と一緒に、朝から晩まで、どんな天気の時でも、町が現れた。それから、昼食の前によく行かされた「広場」。買い物をしに行った色々な通り。天気がいい時に散歩した道。それはちょうど、日本人たちが楽しむ、あの玩具の中でのようだった。彼らは、水が一杯に入った陶磁器の中に、紙の小さな塊を浸す。それまでごちゃごちゃだった塊は、水の中に沈められるとすぐに、伸び、くるくると回り、色がつき、それぞれに分離し、花や家や人間になる。しっかりとした形で、すぐにそれとわかる。それと同じように、今や、私たちの庭の全ての花々、スワンさんの庭園の花々、ヴィヴォンヌ川の睡蓮、よき村人たちと彼らの小さな住まい、教会、コンブレー全体とその周辺、そうしたもの全てが、はっきりとした形と堅固さを持って、町も庭として、私の紅茶カップから、飛び出してきたのだった。(『スワン家の方へ』)

アドレーヌの味覚がレオニ叔母の記憶と結び付く。その瞬間に、浮かび上がってくるのは、一つの建物ではなく、叔母と共に過ごしたコンブレーの町全体。

灰色の古い家、叔母の寝室、小さなあずま家、町の広場、散歩道などの映像が浮かび上がってくる。

さらに、それだけではなく、あずま屋の壁が傷んでいたことや、昼食の前にはよく広場に行ったこと、天気が良いときも悪い時も通りで買い物をしたことなども思い出される。

その後で、「拡張する力」を具体的な映像として描き出すものとして、日本の「水中花」に言及される。

「水が一杯に入った陶磁器の中に、紙の小さな塊を浸す。それまでごちゃごちゃだった塊は、水の中に沈められるとすぐに、伸び、くるくると回り、色がつき、それぞれに分離し、花や家や人間になる。」

そのようにして、紅茶カップのマドレーヌから飛び出してきたコンブレーもスワンもヴィヴォンヌ川も、全て架空の名称であり、実在しない。

しかし、水中花の映像と重ね合わされることで、読者の目の前にくっきりと浮かび上がってくるような印象を与える。

それこそが、無意志的な記憶のメカニスムに他ならない。

それら全ては、知覚と記憶が融合することで生まれるイメージだと言ってもいい。あるいは、「長いこだまが遠くで溶け合うように、(中略)香りと色と音が応え合う」、ボードレールのコレスポンダンスを思わせる世界と言っていいかもしれない。

母のマドレーヌの時点(A)は知覚だけの世界であり、意識の働きがあったとしても、直線的な時間の流れに沿って出来事が展開していくに留まる。

人間の「生(せい)」の動きを捉えるためには、記憶のメカニスムが作動し、レオニ叔母のマドレーヌの時点(B)が時点Aの流れを中断し、現在の中に潜む過去を甦らせる必要がある。

プルーストのマドレーヌとは、そうした記憶の拡張する力のイメージに他ならない。

(2)記憶のメカニスムと芸術

『失われた時を求めて』には、何人もの芸術家が登場し、芸術論が繰り広げられる。作家のベルゴット、作曲家ヴァントゥイユ、画家エルスチールはその代表だが、ここでは、エルスティールの芸術観を取り上げ、芸術作品がマドレーヌと同様に二つの次元に基づいていることを考察していこう。

エルスティールの作品は、カルクチュイの港を描いた風景画にしても、オデット・ド・クレッシの肖像画にしても、普通に見える姿とは違っているという。

カクスチュイの港の絵は、陸と海の区別がなく、地上にある建物が海から立ち上り、船の列が家並みのように見えたりする。そうした映像が「非現実的で神秘的な絵画」を形作る。

では、なぜ現実をそのまま再現するような絵画ではなく、「光学的な幻影」に基づいたような映像を描くのだろうか?

語り手は、その理由を次のように解説する。

エルスティールの努力は、事物がそのようにあると彼が思っているようにではなく、私たちが初めてそれらを見る時に持つ視覚的な幻影に従って、事物を提示することだったが、そのことで、彼はまさに遠近法の法則のいくつかを明るみに出し、さらにそれらを明確にしたのだった。というのも、芸術とは、まず第一に、それらを暴露するものだったからだ。(中略)

エルスティールが努力し、現実を前にして、あらゆる知的な概念から解き放たれようとしたことは、賞賛に値する。この男は、描く前には、無知な人間になり、本心から全てを忘れたのだが、(というのも、人が知っていることは、その人に属するのではないからだ)、例外的なほど教養に富む知性を持っていた。(『花咲く乙女たちのかげに』)

私たちは知らず知らずのうちに、この世界を三次元の空間として捉えている。そして、縦、横、奥行きを視点とした空間は、遠近法によって表現される。

そうした空間意識は、時計によって測られ、不可逆的な直線で表象される時間意識と対応する。

私たちは現実を、そうした時空間意識によって認識する。

しかし、そうした現実把握は、実は、「知的な概念」によるものであり、そのような捉え方をする限り、私たちが現実に体験する「生(せい)」はそこからこぼれ落ちてしまう。

知的な概念を通さずに事物を見ることは難しい。

ここで、小林秀雄の「美を求める心」の一節を思い出すと、その難しさがよくわかるだろう。

諸君が野原を歩いていて一輪の美しい花の咲いているのを見たとする。見ると、それは菫(すみれ)の花だとわかる。何だ、菫の花か、と思った瞬間に、諸君はもう花の形も色も見るのを止めるでしょう。(小林秀雄「美を求める心」)

ある物を見て、花だとか菫だとか思った途端に、私たちはそれを言葉に置き換える。その結果、最初の姿や色や感じが、花とか菫という概念によって後ろに押しやられてしまう。

だからこそ、画家エルスティールは努力しなければ、事物を最初に見る時の「視覚的な幻影」を取り戻すことができない。彼が「無知な人間」になり、「本心から全てを忘れる」ことに努めるのは、概念化される前の世界像を表現するためなのだ。

ここで、遠近法的な空間と直線的な時間が並行関係にあると考えると、マドレーヌに代表される記憶のメカニスムと視覚的な幻想の関係がわかってくる。

記憶も幻想も、概念化された知覚に、「生(せい)」の流れを吹き込む働きをする。

芸術と記憶の作用が同様の働きをすることについて、語り手の「私」は、ヴァントゥイユの音楽を取り上げ、次のような考察を展開する。

私には次のように思われることがあった。芸術は存在するかもしれないという仮説に身を委ねる時、天気がいいとかアヘンを吸った夜とかの、強いけれど単純な喜び以上のものを、音楽がもたらすかもしれない。もしかするとそれはもっと現実的でもっと豊かな陶酔かもしれないと、少なくとも私は予感した。彫刻とか音楽が、より高く純粋で真実だと感じられる感動を作り出すとしたら、それらが何らかの精神的な現実と対応しないことは不可能だ。対応しないとなれば、人生には意味がないことになってしまう。だから、ヴァントゥイユの美しい一楽節以上に、私が生きてきた中で何度か感じたことのある特別な喜びに似ているものは、何一つないのだ。例えば、マルタンヴィルの鐘塔の前で感じた喜び、バルベックの道に生えている木々の前で感じた喜び、あるいはもっと単純に、この作品の冒頭で、紅茶を飲んでいる時に感じた喜び。(『囚われの女』)

ここでははっきりと、芸術が、晴天やアヘンなどが引き起こす単純な陶酔ではなく、より純粋で豊かな陶酔をもたらすものとされている。

そして、その喜びが、記憶を歓喜するマルタンヴィルの鐘塔やバルベックの道、そして、幼い頃のマドレーヌ体験がもたらす喜びと同じだとされる。

その理由は、芸術家が概念という一次元的な知覚をそのまま再現するのではなく、そこから得た素材を使って「生(せい)」を生み出すことにある。つまり、芸術作品は二元的な組成を持ち、時間と記憶の二元性と対応する創造物なのだ。

このようにマドレーヌに代表される記憶のメカニスムと芸術に関する考察を検討すると、『失われた時を求めて』という長大な建造物の中には、その創造原理が埋め込まれていることがわかる。

その基本的な原理は、知覚による一次元的な現実把握を土台として、無意志的な記憶の喚起する映像が流入することで、「生(せい)」の実感を生み出すことにある。

ここでは、マドレーヌの挿話と、絵画と音楽に関する考察のほんの一部を取り上げただけだが、『失われた時を求めて』自体が、紅茶カップの中でマドレーヌが拡張した芸術作品であり、一次元的な現実の知覚では得られない喜びをもたらしてくれる。

この作品がもたらす「より高く純粋で真実だと感じられる感動」を味わうためには、プルーストが展開するこうした芸術原理を頭に置いた上で、その具現化の一つである文の流れをたどっていくのが、最良の方法だといえる。

私たち読者も、概念の殻を脱ぎ捨て、プルーストの世界の「生(せい)」の流れを体感することで、「天気がいいとかアヘンを吸った夜とかの、強いけれど単純な喜び以上のもの」を感じ取ることができるはずである。