『失われた時を求めて』を構成する原理は「無意志的記憶」と呼ばれる記憶のメカニスムであり、しばしば紅茶に浸したマドレーヌの挿話が話題にされる。実際、記憶の働きはプルーストの世界におけるキーワードであり、現在の知覚から記憶が呼び起こされるとき、大きな喜びがもたらされる。

その一方で、語り手でもあり、登場人物でもある「私」が活動するのは、1870年から1940年の第3共和政の時代、とりわけベル・エポックから第一次世界大戦が終結するまでの、貴族たちの社交界と裕福なブルジョワたちのサロン。

語り手の「私」は、そうした上流社会に息づく人々の生態を詳細に描くとともに、彼らの精神の内部でうごめく意識の複雑な動きをえぐり出していく。

その際、「私」の視線はペシミズムに貫かれ、最初は憧れの対象であった人や物が、時間の経過とともに失望の対象へと変わっていく。そこでの時間は、時計によって計測される非人間的な単位でしかなく、不可逆的に過ぎ去り、決して戻ってくることはない。

その意味で、意識しない時に「私」に突然訪れる記憶の世界とは対極的な存在である。

(1)憧れと現実 — ゲルマント公爵夫人

ゲルマント家はフランスでも有数の貴族の家柄で、語り手の「私」が幼年時代にしばしば訪れたコンブレーという小さな町には、ゲルマント家の領地があった。

コンブレーで、「私」の家族は、レオニ叔母さんの家の別荘に滞在しながら、しばしば散歩に出掛けたのだが、その行く先として、決して交わることがないと思われる二つの方向があった。

その一方は「スワン家のほう」。スワンは祖父の友人であり、一家とは親しい間柄だった。

もう一方は「ゲルマントのほう」。ゲルマント家の館には公爵と夫人がいるらしいが、「私」には近づくことができない憧れの存在だった。

そこには城の持ち主、ゲルマント公爵と公爵夫人が住んでいることを知っていた。彼らが現実の存在であり、今も生きていることを知っていた。しかし、彼らのことを考える度に、タペストリーの中の人物のように思い浮かべた。例えば、教会にある「エステルの戴冠式」を描いたタペストリーの中のゲルマント公爵夫人のように。(中略) 彼らはいつでもメロヴィング王朝時代の神秘に包まれ、「アント」という音から生じるオレンジ色の光の夕日のようなものの中に浸っていた。(『スワン家のほうへ』)

「私」には、ゲルマント公爵夫妻が現実の人間であることはわかっているのだが、決して見ることができず、近づけない存在であることから、伝説上の人物のように感じられる。現実に知覚できない場合、想像力が働き、対象を空想するのは、夢見がちな人間にはよくあることだ。

とりわけそうした人間は、対象を実際に知覚すると、幻滅に襲われる。

「私」は後になり、パリのサン・ジェルマン街で、ゲルマント公爵夫妻の社交界に出入りし、貴族階級の人々の現実に接することになる。

すると、あれほど憧れたゲルマント公爵夫人についても、同じことが起こる。

彼女はエスプリに富み、文学的な教養もあり、ロマン主義を代表するヴィクトル・ユゴーの詩についての論を展開することもある。しかし、彼女が本当に好むのはユゴーよりも劣る作家たちということが、じょじょにわかってくる。

そうした趣味は私の趣味とは正反対のものだったので、彼女が文学について私の精神に貢献することがあるとしたら、それはサン・ジェルマン街について話す時だけだった。そして、彼女が文学について論じる時には、決してこれほどひどいものはないといっていいほど愚かなサン・ジェルマン街的な存在に見えた。(『ゲルマントのほう』)

サン・ジェルマン街はパリで最も洗練された人々が集う地区であるとされ、ゲルマント公爵夫人はその中でも最高の位置を占める。その彼女でさえ、実際に接してしまうと、失望の対象となることが、「決してこれほどひどいものはないといっていいほど愚かな」という表現からはっきりと伝わってくる。

ゲルマント公爵夫人に象徴される空想と現実の相剋は、実はロマン主義的な世界観に基づいている。次のヴィクトル・ユゴーの詩句は、そのことをはっきりと教えてくれる。

遠くに留まろう、見るとうっとりとする物から。

虹は蒸気、雲は煙。

理想は、現実に触れると、粉々になってしまう。

(ヴィクトル・ユゴー『秋の葉』所収「我が友、L.B. とS.-B.に」)

この詩句のベースにあるのは、物質的な現実と、実体を見ることも触れることもできない理想や夢との二元論。ロマン主義は、その世界観に基づき、今ここにある現実から逃れ、夢を追い求める。

コンブレーでヴァカンスを過ごす幼い「私」は、まさにロマン主義の精神の持ち主であり、ゲルマント公爵夫人は夢の女性だった。

他方、サン・ジェルマン街のサロンは、「私」のかつての夢が砕け散ってしまう場所であり、「私」は幻滅を味わうことになる。

マルセル・プルーストは、こうした二元論の図式の中で、貴族や裕福なブルジョワたちの社会を描き出した。とすれば、そこに向ける視線は当然ペシミスムに貫かれたものになる。

ただし、その悲観主義はそのままの形で現れるというよりも、「スノッブ」という形で現れる。服装においても、知識においても、外見と内実がずれ、エスプリが利いているように見えながら、実は空虚な見栄でしかない。

このスノッブ性をもっとも端的に表しているのが、ヴェルデュラン夫人だといえる。

彼女は貴族の出ではなく、貴族のサロンには容易に近づくことができない。彼女が主催するのは金持ちのブルジョワたちが集まるサロンで、そこではオデット・ド・クレシーのようなココットと呼ばれるその筋の女性たちも歓迎される。

そんなヴェルデュラン夫人は、貴族たちを悪く言い、一見軽蔑しているように見える。しかし、実際には貴族のサロンは羨望の的であり、彼女はエスプリを振り回し、当時流行のバレエ・リュスを愛好したりもする。

そして、夫の死の後、年老いたデュラス公爵と結婚することで貴族社会の中に入り込み、老公爵の死後には、妻を亡くしたゲルマント大公と結婚することに成功する。こうして、ヴェルデュラン夫人は、かつて軽蔑すると言っていた貴族たちの中でも最高の位置にまで到達する。

「私」がヴェルデュラン夫人のそうした社会的な上昇に対して向ける視線は、決して好意的なものではない。華やかな外見の下に、渦巻く嫉妬、羨望、卑屈さ、虚栄などの複雑な感情を暴き出し、彼女の意識の流れを詳細にたどる。

そこを貫くのは、現実は理想を粉々にしてしまうという思考から派生するペシミズム的な認識だといえる。

そうした現実は、決してゲルマント公爵夫人とヴェルデュラン夫人だけに留まるものではなく、多数のサロンに集う人々が形成する社会全体の現実でもある。

語り手の「私」が描くその社会は、20世紀前半の上流社会の絵巻だといえる。そこには、サロンの情景や人々の肖像画、外見と内面、行動と心理の間の複雑な関係の綿密な分析が記されている。それは、プルーストが愛読したサン・シモンの『回想録』が、18世紀前半のフランス宮廷社会を描き出したのと対応している、といってもいいだろう。

憧れを抱いたコンブレーの少年が成長し、その絵巻の中の現実に触れた時、夢は幻滅に変わるしかない。

(2)恋愛 ー スワンの恋

『失われた時を求めて』の中で、恋愛は、無意志的記憶の側ではなく、現実社会の側に置かれる。つまり、直線的な時間の流れの中に位置し、マドレーヌの記憶がもたらす喜びに匹敵する喜びの源にはならない。夢ではなく、夢を砕く現実の体験として描かれる。

現実体験としての恋愛の原型となるのは、「私」の家族の友人であるスワンの恋。語り手の「私」は、その恋が生まれてから消滅するまでを、時に自分がその恋を体験しているかのような記述も含め、詳細に語っていく。

スワンは裕福なユダヤ人で、美術や文学に精通し、ゲルマント公爵夫人の社交界にも迎えられる人物。一方、彼の恋愛の対象となるオデット・ド・クレシーは、ココットと呼ばれる粋筋の女性で、ヴェルデュラン夫人のサロンの常連。最初二人が出会った時、遊び人のスワンにとって彼女は多くの女性の中の一人程度の存在で、オデットの方が積極的にアプローチする。

そうした中で、ある時、会えると思っていた場所でオデットを見つけられないことがあり、彼女を探しまくるという出来事が起こる。その欠如と探索がスワンの恋心を激しく燃え上がらせ、それ以来彼は彼女に夢中になる。

しかし、オデットの方ではスワン一人に縛られることはなく、フォルシュヴィルという男に向かったりもする。そのためにスワンは嫉妬に苦しみ、ますますオデットにのめり込んでいく。

最後になり、スワンは、ある夜会で、二人が親密だった頃に聞いたヴァイオリン・ソナタを聞き、過去と現在の違いを実感することで、もう愛が存在していないという事実を受け入れる。そして、彼自身の愛も消えていたことを確認する。

こうして図式的に見ると、スワンの恋は、発生から発展そして終結へと、時間軸に沿って展開していることがはっきりする。

その際、恋を妨げる障害が、恋心を上昇させる要素となっていることも、同様に見えてくる。スワンの期待に応えないオデットが、会いたいという欲望を掻き立て、嫉妬心を燃え上がらせる。

文学で取り上げられる恋愛は、発生、障害による上昇、消失という、この三段階の図式を基本としている。もし上昇した状態で恋を永遠にする場合には、死によって時間を止めるしかない。

後は、それぞれの作家が、その図式にどのような演出を施すかにかかっている。

「スワンの恋」の場合、最初の出会いの場面でオデットの顔がボッティチェルリの絵画に似ているとか、二人が最初に肉体的な接触を持ったときにカトレアの花があったため、それ以降カトレアという言葉が合図になったとか、サロンで聞いたヴァントゥイユ作曲のソナタ(Sonate de Vinteuil)が二人の恋を記念する「恋の国歌」になったとかという、いかにもスノッブな要素が付け加えられる。

また、オデットと関係を持ったスワンは、それまで受け入れられていたゲルマント公爵夫人のサロンでは疎んじられるようになり、それに合わせて、スワン自身の行動が変化し、下の者に対して自分の社会的な立場を自慢するなど、現実社会における状況が浮かび上がったりもする。

「スワンの恋」の最後に置かれた一文は、かつての愛の対象に対してだけではなく、彼の生きる社会に対する幻滅をも象徴している。

デリカシーに欠ける態度をスワンが取るのは、もう恋をしていない時で、それと同時に、モラルが低下している時なのだが、そうした様子で、彼は心の中で大声で叫んだ。「驚くじゃないか! 俺は人生の何年もの時を台無しにしてしまったんだ。死にたかったし、本当に愛していたなんて。好みでもないし、タイプでもない女のために!」(『スワン家のほうへ』)

このスワンの言葉は、「私」が憧れたパリの社交界の現実を予告するものでもあるし、後に「私」がジルベルトやアルベルティーヌに対して抱くことになる恋愛の結末をも暗示している。

現実生活の中では、最終的には、時間が全てを押し流してしまうのだ。

(3)抑圧された人々 — ユダヤ人と同性愛者

社会には常に抑圧された人々が存在する。『失われた時を求めて』の中で、ユダヤ人と同性愛者がそれにあたる。

プルーストがその二つの集団を取り上げたのは、母がユダヤ人であり、プルーストが同性愛者だったというところから来ているという理由が考えられる。

では、彼は二つの抑圧された人々を通して、何を描き出したのだろうか。

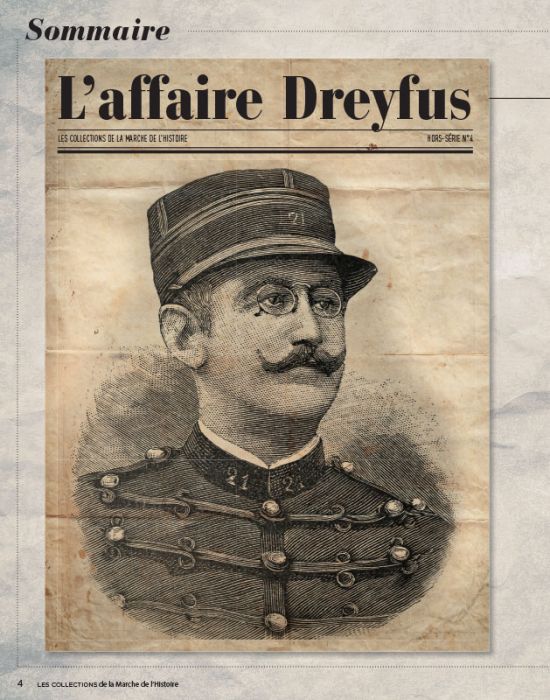

(A)ユダヤ人とドレフュス事件

ヨーロッパではユダヤ人に対する差別が歴史的に根深い問題だが、19世紀後半のフランスにおいて、反ユダヤ主義運動が公然と行われていた。

その原因の中心となるのは、移民問題だと考えられる。1870年の普仏戦争でアルザス地方がドイツに併合されると、多くのユダヤ人が他の地方に移動した。それに加えて、ロシアでもユダヤ人に対する集団的な迫害が起こり、多くのユダヤ人が西ヨーロッパの国々に移住した。

そうした大量の移民に対して、国粋主義的な精神を鼓舞する勢力が現れ、反ユダヤ運動が激しさを増していった。

社会をとりまくそうした雰囲気の中で、1894年にドレフュス事件が起こる。

アルザル出身のユダヤ人であるアルフレッド・ドレフュス大尉がスパイ行為を働いた罪に問われ、軍法会議にかけられ、有罪宣告を受ける。その事件を契機に、フランス国内で、ユダヤ人は反フランス的な売国奴だというキャンペーンが繰り広げられた。

しかし、この事件は軍部の陰謀であることがわかり、1898年に小説家のエミール・ゾラが、「われ糾弾す」という有名な文書を新聞に掲載し、軍部の誤りを激しく非難した。

その結果、フランス国内は、ユダヤ人であるドレフュスを支持する派と軍部を支持する派で二分され、大論争が巻き上がった。

プルースト家でも、父親の家系は敬虔なカトリックだが、母親はユダヤ人の家系であり、一家の中でドレフュスに対する態度は違っていたらしい。プルースト自身は、ゾラの「われ糾弾す」に共感し、ユダヤ人中尉の無罪を求める署名活動に参加するなどした。

『失われた時を求めて』の中で重要な役割を演じるシャルル・スワンをユダヤ人として設定したのは、反ユダヤ主義が蔓延する社会と、その中で身を処していく抑圧された側のあり方を、プルーストなりの仕方で描き出すためだったに違いない。

スワンは、ユダヤ人であり、貴族の称号を持たないにもかかわらず、ゲルマント公爵夫人のサロンにも受け入れられる。しかし、高級娼婦であったオデットとの結婚によってそのサロンからじょじょに排除され、さらにドレフュス支持派の側に入ることで、社交界での立場を悪いものにする。

その結果、非常に聡明なスワンでさえ、ドレフュスの件になると、サロンに集う誰もが反ドレフュス派に属していると思えるようになっていく。

語り手の「私」は、そうしたスワンの姿を通して、抑圧する社会だけではなく、スワンの変質をも視野に入れた考察を行う。

ドレフュス主義は、スワンを驚くほど初心(うぶ)にしてしまい、彼のものの見方をひどく衝動的で逸脱したものにしてしまった。それはかつてオデットと結婚したこと以上だった。今回の社会からの排斥は、再配置と呼んだほうがいいかもしれない。それは、彼にとって名誉あることだったのだ。というのも、そのことで彼は一族がたどってきた道に戻ったのだ。彼がその道を離れたのは、貴族たちの社会に足繁く通ったからだった。スワンは非常に聡明であり、祖先から受け継いだもののおかげで、他の人々には隠されている真実を見ることができていたのだが、まさにそんな時、滑稽なほど物が見えなくなってもしまってもいた。彼は、全ての賞賛と軽蔑を、一つの新しい基準で測るようになったのだ。ドレフュス主義がその基準だった。(『ゲルマントのほう』)

ここでの考察は、自分たちとは異質の存在を排除する社会だけではなく、排除される側が自分たちの原理だけを判断基準にすることで、聡明さを失い、真実が見えなくなる危険も明らかにしている。

現実社会においては、抑圧する側だけではなく、抑圧される側も、しばしば「滑稽なほど物が見えなくなる」。

スワン以外にもユダヤ人の人物たちが登場するし、サロンでは反ドレフュス主義が語られるが、それらに向けられる「私」の視線は、ここで示されたスワンに関する分析と変わらない。

ユダヤ人問題のために抑圧される人間も、それを利用する人間もいる。それが社会の現実なのだ。

(B)同性愛

ユダヤ人問題が社会の現実を浮き上がらせるのに対して、彼らと同じように抑圧される側に属する同性愛者の問題は、別の視点をもたらす。その違いを頭に置きながら、男性と女性の同性愛を検討していこう。

『失われた時を求めて』では、とりわけ第4編から第6編までは「ソドムとゴモラ」と関係付けられ、同性愛者であるシャルリュス男爵や、「私」の恋人でありながら同性愛者でもあるアルベルティーヌに焦点が当てられる。

同性愛は多くの社会で抑圧の対象であったし、20世紀のフランス社会でもそれは同様だった。プルーストはそうした状況を反ユダヤ主義と並行関係に置き、抑圧される人々を取り上げることで、社会の現実を映し出そうとしたと考えることができる。

「私」の基本的な姿勢は、ユダヤ人であることも、同性愛者であることも、それ自体で何ら悪ではないというもの。キリスト教以前に反キリスト教徒はいなかったし、古代キリシアのように同性愛が当たり前の時には異常者はいなかった。つまり、「悪」を作り上げるのは、自分たちと異質のものを悪だと断罪する多数者の意識に他ならない。社会から排除されるユダヤ人も同性愛者も、同じ状況に置かれているのだ。

そのような認識に立った上で、「私」は、スワンに代表されるユダヤ人とは異なる視点を、同性愛者たちの中に見出す。

a. シャルリュス男爵の同性愛

シャルリュス男爵は、仕立て職人のジュピアンやヴァイオリニストのモレルとの男色に溺れる。さらに、第一次世界大戦の最中、パリの怪しげなホテルで快楽に耽る。ベッドに縛られ、若い男に鞭で打たれて血まみれであえぐ男爵の姿は、同性愛の現実を、まざまざと見せつける。

そんなシャルリュス男爵は常に同性愛の相手を求めているのだが、しかし、ドレジュス主義に対するスワンの態度とは違い、同性愛者の主張に固執することはない。彼の行動は、多数派に迎合するのを拒否することにかかっている。例えば、第一次世界大戦中、愛国的にフランスを支持する大多数の国民とは反対に、ドイツを支持する。

シャルリュスは、たんなる見物人でしかなくなるとすぐに、真正のフランス人にならずにフランスに住むという状況の中で、ドイツ好きになるしかなかった。彼は非常に繊細な人間であるが、あらゆる国では愚か者たちが大多数を占めている。もし彼がドイツに住んでいたら、不正な大義を、愚かに、しかも熱心に擁護するドイツの愚か者たちが、彼をイライラさせたことは疑いようがない。フランスに住み、公正な大義を、愚かに、しかも熱心に擁護するフランスの愚か者たちも、それに劣らず彼をイライラさせた。情熱の論理というものは、たとえそれがよりよい権利のために役に立つとしても、熱に浮かされていない者にとっては、拒否できないものではない。(『見出された時』)

ゲルマント公爵の弟であるシャルリュル男爵が真正のフランス人ではないというのは不思議だと思われるが、彼の母が異国人であるバイエルン公爵夫人であることからの発想だろう。

語り手は、ドイツの愚か者たちは”不正な”大義を擁護し、フランスの愚か者たちは”公正な”大義を擁護していると、大義を形容する言葉を反対のものにしている。しかし、情熱に浮かされて一つの大義に熱中している者たちが愚かであるという考えに変わりはない。

熱に浮かされていない人間に取って、そうした大義はいつでも否定できるものなのだ。

シャルリュスは、戦争の最中にあっても、盲目的な熱狂に捉えられることのない、「熱に浮かされない者」でいる。彼は、同性愛者たちの間に入っても、彼らと同じ熱に浮かされないに違いない。その点で、ドレフュス主義と一体化するスワンとは違っていると考えられる。

b. アルベルティーヌの同性愛

もう一人の同性愛者であるアルベルティーヌは、シャルリュスとは別の側面を見せる。

ここではまず、「私」のアルベルティーヌに対する愛の原型がスワンの恋であり、「発生から上昇を経て消滅」という三段階で構成されることを確認しておこう。

「私」はバルベックの海岸にある堤防の上で、「花咲く乙女たち」の一団を見かけ、その中にいたアルベルティーヌと後に再開し、恋をするようになる。(『花咲く乙女たちのかげに』)

その後二人はゲルマント大公夫人の夜会で再会する。「私」はアルベルティーヌがレスビアンではないかという疑いに苦しみながら、そのためにかえって激しい嫉妬に駆られ、愛を募らせ、パリのアパルトマンで一緒に暮らすようになる。(『ソドムとゴモラ』)

その暮らしの中で、「私」は嫉妬のために彼女を家に閉じ込めようとし、外出の際には見張りをつけるたりもする。しかし、アルベルティーヌは「私」から逃れ去ってしまう。(『囚われの女』)

「私」は、彼女が身を寄せているところに手紙を出し、なんとか戻らせようとする。しかし、アルベルティーヌは乗馬の際に落馬して、死んでしまう。その後、「私」は彼女のレスビアンとしての行動を知り、激しい嫉妬に捉えられる。しかし、徐々にその苦しみも減少し、最終的には彼女に対する思いは消滅していく。(『消え去ったアルベルチーヌ』)

こうした顛末はスワンの恋と同様の進行をたどるのだが、その過程で「所有」と「嫉妬」が強調されていることがわかる。同様の要素はスワンにもあったが、しかし、「私」の恋では、それがとりわけ強く描き出される。

そして、その嫉妬を引き起こすのが、アルベルティーヌが同性愛なのだ。「私」は彼女の同性愛を何度も疑い、彼女の死後にその確信が得られてからも嫉妬に苦しみ続ける。同性愛はアルベルティーヌを不透明な存在にし、彼女の中に「私」には見えない部分を作り出す。その闇が「私」を苦しめると同時に、「私」をどうしようもなく惹きつけるのだ。

そうした謎を含んだ存在としてのアルベルティーヌは、眠る彼女の姿によって具現化される。

アルベルティーヌが眠っているのがわかったので、起こさないでおいた。私のベッドの上で、頭から足まで伸ばし、意図してそうしているのではないごく自然な姿で、横たわっていた。私はその姿を、花咲く細長い茎のようだと思った。誰かがそこに置いたのかもしれないし、実際そんな風だった。私は、彼女がいない時にしか見出すことができない夢見る力を、その時、彼女の周囲で再び見出した。彼女は、眠りながら、一本の植物になったかのようだった。(中略)目を閉じ、意識をなくしていくにつれ、アルベルティーヌは、彼女と出会った最初の日から私を失望させてきた人間としての様々な性質を、一つづつ自分から剥ぎ取っていった。いまや彼女は、草や木の意識を持たない生命によって生きているのだった。その生命は私の生命とは異なるもので、もっと奇妙だったが、それでいて、今まで以上に私に属していた。いかなる瞬間も、彼女の自我が、二人で話をしている時のように、口に出して言わない思考や視線を通して漏れ出すことはなかった。彼女は自分の外部にあるもの全てを呼び戻していた。そして、体の中に避難し、閉じこもり、凝集していた。(『囚われの女』)

アルベルティーヌの肉体はそこにある。そして、その姿は一本の植物のように見える。意識がなく、彼女が目覚めている時に「私」を苦しめる様々な振る舞いもしないし、言葉や視線で何かを伝えようとすることもない。

その一方で、全てを内部に包み込み、全ての潜在的な可能性を秘めている。彼女が「花の咲いた細長い茎」のように見えるとしたら、その姿は、「私」が最初にバルベックの海岸で見た「花咲く乙女たち」全てを内包しているといってもいい。彼女は全てが詰まったブラック・ボックスなのだ。

その神秘を作り出しているのが、彼女の同性愛に他ならない。レスビアンが外部の者には閉ざされた秘密の儀式であることは、ボードレールの詩「レスボス」によっても知ることができる。

ボードレールはその詩の中で、レスボス島で生まれた女性詩人サフォーの同性愛を歌いながら、「花咲く乙女たち」の秘密が秘儀であることを明かしている。

なぜなら、レスボス島は、全ての人間の中から私を選んだのだ、この地上において、

花咲く乙女たちの秘密を歌うために、

そして、私は、小さな頃から、黒い秘儀への参入を許されていた、

暗い涙に入り交じった、狂ったように激しい笑いの秘儀への、

なぜなら、レスボス島は、全ての人間の中から私を選んだのだ、この地上において。

(ボードレール「レスボス」)

レスボス島によって選ばれたボードレールと同様に、「私」もまた、花咲く乙女アルベルティーヌを愛することを許されたのだといっていいだろう。

以上のように、シャルリュス男爵とアルベルティーヌについて考えてくると、『失われた時を求めて』における同性愛の意味がわかってくる。

男性の場合には、ボードレールが、「お前たちの宗教は、他の宗教と同様に、厳かだ、/そして、愛は、地獄も天国もあざ笑うだろう!」(「レスボス」)と歌うように、集団の熱気から逃れ、既存の概念に対して独自の視点を示す。

女性の場合には、恐れを抱きながらも魅了されてしまう神秘を作り出す。

そのどちらにしても、不可逆的な直線で表現される時間の流れる現実の中で、なにかしら不透明な要素を生み出す役割を果たしているのだと考えられる。

このように見てくると、「私」の活動の舞台となるパリのサロンを中心とした社会では、全てが時間とともに流れ去り、失われていくのが、現実であるということが明らかになる。

憧れのゲルマント公爵夫人は失望の対象になり、高級ブルジョワたちは貴族を悪くいいながら、何とか接近しようとする。恋愛に関しても、それがどんなに激しいものだとしても、最後は消え去っていく。迫害される側にいるユダヤ人であっても、ドレフュスを支持するとなると、その思考と一体化してしまい、他方の視点が見えなくなる。

そうした中で、同性愛者だけは多少異なる視点を提示する可能性を秘めている。シャルリュス男爵は大勢に同化することなく、個であり続ける。アルベルティーヌは、謎であり続ける。

しかし、それらはあくまでも例外的な存在であり、「理想は現実に触れると粉々になってしまう」。

『失われた時を求めて』の背景には、不可逆的な直線で表象される時間が流れている。だからこそ、紅茶に浸したマドレーヌに代表される無意志的記憶が意味を持つ。

そして、時間と記憶が融合した世界こそが、『失われた時を求めて』の世界に他ならない。

マルセル・プルースト『失われた時を求めて』全14冊、吉川一義訳、岩波文庫。

保苅瑞穂『プルースト、印象と隠喩 』ちくま学芸文庫。

鈴木道彦『プルーストを読む ―「失われた時を求めて」の世界』集英社新書。

吉川一義『カラー版 絵画で読む「失われた時を求めて」』 中公新書。

アントワーヌ・コンパニョン, ジュリア・クリステヴァ他『プルーストと過ごす夏』國分俊宏訳、光文社。