フランスでは16世紀半ばまで公用語はラテン語だった。フランス語が公用語になったのは、1539年に国王フランソワ1世がヴィレル=コトレで勅令を発布した時のこと。

それ以降、ピエール・ド・ロンサール(1524-1585)やジョアシャン・デュ・ベレー(1522-1560)たちは、地方語であるフランス語がラテン語に劣る言葉ではないと主張し、フランス語をラテン語に匹敵しうる優れた言語となるように努めた。

ロンサールがとりわけ注力したのは、言葉と音楽の融合だった。人物や事物を褒め称えることを目的としたオード(ode)においても、シャンソン(chanson)においても、リラを伴って歌われることを原則とした。詩句の音節数を一定にすることや、様々な押韻の規則は、現代の言葉で言えば歌詞となるようにするためだった。

『オード集』(1550)に収められた「ベルリの泉に(À la fontaine Bellerie)」では、ローマの詩人ホラティウスの「バンドゥリアの泉」に倣い、故郷にあるベルリの泉への愛と賛美を綴った。

その詩句は、一行が7音節に整えられ、韻はAABCBCB、しかもAとB女性韻でBは男性韻というように女性韻と男性韻が交互に続く。

それ以外にも、詩句のリズムや音色に精巧な仕組みが施され、ホラティウスのラテン語の詩句に劣らないフランス語の詩句が練り上げられている。

ロンサールの時代にはフランス語のつづり字がまだ定まっていなかった。そのために現代フランス語と多少違うところがあるが、ここでは古い時代のつづり字のままで、ロンサールの詩句を読んでいこう。

O Fontaine Bellerie

Belle fontaine cherie

De nos Nymphes, quand ton eau

Les cache au creux de ta source

Fuyantes le Satyreau,

Qui les pourchasse à la course

Jusqu’au bord de ton ruisseau.

おお ベルリの泉、

愛される美しい泉よ、

我らがニンフたちに。

お前の水が

逃げ去ろうとする「ニンフたち」を 水源のくぼみに

隠す時、「小さなサチュロス」が

彼女たちを、急ぎ足で追いかける

お前の小川の辺まで。

詩句が描くのは古代から続くニンフとサチュロスのテーマ。そのことによって、ベルリの泉がロンサールの故郷にある現実の泉でありながら、古典的な詩で謳われた神話的な泉と重ね合わされる。

それを謳う詩句の音色やリズムは、日本語の翻訳では決して感じることができないものであり、フランス語で読むことができる幸せは無限大だといえる。

O Fontaine Bellerie

Belle fontaine cherie

fontaineという音が反復され反響するだけではなく、belle(rie)がBelleと反復され、さらに(Belle)rieが(ché)rieと響き合う。

14音節の中で、異なる音はOとchéの2音だけ。それほどまでにベルリの泉が美しく、愛される存在であることが、重層的にこだまする音によって読者に伝えられる。

Belle fontaine cherie

De nos Nymphes, / quand ton eau

Les cache au creux de ta source

泉はニンフに愛されているのだが、愛する主体であるnos Nymphesがchérieと同じ2行目ではなく、3行目に送られることで、ニンフの存在がリズム的に強調される。

さらに、ton eauに続く文が次の一行を占めるために、3音節のquand ton eauが詩句から浮かび上がることになる。つまり、水源のくぼみにニンフたちを隠している泉の水にスポットライトが当たり、4 / 10(3-7)のリズムから明らかになる。

Fuyantes / le Satyreau,

Qui les pourchasse à la course

Jusqu’au bord de ton ruisseau.

Fuyantesは、第1詩節を構成する7行の詩句の中で、最も強いスポットライトを浴びる言葉である。

まず、構文的にはどこにも繋がらず、les nymphesあるいは前の行のles (chashe)や後ろの行のles (pourchasse)の姿を描き出す。ニンフたちの逃げ惑う姿が、その配置によってくっきりと浮かび上がってくる。

音的にも、fの音が、fontaine, Nymphesと響き合い、泉やニンフがfuyantesな存在であることが、音声として読者の記憶に刻まれる。

その一方で、ニンフたちを追いかけるSatyreauにはeauの音が含まれ、ton eauとruisseauと韻を踏むことで、サチュロスさえもが泉の一部であることが暗示される。

サチュロスがニンフたちを追いかける(pourchasse)時の動詞に含まれるouの音は、追跡のスピードを示すà la course(急いで)だけではなく、泉の水源(ta source)にも響いている。その共鳴によって、この場面には常に泉の水が流れているように感じられる。

また、le Satyreauは、関係代名詞で何をしているのか説明されるのだが、本動詞がなく、その単語だけが宙に浮いている。

この第1詩節を読むだけで、ロンサールがどれほどの仕掛けを施し、意味とリズムと音色を融合させ、映像的にも音楽的にも美しい詩句を作り上げたのかを理解することができる。

第2詩節から最終の第5詩節まで、ホラティウスの「バンドゥリアの泉」で歌われたイメージが中心となり、そこにロンサールのアレンジが加えられる。

第2詩節では、角の生え始めた子山羊が歌われる。そのイメージはホラティウスに由来するものだが、ホラティウスでは子山羊は生け贄に捧げられ、泉の水を赤く染めた。その一方、ロンサールは、子山羊をニンフの額を飾る冠とする。

Tu es la Nymphe eternelle

De ma terre paternelle :

Pource en ce pré verdelet

Voy ton Poëte qui t’orne

D’un petit chevreau de lait,

A qui l’une et l’autre corne

Sortent du front nouvelet.

お前は 永遠の「ニンフ」

我が父祖の地の。

そのために、 薄緑のこの草原の中、

見てくれ、お前の詩人が、子山羊で

お前を飾るのを。

二つの角が 生えだしている、

その生まれたばかりの額から。

この詩節の音色は、最初の2行の韻によって強く印象付けられる。

éternelle – paternelle

その二つの単語の中で、[ e ]の音が韻を踏むだけではなく、ternelleが同じ音。先祖伝来の(paternelle)地にある泉=ニンフが永遠である(éternelle)と、音によってはっきりと示される。

その響きは、続く韻の中にも響き続ける。

verdelet – de lait – nouvelet

[ e ]の韻だけではなく、[ ə ] [ l ]という2音が反復し、豊かな韻の響きを立てる。

さらに、verdelet (薄い緑)とnouvelet(新しく生まれたばかり)では、[ v ]の音も重なる。

その様子を見るようにと詩人(ton Poëte)が泉のニンフに命じる時にも、voy (= vois)と [ v ]の音が響く。

ternelleで聞こえた [ r ]の音は、3行目になり、pource (= pour cela ) – pré – verdeletへと伝わり、ベルリの泉とそれを取り囲む草原の緑が一体化している様子が、音として感じられる。

その流音 [ r ]は、次に韻を踏む orne – corneでも反復され、「飾る(orne)」と「角(corne)」を音で繋ぐ。

しかも、それだけではなく、chevreau(子山羊)とも共鳴する。

そのchevreauにはeauの音が響き、orne, corneで韻を踏む母音 [ 0 ]だけではなく、ニンフの額を飾る冠となる山羊にも水(eau)の音が流れていることが示される。

このようにして、詩句の至るところから、水(eau)が流れ出す(sortent)。

第3詩節では、詩人の詩句が泉を高貴で永遠なものにすると歌われる。その際、ロンサールは、詩人(=「私」)の姿を、ホラティウスよりもはるかに具体的に描く。

L’Esté je dors ou repose

Sus ton herbe, où je compose,

Caché sous tes saules vers,

Je ne sçay quoy, qui ta gloire

Envoira par l’univers,

Commandant à la Mémoire

Que tu vives par mes vers.

夏、私は眠り、休息する

お前の草の上で。そして、書く

緑の柳の下に隠れ、

何か、お前の栄光を

世界中に伝えることになるものを。

命じるのだ、「記憶」に向かい、

お前が生きるようにと、私の詩句により。

季節は夏(L’Esté=été)。場所は、泉の草の上(sus=sur ton herbe)、そして緑の柳の下(sous tes saules ver(t)s )。私の行動は、眠る(dors)、休息する(repose)、そして、書く(compose)。

これらの動詞には全て水(eau)の音が含まれている。そのことは、詩人が水の僕(しもべ)であることを暗示する。

「私」が書く(compose)のは、何かわからないもの(Je ne sçay quoy = je ne sais quoi)。しかし、それが詩句(vers)であることは、韻を踏む単語 ver(t)s(緑)、univers(宇宙)にvers(詩句)という音が含まれることで暗示され、最後に至り、私の詩句(mes vers)と明示される。

その詩句は、いつかお前の栄光(ta gloire)を、世界中に(par l’univers)送り届けることになる(envoira = enverra)。

そのようにして、美しい泉のニンフの栄光(gloire)は「記憶」(la Mémoire)の中に刻み込まれ、時間とともに失われる存在から永遠の存在へと変わる。

その栄光と記憶の関係は、oireの音が共通するだけではなく、記憶の前にある定冠詞が [ l ]の音を響かせることで、gloireと連動して、éternelleとも共鳴する。

シリウス星を指すCaniculeという言葉はラテン語とフランス語に共通し、猛暑の時期を意味する。第4詩節では、その時期にも泉のすがすがしさは変わることがなく、家畜たちの憩いの場になることを歌う。ロンサールはほぼホラティウスに従いながら、新たな要素として牧人の姿を登場させる。

L’ardeur de la Canicule

Ton verd rivage ne brule,

Tellement qu’en toutes pars

Ton ombre est espaisse et drue

Aux pasteurs venans des parcs,

Aux bœufs las de la charrue,

Et au bestial espars.

真夏の灼熱が

お前の緑の岸辺を焼くことはない、

それほど、いたるところ、

お前の日陰は 厚く、濃い、

牧場からやって来る牧人たちにも、

鋤を引くのに疲れた牛たちにも、

あちこちに散らばる家畜たちにも。

ここでまず耳を打つのは、最初の2行の韻を踏む言葉。真夏(canicule)の暑さは焼き付ける(brûle)ようだ。

しかし、そうした暑さの中でも、ベルリの泉の緑の岸辺(ton verd(t) rivage)は焼かれることなく、至るところで(en toutes par(t)s)、日陰を保ち、すがすがしい。

お前の日陰(ton ombre)は、厚く(es(é)paisses)、密生している(drue)。

その際、druはCanicule、brûleと[ u ]の音を共有するのだが、意味的には対立する。そのことで、灼熱の暑さも泉によって吸収されることを暗示しているかのような印象を生み出している。

日陰に涼を求めにやって来るのは、牧人(pasteur)、牛(bœus)、家畜(bestial)。ここで耳を傾けたいのは、aux pasteurs, aux bœufs, au bestialの [ 0 ]の音。そこには水(eau)の音が聞こえる。

最終詩節は、言葉の力によって、現実の存在が永遠となることを祈願する祈りとして読んでみたい。

「私」という詩人がベルリの泉を祝福し、永遠に泉たちの女王となって欲しいと願う。そして、「言霊」の力によって、現実が願いの通りになることを期待する。

冒頭に置かれた « Iô »という喜びの感嘆詞は、祈祷の始まりを告げる。

Iô, tu seras sans cesse

Des fontaines la princesse,

Moy célébrant le conduit

Du rocher percé, qui darde

Avec un enroué bruit

L’eau de ta source jazarde

Qui trepillante se suit.

なんと喜ばしことか お前はいつまでも

泉たちの女王でありつづけるだろう、

私は祝福する、穿たれた岩の

水の流れを。岩は

しゃがれた音を立てながら発射する、

ざわめく水源の水を、

そして、水は飛び跳ねながら 流れていく。

「ベルリの泉に」の冒頭は、泉に対する呼びかけだったことを思い出そう。

« O Fontaine Bellerie / Belle fontaine cherie »。

最終詩節では、再びfontainesという言葉が戻ってくるが、今度はその中でも「お前」(=ベルリの泉)は特別であり、女王となり、いつまでも女王でありつづけると歌われる。

そこで問題になるのは、動詞が未来で活用され(sera)、「絶えず、いつまでも」(sans cesse)という副詞が付け加えられることで、永遠性が呼び起こされていること。そのことは、[ s ]の音の反復によって示される。

Iô, tu seras sans cesse

Des fontaines la princesse

sera – sans – cesse – princesse. 目の前にあるベルリの泉が、将来、泉たちの女王になり、その状態が未来永劫に続いていく。そうした願いが、この2行の詩句の音楽の中に込められている。

それが未来のことでありながら、« Iô »という喜びがすでに発せられていることで、すでにそれが実現しているかのような感覚を生み出す。

この2行は、現実がこうあって欲しいという祈願なのだ。

そして、その現実を呼び寄せるのが、詩人の言葉。

そのように考えると、3行目のmoy (= moi)に続く5行の詩句は、célébrantという動詞によって示されるように、「祝福」の言葉だといえる。

その中で歌われる穿たれた岩(rocher percé)はホラティウスに由来するが、水の流れる映像や音はロンサールの方がはるかに具体的で、生き生きしている。

水源(source)の水の流れは、おしゃべりをするようにざわめいている(jazarde)。その水を岩が発射する(darde)時には、しゃがれた音(un enroué bruit)を立てる。そして、そこから流れ出す水は、飛び跳ねながら(trepillante)、続いていく(se suit)。

L’eau de ta source jazarde

Qui trepillante se suit.

ここでは、視覚と聴覚が連動し、生き生きとした水の流れが目の前に出現し、ベルリの泉が女王としてふさわしい存在であることが示される。

その上、sourceに源を発し、se suitと次々に続いていく水の流れは、第5詩節の最初に何度も反復された [ s ]の音とも響き合い、永遠を指し示す。

« O Fontaine Bellerie »。

このように呼びかけられたベルリの泉が永遠に存在して欲しいと祈る詩句は、35行の詩句全体を通してリズムと音色によって支えられた美しい祈祷となり、読者の記憶の中の泉の瑞々しい姿を刻み込む。

「ベルリの泉に」の詩句は、音楽と歌詞が見事に融合したものであり、オード(Ode)という詩のジャンルを代表する作品だと言っても過言ではない。

最後にもう一度、「ベルリの泉に」の朗読に耳を傾け、詩句の音楽性を味わってみよう。

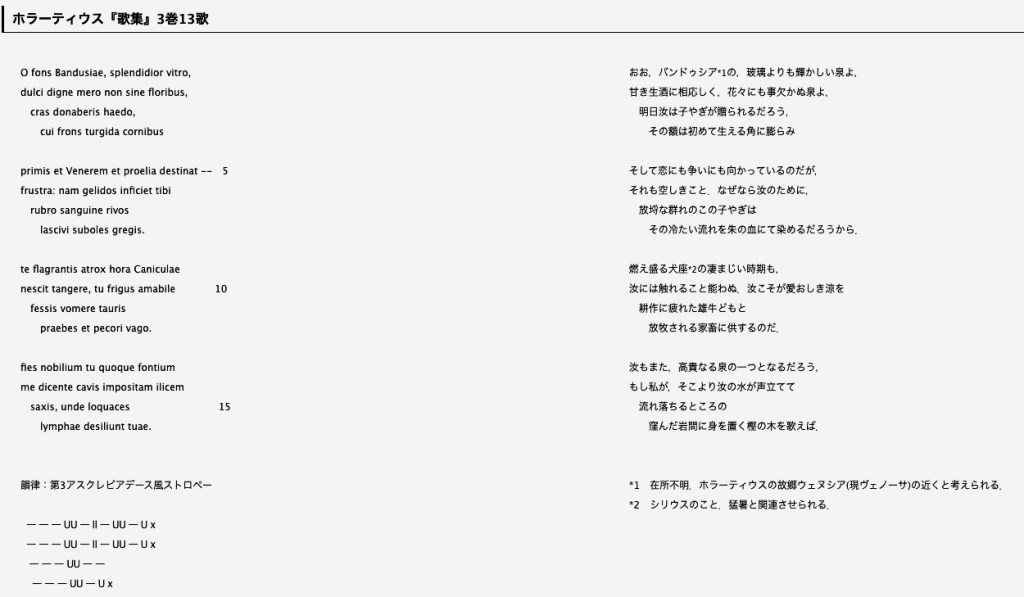

次のサイトでは、ホラティウス「バンドゥリアの泉」のラテン語と日本語の対訳を読むことができる。

http://litterae.blog8.fc2.com/blog-entry-1715.htm