ロンサールは、「さらば(Adieu)」という言葉を3度反復しながら、ガティーヌの森を3つの視点から描き出していく。

最初は、詩人にとっての森。二つ目は、過去の森と現在の森の対比。三つめは、古代ギリシアの神託の地としての森。

そして、こうした側面を浮かび上がらせた後、最後に、一つの哲学が提示される。その哲学の根本は、「素材(la matière)は残り、形(la forme)は失われる」というもの。

アリストテレスにおける質料/形相を思わせるこの最後の詩句には、どのような意図が込められているのだろう?

41-48行で歌われる「詩人にとっての森」に関しては、「最初に(premier)」という言葉が反復され、詩人としての「私」の起源がガティーヌの森にあることが示される。

Adieu, vieille forest, le jouet de Zephyre,

Où premier j’accorday les langues de ma lyre,

Où premier j’entendi les flèches resonner

D’Apollon, qui me vint tout le cœur estonner ;

Où premier admirant la belle Calliope,

Je devins amoureux de sa neuvaine trope,

Quand sa main sur le front cent roses me jetta,

Et de son propre laict Euterpe m’allaita. (v. 41-48)

さらば、いにしえの森よ、西風ゼピュロスが自由に吹き渡った森、

そこで最初に、私は竪琴の言葉たちの音を奏でたのだった。

そこで最初に、私はアポロンの矢が響くのを聞いたのだった。

アポロンがやってきて、私の心を驚かせたのだ。

そこで最初に、美しいカリオペーに見とれ、

私は彼女の9番目の比喩に恋に落ちたのだった。

その時、カリオペーの手が、私の額の上に百本のバラを投げかけ、

エウテルペーが、彼女自身の乳で私に授乳したのだ。

西風ゼピュロス(Zephyre : Zéphyr)は、春と初夏のそよ風を運ぶ豊穣の風であり、ボティチェリの「ヴィーナスの誕生」では、海から誕生し貝殻の上に立つ美の女神ビーナスを、岸辺へと運ぶ役割を担っている。

いにしえの森(vieille forest : forêt)は、そうした風がおもちゃ(le jouet)にし、自由に吹く地なのだ。

その森には、アポロン(Apollon)の矢の音が響き、9人の詩のミューズたちの中からは、カリオペー(Calliope)とエウテルペー(Euterpe)がいる。

「私」の額の上には、カリオペーによって100本のバラの花を投げかけられたと言われるのだが、「私」=ロンサールはとりわけバラをテーマにした詩を数多く作っていて、現在ではピエール・ド・ロンサールと呼ばれるバラの品種まである。

その詩人としての第一歩を踏み出したのが、ガティーヌの森だったと歌われる。

その森に、「私」は「さらば、いにしえの森よ」と別れを告げなければならない。

次に、その森の過去と現在が対比して示される。

Adieu, vieille forest, adieu testes sacrées,

De tableaux et de fleurs autrefois honorées,

Maintenant le desdain des passans alterez,

Qui bruslez en Esté des rayons etherez,

Sans plus trouver le frais de tes douces verdures,

Accusent vos meurtriers, et leur disent injures. (v. 49-54)

さらば、いにしえの森よ、さらば、絵画と花々で、

かつて、名声を与えられてきた聖なる頭たちよ。

今では、そこを通りかかる人びとの軽蔑の的。彼らは、喉を渇かせ、

夏、大気の光線に焼かれ、

穏やかな緑の葉の新鮮さをもはや見い出すことができず、

殺人者たちを批難し、悪口を投げかける。

前の詩節の冒頭と同じように、« Adieu, vieille forest (= forêt)»という詩句が反復され、その上で、もう1度 « Adieu »と繰り返されることで、別れの気持ちが一層強く表現される。

そして、「かつて(autrefois)」と「今(maintenant)」という言葉が、森の伐採前の姿と伐採後の姿を対象的に浮かび上がらせる。

ガティーヌの森は、かつて、花々や美しい風景の見られる神聖な(sacré)森だった。

しかし、今では、そこを通りかかる人びと(passans = passants)の軽蔑(le desdai = dédain)の的になっている。

木々が切り倒されたおかげで、太陽の光(les rayons)は大気(etherez – éthérés)の中を通るのと同じように差し込み、人びとは喉が渇いている(alterez = altérés)。

緑の葉が形作る木陰で涼(le frais)を取ることもできない。

そのために、木を切り倒すという殺人的な行為をする樵たち(=殺人者: meurtries)を批難し(accusent)、悪口(injures)を投げかける。

人びとが敬う聖なる存在が軽蔑と批難の対象となる。そうした変化を森の伐採はもたらしたのだ。

« Adieu »が先導する3つ目の詩節では、神が人間にもたらした恩恵に言及され、木を切ることの冒瀆性が明白になる。

Adieu, Chesnes, couronne aux vaillans citoyens,

Arbres de Jupiter, germes Dodonéens,

Qui premiers aux humains donnastes à repaistre,

Peuples vrayment ingrats, qui n’ont sceu recognoistre

Les biens receus de vous, peuples vrayment grossiers,

De massacrer ainsi leurs pères nourriciers. (v. 55-60)

さらば、オークの木々よ、勇敢な市民たちの王冠、

ジュピターの木、ドードーナの胚芽よ、

それらが、初めて人間たちに食物を与えたのだった。

人間は本当に恩知らずな者、感謝しなかったのだ、

あなた方から受け取った良きものについて。本当に野蛮な者たち、

あんな風にして、育ての親を殺害してしまう。

オークの木(chesnes = chênes)、ジュピター(Jupiter)、古代ギリシアのドードーナ(Dodone)は、ホメロスの『オデュッセウス』で語られる逸話を連想させる。

故郷のイタキ島に戻る旅の途中、オデュッセウスはドードーナに立ち寄り、ゼウスの神託を受けるために、高く茂ったオークの木に問いかる。

ロンサールが古代ギリシアの大神ゼウスではなく、古代ローマの大神ジュピターの名前を出していることは、ルネサンスの時代には、二つの神話が一体化して捉えられていたため。

最初の« Adieu »は詩の源としての森に対してのものだったが、ここでは命の源としての森に対するものになる。

そのことを示すために、ここで再び「初めて(premiers)」という言葉が使われ、ドードーナの胚芽が、初めて人間たちに、食べる物(à repaistre = repaître)を与えた(donnastes = donnâtes)のだと言われる。

つまり、森は育ての親(pères nourriciers)なのだ。

それなのに、人間は忘恩にも木々を切り倒してしまう。

人間とは、受け取った富み(les biens receus = reçus)を認識し、感謝する( recognoistre = reconnaître)こともできなかった(n’ont sceu = su)、本当に(vrayment = vraiment)恩知らず(ingrats)な存在。

そして、育ての親を殺害する(massacrer )、野蛮な(grossiers)存在なのだ。

« Adieu »に導かれた3つの詩節は、森を守る自然保護の視点から解釈することができる。その際には、アンリ・ド・ナヴァールがガティーヌの森を開拓し売却するという歴史的な状況は考慮されないことになる。

では、作者の意図を無視した読み方は間違っているのだろうか?

答えは「否」である。

後の時代の読者である私たちには、それぞれの時代に応じた読み方をすることが許されている。別の視点から見れば、より豊かな読み方を可能にする作品の方が、限定的な読み方しか許さない作品よりも優れていると言うこともできる。

「哀歌」第24番を単にナヴァール公に対する反対として読むのであれば、後の時代に読む意味はそれほどないだろう。しかし、自然に対する接し方を歌った詩として読むのであれば、自然を愛する人びとの心に響く詩句が数多く含まれ、これからも読み続ける価値がある。

ただしそうした場合でも、ロンサールの意図がアンリ・ド・ナヴァールに反対する立場を表明することだったということは知っておきたい。何も知らずに自由な解釈をするのではなく、知った上で、異なる解釈を提示することが大切であり、ロンサールに対する時代錯誤的な誤解を招かないために必要なことなのだ。

最後に、ロンサールは、森の伐採というテーマを超えて、一つの哲学を提示する。

Que l’homme est malheureux qui au monde se fie !

Ô Dieux, que véritable est la Philosophie,

Qui dit que toute chose à la fin périra,

Et qu’en changeant de forme, une autre vestira :

De Tempé la vallée un jour sera montagne,

Et la cyme d’Athos une large campagne,

Neptune quelquefois de blé sera couvert.

La matière demeure, et la forme se perd. (v. 61-68)

人間はなんと不幸なのだろう、この世界を信頼するとは!

おお神々よ、「哲学」こそが、真実なのだ、

哲学は言う、全ての物は最後には死に絶えるだろう、

そして、姿を変え、別の姿を担う。

テンペの谷は、いつか、山になるだろう。

アトス山の頂上は、広い草原になるだろう。

海の神ネプチューンが、時に、小麦に覆われるだろう。

素材は残る。形は失われる。

ここで哲学(la philosophie)と言われているものは、最後の詩句で「素材(matière)」と「形(forme)」という言葉が使われていることから、アリストテレスの哲学を思わせる。

アリストテレスは、現実の事物を二つの側面から捉えた。例えば、木でできたテーブルも椅子を考えてみよう。

テーブルも椅子も木材がなければ作ることができない。見方を変えると、二つのもののベースには木という素材がある。

他方、木材をテーブルや椅子にするためには設計図が必要になる。テーブルや椅子の形が予め決まっていなければ、素材をそれぞれの形にすることはできない。

従って、「質料」という素材と「形相」という設計図の組み合わせがあり、現実の個々の事物が成立することになる。

「質料」と「形相」の二元論は、事物の生成を説明する原理になる。

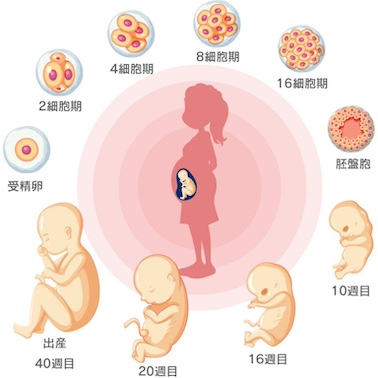

例えば、人間は母親の胎内にある受精卵から成長が始まる。受精卵にはすでに遺伝子情報という設計図(=形相)が組み込まれていて、段階的に胎児の形に生成していく。

そこでは受精卵の形から人間の姿へと次第に形(forme)は変わっていくが、結局それらは一つの素材(matière)でできている。

「形(la forme)は失われる」とロンサールが言う時、その「形」はアリストテレスの「形象」つまり、素材をある形にする設計図ではなく、事物の外見を指している。従って、アリストテレス哲学を正しく反映しているとはいえない。

その一方で、素材と形を対比に基づき、その上で素材は残るという思想は、「質料」が事物の素材として存在し続けるというアリストテレスの形而上学を受け継いでいるといえる。

全ての物は変化するが、しかし消滅することはない。そうした思想は、古代ローマのルクレチウスの『事物の本質について』やオヴィデウスの『変身物語』でも説かれてきた。

また、ロンサールより10年ほど歳下のモンテーニュも、「万物は常に流動と変化の中にある」とした後で、「火の死滅は空気の誕生であり、空気の死滅は水の誕生」というヘラクレイトスの自然哲学に賛同し、変化は消滅ではないことを前提に論を進めた。(『エセー』第2巻12章「レーモン・スボンの弁護」)

ロンサールは、アンリ・ド・ナヴァールによるガティーヌの森の伐採に反対し、木のをやめるように樵に命じた。そして、伐採の前後でどれほどの変化があり、その行為がどれほどの冒瀆であるかを描き、論じてきた。

その変化はロンサールにとって明らかに悪であり、受け入れることができないはず。

その価値判断は、全てが変化するこの世を信頼する((se fie au monde))人間は不幸(malheureux)だという言葉につながる。

全てのもの(toute chose)は、最後には(à la fin)消え去ってしまい(périra)、形を変え(en changeant de forme)、別の形(une autre (forme))を纏うことになる(vestira = vêtira)と、哲学は教える。

その実例にも事欠かない。ギリシャのテッサリア地方にあるテンペ渓谷(la vallée de Tempé)、エーゲ海に突き出したアトス山(Athos)、そして海の神ネプチューン(Neptune)が、それぞれ山や草原や麦の小麦の畑に形を変える。

これほど変化を強調する詩句が続けられた後、「素材は残る。形は失われる。」と格言のような表現が置かれ、「哀歌」第24番は締めくくられる。

ロンサールはこの詩句を通して、たとえガティーヌの森の姿が変わってしまったとしても、「質料」としてのガティーヌの地は残るとほのめかし、心の慰めとしたのだろうか?

それとも、モンテーニュと同じように、「万物は一つの変化から他の変化へと移りゆくもの」だと考え、変化がこの世の現実だと認めながらも、しかし、« péria » « se perd »と繰り返すことで、消滅への警告を発しようとしたのだろうか?

ロンサールは、数多くの恋愛詩の中で、時間はすぐに過ぎ去り、バラの美しさもあなたの若さもすぐに失われてしまう、だからこそ今この時に花を摘み、私を愛して欲しいと歌った。

時間の経過は全てを押し流し、美も愛も失われてしまう。

そのことを考えると、「哀歌」第24番においても、いったん伐採された森は戻ってこないという、失われることへの思いが強かったに違いない。

「形」は「変わる」のではなく、「失われる」。

そこにこそ、失われたガティーヌの森に対するロンサールの愛惜の念が、強く、そして深く、こめられている。

最後にもう1度繰り返すことになるが、「哀歌」第24番は、ロンサールがアンリ・ド・ナヴァールによるガティーヌの森の伐採と売却に反対したという状況を背景にしている。

そのことを無視して、16世紀の詩に現代の自然保護やエコロジーの思想を見つけ出そうとすることは、時代錯誤的な解釈だと言わざるをえない。

しかし、他方で、ガティーヌの森の伐採に反対するだけの詩として解釈しなければならないことはない。時代背景を知った上で詩を読むことは必要なことだが、その上で、それらを超えた読み方も可能である。

ロンサールの意図がどのようなものであったにしろ、また、古代から続くアニミズムを通して自然を見ることとエコロジー的思考が本来は異なったものだったとしても、自然を大切にするという意味を「哀歌」第24番から読み取ることは、この詩をより豊かなものにすることにつながる。

文学作品は多様な読みを受け入れる器なのだ。