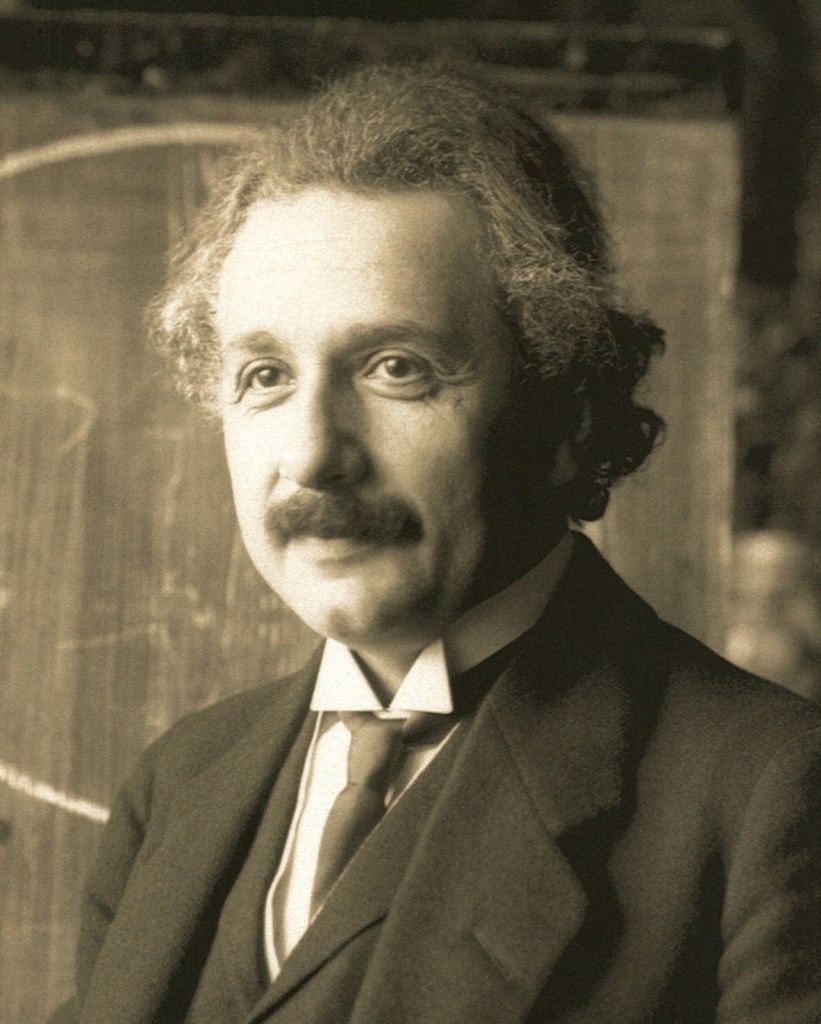

第一次世界大戦と第二次世界大戦に挟まれた1932年、国際連盟がアルベルト・アインシュタイン(1879-1955)に、今の文明の中で最も大切だと思われる事柄を取り上げ、一番意見を交わしたい相手と書簡を交換して欲しいと依頼した。

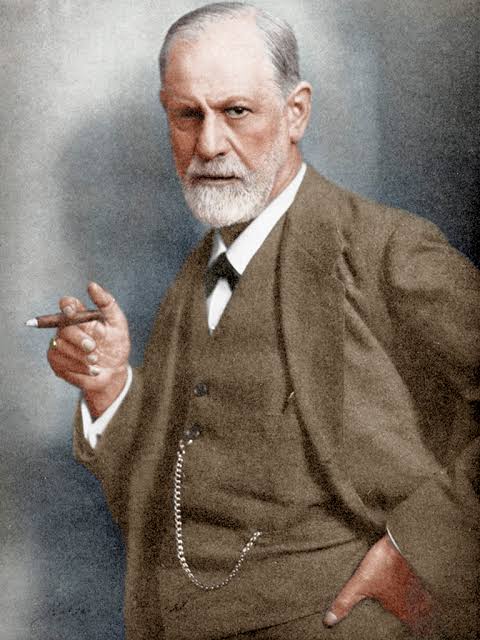

そこでアインシュタインは「人間はなぜ戦争をするのか」という問いを立て、対話の相手にジークムント・フロイト(1856-1939)を選択した。そして、フロイトがアインシュタインの要請に応え、一回限りだが、二人の間で書簡が交換されたのだった。

その日本語訳が、A・アインシュタイン、S・フロイト『ひとはなぜ戦争をするのか』(浅見昇吾訳、講談社学術文庫)として出版されている。

20世紀はアインシュタインの相対性理論とフロイトの深層心理学に基づく精神分析学が大きな影響を持った時代であり、第一次世界大戦を経た時点で、二人の優れた学者が戦争について語り、どのようにしたら人類が戦争をなくしうるかという問いに対する答えを模索する往復書簡は、戦争を止めることのない人間という存在を考える上で大変に興味深い。

(1)戦争を阻止するには

アインシュタインが提示し、フロイトも同意する戦争を阻止する方法、それは国際的な機関が存在し、その機関が機能すること。

その意味では、第一次世界大戦後に発足した国際連盟(League of Nations)も、第二次世界大戦後に作られた国際連合(United Nations)も、戦争を阻止するための第一歩だといえる。

しかし、現在のロシアとウクライナ(+いわゆる西側諸国)の戦争、パレスチナのテロとイスラエルの報復としての大殺戮を見ても、国連が有効に機能していないことは明白である。

アインシュタインもフロイトも、そうした機関の必要性を認識しながら、同時に、それが機能しないことを理解していた。

アインシュタインは、理念についてこう書いている。

すべての国家が一致協力して、一つの機関を創りあげればよいのです。この機関に国家間の問題についての立法と司法の権限を与え、国際的な紛争が生じたときには、この機関に解決を委ねるのです。個々の国に対しては、この機関の定めた法を守るように義務づけるのです。

もし国と国のあいだに紛争が起きたときには、どんな争いであっても、必ずこの機関に解決を任せ、その決定に全面的にしたがうようにするのです。そして、この決定を実行に移すのに必要な措置を講ずるようにするのです。

(中略)

国際的な平和を実現しようとすれば、各国が主権の一部を完全に放棄し、自らの活動に一定の枠をはめなければならない。

他の方向では、国際的な平和は望めないのではないでしょうか。

フロイトは、1920年に設立された国際的な機関=国際連盟が機能しない理由を端的に指摘している。

戦争を確実に防ごうと思えば、皆が一致協力して強大な中央集権的な権力を作り上げ、何かの利害の対立が起きた時には、この権力に裁定を委ねるべきなのです。それしか道がないのです。

(中略)

(しかし)独自の権力、自分の意志を押し通す力を国際連盟は持っていないのです。否、国際連盟がそうした力を持てるのは一つの場合に限られるのです。個々の国々が自分たちの持つ権力を国際連盟に譲り渡すとき、そのときだけです。とはいえ、目下のところ、個々の国々が自分たちの主権を譲り渡す見込みはほとんどありません。

それぞれの国が主権の一部を放棄し、国際機関に権力を譲り渡す。それが戦争を抑止する唯一の道だという理念と、その不可能性が、この二人の言葉からはっきりと浮かび上がってくる。

二人の言葉が交わされてから90年以上が経つ現在でも、国際連合において、第二次世界大戦で勝利した側のアメリカ、フランス、イギリス、ソ連、中国が常任理事国という権力のある地位を占め、様々な決定に対して拒否権を持つ。そうした国々が、自分たちの利益に反して主権の一部を放棄することはないし、機関の決定を阻止する権力さえ持っている。

さらに、国際機関には独自の力、つまり軍事力はなく、たとえ決定が下ったとしても、その決定に従わせる力を持たない。

その結果、組織が存在したとしても、戦争を阻止することはできないという結論に至らざるをえない。

それが21世紀の現在でも続いている事態なのだ。

(2)権力欲から「死の欲動」へ

アインシュタインは、国家間の戦いの根底には人間の心の問題があるのではないかと考え、そのために心理学者であるフロイトを対話の相手に選んだのだった。

アインシュタインにとって、人間の悪しき心の一つは権力欲。

この点についての指摘は、現在まさに私たちが直面する問題を的確に言い当てている。

いつの時代でも、国家の指導的な地位にいる者たちは、自分たちの権限が制限されることに強く反対します。

この考察は、国家の権力についても、個人の権力についても、権力を持つ側は自分たちの力が制限されることを拒否するという点で、同じであることを示している。

その結果、倫理的な制限を嫌い、利益を追求する人びとがいる。

この権力欲を後押しするグループがいるのです。金銭的な利益を追求し、その活動を押し進めるために、権力にすり寄るグループです。戦争の折に武器を売り、大きな利益を得ようとする人たちが、その典型的な例でしょう。彼らは、戦争を自分たちに都合のよいチャンスとしか見ていません。個人的な利益を増大させ、自分の力を増大させる絶好の機会としか見ないのです。社会的な配慮に欠け、どんなものを前にしても平然と自分の利益を追求しようとします。

では、なぜそうしたブループの人びとを押しとどめ、戦争を終わらせることができないのか? 多くの人びとは戦争に苦しみ、戦争の悲惨さを訴え、平和を口にするのもかかわらず。

少数の権力者たちが学校やマスコミ、そして宗教的な組織すら手中に収め、その力を駆使することで大多数の国民の心を思うがままに操っている!

一旦戦争状態になると、多くの人びとが自国を守るためという理由で、戦争を正当化し、攻撃に賛同するのは、アインシュタインが述べているこうしたシステムに他ならない。

戦争状態の際の人びとの姿を見てきたアインシュタインは、人間には、根源的に、「憎悪に駆られ、相手を絶滅させようとする欲求」が潜んでいるのではないかと考え、心理学者のフロイトにその真偽を問いかけたのだった。

フロイトは、その問いに対し、アインシュタインに賛同し、人間には「破壊し殺害しようとする欲動」があると答える。

その上で、反対の欲動、つまり「保持し統一しようとする欲動」の存在にも触れる。

二つの相反する欲動は、別の言葉で言えば、「愛(エロス)」と「憎しみ」、物理学で言えば、「引力」と「反発力」でもある。

フロイトは、それらが単独で存在するわけではなく、相互に連関するものであり、一方が善でもう一方が悪と簡単には決められないという点を強調する。

例を挙げましょう。自分の身体や生命を保持したいという欲動は、間違いなくエロス的なものです。ですが、攻撃的な振る舞いができなければ、自分を保持することなどできません。愛の欲動というものは何かの対象に向けられているのですが、その対象を手に入れようと思えば、目の前のものを力づくで奪い取ろうとする欲動が必要になります。

こうした認識に基づき、フロイトはもう一歩先へと精神分析の理論に踏み込み、人間には、「生への欲動」と「死の欲動」があるとする。

「死の欲動」という概念は、フロイトが戦争で心的外傷を負った兵士たちの治療の過程で提示したものだった。

生命体は、最初の段階では無機物であり、そこに生命が生成した。そして、あらゆる生物は、命のない無機質の状態に戻ろうとする欲望を持つ。そうした心の動きをフロイトは「死の欲動」と呼んだ。

生命体は自己にとって異質なものを外部へと排除することで自分を守るという動きをする。他方、その動きが外部の対象に向かう時があり、「死の欲動」が他者に対する攻撃となって現実化される時もある

その精神分析理論に基づくと、攻撃は自己防衛ということになる。

このような攻撃性の内面化が強すぎれば、ゆゆしき問題となります。ですが、攻撃性が外部世界に向けられるなら、内面への攻撃が緩和され、生命体によい影響を与えます。とすれば、どうなるでしょうか。私たちが反対してやまない人間の危険で邪悪な振る舞い、それを正当化してしまうことになるのです。生物である以上しかたがないという言い訳を与えてしまうのです。

「死の欲望」を持ち出すフロイトの理論は少しわかりずらいと思われるかもしれないが、しかし、自己防衛の機能が人間に備わっているとしたら、自分を守るために外部の敵を攻撃することは、ごく自然なことだと考えられる。

攻撃が自己防衛であれば正当化される。それは現在の世界でも一般的に認められている論理に他ならない。

こうした考察を経て、フロイトは次のように結論づける。

人間から攻撃的な性質を取り除くことなど、できそうにもない!

この結論は、人間の根源には相手を破壊しようとする欲望が潜んでいるというアインシュタインの恐れにも似た考察を全面的に肯定するものであり、人間という生物は戦争を止めることができないという結論に達せざるをえないことになる。

(3)戦争を止められないのか? 文化の役割

たとえ国際的な組織を作ったとしても、人間の本性からして、戦争を止めることはできない。それが二人の学者の対話から導かれる結論になる。

しかし、そうだとしても、誰もが悪だとわかっている戦争を止める方法はないのか?

アインシュタインは具体的な方法を提示することはないが、一つの警鐘を鳴らすことは忘れない。

人間の心を特定の方向に導き、憎悪と破壊という心の病に冒されないようにすることはできるのか?

この点についてご注意申し上げておきたいことがあります。私は何も、いわゆる「教養のない人」の心を導けばそれでよいと主張しているわけではありません。私の経験に照らしてみると、「教養のない人」よりも「知識人」と言われる人たちのほうが、暗示にかかりやすいと言えます。「知識人」こそ、大衆操作による暗示にかかり、致命的な行動に走りやすいのです。なぜでしょうか? 彼らは現実を、生の現実を、自分の目と自分の耳で捉えないからです。紙の上の文字、それを頼りに複雑に練り上げられた現実を安直に捉えようとするのです。

このアインシュタインの警鐘は、現在でも通用する。彼自身が学者であったからこそ、自戒の意味を込めて、「知識」こそが人間を致命的な行動に走らせ、多くの人びとをそちらの方向へと導く危険を告発したのだろう。

それに対して、フロイトは「文化」の意義を強調する。その理由は、文化が「生(エロス)の欲動」と同時に「死の欲動」を抑制する方向に働くと考えたからだ。

心理学的な側面から眺めた場合、文化が生み出すもっとも顕著な現象は二つです。一つは、知性を高めること。力が増した知性は欲動をコントロールしはじめます。二つ目は、攻撃本能を内に向けること。好都合な面も危険な面も含め、攻撃欲動が内に向かっていくのです。

文化の発展が人間にもたらしたこうした心のあり方 — これほど、戦争というものと対立するものはほかにありません。

フロイトの理論によれば、「文化」が発達すると、「生(エロス)の欲動」が抑えられ、人口が減少する。そして、「死の欲動」が抑えられるために、攻撃性が減少し、戦争を避け、平和を望むようになる。

この最後の点で、「知識人」に不信を抱くアインシュタインと、「文化」に信頼を置くフロイトとは、かなり大きな隔たりがある。

アインシュタインは戦争を止めさせる方法を提示できず、フロイトのほうではその方法を提案している。としたら、「文化」に期待をかけたいと思うのは当然だろう。

私もフロイトの言う「文化」の力を信じたい。しかし、そうすることはできない。その理由を次に考えていきたい。

(4)支配する文化

国際機関が戦争を抑止できないのは、一部の権力を持った国が自国の権限をその機関に譲り渡すことがないからだという理由だった。

それと同じことが文化についてもいえるのだが、しかし、支配的な文化の中では、他の文化に対してどのような立場にいるのか意識されないことが多い。無意識のうちに、自分の属する文化を基準にし、価値判断を下す。

フロイトの次の一節を読んで、私たちはごく自然に納得するか、あるいは読み流すのではないだろうか?

戦争とは、一方の側が相手を征服することで終わるものなのです。けれども、征服戦争、侵略戦争の全てを一括し、それに対して統一的な評価を下すようなまねはできません。なるほど、モンゴル人やトルコ人の侵略戦争は災いしかもたらしていません。ですが、「暴力による支配」から「法による支配」への転換をもたらした戦争もあります。(中略)ローマ人の行った征服のことを考えてみてください。地中海の国々に見事な「ローマの平和(パックス・ロマーナ)」をもたらしたではないですか。フランスの国王たちの領土拡大を思い出してください。平和的に統一された国を生みだし、フランスという国を栄えさせたではないですか。

ここでフロイトは、戦争によって他の国家や地域を支配下に置いた例を挙げながら、チンギス・カンのモンゴル帝国やトルコのオスマン帝国は災禍でしかなかったが、ローマ帝国はブルボン王朝下のフランスの支配は平和をもたらすものだったと肯定的な評価を下している。

その理由は、彼によれば、一方は「暴力」による支配であり、他方は「法」による支配だったこと。

しかし、国際連盟について考察した際に、法の支配も武力による裏付けがあるからであり、権力がなければ無力であることが論じられていたことを思い起こせば、この二分法が決して論理的なものでないことがわかってくる。

そのことは、古代ギリシアの例について語る際に、より明白になる。

ギリシア人は皆、周囲の野蛮人(バーバリアン)より優れているという意識を抱いていました。隣保同盟、神託、祝祭劇などにはっきりとあらわれているこの意識があったからこそ、ギリシア人同士の戦争が熾烈をきわめずに済んだのです。

ギリシアの都市国家同士の戦闘を根絶することはできなかったが、他方で戦いが最終的な破局へ繋がることはなかったというこの発言には、ギリシア人以外の人間たちに対してギリシア人たちがどのような振る舞いをしたのかという考察が抜け落ちている。

その視点の欠如は、「ローマの平和」やルイ14世の戦争についての考察においても共通している。そして、ヨーロッパにとっての侵略者であるモンゴル帝国やオスマン帝国に対する評価とも連動する。

こう言ってよければ、「文化」があるのは常に古代ギリシア、ローマ、フランス等、ヨーロッパの側であり、その文化が支配的な場合には、「平和」の可能性が語られる。

反対に、中近東やアジアの文化が支配的な場合には、野蛮で暴力的としか見なされない。

フロイトが「文化の発展を促せば、戦争の終局へ向けて歩み出すことができる」と、往復書簡の最後に語る時にも、その「文化」とは西欧の文化が前提になっている。

非西欧の文化は省みられないし、もし非西洋の文化が優位を占めることがあれば、それを野蛮と呼び、対決姿勢を見せるかもしれない。

2024年5月の時点で私がこんなことを考えるのは、パレスチナ(ガザ)に対するイスラエルの攻撃について、アメリカだけではなく、ヨーロッパの知識人と呼ばれる人びとの姿勢を見るにつけ、彼らの担う「文化」が一方的な視点でしかないことを頻繁に目にするからだ。

国際連合の無力は国家間の権力の問題だが、知識人の言論は、「文化」が決して全ての人間を平和に導くものでないことをあからさまに示している。

(5)ナイーブな視点

日本に関して興味深いことは、明治維新以来、日本人は「脱亜入欧」というスローガンに代表されるように、自分たちのアイデンティティを欧米と一致させようとしてきた。現在でも、G7唯一のアジアの国といった表現で、G7の一員であることに大きな価値を置いている。

アメリカやヨーロッパから見れば滑稽なほど欧米に近い国であると思い込み、そのことに誇りを持っているように見える。

そして、「ローマの平和」に違和感を抱かないように、「アメリカの平和(パックス・アメリカーナ)」を信じ続けているようにも思われる。

しかし、そうした「平和」が一方的なものでしかないということは、ギリシア人と野蛮人(バーバリアン)との対比を鑑みれば、私たちにも意識化されるだろう。

相対化した視点こそが、21世紀の世界において意味を持ち、一方の正義が一人歩きする戦争を拡散させない細い道のように、私には思われる。

そして、他者を野蛮人と見なす視点をなくすことは、別の視点を提示する可能性にもつながる。

それは、兵士も一人の市民であり、人間だということ。親もいれば、子供があるかもしれない。戦争という状況の中で、敵を殺戮することは勝利に貢献する誇れる行為と見なされる。しかし、戦争という文脈を離れてみれば、その行為は殺人なのだ。戦争は大量に人間を殺戮するシステムにすぎない。

戦争は巨大な殺人ということはごく当たり前であるにもかかわらず、なぜ戦争をしている間は、「平和」を忘れ、多くの人びとが戦いを選択するのか?

それは、戦うことに、立派な理由があると考えるからだ。その点について、フロイトはこう述べている。

この破壊欲動に理想への欲動やエロス的なものへの欲動が結びつけば、当然、破壊欲動を満たしやすくなります。過去の残酷な行為を見ると、理想を求めるという動機は、残酷な欲望を満たすための口実にすぎないのではないかという印象をぬぐい切れません。また、異端審問の残虐さなどを目にすると、こう思われてきます。理想や理念を求めるとう動機が意識の前面に出ているのは間違いないが、破壊欲動が無意識のレベルに存在し、それが理念的な動機を後押ししているのだ、と。どちらも十分ありうることです。

異端審問を、自国の防衛のためとか、世界平和のためという理想や理念に変えれば、同じことは現代でも起こっている。大義名分があれば、戦争は正義になってしまい、そこで行われている「殺人」が正当化される。

だからこそ、ナイーブであっても、このように考えたい。

戦争で敵を殺害することは殺人だという意識を持ち、それを口にすることで、市民から兵士へと身分を返られ、戦争に駆り出されようとする人びとが、人を殺すか、あるいは自分が殺される人びとが、戦争の悪を口にし、戦争を否定する動きが、戦争を抑止する、と。