シュルレアリスムは、1914年に勃発した第一次世界大戦の時代、ヨーロッパ文明が危機的状況を迎えた時期に、若者たちが芸術の分野で開始した革命的な運動だといえる。

その運動の中心に位置し、シュルレアリスムを主導したのがアンドレ・ブルトンだった。

1924年に出版した『シュルレアリスム宣言』の中で、ブルトンは自分たちの芸術運動を次のように定義した。

シュルレアリスム。男性名詞。精神の純粋な自動作用。その作用によって、話し言葉や文字あるいはそれ以外の全く異なる方法を通して、思考の現実的機能を表現することを目指す。それは思考の口述筆記であり、理性によって行使されるいかなるコントロールもなく実践され、美学的あるいは道徳的ないかなる配慮もしない。

「自動」という意味は、人間が意識的に行うのではなく、ひとりでに行われることを意味する。「理性によって行使されるいかなるコントロールもない」という言葉は、考える内容が検閲によって削除されることなく、そのまま表現されることを強調している。

この定義の最後に、美学的な考慮も道徳的な配慮もないということが付け加えられている。しかし、それ以上に、表現されたものが理解されるかどうかということさえ、考えられているようには思えない。

実際、シュルレアリスムの作品は何が描かれているのか分からないことが多い。例えば、マックス・エルネストの「沈黙の目」を前にして、私たちは何を理解したらいいのだろう。

同じ困惑は、アンドレ・ブルトンの詩や散文作品においても湧き上がってくる。それらには一貫性がなく、要約することはほぼできない。

代表作である『ナジャ』や『狂気の愛』においても、シュルレアリスム論につながる記述、ドキュメンタリーを思わせる都市の中での散策、偶然出会った神秘的な女性との恋愛の顛末、「痙攣的な美」に関する言及、描写の代用となる写真や絵などが組み合わされ、混沌とした印象を与える。

そうしたシュルレアリスムについて、アンドレ・ブルトンを中心にアプローチしていこう。

(1)精神医学と自動筆記

1896年にノルマンディ地方のオルヌ県で生まれたアンドレ・ブルトンは、数年後に両親と共にパリ近郊の街に移住し、高校はパリにあるシャプタル校に通った。その学校では、文学や哲学の先生に認められて詩作を行う一方、医学系の方向に進む進路を選択する。

1914年に第一次世界大戦が勃発。翌年の1915年、ブルトンはナントの病院で看護師として働くことになった。1916年の後半になると、催眠療法を用いた治療で有名な神経学の大家ジャン=マルタン・シャルコー系列のサン・ディジエ神経精神病理学センターに配属され、ラウル・ルロワ博士の下でフロイトの精神分析を含む精神医学の理論と実践を学んだ。

1917年にはピティエ病院の研修医となり、臨床神経学の権威であるジョゼフ・ババンスキーに師事したりもした。

1921年になると、ウィーンに赴きフロイトに面会した。(だだし、フロイトの反応は冷たかったらしい。)

文学の方面では、1914年にマラルメ風の詩が雑誌に掲載され、ポール・ヴァレリーの知己を得ることができる。その後、アルチュール・ランボーの詩に熱中し、1915年にはギヨーム・アポリネールに手紙を書くなどして、彼とも親しくなる。

1917年にパリに戻ると、友人たちと協力して文学雑誌を創刊。その頃ロートレアモンの詩『マルドロールの歌』を読みふけった。

1919年にはトリスタン・ツァラの中に反抗の精神を見出し、ダダイスムに強い関心を向けた。また、ルイ・アラゴン、フィリップ・スーポーとともに「文学」という雑誌を創刊し、ポール・エリュアールとも知り合いになる。

こうした青春時代を送るブルトンの中で、精神医学と文学がどのような関係を持ったのだろう?

精神医学に対するブルトンの興味は、人間の行動が必ずしも意志的なものではないという点にあったのだと考えられる。

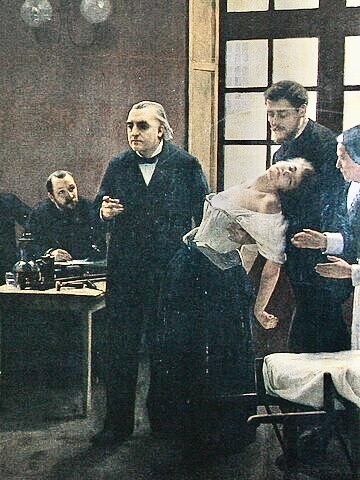

19世紀後半、シャルコーはヒステリーの研究において、その症状が子宮に由来する女性特有のものという従来の考えを覆し、心因性の原因によって引き起こされると主張した。

そして、人間や動物の体の中には磁気が流れているとする生体磁気説を根拠とし、催眠術によって、つまり肉体ではなく心理的な作用によって、ヒステリー症状を引き起こす実験を行った。

ここで問題になるのは、症状は、患者が意図的に引き起こすものではないという視点。患者の意識とは全く関係がなく、シャルコーの実験では医師の催眠術によって、神経症の症状が発生する。

意図しない行動という視点は、シャルコーの弟子であるババンスキー(日本では英語読みされバビンスキーと呼ばれることがある)が発見した「バビンスキー反射」にも貫かれている。

「バビンスキー反射」とは、幼児の足の裏を強く刺激すると親指が甲の方に曲がる現象。それは外部からの刺激によって起こる自動的な反応であり、幼児の意図とは関係がない。

このババンスキーについて、『シュルレアリスム宣言』の中には、「かつて足の裏の皮膚の反射作用の発見者が仕事をしているところを見た。」という一節がある。

また、1962年に出版された『ナジャ』改訂版の注では、「かつて私は仮インターンの資格で、ピティエ病院に勤務中のババンスキー博士の補佐を努めたことがあったので、高名な神経病学者のことはよく覚えている。博士が私に対して示してくださった好意を、未だに名誉に思っている。」と記されている。

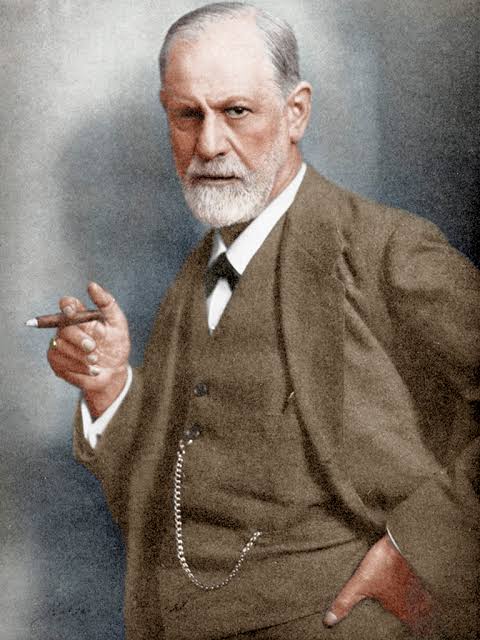

ババンスキーと同じように、ジークムント・フロイトの出発点もシャルコーにある。フロイトが無意識を探究するきっかけの一つは、シャルコーの催眠術の公開実験に立ち会ったことだと考えられている。

その後、フロイトは、患者が意識しない性的な抑圧や欲望といった心理的要因に目を向け、無意識という心の深層を措定するに至ったのだった。

彼は精神分析の理論化の中で、人間を突き動かす欲動として、性的欲動などによって高められる不快感を低減させる「快楽原則」を中心に置く一方、エロス的な欲望の実現を社会道徳と妥協させる「現実原則」を措定した。

さらに、本来は快をもたらすはずの欲動が無意識下に抑えられる「抑圧」のメカニスムを解明するなどした。

第一次世界大戦中、戦争によってトラウマを負った兵士たちの治療に際して、思い出したくない戦場での体験が患者の意図に反して甦る反復強迫の症状を数多く扱うことになる。そして、その原因を分析するうちに、人間は、無生物だった状態へと戻ろうとする欲望があるという仮説を立て、「死(タナトス)の欲動」があると考えるに至る。

「快楽原則」「現実原則」「抑圧」「死の欲望」といった概念は観念的であり、科学的で実証的な証明はできない。しかし、全てに共通することがある。それは患者の意図とは無関係に発動するということ。

別の視点からすると、人間は意識的な活動だけではなく、意識とは異なる次元の欲動によっても動かされる。その二つの次元を視野に入れることで、「人間の全体性」を捉えることができる。

ブルトンが積極的に学んだ精神医学の本質がこうした点にあるとすると、自動筆記との関係が見えてこないだろうか。

私たちが何かを書く時、予め何を書くのか考え、相手に意図が伝わるように心掛ける。一般的に、書くことは非常に意識的な作業なのだ。

それに対して、アンドレ・ブルトンは、「自動筆記(エクリチュール・オートマチック)」という手法を導入し、意識の働きを排除して、あたかも言葉がひとりでに連なっていくかのような文章を生み出そうとした。

古代の宗教儀式や現代の心霊現象などにおいて、トランス状態にある巫女や霊媒が、神や霊的な存在からのメッセージをそのまま伝える行為が、「自動筆記」と呼ばれることがある。

その過程の中で、巫女や霊媒は超越的な存在の言葉を仲介するにすぎず、「自動」という言葉は、トランス状態にある仲介者の意識が働かないことを意味する。

そのように考えると、「自動筆記」と神経症研究との関係が見えてくる。

シャルコーが催眠術によって神経症に似た症状を引き起こしたり、ババンスキーが発見した反射的な身体の動き、フロイトの提示した「快楽原則」や「死の欲望」といった概念は、患者の意識を超えた何か別の力が人間を動かすことを問題にしている。

ブルトンも戦時下の病院で、トラウマを負った兵士たちが負の体験を反復強迫する症状を目の当たりにしたはずであり、フロイトと同様に、意識の次元だけでは人間という存在の全体性を理解できないことに気付いたに違いない。

では、「意識を超えた次元で人間を動かす何か」を捉えるためにはどのようにしたらいいのか。

その答えは、巫女や霊媒と同様に意識を働かせず、「何か」が語る言葉をそのまま書き取っていくこと。それが「自動筆記」と呼ばれる手法なのだ。

その手法を実践した最初の作品が、フィリップ・スーポーと共同で制作した『磁場』。1920年に発表されたその作品は、「シュルレアリスムの最初の作品(ダダではない)」とされている。

その断片を読んでみよう。

永遠に飛翔を続ける時、巨大な鳥たちはたった一つの鳴き声さえたてず出発する。そして、細い筋のついた空が、鳥たちの呼びかけに共鳴することはない。鳥たちは通り過ぎていく、湖の上を、肥沃な沼の上を。鳥たちの羽根が、あまりにも物憂げな雲を遠ざける。私たちはもはや座ることも許されない。すぐに笑い声が沸き立ち、私たちは大きな声で叫ばなければならない、私たちのあらゆる罪を。(『磁場』)

八月の美しい夜よ、愛らしい海の夕暮れよ、私たちはお前たちを馬鹿にしている! 漂白剤ジャヴェル水と私たちの手のラインが世界を導いている。私たちの計画の心的化学よ、あなたはもっと強いのだ、死の苦悶の叫びよりも、工場のしゃがれた声よりも!(『磁場』)

この2つの断片からも感じ取ることができるように、「自動書記」で書き取られた文には論理性がなく、何を意味しているのかよくわからない。

それは夢の中で展開する意味不明な出来事と同じようなものであり、解釈されなければ何を表現しているかもわからないし、その解釈自体が確かなものといえないかもしれない。

しかし、そうした非論理的な言葉の組み合わせだからこそ、読む人を驚かせ、意識的に構成された言葉からは生まれない新たな世界が出現する可能性がある。

ただし、言語においては意味の理解がどうしても根本にあるために、分からないと感じてしまう。絵画においても何が描かれているのか分からないことは共通するのだが、しかし、感覚に訴える分、絵画の方が「自動」的に生成される表現への理解は得やすい。

シュルレアリスム絵画の手法として、とりわけ自動性が取り上げられるのは、「フロッタージュ」と「デカルコマニー」。

「フロッタージュ」は、木や石など表面がでこぼこした物の上に紙を置き、上から鉛筆などでこすることで、紙面にイメージや図柄を写し取る手法。

「デカルコマニー」は、表面が滑らかな紙の上に絵の具を塗り、上から別の紙などを押し当てて転写する手法。紙を開くと不思議な色彩の模様が現れる。

「フロッタージュ」や「デカルコマニー」では、予めどのような図柄がでてくるのか分からず、結果は偶然に支配されている。

文学における「自動筆記」においても期待される重要な要素であるその偶然性は、作家や画家の意識的な創作でないことから生まれる。

その手法について、ナジャは次のように語る。

いつでもいいので、何か言ってみて。目を閉じて、何か言うの。何でもいいわ。一つの数字でも、名前でもいいの。例えばこんな感じ。(彼女は目を閉じる) 二。ニの何? 二人の女。彼女たちどんな人? 黒い服を着ている。どこにいるの? 公園の中・・・。それから、二人は何しているの? ねえ、とても簡単よ。なぜあなたもこんな風に遊ばないの? えーと、私は、こんな風に、自分に話しかけるの。一人の時にね。自分に向かって、色々な話をするの。つまらない話ばかりじゃないわ。本当にこんな風にして、私は生きてるの。(『ナジャ』)

『ナジャ』を読んだある神経内科の医師は、ナジャについて、現実の人間を精神鑑定するようにして、統合失調症、自閉症スペクトラム障害、境界性パーソナリティー障害、てんかん、せん妄、虚言症、詐病など、多様な病名を列挙している。

そうした症状は、彼女が自分の意図する行動をするばかりではなく、時として「意識を超えた何かの力」によって動かされていることを示している。

その「何か」を捉えるために、意識が役に立たないのは当然のことである。意識は「何か」を抑圧し、意識化できない方向に働く。

その時、「いつでもいいので、何か言ってみて。」から始まるナジャの言葉は、意識による抑圧を避け、言葉を紡ぐ本人さえ知らない「何か」を表現することにつながる。

それこそが、「自動書記」に他ならない。

ここでもう一度、『シュルレアリスム宣言』の中に記されたシュルレアリスムの定義を振り返ってみよう。

精神の純粋な自動作用 。(中略)それは思考の口述筆記であり、理性によって行使されるいかなるコントロールもなく実践され、美学的あるいは道徳的ないかなる配慮もしない。

ナジャはこの定義を自然な言葉で語ったのだった。

シュルレアリスムは、意識の働きによって行われる「検閲」を排除し、自動的に生成される表現を追求する。そのことは、人間には意識的な次元の他に意識化されない次元があり、その部分で働く何らかの力が人間を動かすこともあるということを前提にしている。

アンドレ・ブルトンが先導する文学・芸術運動は、その二つの次元を同時に捉えることで、人間の全体性を捉えようとした。

その二重性こそが、シュルレアリスムという用語のシュル(超)の意味に他ならない。

超現実とは、単に非現実的な次元のことではなく、二つの次元を統合した世界。意識化される現実を踏まえながら、現実を超えた次元も含む。そして、それこそが人間の生きる「現実=生」なのだ。

シュルレアリスムとは、現実と非現実、意識と非意識が区別されない人間の「生」を捉えようとする芸術運動だといえる。