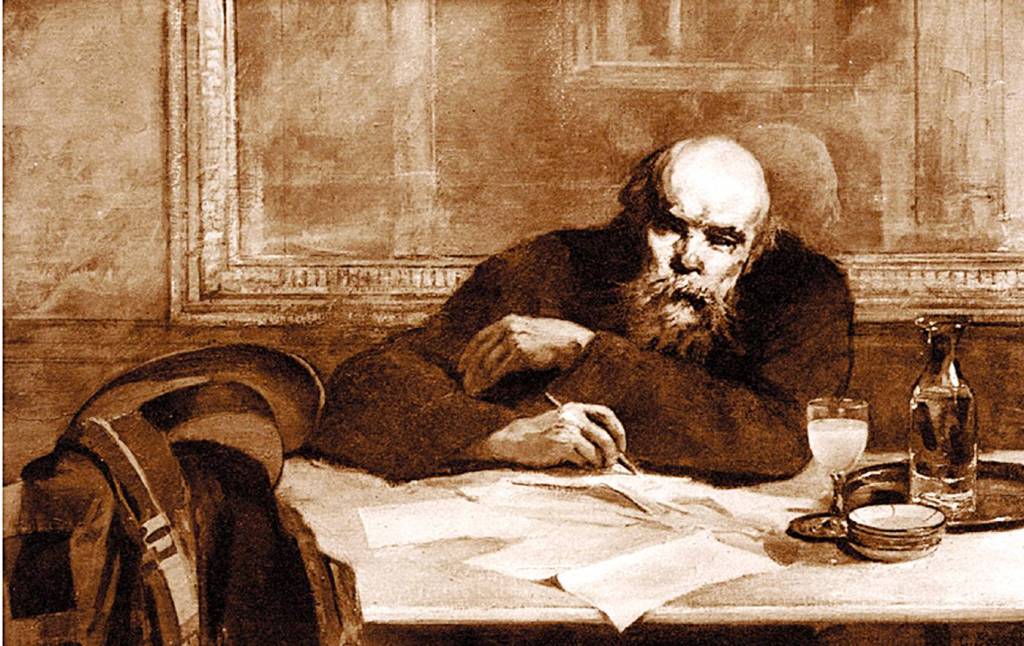

ステファン・マラルメは、あるジャーナリストの問いかけに対して、ポール・ヴェルレーヌを人間としても詩人としても高く評価していると応えている。

それは、マラルメの無名時代に、ヴェルレーヌが『呪われた詩人たち(Les Poètes maudits)』(1886)の中で彼を取り上げてくれたことに感謝しているというだけではない。二人の間には個人的な交流があり、マラルメは、ヴェルレーヌのピアノを奏でるような詩句を評価するだけではなく、困窮を極める私生活の苦難をヴェルレーヌがある高貴さを持って受け入れていると考えたからだった。

そのヴェルレーヌが、1896年1月8日、パンテオン近くのホテルで息を引き取る。葬儀は1月10日、サント・ジュヌヴィエーブの丘にあるサン=テティエンヌ=デュ=モン教会で行われ、遺体はパリ北西部のバティニョル墓地に埋葬された。

その葬儀の中で、マラルメは、お互いをたたえ合える詩人の仲間として、「墓はすぐに沈黙を愛する(Le tombe aime tout de suite le silence.)」という言葉で始まる追悼文を読み上げた。

1年後の1897年1月、『白色評論(La Revue blanche)』という雑誌がヴェルレーヌを追悼する特集を組み、マラルメの「墓(Le Tombeau)」が掲載される。

同じ年、ヴェルレールの彫像をリュクサンブール公園に建てるという計画が持ち上がり、その際にもマラルメは寄付を募る一文を投稿している。

第1四行詩は墓石を思わせる黒い岩(le roc noir)から始まる。

Tombeau

anniversaire – Janvier 1897

Le noir roc courroucé que la bise le roule

Ne s’arrêtera ni sous de pieuses mains

Tâtant sa ressemblance avec les maux humains

Comme pour en bénir quelque funeste moule.

墓

記念日に — 1897年1月

黒い岩は 北風がそれを転がすならば 怒り

止まることはないだろう いくつかの敬虔な手の下でさえ

それらの手が触るのは 岩と人間的な数々の不幸との類似

あたかも祝福するかのように そのなにかしら不吉なを

「墓」という題名の詩で、岩(le roc)という言葉が出てくれば、それが墓を指すと考えるのは自然なことだ。

岩の黒色は、死者を葬るという意味で、暗いイメージをもたらすからだとも考えられるが、さらに一歩進んで、『叡智』に収められた詩の中で、ヴェルレーヌが自らを黒色と修飾しているところから来ているとも考えられる。

ヴェルレーヌは自分に向かい、「旅人よ(voyageur)」と呼びかけ、自問自答を続けていく。

Qu’en dis-tu, voyageur, des pays et des gares ?

Du moins as-tu cueilli l’ennui, puisqu’il est mûr,

Toi que voilà fumant de maussades cigares,

Noir, projetant une ombre absurde sur le mur ?

旅人よ、お前はどう思っているのか (辿ってきた)国々や駅について?

少なくとも、お前は倦怠を摘んだのではなかったか? 今はそれが熟しているから、

お前は どんよりとした葉巻を吹かし、

黒くなり、壁の上に馬鹿げた影を投げかける。

(ポール・ヴェルレーヌ『叡智』、I. iii)

葉巻を吹かしすぎて黒くなってしまった自分。それがヴェルレーヌの自画像だとすると、マラルメはそのイメージを引き受け、ヴェルレーヌの墓石を黒色としたと考えていいかもしれない。

しかも、同じ詩の別の箇所が、『呪われた詩人たち(Les Poètes maudits)』の中でに引用されている。その詩節が置かれているのは、ヴェルレールが自らを「呪われた詩人たち」の一人として紹介している章の冒頭。

Ce Maudit-ci aura bien eu la destinée la plus mélancolique, car ce mot doux peut, en somme, caractériser les malheurs de son existence, à cause de la candeur de caractère et de la mollesse, irrémédiable ? de cœur qui lui ont fait dire à lui même de lui-même, dans son livre Sapientia,

Et puis, surtout, ne va pas t’oublier toi-même,

Traînassant ta faiblesse et ta simplicité

Partout où l’on bataille et partout où l’on aime,

D’une façon si triste et folle en vérité !

………………………………………………………………….

A-t-on assez puni cette lourde innocence ?

この「呪われ人」は、最もメランコリックな運命にあったといえるだろう。というのも、メランコリックというその甘い言葉は、結局のところ、彼の人生の数々の不幸を特徴付けるからだ。それらの不幸は、無邪気な性格と、取り返しの付かない?心の優柔不断さのために起こったものであり、彼自身について、彼自身に向けて、『叡智』という本の中で、次のように言わせたのだった。

それから、とりわけ、お前自身を忘れないようにしろ、

お前と弱さと単純さを引きずりながら

人が争う至る所に、人が愛する至る所に

本当に、とても悲しく馬鹿げたやり方で!

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

人は十分に罰したのではなかったか、この愚鈍な無邪気さを?

(ポール・ヴェルレーヌ「ポーヴル・レリアン」、『呪われた詩人たち』所収)

ここでヴェルレーヌは、メランコリックな運命の下にあり、そのために彼の人生には「数々の不幸(les malheurs)」があるのだと語る。

「墓」の中でマラルメが「人間的な数々の不幸(les malheurs humains)」という表現を用いるとき、当然、ヴェルレーヌのこうした言葉が頭にあったはずである。フランス最高の詩人の一人であるにもかかわらず、あるいは詩人であるために、実人生は苦難の連続だった、と。

(…) de pieuses mains

Tâtant sa ressemblance avec les maux humains

Comme pour en bénir quelque funeste moule.

(・・・)いくつかの敬虔な手

それらの手が触るのは 岩と人間的な数々の不幸との類似

あたかも祝福するかのように そのなにかしら不吉な型を

全ての人々が彼の愚鈍な無邪気さ(cette lourde innocence)を罰する(puni)のではなく、彼らとは反対に、ヴェルレーヌの詩を愛し、詩人として崇める友人たちもいる。

そうした人々は葬儀に参列し、「敬虔な手つきで(de pieuses mains)」で墓の石に触れ、その表面の感触がヴェルレーヌという人間の味わった不幸の数々と似ていることを感じ取る。類似に触れる(Tâtant sa ressemblance)」という表現が意味するのは、そのことだ。

敬虔な手を持つ人々は、類似を探ることを超えて、ヴェルレールの「なにかしら不吉な型(quelque funeste moule)」を「祝福する(bénir)」ことを望む。

では、その型(moule)とは何か?

黒い岩あるいは人生の数々の不幸が現実生活の中で多様な姿を取って現れるとすると、その原型となるような鋳型。こう言ってよければ、「人間」ヴェルレーヌの根底に位置する「詩人」ヴェルレーヌという存在。

その鋳型が多様な姿の根源にあり、「呪われた詩人」の不幸の源となる。だからこそ、マラルメは鋳型を不吉な(funeste)と形容する。

しかし、それがあるからこそ、「絶対的な詩人たち(Poètes Absolus)」(『呪われた詩人たち』)の一人でありうるのだ。

彼らは「選ばれた存在」。そのことが至福をもたらすと同時に、数々の不幸をも引き起こす。ヴェルレーヌは、そうした存在の微妙な心持ちを絶妙な言葉で表現したことがある。

J’ai l’extase et j’ai la terreur d’être choisi.

選ばれてあることの恍惚と不安と 二つ我にあり(太宰治「葉」の訳)

(ポール・ヴェルレーヌ『叡智』II, viii)

この詩句が出てくる詩はキリスト教の信仰告白であり、神によって「選ばれた」ことの喜びと不安が吐露されているのだが、それと同じ感覚が詩人としてのヴェルレーヌにもあったに違いない。

だからこそマラルメは、ヴェルレーヌに捧げられた「墓」の中に、敬虔な手(de pieuses mains)を持った人々を登場させる。

彼らは墓石の表面に触れ、そのゴツゴツからヴェルレーヌの不幸の数々を思う。しかし、それだけに留まることなく、その根底にある詩人を思うのだ。

ヴェルレーヌが『呪われた詩人たち』の中で紹介するマラルメも「絶対的な詩人たち」であり、一般の人々からは理解されず、大衆の「”意見”の誤り(ces tords de l’Opinion)」に晒されている。繊細な感覚を持つ人々(les délicats)にどんなに気に入られようと、逆風が止むことはない。

マラルメ自身にもその自覚はあったに違いないし、ヴェルレーヌに対しても同じことを感じていたはずだ。「墓」の最初の2行は、そうした意識に基づいている。

Le noir roc courroucé que la bise le roule

Ne s’arrêtera ni sous de pieuses mains

黒い岩は 北風がそれを転がすならば 怒り

止まることはないだろう いくつかの敬虔な手の下でさえ

ヴェルレーヌの生前、常に北風(la bise)が吹きすさみ、晩年まで生活面では恵まれなかった。住所が定まらず、ホテルを転々とするような困窮の生活が続き、死の際に彼を看取ったのは娼婦をしていたお針子と画家ウージェニー・クランツの二人だけだった。

その北風が彼の死後になっても吹きかかり、墓石=黒い岩(le noir roc)を転がす(roule)ようなことがあるかもしれない。

(que la bise le rouleの動詞rouleは接続法現在形。que+接続法は仮定を意味する。)

将来も北風が吹き、岩を転がすことは十分に予想される。もしそうなったら、黒い石は怒り(courroucé)、ヴェルレーヌの詩を愛する人々の手によってさえ止めることができないだろう(ne s’arrêtera)。

これまでだけではなく、未来になったとしても、呪われた詩人に対しての無理解と批判は続くに違いない。

意見の誤り(ces tords de l’Opinion)を持つ人々だけではなく、敬虔な手を持った人々の力でも転がる岩は止まらないという予想は、マラルメ自身が北風を受ける詩人であるからこそ、確かなものに思われる。

実は、ヴァルレーヌはマラルメよりも楽観的だったかもしれない。『叡智』に収められた一つの詩の中でも北風(la bise)が吹くのだが、最期には希望が待っている。

La bise se rue à travers

Les buissons tout noirs et tout verts,

Glaçant la neige éparpillée,

Dans la campagne ensoleillée.

(…)

C’est le printemps sévère encore,

Mais qui par instant s’édulcore

D’un souffle tiède juste assez

Pour mieux sentir les froids passés

Et penser au Dieu de clémence…

Va, mon âme, à l’espoir immense !

北風が襲いかかる

真っ黒で真緑の灌木を抜け

あちこちに広がる雪を凍らせる

日の当たる野原の中。

(中略)

まだ厳しい春。

しかし、時々、寒さが和らぐ

生暖かい息吹で、それがちょうど

過ぎ去った寒さをよりよく感じさせ、

寛大な神様のことを思わせてくれる・・・。

さあ、我が魂よ、巨大な希望に向かって進め!

(ポール・ヴェルレーヌ『叡智』III, xi)

ヴェルレーヌは、彼が自覚する通り、無邪気かつ優柔不断な性格の持ち主だったのだろう。どんな苦しみがあったとしても、そのうち忘れてしまい、おぼろげな希望を絶やさなかったのかもしれない。春がまだ厳しい(sévère)としても、時には和らぎ(s’édulcore)、生暖かい息吹(un souffle tiède)を感じることもある。

マラルメはそうしたヴェルレーヌをよく知るからこそ、彼の代わりに怒り(courroucé)、彼の代わりに怒りを持ち続けようとする。黒い岩が止まらないのは、そのマラルメのヴェルレーヌに対する思いからかもしれない。