ジャン・ポール・サルトル(1905-1980)は実存主義という思想を骨子として、哲学、小説、演劇、評論と多方面に渡る執筆活動を行い、政治にも積極的に参加した。

サルトルの創作活動を考える上で重要なことは、20世紀前半のヨーロッパが戦火の中にあったという時代背景。ベル・エポックと呼ばれた華やかな時代が終わり、第一次世界大戦から第二次世界大戦へと戦争が続く中、ルネサンス以来築き上げられてきた価値観が揺らぎ、「文明」の意義が問われることになった。

1914年7月に始まる第一次世界大戦は、実質的にはドイツ・オーストリアを中心とした同盟国とイギリス・フランス・ロシアを中心とした協商国に分かれた二陣営の戦いであり、戦闘機や潜水艦など新しい兵器が出現して、参戦国全体を荒廃させる総力戦だった。

1918年11月まで4年3ヶ月続いたその大戦の後、人間の理性に対する不信に基づき、意識的な創作ではなく、無意識的に生成される創作を目指すシュルレアリスムの運動が生まれる。

サルトルはその後に続く世代だが、シュルレアリスムとは逆に無意識の存在を否定し、意識の活動を中心に置き、「実存は本質に先行する」と主張する実存主義を推進した。

その思想は1945年に終結した第二次世界大戦後になると世界的に広く受け入れられ、サルトルは20世紀における最も重要な思想家の一人と見なされることになる。

(1)現実に働きかける創作活動

A. 哲学教師の執筆活動

1905年にパリの16区に生まれたサルトルは、約1年後に海軍将校であった父親が亡くなると、母方の祖父であるシャルル・シュヴァイツァーの家に引き取られ、母と祖父母に囲まれて10歳までを過ごした。

そこでサルトルは、ドイツ語の教師であり深い教養を備えた祖父によって読書への興味を掻き立てられ、7-8歳の頃にはすでに冒険小説のようなものを書き、体が弱かったために実際には体験できない冒険をペンの力で実現しようとしていた。

そうした幼年時代の幸福は、1917年に母親が再婚したことで終わりを告げる。当時アンリ4世校に通っていたサルトルは、両親とともにラ・ロシェルに転居するのだが、転校先の学校に馴染むことができず、数々の挫折を体験をする。

その結果、1920年になると両親から離れてパリに戻り、再びアンリ4世校に転校、1924年には高等師範学校の試験に合格した。

1928年に1級教員資格試験(アグレガシオン)に落第するのだが、翌年には一番で合格。その試験で2番だったシモーヌ・ド・ボーヴォワールと知り合う。そして、彼らは、私生活でも創作活動に関しても、生涯に渡る同伴者となる。

1931年、ル・アーブルのリセで哲学教師として勤務を始め、1936年までその地に留まった。ただし、1933年から1934年にかけてベルリンに留学して現象学を学び、実存主義の基礎となる思想を作り上げ、ル・アーブルでの生活を背景とした小説を執筆した。最初『メランコリア』と題されたその小説は、『嘔吐』という題名に変えられ、1938年にガリマール社から出版される。

その後、いくつかの雑誌に中編小説や哲学的な考察を発表するのだが、1939年9月に第二次世界大戦が勃発すると、徴兵されて軍隊に送られる。ただし、そうした中でも執筆活動を続け、1940年の初めにはイメージについて考察した『イマジネール 想像力についての現象学的心理学』を出版する。

その年の6月に、サルトルはドイツ軍の捕虜となり、翌1941年3月まで収容所に入れられる。そして、偽の身体障害証明書を使い、その収容所を釈放された後、占領下のパリに戻り、コンドルセ高校で教職に復帰する。また、執筆活動も再開し、1943年、哲学的著作の主著となる『存在と無 — 現象学的存在論の試み』の出版に至った。さらに、少し遅れて、戯曲『蠅』と『出口なし』がパリの劇場で上演される。

B. 第二次世界大戦後

1944年8月、パリがドイツ軍の占領から解放されると、サルトルはアルベール・カミュの誘いでレジスタンスの組織「コンバ」に参加する。また、「フィガロ」紙の特派員としてアメリカ合衆国に招待され、レジスタンス運動のヒーローとして歓迎され、名声を獲得する。

その結果、サルトルの提唱する「実存主義」は世界的な広がりを見せ、戦後の思想界をリードする哲学思想と見なされるようになる。

1945年、サルトルは、シモンヌ・ド・ボーヴォワールや哲学者メルロー=ポンティたちと共に雑誌「レ・タン・モデルヌ」を発行。その中で、「アンガジュマン」という言葉を使い、文学が積極的に政治参加することを主張した。

そして、アンガジュマンを主張する思想家として、資本主義社会に反対し、断固としたマルクス主義を主張、ソ連やヨーロッパの東側諸国や第三世界を擁護する立場を鮮明にし、アルジェリア、ヴェトナムなどの独立を支持するなど、政治的立場を一貫して明確に示し続けた。

そうした活動と並行して、連作小説『自由への道』、政治的評論集「シチュアシオン(状況)」、『汚れた手』や『アルトナの幽閉者』などの戯曲、哲学の著作『弁証法的理性批判』、ボードレールやフロベールを対象にした文学評論、さらに1963年には『言葉』と題された自伝も公にし、積極的な文筆活動を展開した。

1964年、サルトルはノーベル文学賞に選出されたのだが、公の制度に組み込まれることは本意ではないとして受賞を辞退する。それだけではなく、レジオン・ドヌール勲章など様々な賞をほぼ全て拒否していることも、サルトルの社会的な立場を示す象徴的な行為だといえる。

サルトルは1980年に死去し、盛大な葬儀が行われた。その死は、文学者や思想家といった知識人と称する人々があらゆる方面でオピニオンリーダーとなる時代の終焉を予告しているともいえる。

(2)実存と本質

「実存」という言葉は、「現実(実際)に存在するもの」を短縮した表現らしいことはわかるが、「実際に存在する」ということが何を意味するのかはっきりはかわらない。

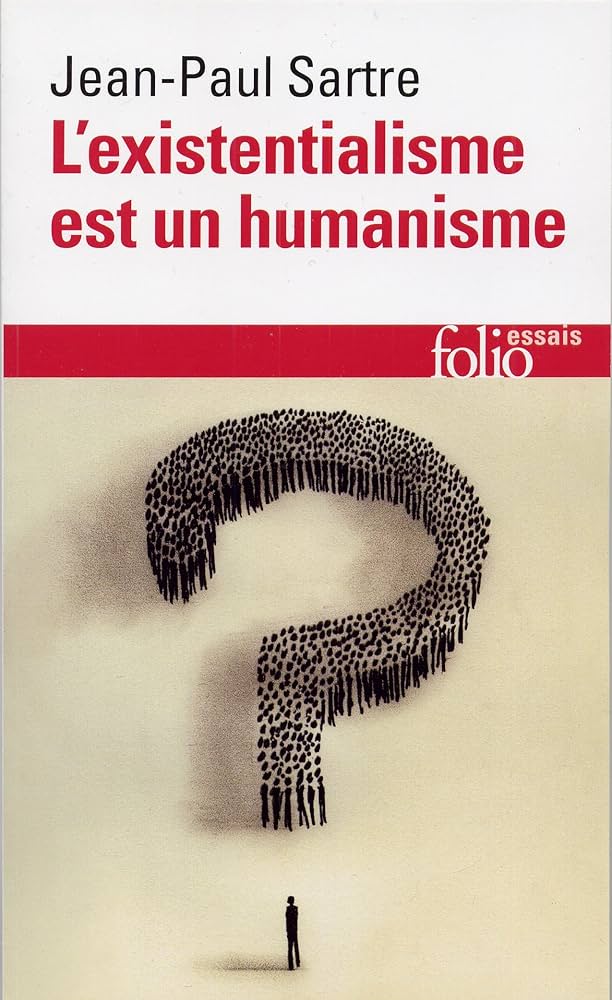

サルトルは、1945年に行った講演「実存主義はヒューマニズムであるか」で、「実存は本質に先立つ」と述べ、この表現が実存主義の定義としてしばしば引用される。

しかし、一般の読者にとって、「実存」と「本質」を区別することで何を問題にしているのか明確ではなく、サルトルの意図を掴むのは難しい。

ここでは、哲学的な考察ではなく、サルトルが自伝『言葉』の中で挿話として語る出来事を通して、具体的な例に基づき、「実存」という言葉の意味を考えてみたい。

サルトルは父親の死後、母親と共に祖父母の家に引き取られ、祖父の書斎に置かれた多くの本に囲まれて育つのだが、本棚に並べられた本の中でもとりわけ「挿絵入り新ラルース百科事典」全7巻に大きな興味を示した。

そして、その中の1巻を適当に取り出し、あるページを広げることを好んで行った。

その巻を祖父のデスクパットの上によっこらしょと置き、広げた。そこで私は、本物の鳥たちを巣から出し、本物の花にとまっている本物のチョウチョを追いかけた。人間そのもの、動物そのものが、そこにいた。版画はそれらの肉体、文字はそれらの魂であり、個別的な本質だった。家の壁の外へ出ると、出会うものはぼんりとした素描であり、多少原型に近くはあったが、決して完全なものに達することはなかった。ブローニュの森の動物園の猿は猿的な度合いが低く、リュクサンブール公園にいる人間たちは人間的な度合いが少なかった。

(ジャン・ポール・サルトル『言葉』)

サルトルがここで語る幼い頃の思い出は、私たちが普通に感じる感覚とは全く違っている。

私たちが百科事典の項目を読む時、その内容は単なる知識に留まる。鳥や猿のことが書かれていても、そこに実際の鳥や猿の存在は感じない。

それに対して、幼いサルトルには、文字で書かれた内容が具体的な体験のように感じられる。「版画はそれらの肉体、文字はそれらの魂であり、個別的な本質だった。」

他方で、ブローニュの森の動物園やリュクサンブール公園という現実の世界に存在する猿や人間は、ぼんやりとした素描のようで、現実味がないように感じられる。

この記述に従えば、幼いサルトルにとって、「実在する世界」とは「百科事典の記述が作り出す世界」であり、「私たちが現実だと見なす世界」は素描にすぎないことになる。

その二つの世界を対比することで、サルトルは、生で体験する世界よりも、文字が作り出す世界像の方が「本質」的であり、現実的に感じられる世界像を浮き彫りにする。

そして、次に、そうした世界観をプラトンのイデアリスムと結び付ける。

プラトンによれば、現実の出来事は束の間で儚い。本当に存在するものは、現実を超えたイデア(観念的な理想)の世界に他ならない。

もともとプラトン的な気質を持つ私は、知識から対象へと進んだ。事物よりも観念により多くの現実性を見出した。なぜなら、観念がまず最初に私に与えられ、しかも一つの事物として与えられたからだった。まさに書物の中で、私は世界に出会った。その世界は、同化され、分類され、ラベル付けされ、思考され、それでもまだ恐ろしいものだった。そして、私は、書物を通した経験の混乱と現実の出来事の偶発的な流れを混同してしまった。そこからイデア優先主義(イデアリスム)が来たのだった。そして、それれを捨て去るのに、私は30年を要した。

(ジャン・ポール・サルトル『言葉』)

サルトルは、自分をプラトン的な気質を持つ人間だと規定し、現実性を感じるのは、「対象」や「事物」ではなく、「知識」や「観念」だとする。そのために、実際の猿や人間よりも百科事典の記述の方が現実性を感じるという体感と、古代ギリシアから続くプラトンの思想とが結び付けられる。

では、サルトルがプラトン的な世界観を30年かかって捨てたとしたら、それ以降、彼は私たちが感じる普通の世界観を抱くようになったのだろうか?

もしそうだとしたら、幼いサルトルはただの変わり者の子供であり、その体験をわざわざ取り上げる必要はない。

実は、幼いプラトン主義者の思い出は、私たちが現実に対して抱く意識を問い直すことを目的にしている。

私たちは、動物園で猿を見れば猿だと思い、公園で誰かの姿を見ればそれが人間だと思う。それらが現実の猿であり人間であることは間違いがない。

しかし、その当たり前の感じ方の中に、「現実(実際)に存在する」ということに対する落とし穴が潜んでいる。

あるものが目に入った時、即座にそれが猿だと分かるとしたら、私たちは予め「猿」とは何かを知っている必要がある。見たこともなく、その概念さえ知らないものは、何かわからない。

ということは、私たちの現実体験は、幼いサルトルと同じように、分類されラベル付けがなされている世界観を前提にしていることになる。もしそうでなければ、現実は整理されない混沌としたカオスのように感じられるに違いない。

ただし、私たちは幼い頃から大人たちの身振りや言葉によってレベル付けされた世界観を自然に身に付けているために、そのことに気付かず、無自覚でいるだけなのだ。

とすると、私たちが普通に現実体験と思う世界も、実はすでに分類され、言葉によってレベル付けされた世界であり、私たちはレッテルによって明示される「本質」を猿や人間として認識していることになる。つまり、「本質が実存に先立つ」世界観に立ち、現実と接している。

サルトルはその世界観から解き放たれるために、30年を必要とした。そしてその結果、「実存が本質に先立つ」という世界観に到達する。

そこでは、存在するものは何も分類されていず、混沌とした状態にある。別の言葉を使えば、「偶発的な流れ」だけの世界。それが「現実(実際)に存在するもの」の状態だといえる。

実存と本質の対比は、この二つの世界観を明らかにすることになり、そしてサルトル的な実存の最も根源的な状態は、分類されずラベルが付されていない混沌なのだと考えることができる。