サルトルの哲学や文学を理解するために「実存主義」について調べてみても、特殊な言葉で説明されているために、よく分からないことが多い。

人間の実存、つまり理性や科学によって明らかにされるような事物存在とは違って、理性ではとらえられない人間の独自のあり方を認め、人間を事物存在と同視してしまうような自己疎外を自覚し、自己疎外から解放する自由の道を発見していこうとする立場をいう。

事物存在、人間独自のあり方、自己疎外といった用語が組み合わされているこの定義も、分かる人にだけ分かるといった類のものではないだろうか。

ここではもう少し具体的にサルトルの思考に寄り添い、「実存」という言葉を使うことで、サルトルが私たちに何を訴えかけようとしたのか考えてみよう。

(1)意識は常に何かの意識

私たちは、一匹の猿を見ればそれが猿だと分かる。そしてそれがごく自然なことだと思っている。

しかし、よく考えてみると、猿だと分かるためには、「猿」とは何かを予め知っている必要がある。予め知識がなければ、それが何かは分からない。

そのことに気付くと、私たちが「現実」として捉えるものは、「猿」とか「人間」などの言葉でレッテル付けされていることが分かってくる。

ヨーロッパでは19世紀前半まで、レッテルが付けられ、分類・整理された世界を「現実」と見なす傾向にあった。しかし、19世紀後半になり、世界観・芸術観の大転換が起こり、分割されない混沌とした生の流れこそを「現実」と見なす方向へと向かった。

20世紀はその考え方を継承し、何かを見てすぐに「猿」だと分かるのではなく、それが何か分からない状態があると考えるか、あるいは、それを見る「私」と見られる「対象」が分離していない状態を出発点するようになる。

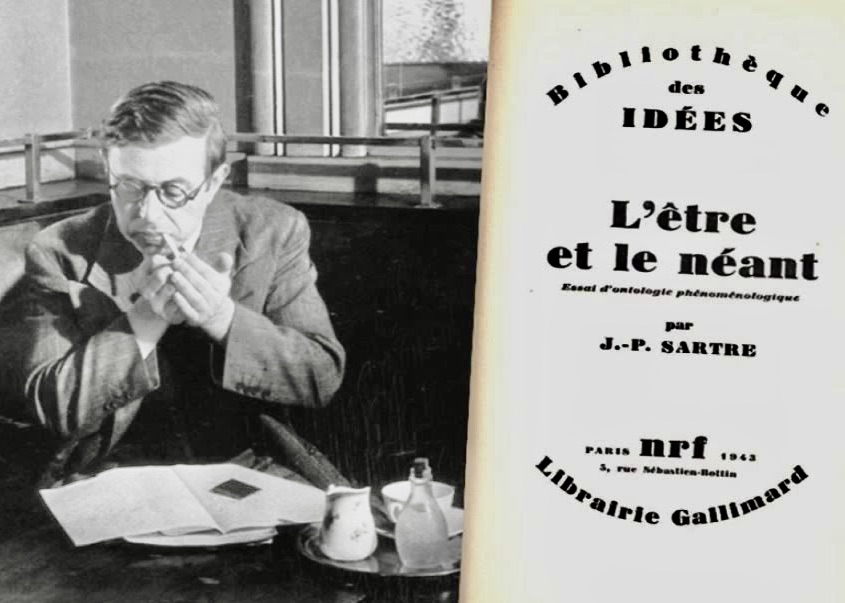

現象学を学んだジャン・ポール・サルトルは、『存在と無』の中で、「あらゆる意識は常に何かの意識である」と何度も繰り返した。

実際、私たちが意識をする時には必ず何かを対象にしている。従って、その言葉はごく当たり前のことにように思われるのだが、しかし、現在の私たちが持っている常識的なものの見方を根底から覆す射程を持っている。

私がある物を見る時、主体となる「私」がこちら側にいて、あちら側にある対象となる「物」を見るという構図が、現在でもごく自然に受け入れられている。

その場合、「私」と「物」とは独立した二つの存在であり、それぞれが独自に存在していると見なされる。

さらに言えば、そこにある「物」は、私が見ていなくても存在し、「私」についても、「物」と同じように、自立していると考えられる。

「あらゆる意識は常に何かの意識である。」

この言葉は、主体と客体の分離に基づく構図とは異なるものの見方を提示する。

私が何かを意識しない限り、その「何か」は私にとって存在しない。さらに言えば、私が私を意識しない時には、「私」も意識上は存在しない。

つまり、何かを意識しない限り、「物」も「私」も意識化されない。何かが意識される時、意識も意識され、「物」が意識されると同時に、「私」も意識される。

そうした考え方に基づくと、何も対象としない意識は存在しない。私が猿を見ているという状況が意識されて、初めて意識が成立する。

そして、その意識が、主体となる「私」と客体となる「猿」を分離させ、それぞれが客観的に存在するように思わせる。私たちが一般的に認識の構図として思い描くのは、この二次的な状態なのだ。

こうした考察は煩雑に思われるかもしれないが、サルトルの実存主義を理解する上で重要なポイントになる。

主体と客体に基づく構図に従うと、「私」や「猿」にはすでにレッテルが貼られていて、猿は私が見ても見なくても存在する。

また、私ではない誰か他の人間が見るとしても、猿であることに変わりはない。あるいは、猿を正面から見ようと、斜めから見ようと、木の上を伝って逃げていく姿を見ようと、同じ猿として認識される。つまり、私の見ている対象が「猿」であることはすでに決まっている。そして、私がそれを「猿」だと認識することは「必然的」だと見なされる。

もう少し別の言い方をすると、私が見えているものが猿だと認識する前から、私は「猿という言葉」で猿とは何かを知っていて、その「本質」を知っていたことになる。

私が猿を見ていると意識することとは関係なく、分類・整理された世界があり、猿はすでに存在している。

サルトルが転換しようとしたのは、そうした既存の世界観に他ならない。

サルトルにとって、「私」と「対象」は「意識」される時に生成するものであり、「私」と「対象」はその都度「偶発的」に関係する。

「偶発性」というと分かりにくいかもしれないが、サルトルは「偶発性」を、「そうでないことも可能なこと」と説明する。

私が見ているものが猿かもしれないが、しかし、見え方によっては別のものに見える可能性もある。何かよくわからないかもしれない。

私たちに見える姿は、見る角度によっても、光の当たり方によっても、違うはず。その様々に変化する姿を何と認識するかは、その都度「私」が決めるのであり、その決定は「自由」なのだ。

「私」と「物」との関係は、意識する都度生成する。その関係に予めの規則や束縛はない。こうした考えは、「実存は本質に先行する」という実存主義の主張を裏付けるものだといえる。

予め世界が整理されレッテル付けされている世界では、レッテルが「本質」だと考えられる。「私」が何かを意識する以前にすでに物があり、それが何かはすでに決まっている。

繰り返すことになるが、それは私たちが現在でも普通に考えている世界観であり、私たちはそれをあまりにも当たり前に受け入れているために、束縛されているとも、不自由だとも感じていない。

そうした状況にある私たちに、サルトルは実存主義という思想を提示し、「本質」以前に「実存」があると明言する。

そこでは、意識は常に何かの意識でしかありえず、意識される都度生成する「私」と「対象」との関係は、「偶発的」である。そして、その関係の中で「私」は「自由」であると主張した。

これが実存主義の最も根本にある思想だといえる。

(2)無意識の否定

サルトルの思想に中心には「意識」がある。

その意識は必ず何かの意識であり、意識する対象である「何か」と「意識」は一つのものであり、その関係はその都度偶発的に発生する。

他方、意識しない状態では対象も存在しないことになり、「現実(実際)に存在するもの」=「実存」が問題になることはない。

このように考えると、サルトルが、フロイトの精神分析を否定し、無意識は存在しないと主張した理由もわかってくる。

実存主義的思考にとって、意識しなければ何も存在しないのだ。

『イマジネール 想像力の現象学的心理学』の中に、心に思い浮かぶイメージについて考察する箇所がある。

写真であれば、例えば、ピエールが映っている場合、写真の映像を見るという行為と、それを実際に存在するピエールと同定するという、二段階の作業が想定される。

それに対して、心的映像の場合には、映像が現れたその時にはすでにピエールであることがわかっているのであり、映像とその映像がピエールであるという認識は一体化している。

その説明にサルトルはあえて注を付け、「無意識」の存在は完全に否定されると断定する。意識しないピエールの像は存在しないし、心の中の映像をピエールの姿だと思うことはすでに意識の働きの存在を前提にするからである。

『存在と無』になると、「実存主義的精神分析」という項目が設けられ、フロイト的な精神分析の二つの誤りが指摘される。

そこで最初の誤りとして指摘されるのが、無意識の実体化。

フロイトに由来する精神分析では、人間は抑圧された欲望によって動かされると見なす。そのことは、サルトルの視点からすると、欲望が意識内容として人間の内部に存在することになる。そして、フロイト流の精神分析は、実体主義的な幻想の犠牲になっているとサルトルは言う。

もし私が、家やコップ一杯の水、女性の肉体やこの建物を欲望するとしたら、それらの物はどんな風にして私の欲望の中にあるのだろう? それらを欲望されるものだと見なす意識と、私の欲望とが、どんな風にして、違うものでありうるだろうか? それらの欲望が意識の中に住む心理的な小さな塊だと、考えないようにしよう。それらの欲望は、意識が原則的に何かの意識である限り、(中略)意識そのものなのだ。

ジャン・ポール・サルトル『存在と無』

フロイトは、人間を突き動かすのは、抑圧され、意識から無意識に押しやられた欲望だと考え、例えば、乳児の母親に対する性的な欲望を顕在化させる手法を治療として用いるなどした。

サルトルは、そうした精神分析理論は欲望を実体化することだと見なし、否定した。欲望は意識されて始めて欲望になり、その時に意識も生成する。意識されない時には、意識も欲望も存在しない。

ここで重要なことは、フロイトかサルトルかどちらが正しいかということではなく、サルトルの思想を理解するためには、「意識」の役割を常に頭に置く必要があるということである。

実存主義は「意識の哲学」とさえいえる。最初に空の状態で意識だけがあるのではなく、意識は常に何かを指向し、そこに「実存」が成立する。

サルトルの哲学や文学を理解するためには、このような「実存」についての考え方を知ることが初めの一歩となる。