サルトルの文学作品は、「実存」をベースにして、そこから派生する側面に焦点を当てたものである。

代表作『嘔吐』では、「意識は常に何かの意識」であることを前提にして、意識の対象となるものに対する問いかけが行われる。

戯曲『蠅』では「自由」がテーマとして取り上げられる。意識と対象との関係は必然的ではなく、その都度「自由」に結ばれる。従って、人間には「自由」があるが、しかし、「自由」を強いられる存在でもある。

戯曲『出口なし』では「他者」が問題となる。意識の対象となる「何か」の中でも、「他者」は特別な存在であり、「地獄とは他人のことだ」という言葉が発せられる。

このように、具体的な状況を設定し、「実存」に様々な角度からアプローチすることで、サルトルは実存主義の世界観を描き出した。

(1)実存のもたらす吐き気 — 『嘔吐』

『嘔吐』は、アントワーヌ・ロカンタンの日記という形式を取り、一人称の語りで内心の思いが綴られていく。

彼はブーヴィルという港町にやって来て、ホテルで一人暮らしをし、十八世紀のロルボン侯爵について調べるために図書館に通っている。レストランで食事をし、カフェに出入りし、カフェのマダムと関係を持ったりもする。

そうした生活を送る中で、ある時なんとなく物に対して奇妙な感じを覚え、小石とかドアの取っ手などを触れた時に不快感を感じるようになる。ブーヴィルの海岸で石切遊びをしてからは、全ての物の存在を感じる度に「吐き気」に襲われるようになってしまう。

その吐き気は、「実存は本質に先立つ」という実存主義の定義とされる表現の中で、「実存」と呼ばれる状態に由来する。「実存」の正体を、ロカンタンは、公園のベンチに座り、その下にある木の根を見た時に、突然理解する。

「嘔吐」がぼくを離れたことはなく、これからもそんなに早くぼくから離れることはないだろう。でも、もう嘔吐を耐えることはない。それは病気でも、一次的な発作でもない。嘔吐はぼくそのものなのだ。

その後すぐ、ぼくは公園にいた。マロニエの根が地面に潜り込んでいた。座っているベンチの真下だ。ぼくは、それが根だということを、もう思い出さなかった。言葉が消え去っていた。言葉と一緒に、事物の意味も、使用法も、人間が物の表面に付けた目印も、消え去っていた。ぼくは座っていた。少し背を曲げ、頭を下げ、たった一人、ごつごつした黒い塊の正面にいた。完全に生のままのその塊が、ぼくを恐れさせた。

(ジャン・ポール・サルトル『嘔吐』)

ロカンタンは、ベンチの下のマロニエの根を見ているのだが、それが何なのか分からない。そして、その理由を、ロカンタンは、根という言葉が消え去っていたと説明する。

私たちは言葉を何気なしに使っているために、普段は気付かないことがある。それは、言葉というレッテルによって見えるものを分類し、整理しているということ。言葉は、事物の意味を決め、他の事物とどのように関係し、どのような意味を持つかも定めている。

その結果、私たちは、予め全てが決定され、事物が必然的な関係性を持つように感じられる世界を生きている。だからこそ、「ある物」を見て、最初からそれを「木の根」だと認識する。

そうした整理された世界では、物に対して奇妙な感じもしないし、吐き気に捉えられることもない。

しかし、ロカンタンは、公園のベンチの下に見える物が何かわからない。つまり、根という言葉のレッテルが消え去り、「ごつごつした黒い塊」としか見えない。

何かを知覚しても、それが何か分からない。彼の生きる世界からは、「根が根である」という自明性が失われていしまっている。

そうした状態が、ロカンタンの違和感や吐き気の原因なのだ。言い換えれば、吐き気は、「実存」を体感していることのサインになる。

公園のベンチに座るロカンタンは、言葉の失われた状態こそが「実存」だと見なし、さらに考察を進める。

もし誰かがぼくに、存在とは何かと問いかけたら、正直に、それは何でもない、空っぽの形体にすぎない、と答えただろう。その形体は、外部の物に付け加わるのだが、それらの性質を何も変えはしない。次に、突然、それがそこに在った。光のように明るかった。突然、存在のヴェールが取り払われていた。抽象的なカテゴリーの無害な様相を失っていた。それは事物の生地だった。この根は、存在の中で化石になっていた。あるいは、この根、公園の柵、ベンチ、芝生のすり減った芝、それら全てが消え去っていた。事物の多様性、それらの個別性は、一つの外観、ニスにすぎなかった。そのニスが溶けてしまい、残っているのは怪物のようで、柔らかく、混乱した塊 — 裸、恐ろしく卑猥な裸の塊だった。

(ジャン・ポール・サルトル『嘔吐』)

ロカンタンはここで「存在」を二段階に分けて考察する。

「誰かがぼくに、存在とは何かと問いかけたら」という際の「存在」は、言葉がある状態。「根」という存在は「空っぽの形体」にすぎず、レッテルとなるだけで、物の性質を変えることはない。

次の段階では、「存在」がヴェールを剥ぐようにして出現した状態に言及される。

「抽象的なカテゴリーの無害な様相」というのは、「根」という言葉のレッテル。それが消え去ると、事物の地が露出し、自明性は失われる。根もベンチも公園の柵も芝といった区切りがなくなり、「混乱した塊」になる。

そうした「存在」のあり方こそが、日本語で「実存」と翻訳されてきた状態に他ならない。

ロカンタンは日記を書き進め、マロニエの根の体験から次のような結論を引き出す。

ぼくは「嘔吐」を理解し、所有していた。ただぼくの発見をこれまでは言葉に出来ていなかった。でも、今、それを簡単に言葉にできると思う。大切なのは、偶発性なのだ。存在とは必然性ではないと定義したい。存在するとは、単に「そこにある」ことなのだ。存在するものたちは姿を現し、そこでお互いに「出会う」。人はそれらを決して「差し引く」ことはできない。

(ジャン・ポール・サルトル『嘔吐』)

「差し引く」とは、ある塊を根だと見なすことで、塊を「限定する」こと。そのようにすることは、世界を分類し、レッテルを貼り付けることになる。

反対に、単に存在する際には、そのような限定がなく、物たちは互いに「出会う」。その出会いに必然性はなく、「偶発的」に行われる。

そして、実存の偶発性が、「自由」へと繋がっていく。

(2)自由を余儀なくされる人間 — 『蠅』

A. 「人間は自由という刑に処せられている。」

サルトルは、『存在と無』の中で、「人間は自由という刑に処せられている」と記した。

一般的に私たちは「自由を享受する」と言うことが多く、自己選択権があることを肯定的な状況だと見なす傾向がある。

それに対して、サルトルが、自由を人間にとっての刑罰だと言う。その理由は何であり、その表現によって何と伝えようとしているのだろうか?

サルトルの実存主義思想において、「意識とは常に何かについての意識」であり、その意識のあり方は根源的に「偶発性」に基づいている。

例えば、ハサミに意識を向けるとき、ハサミは何かを切るための道具であるという役割はすでに決まっていて、「私」は何かを切るためにハサミを手に取る。そのように考えると、ハサミには切るという「本質」が必然的に定められてることになる。

サルトルが「実存は本質に先立つ」と言う時、ハサミの「本質」つまり、「切る道具」であるという認識よりも前に、「実存」がある。それは、「ハサミそのものの存在」。

その「実存」を感じる度に、『嘔吐』のムルソーは吐き気を感じた。

そこから一歩前に進むと、「ハサミそのものの存在」に対して、それを何に使うかは使用する人間の「自由」だという考えに繋がる。

サルトルはこうした思想の上に立ち、「自由」に関して、さらにもう一歩考えを進め、「自由」を行使しない自由はないと考える。「自由という刑に処せられている」という言葉は、そのことを意味している。

ハサミを例に取れば、それに意識を向ける時、何に使用するのかその都度考えなければならない。特別に何かに使用するのではなく、ただそれを見るだけだとしても、「見る対象」として意識している。意識すると同時に、必ず何かしらの用途をハサミに与えているのであり、それを与えない「自由」はない。

さらに、何に使用するかを決めたのは、ハサミに意識を向けた人間なのだから、その決定に責任が生じる。たとえ切る道具としてハサミを意識したとしても、「本質」を受け入れたのではなく、「自由」に役割を決めたのだから、責任を持つことに変わりははい。それ以外のことに使うことができたにもかかわらず、切ることに使うとしたら、それは「自由」な選択なのだ。従って、他のことに使用した時に同様に、その自由に対して責任を負うことになる。

「人間は自由という刑に処せられている」という言葉は、こうした自由と責任に関する思想を含んでいる。

B. 自由と後悔

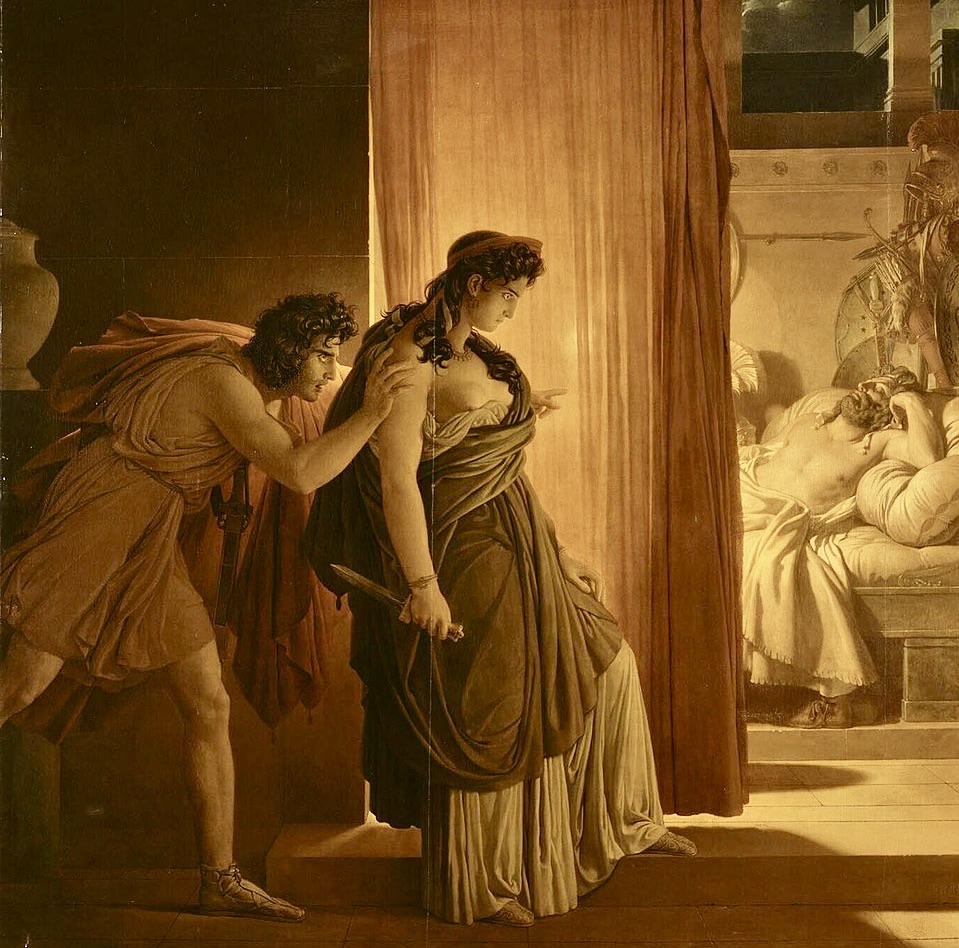

『蠅』は1943年、フランスがドイツに占領されていた時代に上演された演劇作品であり、束縛された状況の中での自由の問題が真正面から取り上げられている。

ただし、自由にともなう責任は、この戯曲の中では、蠅によって象徴される「後悔」という形で表現される。

サルトルは、パリの解放直後の1944年9月、「沈黙の共和国」というエセーの中で、「私たちはドイツ占領下におけるほど自由なことはなかった」と書いたことがある。彼によれば、人間が最も自由なのは、最も束縛された状況の中でなのだ。

『蠅』がギリシア悲劇を題材にし、運命によって定められた悲劇的な状況を設定しているとしたら、それは最大限の自由の行使を描くために最もふさわしい枠組みだといえる。

サルトルが選択したには、アガメムノン王の暗殺と息子オレストによる復讐を中心にして展開する悲劇群。

トロイア戦争に勝利した後、ギリシア軍の総大将アガメムノンは故郷のアルゴスに戻り、そこで妻クリュタイムネストラと彼女の愛人アイギストスによって暗殺される。そして、息子のオレステスと娘のエレクトラも命を狙われるのだが、何とか脱出に成功する。

その後、成長したオレステスたちは故郷に戻り、父の仇であるアイギストスを殺し、次に、命乞いをする実母クリュタイムネストラをも殺害する。その結果、オレステスは母親殺しの罪により復讐の女神たち(エリニュス)の呪いを受け、発狂する。

古代ギリシアの悲劇詩人たちによる物語に多少の違いはあるのだが、大まかな物語の展開は以上のようなものになっている。

サルトルはこの枠組みに新たな要素を二つ加える。

A. 蠅

芝居の冒頭、アルゴスの広場に無数の蠅が飛びかっている。その蠅たちは、アガメムノンが暗殺される際、王を救うために何もしなかったアルゴスの市民たちが抱き続けている罪悪感や後悔を象徴する。

蠅たちは、アイギストスと実母クリュタイムネストラ殺害の後、エレクトラを襲い彼女を狂気に陥れ、次にアルゴスを去るオレストスに付きまとい、アルゴスを離れる。

B. 死の神ジュピター。

ジュピターはアルゴスの王となったアイギストスの後ろ盾であり、市民たちに恐怖と罪悪感を植え付けることによって彼らを支配する政策を実行させる。

また、ギリシア悲劇では、神がオレストスに父の復讐のために、クリュタイムネストラとアイギストスを殺すように神託を下すのだが、サルトルはその言葉を逆転させ、ジュピターはオレステスに暗殺を思いとどまるように命じる。

その変更は、オレステスの行為が、神の意志に反するものであり、彼自身の「自由な選択」であるという点を強調する。

この二つの新たな要素に加え、オレステスとエレクトラという既存の登場人物についても、ギリシア悲劇とは異なる感情の動きが与えられる。

C. エレクトラ

王の娘にもかかわらず王宮で召使いとして働かされているエレクトラは、復讐心の塊のようであり、再会したオレステスがアイギストスを暗殺する決意を持つことを知り、期待が叶えられることを喜ぶ。

しかし、オレステスは、実母であるクリュタイムネストラをも殺害してしまう。

母親殺しに関して、エレクトラは、殺害前に「取り返しの付かない行為」という言葉で予告していた。そして、実際にその行為が実行された後、深い後悔の念に捕らえられる。そのために、アポロンの神殿でジュピターの声に耳を傾け、蠅の姿をした後悔の女神エリニュエスたちに襲われ、オレステスを置いて逃げ去さる。

そうしたエレクトラの姿は、自由な行為を実行したオレステスの姿をより鮮明に描き出す役割を果たしている。

D. オレステス

オレステスは、神ジュピターの禁止命令に反して、アイギストスとクリュタイムネストラを殺害する。

とりわけ、実母であるクリュタイムネストラに関して、サルトルは、彼女がオレステスに愛情を示し、子どもたちが追放されたことを嘆く姿を描き、オレステスの母親殺しには正当性がないように観客たちに感じさせる。

しかも、エレクトラとは逆に、オレステスは実母を殺害したことに後悔することはない。犯した罪に苦悩し、後悔を深めるエレクトラに対して、次のように言い放つ。

ぼくは「ぼく」の行為を実行したんです、エテクトラよ。その行為は正しかったんです。川の渡し守が旅人を運ぶように、ぼくはそれを肩に乗せて運んでいきます。それを向こう岸に渡した後で、説明します。それが重ければ重いほど、ぼくには嬉しいのです。だって、それこそがぼくの自由なのです。

(ジャン・ポール・サルトル『蠅』)

オレステスは意志を貫き、自らの行為を実行した。暗殺を禁じるジュピターの命令や、実母の命乞いは、その行為がオレステスによる自由な選択であることを強く印象付ける。「それこそがぼくの自由なのです」という言葉が、そのことをはっきりと示している。

そして、この自由こそが、エレクトラとオレステスの違いの根本にある。

実母殺しについて、オレステスは自分の意志を自由に実践したことで、自由を感じている。

他方、エレクトラスは、その行為がなかったことにできないのかと問いかけ、その行為を取り消すことができないとしたら、自分たちは自由ではないと言う。彼女は自分が自由だと感じない。そして、そのことを象徴するかのように、目の前が暗くなり、オレステスの顔さえ見えなくなる。

エレクトラ

あれらがそこにいるのです! どこからやってくるのでしょう? 黒く大きなブドウのように天井から垂れ下がっています。あれらが壁を黒くしているのです。光とわたしの目の間に滑り込んできます。あれらの影が、お前の顔を私から隠すのです。

オレステス

蠅たち・・・。

エレクトラ

ねえ、聞いて!・・・ 羽音が鍛冶のうなり声のよう。あれらがわたしたちを取り囲んでいます、オレステス。わたしたちを見張っているのです。もうじき襲いかかってくるでしょう。わたしは、ベタベタした何千本もの足を感じることになるでしょう。どこに逃げたらいいの、オレステス。あれらは、膨らんで、膨らんで、もう蜜蜂のように丸々しています。分厚い竜巻のようになって、どこまでもわたしたちの後を付いてくるでしょう。ああ恐ろしい! あれらの目が見えるわ。何千もの目がわたしたちを見ているのです。

オレステス

蠅がどうしたっていうのです。

エレクトラ

あれらはエリニュスたち、オレステス、後悔の女神たちなのです。

(ジャン・ポール・サルトル『蠅』)

エレクトラとオレステスの間を遮る蠅たちの大群は、二人の違いを際立たせる。

エレクトラは、殺害をなかったことができないのかと問いかけ、自由ではないと感じる。そして蠅たちに襲われ、オレストの顔さえ見えなくなる。

それに対して、オレステスは、「蠅がどうしたっていうのです」と言うことができ、自由に行われた行為に対する後悔に苛まれることはない。

そして、彼は、羽根立ちに囲まれたアルゴスを去る。そのようにして、市民たちを罪悪感と後悔から解き放つのだが、その一方で、彼自身は常に「蠅がどうしたっていうのです」と言い続けることができ、後悔に襲われることはない。

「人間は自由という刑に処せられている」のだから、自由を実践するしかない。しかも、「人間が最も自由なのは、最も束縛された状況」だとすれば、その状況の中で自由に選択した自らの行為を実践する者は、自由という処刑を真正面から引き受けたことになる。

オレステスはその代表であり、彼の行為を実行したことに後悔することはない。

そこに、『蠅』に籠められたサルトルの中心的なメッセージがある。

(3)「地獄とは他者のことだ」 — 『出口なし』

(ジャン・ポール・サルトル 実存の文学 4/4に続く)