1980年生まれの哲学者マルクス・ガブリエルの『新実存主義』(廣瀬覚訳、岩波新書)は、サルトルの実存主義と同様に、「意識」を人間の中心に置き、人間とはどのような存在であるかを解き明かそうとする試みとして読むことができる。

マルクス・ガブリエルは、日本の出版界やマスメディアで、” 哲学のロックスター”とか “天才哲学者 “というレッテルで紹介され、世界的なベストセラーといわれる『なぜ世界は存在しないのか』は日本でもかなり売れたらしい。

ただし、哲学書を読むと常に感じることだが、専門用語が多く使われ、一般の読者にはあまり分かりやすいものではない。これまでの哲学の歴史を踏まえ、マルクス・ガブリエルの場合であれば、唯物論的な科学主義を仮想敵として前提にした上で、自説を展開する。そのために、なかなか要旨を掴むことができない。

新実存主義が掲げる根本の主張は次のようなものである。(中略)われわれは、物理的法則が支配する無生物と、生物的パラメーター によって突き動かされる動物であふれた世界にただ溶け込んで生きているのではない。人間のそうした特異なあり方をさまざまなかたちで説明できるのが心的語彙であり、その説明能力をもつかぎりで心的語彙はひとつのグループとしてとらえることができる。

(マルクス・ガブリエル『新実存主義』、p. 16-17.)

この文章を読んでも、新実存主義の主張は分かりずらい。

「生物的パラメーター 」や「心的語彙」といった用語が何を意味するのかよく分からないし、「動物であふれた世界にただ溶け込んで生きているのではない」という表現も、何を意味しているのかはっきりしない。

ここでは、新実存主義(Neo-existentialism)という用語に注目し、人間という「存在(実存:existence)」についてマルクス・ガブリエルがどのように捉えているのか、そして彼の人間観が私たちに何をもたらしうるのか、具体的な例にそって考えてみたい。

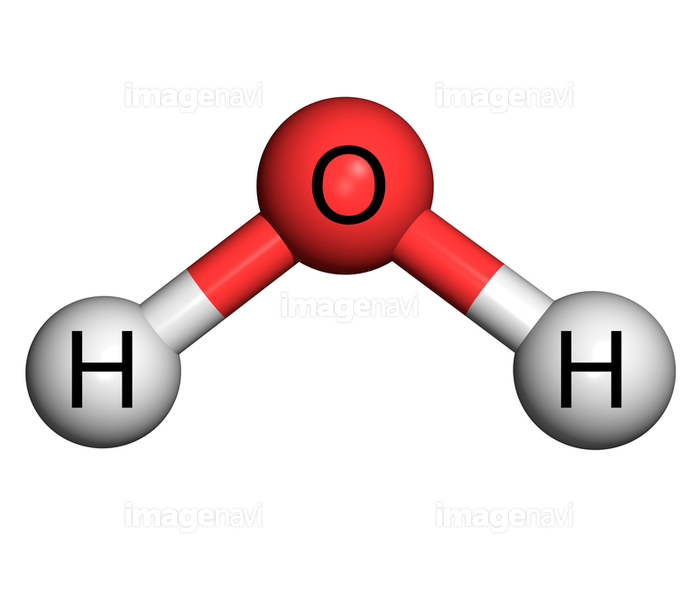

(1)水とH2O

私たちは日々「水」に触れて生きている。朝起きれば顔を洗うし、喉が渇けば水の飲む。川に行けば水が流れているし、海は水の集まりだ。山の上から見える海の美しさに感激するし、山の中にある湖の水を眺めると穏やかな気持ちになる。暴風雨の時の水は恐れを起こさせる。

このように、私たちは常に水を体感し、その都度、様々な捉え方をする。

その一方で、「水」が2個の水素(H)と1個の酸素(O)からでき、H2O という組成式で表記されることも知っている。

その分子構造は、私たちの意識がどのように変わろうと、変化することはない。

体感的な「水」の捉え方に関して、マルクス・ガブリエルが以下のように説明する。

「水」はあのびちょびちょしたものを意味する。タレスとプラトンが「ヒュードル」という言葉を使ったとしよう。かりに彼らが分子組成について誤った信念を抱いていたとしても、自分たちが何を話題にしているかは承知していたはずだ。もし水がべつの分子組成(中略)をもつとわかったとしても、タレスとプラトンは「ヒュードルの意味は知っているさ」といい続けることができただろう。(p. 48-49.)

H2Oに関しては、次のような説明がなされる。

「水」という言葉は、H2O分子からなるものを実際に拾い上げる。そしてこのふたつめの意味に即するかぎり、それは必然的である。理由は単純で、すべての同一性関係は必然だからである。(中略)もし水がH2Oと同一ならば、過去においてもそれ以外ではありえない。(p. 49)

マルクス・ガブリエルの「心的語彙」という用語は、この二つの次元の意味を同時に含んでいる。つまり、科学的な視点から見られた物質的な次元だけではなく、「自分が何を意味しているのか知っている」という心的な次元も含んでいる。

非常に単純化してしまうと、物質的次元は「自然」であり、「知っている」次元は「心」であるといえる。

そして、人間は、「きわめて込み入った物理的性質のネットワークと因果的に結び付いている」のだが、それと同時に、「心をもつ意識の主体」でもある。

だからこそ、私たちは、もし「水がH2O」であることを知らなくても、「水」とは何か知っている。

では、この二つの次元の確認が、私たちに何を教えてくれるのだろう?

(2)「精神」を持つ人間

「心をもつ意識の主体」である人間は、対象に対して二つの次元の把握をするだけではなく、自分自身に対しても同様の把握をする。

そして、まさにそのことが、私たちの存在(existence)のあり方と大きなかかわりを持つ。

マルクス・ガブリエルは、物理的次元を「自然種」、「知っている」次元を「説明構造としての精神」とした上で、まず「自然種」についてH2Oの説明と同様の説明をする。

自然種については、例えば、私たちが素粒子物理学のゲージ粒子とスカラー粒子について何も知らなくても、私たちの意識とは関係なく、それぞれの粒子が独自の性質を持つ。

それに対して、私たち自身に関しては、「精神」が私たちの存在のあり方と直接関係する。

私が自分のことをスカッシュの一流選手だと勘違いしていると想像しよう。友人たちとスカッシュをしたらどんどん上達して、世界チャンピオンになれると思ったのだ。大会で負けても、スカッシュの大物選手だという勘違いはあいかわらずで、連敗はたまたま相手の運がよかっただけだといって片付けてしまう。何らかの心理学的要因が働いたせいもあってか、自分がとびきり優れたスカッシュ選手だという誤った信念は、本格的な妄想へと発展し、人生すら大きく左右してしまう。(p. 60-61.)

私たちが自分の肉体に関してどのような思いを抱こうと、物理的な変化は起こらない。痩せ細った人間が、筋肉質でボディービルダーのような肉体を持っていると誤解しても、測定すれば痩せ細った状態が確認される。

しかし、「筋肉質でボディービルダーのような肉体」という思い込みは、「知っている」次元では、「ボディービルダーの肉体」を現実となる。H2Oを知らなくても、「水」を知っているのと同じことだ。

実は、自己意識が人間の行動を変容させる現象は、スポーツの世界ではしばしば活用されている。100メートル競走で、走り出す前に、ランナーは自分がシャンピオンだと思うことで、パフォーマンスを最大限に発揮しようとする。

マルクス・ガブリエルの議論では「妄想」という言葉が使われているので、異常な状態だと見なされるかもしれないが、「知っている」次元の認識が人間を変えることは、私たちにも馴染みのあることなのだ。

そのシステムについて、マルクス・ガブリエルはさらに詳しい説明を付け加える。

ボソン(粒子)についての自分の説明が間違っているからといって、ボソン(粒子)が変わるわけではない。だが、妄想は自分自身を変えてしまう。しかも多くの場合、まるで別人のように変えてしまうのだ。実のところわれわれの生活は、隅々にいたるまで、いろいろなかたちでのバイアスがかかった自己表象のうえに成り立っている。誰でも経験の中心には自分の利害があるし、知覚したり考えたりする対象はみな、多様な、自分が何者であるかの説明 — しばしば物語を介して説明 — のなかに位置づけられる。虚構の物語をつむぎだす多様な能力という次元を抜きにして、人の行動を説明するのは事実上不可能といっていい。(p. 61)

「妄想」という言葉が「バイアスがかかった自己表象」という言葉に置き換えられ、「自己表象」は「自分が何者であるかの説明」や「虚構の物語」という言葉で説明される。

それらが全て「知っている」次元の現象だということに気付くと、マルクス・ガブリエルの主張がクリアーに見えてくる。

人間とは、H2Oの次元だけで生きる存在ではない。従って、人間の生存(existance)を唯物論に、物理的「自然種」のレベルだけで捉えることはできない。

人間は、対象として自らを捉える時、「心をもつ意識」の作用を受けて自己イメージを作り、そのイメージに従って行動する。「私」にとっては、「私」が思い描く「私」の姿が「私」なのだ。

こうしたマルクス・ガブリエルの思想が私たちに教えてくれる最も大きな点は、次のことだ。

「私」の行動は、「私」自身が自分に対して抱くイメージ=自己表象によって説明される。従って、「私」が誰かを決めるのは、「私」自身なのだ。「私」を主人公にしたどんな物語を紡ぎ出すかは「私」の決めることであり、それによって「私」の行動も、「私」の「存在(existence)」も左右される。

。。。。。

ただし、人間は自分の生きる状況から完全に自由な存在ではない。「私」の物語は「私が生きる世界」の物語の一端でもある。

われわれの行いは、自分がそれをどう見るかということと切り離せない。歴史の中の行為主体であるわれわれが知る人間の行為は、つねに、制度がつかさどる非自然的文脈に組み入れられている。

精神は、行為を説明する文脈で援用される説明構造である。行為主体である人間が行うことの一部は、その行為が歴史的に変換していく人間観に照らしておこなわれるものであるという事実を踏まえることで、はじめて説明される。(p. 67)

「私」は同時代の歴史を生き、その時代の制度に組み込まれている。その制度は、もしそれが「自然」によって規定されるのであれば、時間の中で変化することはないかもしれない。しかし、文化的な制度は時代の変化と共に変化する。

「私」の物語は、「歴史的に変換していく人間観に照らして」、紡がれていく。さらに言えば、私の自己イメージも、同時代の人間像の中で形作られる。

この点が、サルトルの実存主義と、マルクス・ガブリエルの新実存主義の最大の違いだと考えられる。

(3)実存主義から新実存主義へ

マルクス・ガブリエルは、実存主義から新実存主義が取り入れた要素として、次の二点に凝縮する。

1 人間は本質なき存在であるという主張

2 人間とは、自己理解に照らしてみずからのあり方を変えることで、自己を決定するものであるという思想(p. 140-141)

サルトルは、実存主義の定義として、「実存は本質に先立つ」という表現を提示した。

例えば、コップを取り上げてみよう。

コップの「本質」は、「水を飲む道具」という用途にある。とすると、コップが作られ「存在」する前に、すでに「水を飲むため」という「本質」というが先立っていることになる。

それに対して、人間は、予め何かのために生まれてくるのではない。

最初に「存在=実存」があり、その後から「自分は何をする存在なのか」とか、「自分とはどのような存在なのか」といった、「本質」が成立する。

そのように考えると、引用文の「本質なき存在」とは、本質が存在よりも先にあるのではなく、存在がまず最初にあることを意味するのだと理解できる。

そして、存在の後、存在を前提として本質が作り出される。「人間とは、自己を決定するもの」という言葉は、そのことを意味している。

そこまでは、サルトルとマルクス・ガブリエルは共通している。二人の実存哲学の違いは、その決定の条件にある。

サルトルは、存在(実存)には全く限定がなく、自己決定、つまり本質の作成は、完全に自由な状態で行われると主張した。

だからこそ彼は、「人間は自由の刑に処せられている」と言い、「自由」を強調した。

一人一人の人間に予め「本質」が決まっているわけではなく、完全に自由な状態にある。そのために、一回一回「本質」を模索しながら、進んでいかなければならない。それが「自由という刑に処されている」ことなのだ。

こうしたサルトルの自由に基づく決定論を、マルクス・ガブリエルは、「サルトルの決意主義」(p. 144.)として否定する。

人間は、「自然種」と「心をもつ意識」という二つの次元を同時に把握し、物理的な現象の次元だけではなく、「知っている」次元でも何らかの指針を目印にし、自己決定をしている。

われわれは動物界や非動物界にただ溶け込んでいるだけの存在ではない。その所以は一群の語彙が教えてくれる。自己決定するとは、そうした語彙に照らして生きることである。

動物界や非動物界では本質がすでに定まり、自由はない。人間も、一方では、その世界を生きている。しかし、ただそこに溶け込んでいるだけでなく、「「心をもつ意識」の世界も同時に生きている。

その二重性を持つ「心的語彙」に照らして自己決定するのだが、そこにも何らかの仕組みが張り巡らされている。

われわれの誰もがいまある人間社会の仕組みについて何らかの見方をもっている。そして、その見方にしたがって、自分たち人間が守るべき行動(の基本指針)を具体的に提案したり、みずからに課したりするのだ。(中略)

われわれはある人格になりたいと望み、またそう望むことでその人格へと変わっていく。しかし、その新たな人物像は、自分について真だと思うことだけで決まるわけではない。自分の決意によっても、いまある自分の真の姿によっても決まりはしない。自己決定は実際の真理に必ずしも縛られるわけではない。ただ、その決定内容は、たとえば自然の事実を見据えることで、あるいは自己の確立と維持に用いる語彙を深く理解することで、必ず吟味できるのだ。(p. 144-145.)

私たちが何かの行動を決意するとき、自分の身体的な条件、自分をとりまく物理的の条件、社会的な制約など、様々な条件に基づいている。

はっきりと意識しないにしても、何かを考える時には、そうした条件が考慮のうちに入ってくる。その意味で、私たちの決定は、何にも制約されない、自由なものではない。

その一方で、そうした前提条件に基づきながら、それらの複合的な組み合わせ中で可能となる選択肢が複数あり、それらの選択肢から選択をする「自由」が私たちにはある。

サルトルは「実存主義とは人間中心主義(ヒューマニズム)である」と定義し、自己決定の自由を主張した。

それに対して、マルクス・ガブリエルは、「心的語彙」を吟味する、つまり「自然種」と「知っている」という二つの次元を理解するように努めることで、彼の言葉に従えば、「われわれはある人格になりたいと望み、またそう望むことでその人格へと変わっていく。」

それが可能なのは、人間が「心を持つ意識」を有する存在だからだ。

マルクス・ガブリエルの新実存主義が教えてくれる最も直接的で大きなことは、少なくとも私にとっては、これまで論じてきた点に要約される。

a. 人間と他の生物とは違いは、自己認識が認識する本人を質的に変化させることにある。つまり、「私」が自分をどのような人間だと思うことが、「私」を変える。

b. しばしば「私」の自己イメージの形成はあまり意識しないままに行われ、漠然と「私」はこうした人間だと思うのだが、実はそれさえも「私」が形成したイメージなのだ。

c. だからこそ、「自然種」と「知っている」という二つの次元を通して自己イメージを吟味し、「私」が望む自己イメージを作りすることで、「私」がなりたい「私」へと近づくことができる。

そんな風に考えると、マルクス・ガブリエルの説は、私たちが漠然と思い描いていることとそれほど違いがないともいえる。インスタグラムの写真はその一つの例だ。

だからこそ、日本の読書界やマスメディアでもこれほど受け入れられているのだろう。

『なぜ世界は存在しないのか』の中で、マルクス・ガブリエルは、伝統的な実存主義について以下のような説明をしている。彼の考えを知るために、参考として付け加えておこう。

実存主義とは、「人間が現実に存在しているということ、すなわち人間の実存の探究」であるという定義をし、キルケゴール、ニーチェ、ハイデガー、サルトル、ヤスパースたちといった実存主義の思想家の名前を列強した後、人間と動物の違いについての言及がなされる。

人間と動物の違いは、人間が — じっさいに何であろうと — たんに存在しているだけでなく、つねに自己を探究しているという点にあります。(中略)動物たちは、組み込まれた生存プログラムを実行することしかできず、自らの生活を変えなければならないと思うことはありません。(中略)

人間を動物から分けるのは、考えるということでも、理性的であるということでもありません。動物も考えますし、さまざまな概念のなす秩序に従います。私の愛犬は、ごはんのお皿がどこにあるのかを知っていますし、私が適当と思う分量よりも、もっとたくさんのごはんをあげるほうがよいと思わせようとして、いろいろな働きかけをします。そのさい私の愛犬は、自分がさまざまな概念をもっていることを考えはしないとしても、実際に多くの概念を働かせているのです。(ただし)、おそらくどんな犬も、考えるということ自体については考えません。これは、少なくとも地球上では、人間だけに与えられた疑わしい特権です。しかし、考えるということ自体について考える能力も、やはり精神と同じものではありません。(中略)ともかく精神は、考えること— 何かについて考えるのであれ — 以上のものなのです。

わたしたちは、まるで自分が他人であるかのように、私たち自身に関係している。この状況こそが、精神にほかなりません。私たちは、他人のことを知っていくのと同じように、自らの人格を知っていかなければなりません。その中で、わたしたち自身の人格が変化していくことも多い。そのような人格としてのわたしたちに、わたしたち自身が関係するわけです。わたしたちは、たんに考える主体、考える人ではなく、何よりもまず人格にほかなりません。そして当の人格が、自己自身に関係するのです。この自己関係の中で、わたしたちはある程度まで可塑的であり、自らの形を変えていくことができる。だからこそ、人間の実存は、それだけ不安定なものでもあるわけです。

(マルクス・ガブリエル『なぜ世界は存在しないのか』(清水 一浩訳、講談社選書、p. 231-233)

「精神を持った人格」であるからこそ、人間は自分を変えることができる。そうした状態が、「実存」だというのがマルクス・ガブリエルの考えだということを、この一節から読み取ることができる。