「人種(race)」という言葉は一見すると価値判断を含まず、「皮膚の色や頭の骨など目に見える身体の特徴を基本にして人間を分類」するという意味を持つ、ニュートラル言葉だと思える。

「人種」は、元々は一族の先祖から子孫までを含むメンバー全体を意味していたと考えられている。そこから、17ー19世紀を通して、身体の外見的な特徴に基づき一定の人間の集団を指すようになった。

そして、その時期が、ヨーロッパの国々が植民地政策を強めていったと重なることを知ると、ある価値判断が入っていることに納得がいく。

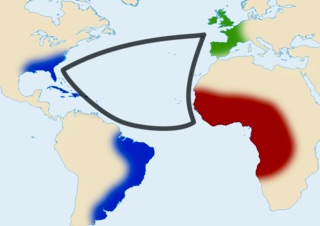

当時のヨーロッパ諸国の植民地主義は、大まかに言えば、ヨーロッパとアフリカ大陸とアメリカ大陸を結ぶ「三角貿易」をベースにしていた。

ヨーロッパからアフリカに工業製品を運び、アフリカから黒人奴隷を積み込んで西インド諸島や北アメリカに運ぶ。そこからタバコ、綿花、砂糖といった農産物をヨーロッパに運ぶ。こうした交易のもたらす富みが、産業革命を推進した。

この地理的三角形において、底辺にはアフリカ大陸とアメリカ大陸があり、頂点に置かれるのがヨーロッパであることは言うまでもない。

植民地化や奴隷貿易といった非人道的な政策が行われたこの時代、他方では、デカルトを始めとした哲学者や思想家が数多く出現し、人間における理性の価値を強調し、フランス革命のスローガン「自由、平等、友愛」へとつながる啓蒙思想が育まれていた。

この二つの現象のズレの出所を探ることで、21世紀まで続く世界のあり方が見えてくる。

(1) リンネ『自然の体系』

スウェーデンの博物学者 カール・フォン・リンネ(1707 – 1778)は、『自然の体系』の中で、自然界の生物を分類し、それらを階層的に体系化した。

その分類の中で、「人種」に関して、次の二つの考え方が示された。

A. 1735年に出版された初版では、人類は居住地域と肌の色に基づき、4つの人種に分類された。

黒色アフリカ人、赤色アメリカ人(インディアン)、暗色アジア人、白色ヨーロッパ人。

B. 1758-1759年に出版された第10版では、人類はホモ・サピエンスという一つの種にまとめられ、その下位区分=亜種として、上に挙げた4つの亜種のほか、「怪物」「洞窟人」などの亜種も付け加えられた。

この区分の基準として、地域や肌の色に加え、それぞれの性格や行動様式なども含められる。

アフリカ人:冷静、肌が黒色、行動が遅い、くつろぎ、なおざり。

アメリカ・インディアン:怒りっぽく、肌が赤く、率直で、情熱的、戦闘的。

アジア人:憂鬱で、肌が黄色、不屈で、厳格で、ごうつくばり。

ヨーロッパ人:血の気が多く、青白い、筋肉質で、行動が早く、大胆で、発明の気質に富んでいる。

リンネの後に続く人種論の中で、最初から人種が分かれているという「多起源説」と、一つの人種から別の人種が派生したという「単一起源説」という、二つの説が展開されることになる。

A説とB説からは、リンネがすでにそれら二つの説を提示していたことがわかる。

(2)ブルーメンバッハ『ヒトの自然的変種』

ドイツの動物学者・人類学者 ヨハン・フリードリヒ・ブルーメンバッハは、「ヒトの自然的変種」(1775)の中で、頭蓋骨の比較研究などをベースにし、コーカシア(白色人種)、モンゴリカ(黄色人種)、エチオピカ(黒色人種)、アメリカナ(赤色人種)、マライカ(茶色人種)の5種に分類した。

ただし、人類は全ての「人種」が同一の起源を持つという「単一起源説」に立つブルーメンバッハは、五つの種は連続的な変異であって,それらの間に明確な境界はないとした。

その一方で、人種の違いを「退化」という言葉で説明した。

5つの「人種」のなかで、「コーカシア(白色人種)」、つまり「白い肌の人々」が最も「原始的」なものと見なし、そこから他の形態が「退化」したと主張した。

そうした思想は、キリスト教に由来すると考えられる。

ノアの箱舟が到着したとされるコーカサス地方が聖地と見なされ、『創世記』では、白色は光や善の象徴であるのに対して、黒色は闇や悪の象徴と見なされた。

アダムとイブはアジアの「コーカシア」とされ、他の4つの「人種」は様々な環境が原因となり、「コーカシア」から「退化」することによって生まれた。例えば、エチオピカ(黒色人種)の色素は、熱帯の太陽の熱の結果生じた、といった風に。

他方で、「退化」は、環境をコントロールすることで逆転させること可能であり、退化した人種の形態も、元来の「コーカシア」に戻ることができるとされた。

この分類が宗教の影響を受けていることは、トルコや中近東のイスラム教徒(ムスリム)が有色人種に分類されていることからも明かになる。彼らは現在の科学的な視点から見ると、イタリアなどヨーロッパの南部に住む人々と同様に、「コーカシア(白色人種)」に分類される。しかし、キリスト教徒は白人の側に分類され、イスラム教徒は「退化」した側に入れられた。

このように見ると、ブルーメンバッハは奴隷制に反対し、反人種主義者だと言われることもあるが、しかし、彼の人種論が人種間の優劣に科学的な根拠を与えることになったことは否定できない。

(3)カント「人種概念の規定」(1785)

同じ「単一起源説」に立つエマニュエル・カント(1724 – 1804)によれば、全人類は共通の「種子」を持っていて、それが様々な気候に適応して変化する。空気や日光に刺戟を受けた「種子」は、いくつかの萌芽を発展させ、「人種」を作り出す。

そのようにして1度作り出された「人種」は後戻りすることなく、形成された特色を遺伝として保ち続ける。

その代表が皮膚の色。皮膚の色は、不可避的に遺伝する要素であり、それを人種を区別するための基本的な要素とした。

その上で、全ての人類が「働く能力」という「種子」は持っているが、しかし、インディアンや黒人には「働く意欲」が欠けている、といった指摘を行った。

ただし、カントは、『永遠平和のために』(1795)などの著作において、植民地主義を批判し、ヨーロッパ人から見れば海外進出と言われる行為は現地人にとっては侵略であり、それが飢餓や戦乱などの災禍をもたらす結果になったとも述べている。

カントにおけるこうした二重性が、ある意味では、植民地主義を押し進めたヨーロッパ各国の矛盾を暗示していると考えることもできるだろう。

(4)ヒューム『民族の性質について』

「多起源説」を支持する思想家たちは、人種の優劣に関して、「単一起源説」支持者たち以上に明確な傾向にあった。

イギリス経験論を代表する哲学 デイヴィッド・ヒューム(1711-1776)は、「民族の性質について」(1748)の注で、白人と白人以外の人種とを明確に区別し、とりわけ黒人を対象にして、白人との優劣を論じた。

彼によれば、黒人だけではなく、白人以外の全ての人種は、生まれつき白人に劣る。白人の顔つきを持たない文明的な民族は存在せず、思考や行動で優れた個人もいなかった。白人以外は、独創的な製品も、芸術も、科学も持たない。

そして次のように断定する。「もし自然が人種の間に本来的な区別を作らなかったとしたら、均質的で変わることのない違いが、多くの国と時代に生まれてはこなかっただろう。黒人奴隷が、我が国の植民地だけではなくヨーロッパ中に広がっているが、彼らには才能の兆しさえ見られない。」

こうした差別的な思考は、ここまで明確ではないとしても、決してヒュームだけではなく、ヨーロッパを代表する哲学者たちがふともらす言葉の中に数多く見られた。そのことが、現代ではしばしば指摘されるようになってきている。

(5)ゴビノー『諸人種の不平等に関する試論』

フランスの外交官であり作家でもあったジョゼフ・アルテュール・ド・ゴビノー(1816 – 1882)は、彼の主著である『諸人種の不平等に関する試論』(1853年 – 1855年)の題名がはっきりと示すように、人種間の優劣を明確にし、白人至上主義を主張した。

白色人種には「美、知性、力の独占権」が与えられている。その白色人種の中でも、「アーリア人種」は他の全ての人種の上に置かれ、特別の称賛に値する。

黒色人種は感覚の領域で優位に立ち、特に「味覚と嗅覚」は他の二つの人種にはない強さで発達している。しかし、その感覚への強欲さが、黒色人種の劣等性を際立たせる。

黄色人種に関しては、創造主がただの下絵を描こうとしたにすぎず、全ての事柄において平凡さへの傾向を示す。黄色人種は勤勉であるが、社会を創造したりその指導者となるには限界がある。

こうした白、黒、黄という三つの人種は、人類の長いの歴史の中で混じり合うことがあり、それが文明の発展に必要であったかもしれないが、しかし、結果的には人類の衰退をもたらした。

それがゴビノーの文明観だった。

。。。。。

このゴビノー的な思想が、19世紀に最盛期を迎えた植民地主義の思想的なバックボーンになったと考えてもいいだろう。『諸人種の不平等に関する試論』に示された人種間の不平等に関する思想は、当時のほぼ世界情勢と対応しているのだ。

19世紀後半、ヨーロッパの列強諸国は、それまではまだ植民地化されていなかったアフリカ大陸内陸部にまで進出した。1884年のベルリン会議において、植民地化のルールをアフリカ諸国が参加することなく決定し、1900年頃にはエチオピアとリベリアを除くアフリカ全土が植民地化されてた。

同じ時期、オセアニアにおいても、太平洋に浮かぶ島々の分割が完了。アジアでは、19世紀後半に独立を保ったのはタイだけだった。

日本でいえば、1853年にペリー率いるアメリカ艦隊が神奈川沖に来航してから明治維新に至る時期に当たる。

ただし、日本は植民地化されることはなく、明治維新以後、「文明開化」という号令の下で「近代化」に努め、「殖産興業」「富国強兵」「国民皆兵」といった政策を行い、ヨーロッパ的な国家の形成を目指した。

その際の「脱亜入欧」、つまり「アジアから脱出し、欧州の仲間入りをする」という意識は、現在においても、「日本がアジア唯一のG7メンバー」といった表現に反映し続けている。

(6)現代

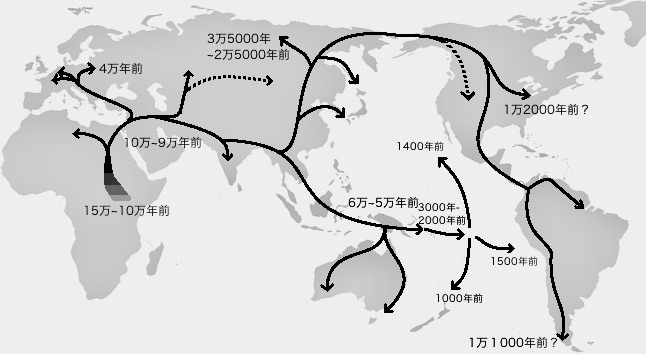

現代においては、現代人はアフリカで生まれて、各地に拡散したという「アフリカ単一起源説」が有力となっている。

地球上のすべてのヒトが、ホモ・サピエンスとしてアフリカから他地域に広がったとする説で、その起源は10万年から15万年前と言われている。

全世界に住む一人ひとりの人間には、アフリカのある地域に住む人たちと同じ遺伝子が伝わっている。地域によって皮膚の色や目の色などが違うのは環境による作用の影響であり、それらの特徴をもとにして人類をいくつかの集団に分類するという「人種」の概念は意味がない。地域ごとにある程度の差があるのは、「人種」に固有のものではなく、経済的な格差や社会的な状況による。

もちろん、アフリカ起源説が絶対に正しいということではなく、まだまだ不明の点は残されている。しかし、このように考えることで、「人種」という言葉にまとわりつづけてきた差別的な意識を問い直すことにはなるだろう。

。。。。。

現代社会の大きな問題は、経済的な格差が世界全体で拡大し続けていることから来ている。

貧しい地域に住む人々は貧困から脱出するためにヨーロッパやアメリカ合衆国へと流入し、その結果、移民排斥の機運が高まり、大きな社会問題となっている。

現在進行中の戦争に関しても、「人種」という言葉についての歴史的含意を振り返ってみると、従来とは異なる視点からの見方が浮かび上がってくる。

ウクライナとロシアの場合、白人同士であるが、ウクライナはこちら側、ロシアはあちら側に置かれる。

イスラエルとパレスチナ、レバノンの場合、イスラエルは白人の側に、他方は非白人の側に位置する。

この違いが、二つの地域の戦争に関する、いわゆる「国際社会」のダブル・スタンダードをもたらしていると考えてもいいだろう。

「違い」を「差別」と結び付けないことは簡単ではないが、少なくとも、「人種」という言葉にまつわる歴史的な差別意識を認識することで、対立の激化が少しでも収まればと願うことは、「甘い」期待でしかないのだろうか。