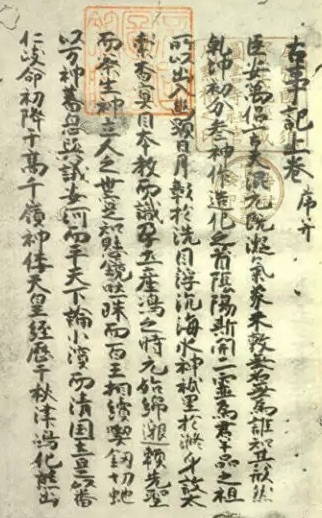

(4) 『古事記』

日本最古の文字資料として現在まで残っているのは、712年に編纂された『古事記』。

720年に編纂された『日本書記』が正規の漢文で書かれているのとは異なり、『古事記』は日本語を漢字で表記したものであり、当時の日本語がどのような状態で書き記されていたのかを教えてくれる。

日本において漢字の存在が確認できる最初の証拠は、1世紀頃の「漢委奴国王」の金印。漢字が日本語の表記文字として使われ始めたことが確認できる隅田八幡神社の銅鏡が制作されたのは、5世紀から6世紀。その時期からでさえも200年以上経過した8世紀において、漢字を使い日本語を書き記す作業がいかに難しく、一貫した規則が定まっていなかったかを、『古事記』の文字表現は今に伝えている。

A. 太安万侶の方針

『古事記』は、天武天皇に命じられた稗田阿礼(ひえだのあれい)が、神々の世界の生成と天皇家の系譜などについて読み学んだことを語り、それらを太安万侶(おおの やすまろ)が筆録し、編纂した書物だと言われている。

「序」には、太安万侶がどのように漢字を使い、稗田阿礼の言葉を書き写したのかという編集方針が記されている。

それによれば、稗田阿礼が覚えている言葉はすでに古い時代のものであり、文章化しようとして漢字を使うことは難しかったという。訓読みをした場合には、もともと日本にあった言葉に漢字をあてた読みをするために、本来の漢字の意味と日本語の発音が一致しないことがある。そうかといって、すべてを音読みしてしまうと、記述が長くなりすぎてしまう。そこで、ある場合には音読みと訓読みを混用し、別の場合には全て訓読みで記したのだった。

漢字には、音の部分と意味の部分がある。

音だけを採用した場合、音読みと言われる。

中国の書物でも、例えば、邪馬台国の「ひみこ」という固有名を書き記す場合には、それぞれの漢字の意味を無視し、音だけを使い、「卑弥呼」といった風に書くしかない。

また、「やま」という言葉を漢字で書きたい場合には、「夜麻」とか「也未」と書くことになるだろう。

それに対して、「やま」を意味するために中国語の漢字「山」を使うと、訓読みをしたことになる。

ただし、中国語の発音は「せん」「ぜん」(呉音)、「さん」「ざん」(漢音)などであり、そのような音では理解されなかったに違いない。

結局、「訓読みを中心にしながら、音読みも混ぜる」というのが、『古事記』における漢字使用の原則だったと考えられる。

B. 漢文と日本語 構文の違い

太安万侶はそれだけしか書いていないのだが、もう一つの記述方針も知っておく必要がある。

当時文字を使うことのできた人間は、漢文に通じていたはずである。そのために、漢文の形式や構文を使ったとしても理解されたし、文字を読む場合には、漢文式の方が自然に感じられたかもしれない。

そのため、日本語でありながら、日本語の音の流れとは違う順番で漢字が並べられている文もある。

漢文の語順はSVO、日本語は(S)OV。動詞と目的語の順番は逆になる。

また、日本語の助詞にあたるものが漢文にはない。

例えば、「行山」=「山に行く」、「飲水」=「水を飲む」

『古事記』では、「山に行く」という日本語を、「行山」という漢文の構文で書き記しているところもある。

C. 『古事記』の冒頭

「訓読みと音読みの混在」と「漢文の構文あり」という2つの原則について、『古事記』の冒頭に置かれた一節を例にして、具体的に見ていこう。

天地初發之時 於高天原 成神名 天之御中主神

(書き下し文)

天地(あめつち) 初発(読み方は確定していない)の時 高天原(たかあまはら)に於(お)いて 成りし神の名は 天之御中主(あめのみなかぬし)の神

まず、音と意味の関係について見ていこう。

天、地、初、発、時といった漢字は、意味がそのまま理解できる。つまり、訓読みといえる。

地名である「たかあまはら」を形成する「高、天、原」、神の名前である「あめのみなかぬし」の「天、御、中、主」も、意味から漢字が選択されている。

そうした場合、一つの音に一つの漢字が対応するのではなく、例えば、天を「あめ」と2音で読むように、複数の音で読まれることもある。

構文に関しては、日本語の語順に従っている場合と、漢文の語順に従っている場合が共存している。

i. 「天地初發之時」、「成神名」を見ると、語順は日本語の構文に則している。その結果、前からそのまま読み、理解することができる。

ii. 「於高天原」は、日本語の語順であれば「高天原に於いて」であり、漢文の構文に従っている。

D. 助詞にあたる言葉の有無

日本語と漢文の違いに関して、もう一つ大変に興味深い点がある。

それは助詞にあたる言葉。

日本語で助詞は非常に重要な役割を果たすが、漢文にはそれにあたる詞が存在しない。

天地初發之時には「之」(の)が含まれる。天之御中主でも、天と御中主の間に「の」にあたる「之」が入れられている。

それに対して、成神名では、神と名の間に「の」の音に当たる漢字が置かれていない。

このように、名詞と名詞を繋ぐ「の」にあたる漢字は、挿入されることもあれば、されないこともある。

また、日本語では、「於いて」「成りし」というように、漢字だけで完結せず、どうしても「いて」「りし」といった送りがなの音が必要になる。

他方、漢文では、漢字の役割は構文の中で決められるために、そうした音は使われない。

このように、漢文には存在しない言葉の音を、漢字を用いて表現することもあれば、何も書かないこともある。

『古事記』では、こうした恣意的な書記法が普通に行われていたのだった。

現代の日本語では、助詞や動詞を補足する役割を果たす言葉は、必ずひらがなが使われる。

そうしたことから考えると、9世紀頃になり仮名が発明されたのは、漢文と日本語の違いに由来するギャップを埋めるためだったのではないかと推測される。

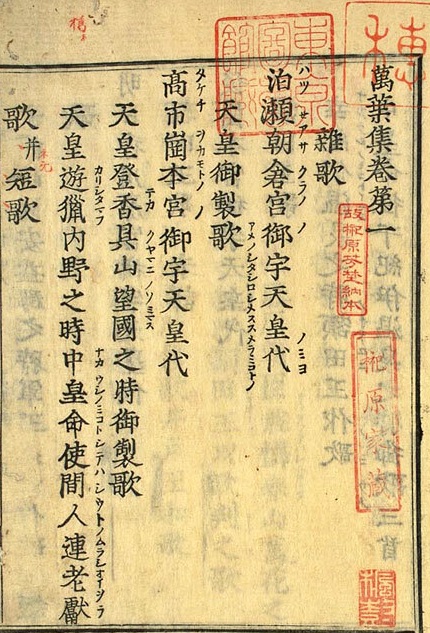

(5)『万葉集』

『万葉集』に使われているのは、「万葉仮名」と呼ばれる書記法で、一般的に、漢字の音を用い、日本語の歌を書き綴るために生み出されたものだと言われる。

『万葉集』には短歌だけではなく、長歌も収められているが、基本的には定型であり、5,7のリズムが刻まれている。とりわけ、短歌の場合、5,7,5,7,7の31音で形成され、音の数が決まっていた。

そのため、漢字で書き留める場合、意味を無視して、音だけを取り出し、漢字を表音文字として使うことが基本となる。

A. 31音を31の漢字で書き記した歌

多麻河伯尒 左良須弖豆久利 佐良左良尒 奈仁曽許能児乃 己許太可奈之伎

たまがわに さらすてづくり さらさらに なにそこのこの ここだかなしき

(多摩川に さらす手作り さらさらに 何そこの子の ここだ愛(かな)しき)

「多摩川の水にさらして作る麻布のように、ますます(さらに)あの子が愛しく思えるのはなぜだろう」と歌うこの東歌(あずまうた)は、一文字一音で記されていて、漢字の音だけを使っていることがはっきりしている。

B. 訓読みを用いた歌

柿本人麻呂の次の歌には、漢字が14個しか使われていない。

東野炎立所見而反見為者月西渡

この漢字の連なりから、5/7という音のリズムを含め、31の音を推測し、意味を読み取る作業は簡単なことではない。

現在一般的に認められているのは、江戸時代の国学者、賀茂真淵が提案した次のような解釈。

ひんがしの のにかきろひの たつみえて かへりみすれば つきかたぶきぬ

(東の 野にかきろひ(炎:曙の太陽の光)の 立つ見えて かへり見すれば 月傾きぬ)

しかし、賀茂真淵以前には、別の読み方が一般的だったという。

あづま野の けぶりの立てる 所見て 返り見すれば 月傾きぬ

この読みでは、東野と炎の間に切れ目が置かれることになり、東と野の間に切れ目を入れた真淵の読みとは異なる。

現代においても、「野炎立」の部分には、「野火(のび)立つ」「野に燃ゆる火の」「野らには煙」といった読みが提示され、解釈が一定しない。

「万葉仮名」にはこうした難しさがあったため、平安時代の中期(10世紀)にはすでに読めなくなっていたという。

『万葉集』の歌の内容ではなく、書記表現を簡単に検討しただけで、日本語の歌の音数やリズムを漢字で書き記す難しさが見えてくる。

そうした問題を解消するためにも、万葉仮名で書かれた歌に、平仮名や片仮名で訓みが付けられるようになったに違いない。

。。。。。

こうして、『古事記』と『万葉集』の漢字による日本語表記を検討してみると、漢字から仮名を発明する必要性がひしひしと感じられることになる。(続く)