(7)漢字仮名併用の意味と意義

『古今和歌集』の「仮名序」は、仮名が日本語の書記表現として確立したことの証拠となる。しかし、それ以降、漢字の使用が廃止され、仮名だけで文を書くことはなかった。実際、現在でも仮名と漢字は併用されている。

その理由はどこにあり、併用する効果は何なのだろうか?

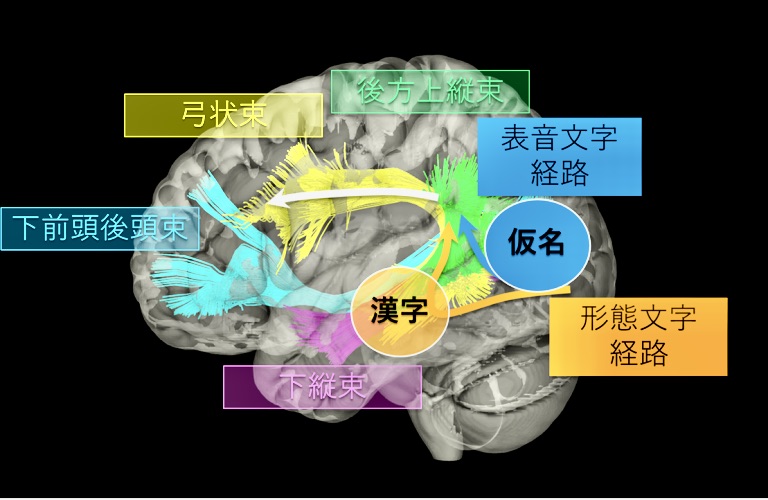

ちなみに、脳と言語機能に関する最近の研究によると、表意文字と表音文字の音読に関して、脳皮質の中の部位が異なる可能性があり、さらに、漢字と仮名の音読に関わる神経線維が相互的に干渉することはなく、別個なものであることが明らかになったという。

日本語を使い、漢字と仮名を同時に使用することで、私たちは脳の二つの部位を同時に活用していることになる。

今から1000年以上前の日本で成立した言語記述システムが、現代の私たちの脳に影響を及ぼしている。としたら、漢字が日本に導入されてからの歴史をたどることは、私たち自身の今を知ることにもつながる。

A. 漢字だけの日本語文は超難しい

文字のなかった日本に漢字が導入され、日本語を漢字で表記するようになった時代に、漢字が表音文字として、意味と切り離して使われたことがある。

ただし、実際には、漢字の音を利用する「音読み」だけではなく、音と意味の繋がる「訓読み」も行われ、非常に複雑な状態が出現した。

その上、漢字の読み方にも、呉音や漢音など複数あり、読み方が一定していなかった。

さらに、漢字を使うことができる人々は、当然のこととして漢文の素養があったため、日本語の文でありながら、漢文の構文を利用することも例外ではなかった。

例えば、助詞となる言葉が名詞の前に置かれたり、動詞の前に目的語が置かれるなどした。

しかも、そうした漢字の使用法に規則性がなかったために、漢字で書かれた日本語文を読む際には、前後の文脈を理解し、漢字が音読みなのか訓読みなのかを判断し、文の構造と意味を理解することが求められた。

その結果、漢字の連なりを前にして、レ点を付け、ある時は動詞の送り仮名を補い、漢文を読み下すように読んでいかなければいけなかった。

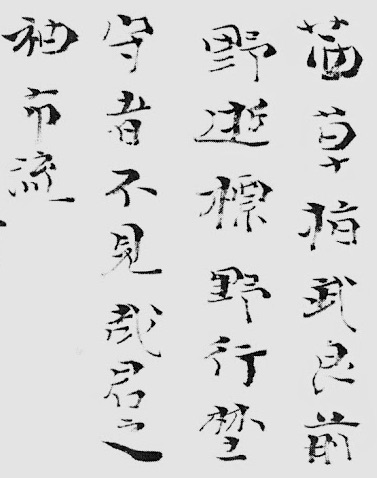

そうした状況が実際にどのようなものかを体験するために、『万葉集』に収録されている額田王(ぬかたのおおきみ)の有名な歌を取り上げてみよう。

茜草指 武良前野逝 標野行 野守者不見哉 君之袖布流

(あかねさす 紫野(むらさきの)ゆき 標野(しめの)ゆき

野守(のもり)は見ずや 君の袖振る)

(現代語:あかね色の光が射し、ムラサキ科の多年草でおおわれ、よそ者が入り込めないように高い枝で標識をした御領地を行き来きしているのを、野の番人が見ないでしょうか、あなたがお袖をお振りになるのを。)

茜(あかね)、野(の)、標(しめ)、野守(のもり)、君(きみ)、袖(そで)は、漢字の意味がそのまま理解できる。

他方、武良前(むらさき)と布流(ふる)の漢字は、意味を切り離して、音だけが使われている。

「野守者不見哉」の「不見(みず)」は、「見」と否定形を示す「不」が日本語とは逆であり、漢文の構文になっている。

その前に置かれた「者(は)」も漢文で、野守(野の番人)が主格であることを示す助詞。

後ろに続く「哉(や)」は、疑問・反語に用いられる漢文の助字。

「行く」という意味を示すのに、「逝」と「行」という異なる漢字が使われていることは、漢字を使った日本語の書記法がまだ不安定だったことを示している。

さらに、指(さす)、逝(ゆき)、行(ゆき)は、漢字の後に送り文字(す、く)が付けられていないが、布流(ふる)では、送り文字(る)が付けられている。こちらも使用法に規則性がない。

和歌は、声を出して歌われているかぎり、音だけで理解できたに違いない。しかし、漢字で書き留められたものになると、文字の連なりを理解するためには、漢文の豊富な知識や文意を読み取る分析力が必要だった。そのことが、この分析から理解できるだろう。

B. 仮名と漢字の分業システム

9世紀、平安時代初期に、漢字を変形して平仮名や片仮名が発明された。

それらは、漢字の読みを補助するためだったり、漢字を急いで書いたために形が崩れただけのものだったかもしれない。しかし、一つの文字に一つの音が対応する表音文字であり、数も限られているために、漢字とは比較にならない簡素化が可能になる。

では、なぜ、仮名が漢字に全面的に取って代わり、漢字を排除することがなかったのだろう?

同じ表音文字であるアルファベットは、英語を始めとして世界各国で使われている。そのことを考えれば、仮名だけで文を書くようになったとしても、とりわけ特殊ではないし、むしろそちらの方が一般的といえる。

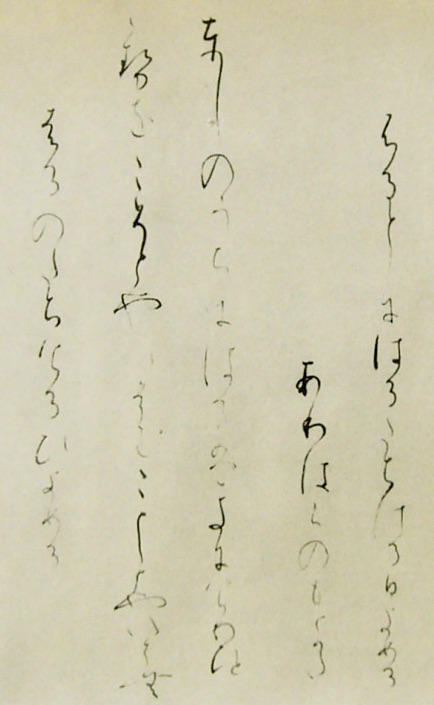

実際、平仮名だけで書かれた文書もあった。例えば、『古今和歌集』の「仮名序」。

やまとうたは ひとのこゝろをたねとして よろづのことのはとぞ なれりける

興味深いことに、こうした仮名だけを使う書記法が普及し、定着することはなかった。漢字の使用が廃止されることはなく、むしろ漢字と仮名の併用された文が一般化し、その習慣が現在までも続いている。

『古事記』(712)を編纂した太安万侶(おおのやすまろ)は、漢字を表音文字として使い、一字一音表記で綴ると、記述が長くなりすぎてしまうと指摘していた。

平仮名でも同じ問題は起こる。

しかし、漢字と仮名を併用する本当の理由は長さではない。そのことは、「仮名序」を漢字仮名交じり文で書いてみるとよくわかる。

やまと歌は 人の心を種として よろづの言の葉とぞ なれりける

このように漢字を交えると、読みやすさは格段に上がる。

その理由は、漢字と仮名を交えることで、言葉の役割が視覚化されることにある。比喩的に言えば、漢字の塊の切れ目が明確になり、意味が目を通して脳に飛び込んで来る。

仮名は表音文字なので、それだけでは意味が分かりにくいことがある。例えば、「はし」とだけ書かれていたら、「橋」「端」「箸」などのどれかなのか分からない。

同音異義語が数多くある日本語では、言葉の置かれた文脈をしっかりと理解しなければ、意味を取り違える可能性が多くある。

それに対して、漢字だと、たとえ発音がわからなくても、意味を理解できることが多い。「橋」を「はし」と読もうと、「きょう」と読もうと、意味は変わらない。仮名と違い、漢字であれば、文字が目に入る時、意味がそのまま理解される。

「ひとのこゝろをたねとして」と「人の心を種として」を比べると、理解のスピードとわかりやすさの違いははっきりしている。

こうした効果は、漢字と仮名の役割が明確に規則化されたことに起因する。

二つの文字を適当に交差させるのでは、混乱を招くだけだ。漢字を音読みと訓読みを混載させ、漢字だけで文を綴っていた状態を思い出すと、そのことがよくわかる。

後の時代の日本にとって幸いなことは、仮名の発明の後、漢字と仮名の役割分担が明確に定めらたことだった。

漢字:名詞、動詞、形容詞など

平仮名:助詞、助動詞、形容詞と動詞の活用語尾(送り仮名)など

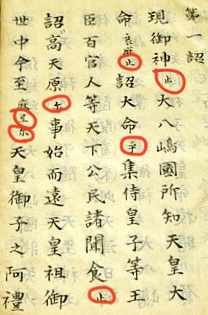

その使い分けは、漢字だけが用いられていた時代の「宣命体」を応用したものかもしれない。

宣命体では、名詞・動詞・形容詞などの語幹は大きな文字で書き、助詞・助動詞・活用語尾などについては、音読みした漢字を小さな文字で書いた。

その例にならい、小さく書かれた漢字を平仮名に変えるだけで、漢字仮名交じり文になる。

以上のシステムによって、漢字と仮名の役割が定められ、表意文字と表音文字が絶妙に組み合わされることで、文章の意味が視覚的にも明確になり、日本語独自の書記表現、つまり漢字仮名交じり文が作り上げられたのだった。

C. 漢字仮名併用の意味と意義

漢字と仮名という二つの文字を併用する言語は世界でもまれなのだが、私たちにとって当たり前すぎるために、誰も驚かない。

しかも、明治時代、英文法に基づいて日本語文法を考察する仕組みが出来上がってしまったために、漢字仮名併用の効果や意義に関する考察が十分に行われてこなかった。

しかし、言語と人間の関係は非常に密接であり、日本語の特殊性がどのような意味を持っているのか知ることは、とても重要である。

人間の思考や感情の動き、行動の基本様式などは、私たちが母語として使う言葉にかなりの部分で規定されている。

その点について、井筒俊彦は次のように述べている。

外界のある対象を知覚するというような一見単純な行動でも、ただ外界からやって来る刺戟にたいして我々の側の感覚器官が直接反応するのではない。その対象をどんな「もの」として認識するかは、その時その時に我々の意識の深層から働き出してくるコトバの意味構造の、外界を分節する力の介入によって決まるのであります。我々にとって、一輪の花が「花である」のは、つまり我々が外界のXをハナとして認知するのは、決して表層的な感覚だけの働きではありません。ハナという「名」の意味分節の介入があって、 初めてそういうことが可能になってくるのです。

(井筒俊彦『意味の深みへ』)

井筒の主張は、私たちがいかに母語と深く関わっているかを教えてくれる。つまり、日本語を母語とする人間は、日本語で外界を認識し、日本語で考え、日本語的な感じ方をする。

だからこそ、漢字と仮名を併用する日本語の書記表現の意味を、英語文法とは違う仕方で考える必要がある。

英語文法とは違う仕方で日本語を考えるとは、次のようなことだ。

英語では、動詞に関して、自動詞と他動詞は、直接目的語の有無で決められる。

« He opens the door. »であれば、直接目的語 the doorがあるので他動詞。

« The door opens. »であれば、目的語がないので、自動詞。

二つの文を日本語で言えば、「彼はドアを開ける」と「ドアが開く」になる。

では、「開ける」と「開く」は、目的語の有無によって他動詞と自動詞だと決められるのだろうか?

ある時点の日本語文法では、そのように言われることがあったらしい。

しかし、日本語では、目的語の有無に関係なく、「開ける」は他動詞、「開く」は自動詞と、動詞自体で決まっている。目的語なしで「開けるよ。」と言ったとしも、それは他動詞なのだ。

助詞に関して言えば、前置詞と働きが類似していると見なされ、後置詞と呼ばれることがある。

« He goes to school. » :« to »は« school »の前に置かれるので、前置詞。

「彼は学校に行く。」:「に」は、「学校」の後ろに置かれるので、後置詞。

どちらも動詞が向かう方向を示すという意味では共通している。

しかし、そのように考えると、漢字と仮名が併用される日本語の特質が無視されることになる。

ごく普通の書記法では、「学校」は漢字で書かれ、助詞の「に」は平仮名で書かれる。

全てがアルファベットで書かれる英語に、その違いはない。

日本の書記記号として漢字が導入された時代から、仮名が発明され、漢字仮名の使い分けがシステム化された時代までの歴史をたどってくると、英語文法とは異なるアプローチが日本語に対してなされる必要性が痛感されることになる。

そのために参考にしたいのは、時枝誠記(ときえだもとき)の日本語論。

時枝は、日本語を、「自立語」=「詞」と「付属語」=「辞」に大別した。

自立語(=詞)とは、名詞(山)、美しい(形容詞)、走る(動詞)などで、それ自体で独立して使われる。

付属語(=辞)とは、自立語について使われる助詞や助動詞など。

詞と辞の分類が、漢字と仮名の役割分担に対応することに注目しよう。

詞にあたる語は漢字で書くことができるが、辞にあたる語は平仮名で書く。

そして、その二つの使い分けは、単に言葉の分類だけに終わらず、日本語を母語とする人間の感情や思考に深くかかわっている。

時枝の説がとりわけ重要なのは、その点に他ならない。

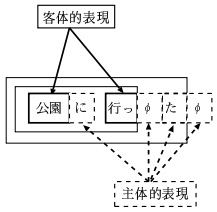

彼によれば、詞は事物を客体として捉え、辞は感情を表現する。

「おどろき」(驚き)といふ語と、驚いたときに表はす「おや」「まあ」などという語をとつて比較してみましょう。

この両者は、共に驚きの感情を表現する語であることで同じであるといえるのですが、前者の「おどろき」といふ語は、驚きの感情を、一旦、対象化し、話手の前に置いて、これを、指し表はすところの表現でありますが、後者の「おや」「まあ」は、驚きの感情をそのまま、直接に表現する語であります。

前者に属する語は、皆、何かを、指し表はしているので、物そのものが既に客体的な存在である「山」「犬」「机」などは勿論のこと、主観的で抽象的な「悲しみ」「雄大」「勇気」「ほがらか」等の語も、同樣に皆、何かを指し表してます。このやうな語を、詞と言います。

ところが、後者に属する語、「雨だ」の「だ」、「桜も咲いた」の「も」や「た」のやうな語は、それによつて、何かを指し表はしているものではなく、話手の判断や立場や気持ちを、直接に表はしてます。このやうな語を、辞と言います。

(時枝誠記、増淵恒吉『古典の解釈文法』)(多少表現を現代風に変更した。)

漢字で表現できる名詞、動詞、形容詞は、客観的な事象を表現する。平仮名で表現する助詞や助動詞などは、話し手の感情や判断を表す。

それら二つが共存する日本語では、単に対象をそのまま表現するのではなく、認識した対象を言語主体の視点を通して表現することになる。

具体的に言えば、認識対象を詞で示し、それに辞を加えて表現することで、文が成立する。それが漢字仮名交じり文の構造に他ならない。

そうした考え方が正しいかどうか簡単には判断できないが、日本語を母語としている者であれば、例えば動詞の語尾に付ける送り仮名を変えることで、自分の感情を細やかに表現することがあるに違いない。

単に「行く」と言うのではなく、「行きたい」とか、「行きたいかな」といった辞のニュアンスを考えれば、それらが主観的な思いを伝える役割を果たすことは十分に理解できる。

こうしたことは、平安時代の日本人たちが仮名を発明した時、漢字の使用を廃止して仮名だけを使う決定をせず、二つの文字を共存させる道を選択した結果なのだ。

そのことを知ると、日本における文字の導入の歴史にますます興味が湧いてくる。歴史を知ることが、私たち自身をよりよく知ることにつながるのだから。