アルベール・カミュは日本で最もよく知られるフランスの作家の一人。

代表作である『異邦人』は、主人公ムルソーが母の死の知らせを受けても際だった反応を示さず、殺人を犯してもその理由を「太陽のせいだ」としか言わないといったことから、「不条理」を強く印象付ける。

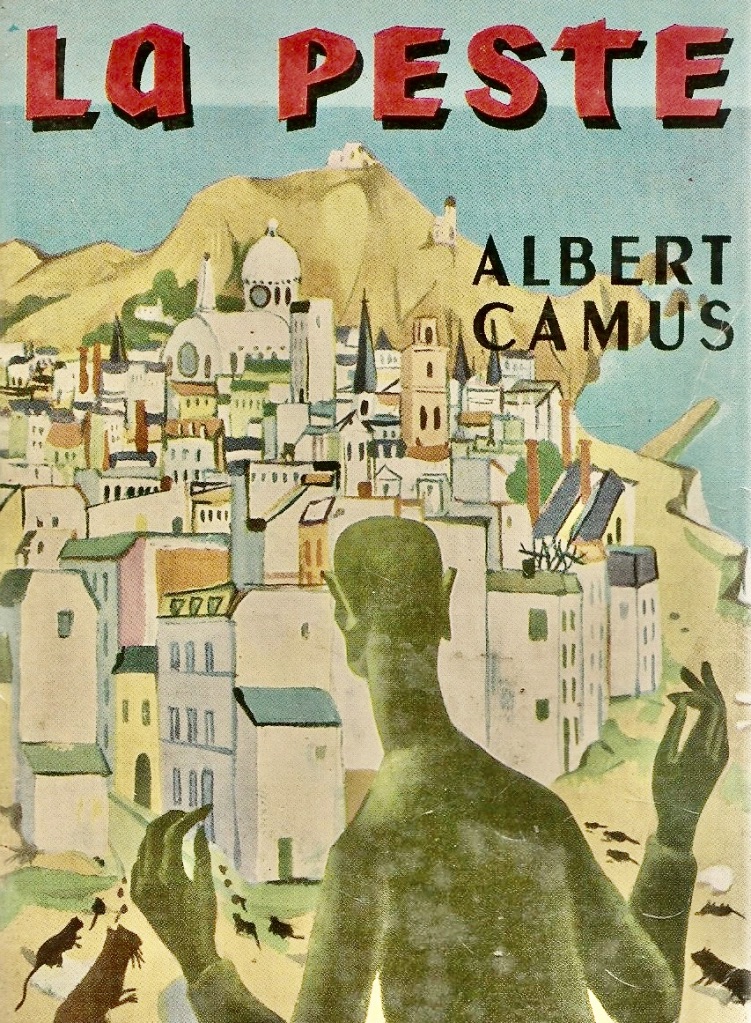

コロナウイルスが蔓延した際には、疫病との戦いをテーマにした『ペスト』が話題になった。そこでは、ほとんど抵抗できないような圧倒的な力に対して、個人個人が連帯して「反抗」する姿が、ルポルタージュ風のタッチで描かれている。

「不条理」と「反抗」というテーマについては、『シーシュポスの神話』と『反抗的人間』という哲学的エセーの中でカミュの思索が幅広く展開されている。

こうしたカミュの作品群の根底に流れ続けているのは、「愛」だといえる。

「愛」が個人の「自由」を保証すると同時に、他者に対する無制限な「自由」を押しとどめる「中庸」を発動させる源泉ともなる。

カミュは、実存主義哲学のレッテルを貼られることを拒絶し、常に独自の立場を取ろうとした。そのことも、「愛」に由来する姿勢だと考えていいだろう。

哲学的な主張に固執するのではなく、地中海の海と太陽を愛し、母を初めとする身近な人を愛す。その姿勢が世界を愛し、人類を愛することにもつながる。

一見抽象的に思われる「不条理」と「反抗」も、「愛」に導かれる意識のあり方だと考えると、カミュの作品をより身近に感じることができる。

(1)アルジェリアに生まれて

A. 貧困の中で

アルベール・カミュは、1913年にアルジェリアで生まれた。

その時代のアルジェリアはフランス領であり、1830年以来実質的にはフランスの植民地といっていい状態に置かれていた。

第二次世界大戦後の1954年、独立戦争が勃発し、多くの犠牲を出しながら1962年にアルジェリアの独立が達成される。

その間の1957年、カミュはノーベル文学賞を受賞し、アルジェリア生まれのフランス人作家としての立場を授賞式で表明した。

彼はフランス本国では”異邦人”であり、中心から外れた作家だった。そのことが、彼の作品に大きな影響を与えていることは疑いようがない事実である。

1914年第一次世界大戦が勃発し、カミュの父親はフランスの前線に兵士として送られ、戦死した。そのために、母親は二人の男の子を連れて、アルジェにある母の家に身を寄せた。そこでの生活は貧しく、誰一人読み書きのできる者はいなかったという。

しかし、アルベールは一人の先生に優秀さを認められ、奨学金を得て高等中学校での学業を継続できることができた。

そうした学校時代、カミュはサッカーに熱中し、地中海の海と太陽を満喫し、自由に生きる喜びを味わうことができた。「私が自由を学んだのはマルクスからではなかった。自由を学んだのは貧困の中でだった。」と後に書いている。

その一方で、1930年には結核のために入院し、退院後も療養生活を余儀なくされた。その際に彼を引き取ってくれた叔父と伯母が教養人であり、初めてカミュは文化の意義を知る。

また生涯の師ともいえる哲学教師ジャン・グルニエに出会うなどし、作家としての歩みを始めることにもなる。

1932年にはアルジェ大学文学部に入学し、アルバイトをして学費を稼ぎながらも哲学の勉強に励み、1936年学位論文「キリスト教形而上学とネオプラトニズム」を提出して大学を卒業した。

B. 第二次世界大戦の戦禍の中で

カミュは大学生活の傍らで、社会活動へも積極的に参加していた。

1933年にドイツでヒットラーが政権についたことを知ると反ナチス運動に身を投じ、1935年には共産党に入党。

アルジェリア文化センターで労働劇場を立ち上げ、役者としても活動する。

さらに「共和国的アリジェリア」などの左翼系雑誌のジャーナリストとして執筆活動を始めるとともに、1937年にはエセーや旅行記を含む『裏と表』を出版した。

第二次世界大戦の前夜である1938年、最初の演劇作品である「カリギュラ」を書き上げる。

1940年になるとパリに移住、ジャーナリスムの世界で働きながら、小説『異邦人』や哲学的エセー『シーシュポスの神話』の執筆を継続し、1942年の出版に至る。

1944年に舞台で上演された演劇「誤解」や「カリギュラ」を含め、それらの作品は、「不条理」を扱う系列に位置づけられている。

1943年には、フランスがドイツに占領される中、抵抗運動(レジスタンス)に参加し、「コンバ(戦い)」という新聞の編集にも携わった。

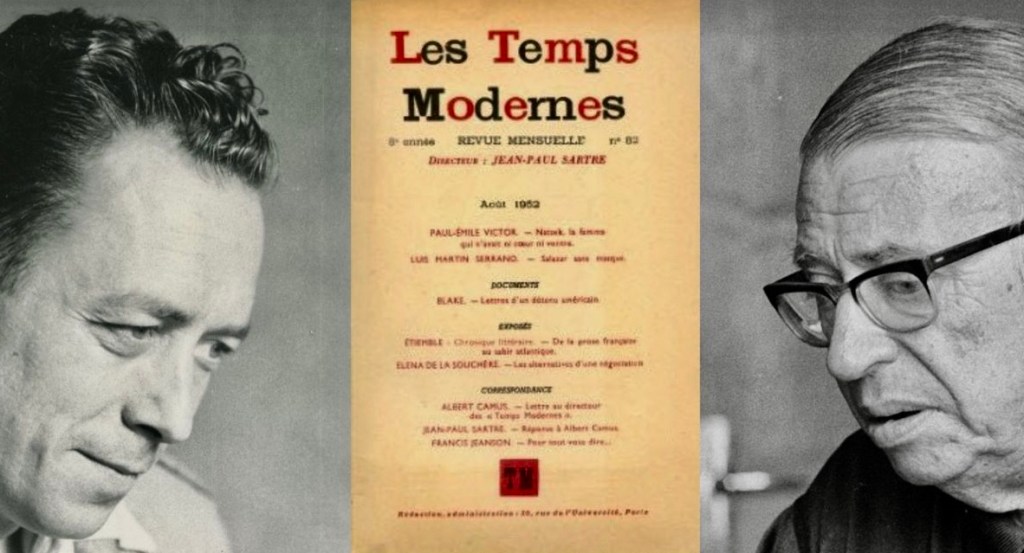

そうした中で、ジャン・ポール・サルトルとも出会い、友情を深めていく。

C. 戦後の世界で

1945年5月9日にドイツが降伏し、ヨーロッパにおける戦争は終結する。

その一方で日本は戦争を継続し、6月には沖縄で多くの犠牲者を出す激しい戦闘が行われ、8月にアメリカ軍によって広島と長崎に原子力爆弾が投下され、8月14日の終戦を迎えるに至った。

原爆投下に関して、ヨーロッパの知識人としては例外的なことだったが、アルベール・カミュは反対の姿勢を示し、広島への投下の二日後には「コンバ」の中で断固とした批難を行った。

機械文明が野蛮さの最後の段階に至った。近い将来において、集団的な自殺か、科学的な成果の知的な使用か、どちらかを選択しなければならないだろう。(中略)人類に開かれつつある恐ろしい展望を前にして、これまで以上によくわかるのは、平和こそが続ける価値のある唯一の戦いということだ。それはもはや祈りではない。民衆から政府に届けるべき一つの命令、地獄と理性のどちらを選ぶのか最終的に決断せよという命令なのだ。

この言葉は、カミュにとって、戦いに勝利するという”目的”が”手段”を正当化するのではないことを示している。

彼の視線は、原爆の犠牲となった一人一人の市民の上に注がれる。その視線がなければ、勝利だけを求め、最終的には集団自殺つまり人類の滅亡を引き起こし、敵だけでなく味方も含め地獄の苦しみを味わわせることになる。

戦後、フランスの多くの知識人たちが共産主義を掲げるソ連に連帯を示す中で、ソ連の全体主義的な体制に反対したカミュは徐々に孤立し、サルトルたちと訣別することにもなった。

アルジェリア独立戦争の過程においても、カミュはテロリスムなどの過激な行動を批難し、中庸な立場を取ることで、アルジェリアにおいても批難に晒された。

その原因は、目的が手段を正当化するという大義、例えば、原爆投下が戦争を終わらせたのだから投下は正当な手段だったとする大義を拒否する精神にあった。

カミュにとって第一に考えるべきなのは、一人一人の人間なのだ。そして、その精神が個人と個人をつなぐ連帯を生み出す。

1947年に出版された『ペスト』、1949年に上演された演劇「正義の人々」、1951年刊行の哲学的エセー『反抗的人間』、それらの作品の中で取り上げられる「反抗」は、「不条理」を自覚した人間の行動規範をテーマとしている。

例えば、ペストが一つの町を襲ったとして、そこに生きる人びとの何らかの行為がペストを招いたわけではない。ペストに襲われた人々は、「なぜ私たちが?」という「不条理」を感じるしかない。

革命であれば、支配者を暴力的に倒せばいい。しかし、ペストに対する戦いとは、ペストを暴君と見なして戦うことではない。戦いは、人々が協力し合い、疫病の蔓延をくい止めようと努めることなのだ。それがペストに対する「反抗」であり、そこに連帯が生まれる。

その意味で、アルベール・カミュは、幼い時代を過ごしたアルジェリアの貧困生活の中、恵まれない境遇の人々が互いを支えながら生きた体験を、決して忘れることはなかったといっていいだろう。

こうした思想に基づくカミュの作品群が、1957年のノーベル文学賞の受賞につながる。その受賞スピーチの最後の部分で、彼は作家の使命について次のように語っている。

作家は、戦いを共にする仲間たちと共有する以外の肩書きを持ちません。作家は、脆弱でありながらも頑固で、不正でありながら正義に対する情熱を持ち、恥じることも誇ることもなく、誰の目にも見えるように、その作品を築き上げるのです。絶えず苦悩と美の間で揺れ動き、最終的にはその二重の存在から創造物を引き出す運命にあります。それらの創造物は、歴史の破壊的な流れの中で、彼が必死に作り出そうとするものなのです。

この一節でも、作家が他の人々に対して特権的な地位にあるわけではなく、同じ肩書きを持つ同士であり、人々と連帯する関係にあることが指摘される。

その上で、カミュは、作家が個人としては矛盾する存在であり、その二重性の中で苦しみながら創作活動を行うことに言及する。

運命の皮肉か、アルベール・カミュにとって作家活動における二重の苦しみが長く続くことはなかった。

1960年1月4日、友人の運転する車が事故を起こし、助手席に乗っていた作家は即死する。46年の生涯だった。

(2)愛の心

アルベール・カミュのの作品群には、「愛」が絶え間ない通奏低音として響いている。その「愛」が明確な主題として表現された例として、ノーベル賞の式典に出席するためにストックホルムに滞在していた時のエピソードと、1949年に上演された「正義の人々」を取り上げていこう。

A. 正義よりも母

ストックホルムの学生たちとの討論会で、アルジェリア出身の学生がアルジェリア民族解放戦線の闘争について質問した際、カミュは次のように答えたと伝えられている。

私が味方するのは、公正なアルジェリアです。そこでは、二つの民衆が平和で平等に生きていなければなりません。これまで繰り返し言ってきたことは、アルジェリアの人々を正当に扱わなければならないし、彼らに完全に民主的な体制を認める必要があるということです。しかし、双方の憎しみがあまりにも激しいものになってしまった結果、もはや一人の知識人が介入することは許されなくなってしまいました。というのも、彼の声明が恐怖をさらに増大させる危険があるからです。

私は常に恐怖政治を断罪してきました。これからも、テロリズムを批難し続けなければなりません。テロは無差別に、例えばアルジェの街頭で行われています。いつの日かテロが私の母や家族を襲うことになるかもしれません。私は正義を信じています。しかし、正義よりも前に母を守るでしょう。

二つの勢力が対立する場合、どちらも自分たちの正当性を主張し、他方を断罪する。そうした中でカミュは、どちらもが平等な立場で平和に共存できる状況を模索しようとする。

しかし、アルジェリア民族解放戦線が武力闘争を行い、テロリズムも厭わないといった状況の中で、彼の中庸思想は権力の側からも独立派からも受け入れられず、批難を浴びることになった。

実際、この発言の最後の部分だけが切り取られ、「正義よりも母を優先する」といった表現で人々に知られ、第二次世界大戦中は抵抗運動に参加したカミュの変節として見なされ、批判が渦巻いたりもした。

しかし、広島の原爆投下の際に声を上げ、戦争終結の大義よりも市民の命を優先するとした姿勢を思い出せば、彼の主張の一貫性が理解できる。

カミュが「母や家族」と言う時、不正を横に置き、自分に関係するものだけを大切にするかのように思われるかもしれないが、しかし、母という言葉を一人の人間と言い換えれば、”大義”の前に”人の命”という思想が見えてくる。それこそが、カミュの思想の根底にある「愛」の対象なのだ。

2024年になっても世界のいくつかの地域で繰り広げられている戦争を前にして、「”大義”の前に”人の命”」という「愛」を多くの人々が心に抱くことができれば、たとえ理想主義と揶揄されたとしても、平和へと一歩前に足を踏み出すことができるだろう。

B. 「正義の人々」

「正義よりも母」の思想が明確に表現された芝居だといえる。

物語は、1905年にロシアで実際に起こったテロリズムの事件を下敷きにしている。テロリストたちは、人民を抑圧するセルゲイ大公を暗殺することを企て、二度目の試みで殺害に成功した。

カミュの芝居の中で、テロリストたちが暗殺を正当なものだと考える論理は、メンバーの一人カリャーエフの「ぼくが殺すのは彼じゃない。ぼくは専制政治を殺すんだ。」という言葉から説明される。

テロリストたちは暗殺の対象を人間としてではなく、制度として見る。従って、殺人とは思わない。

一回目の試みの際、大公の馬車に爆弾を投げようとしたカリャーエフの目に、大公以外の人間の姿が目に入る。それは大公の甥と姪にあたる二人の子供。そして、彼らの存在のために、爆弾を投げることができない。

グループの隠れ家に戻ったカリャーエフは、、テロを実行できなかった理由を次のように説明する。

子どもたちがいた。子供たちなんだ。君は子どもたちを見たかのか? 子どもたちが時々する真剣そうな眼差し。・・・ぼくはあの眼差しに耐えることがができなかった。・・・ほんの一瞬前、小さな広場の隅の影に隠れている時、ぼくは幸せだった。(中略) ぼくは馬車に駆け寄った。その時、あの子たちを見たんだ。笑ってはいなかった。身体を真っ直ぐにして、虚空を見つめていた。とても悲しそうだった。式服に身をすっぽり包み、手は太ももの上に置かれ、胸は馬車のドアの両側で固まっていた! 大公妃は見えなかった。見えたのは子どもたちだけ。もしあの子たちがぼくを見ていたら、爆弾を投げていたかもしれない。あの悲しげな眼差しを消し去るためにだ。でも、子どもたちはずっと前を見つめていたんだ。

こうした細かな描写は、カリャーエフが子どもたちを人間として見ていることを示している。そうなると、爆弾を投げつける対象は専制政治ではなく、命の通った一人一人の人間になる。専制政治を倒すという”大義”は後ろに退き、人間の命に対する”愛”あるいは”尊重”が前に出て来る。

その時、子どもたちを殺すことができるだろうか?

現在も継続されている戦争において、兵士たちは敵と戦うために前線に送られ、敵を殺害することが軍功や栄誉だと見なされる。

しかし、兵士や敵という役割を離れ、兵士も敵も同じ人間であり、家族や恋人や友人がいると思ったら、同じ行為を実行できるだろうか?

カミュの作品の根底に流れる「愛」は、こうした感受性を生み出す源泉として働く。

その「愛」を育む心は、大義よりも母を大切にし、役割から人間を解放する力を持つ。そして、個人と個人をつなぐ連帯を生み出す力ともなる。