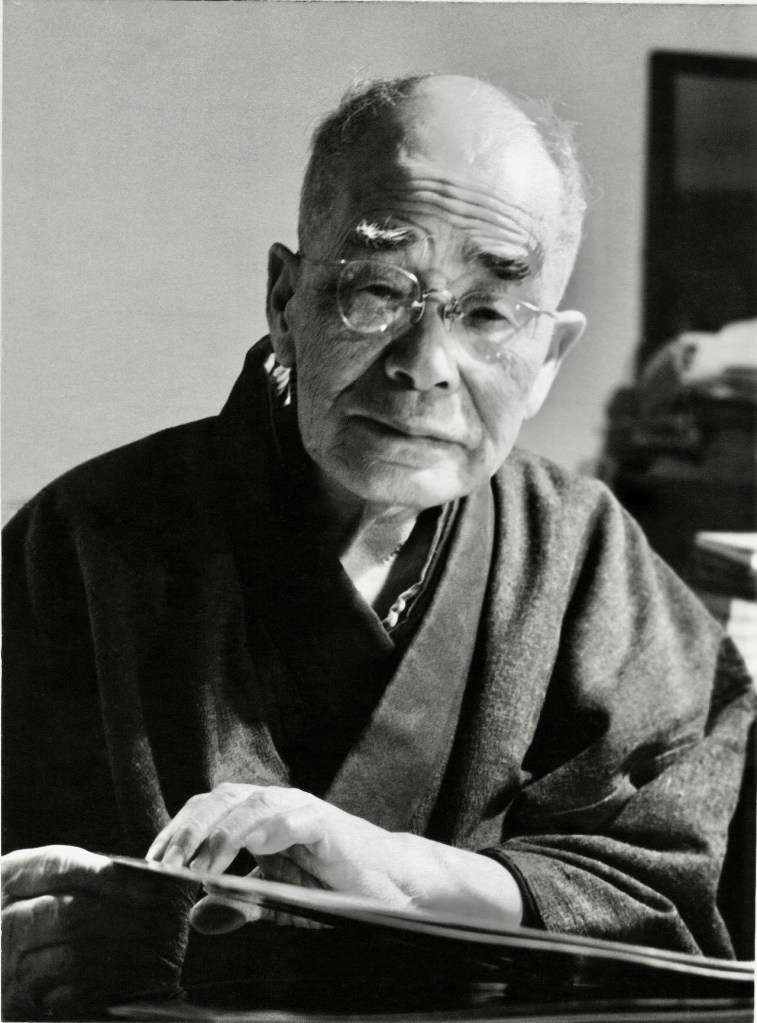

鈴木大拙(1870-1966)は、世界に禅を普及させた最大の功労者であり、Zenという言葉が世界中で通用するようになったのが大拙の功績であることを疑う余地はない。

ここでは、鈴木大拙が1963(昭和38)年に行った約50分間の講演を出発点として、「東洋的」な考え方、感じ方、言葉の使い方などについて考えてみよう。

この講演の中で、大拙は、「東洋的」と「西洋的」を対比しながら、以下のテーマについて説明を重ねていく。

1)英語と日本語の違いが明らかにする思考方法の違い:主語と目的語

2)概念的理解 vs 感情的感知

3)自然:nature vs 「自(おの)ずから然(しか)る」

4)自由:束縛からの解放 vs 「自(おの)ずに由(よ)る」

最初に注意しておきたいことがある。それは、「西洋」と「東洋」の違いを強調することで、お互いが理解不可能だというのではなく、違いを認識した上で、よりよい相互理解や調和を目指そうと呼びかけていることである。

(1)英語と日本語の違いが明らかにする思考方法の違い

英語と日本語では語順や冠詞の有無など、多くの点で異なることは、誰もが知っている。しかし、こうした二つの言語の違いから浮かび上がる本質的な問題を、鈴木大拙ほど的確に指摘した人物は少ないだろう。

大拙は、英語を学び始めた頃の思い出として、次の英文を挙げている。

The dog has four legs.

この文は、英語としてはごく自然で、私たちにもすっと理解できる。しかし、日本語に訳すとどうなるだろうか。

その犬は四本の足を持っている。

思わず、こんな風に直訳してしまわないだろうか? しかし、この文は日本語として不自然であり、私たちは決してこんな言い方をしない。

では、自然な日本語にすると、どうなるだろうか?

犬には四本の足がある。あるいは、犬には足が四本ある。

「足がある」と言われれば、違和感はない。

では、「持つ」と「ある」の違いは何か。

「持つ」の場合、持つ主体(subject)と持たれる対象(object)は明確に分離しており、主体が客体に対して働きかける――この場合は「持つ」という行為を行うことになる。

この前提には、主体と客体を分けて考える二元論がある。英語では、常にこのような二元論的思考に基づいて言語表現がなされている。

一方、日本語においては、こうした主体と客体を分離した表現が用いられることもあるが、「ある」のように、対象が自然にそこに備わっていると捉える表現も多い。

ここでは、他者からの働きかけを前提とせず、事物がそのまま「そこにある」ことが強調される。

次の英文の違いは、「cup」か「cut」かという単語だけである。カップと傷という意味の違いはあっても、同じ構文が使われている。

Il have a cup on my hand.

I have a cut on my hand.

ところが、日本語では「カップを持つ」とは言えても、「傷を持つ」とは決して言わない。「手に傷がある」と言わなければ、不自然に響く。

このような例から見えてくるのは、日本語では、主体が客体と分離し、外から作用を加えるという発想ではなく、物や出来事が自然にそこに「ある」、あるいは「起こる」と捉える思考が根付いているということである。

それは、二元論的な世界観ではなく、一元論的な世界観に基づいていると考えることもできる。

(2)概念的理解 vs 感情的感知

「主体」と「客体」を明確に分ける二元論的な世界観と、全体がまずあって分離がその後に生じるという一元論的な世界観とでは、ものごとの理解の仕方にも違いがある。

鈴木大拙によれば、西洋の人は物を二つに分けで感じ、考えるが、東洋の人は分けないで、分ける前の感じを表す。

例えば、wise、intelligent、smartといった語は、事物や事象の概念を把握することを前提としている。すなわち、理解するとは知的な作業である。

とりわけ科学においては、対象を分析し、可能な限り精密に「分け」ていくことで、より正確な対象の理解が可能になる。

この点においては、日本語でも同様の考え方が見られる。「理解する」とは「分かる」ことであり、正しく「分ける」ことが、正しい理解につながる。

しかし、大拙に従えば、東洋的な表現には別の次元がある。

それは、知的な理解に先んじて、まず感情が伝わってくるという点に現れる。たとえば、「春風駘蕩」という表現は、春風がそよそよと吹く情景を描いているが、その客観的な状況描写を通じて、「気持ちよさ」や「のどかさ」といった感覚が自然に伝わってくる。

本来的には、主体と客体が分離する以前の状態があり、私たちと対象は分かれていない。だからこそ、対象の感じが、私たちに何となく伝わってくるのだ。

別の言い方をすれば、対象の感じが私たちに直に伝わってくる。そして、それが知的な理解の前提となり、知的な理解を一体化しているといっていいだろう。

(3)自然:Nature vs 「自ずから然る」

鈴木大拙は、「概念の知的理解」と「感情の感覚的な伝達」という対比から、話題を「自然」という言葉へと転換する。その理由は、「自然」という言葉にも西洋的・東洋的な違いがあり、それが「自然」に対する態度の差異を生み出すからである。

a. Nature

西洋の nature は、ラテン語 natura(ナトゥラ)に由来し、さらにその語源をたどると、ギリシア語の physis(フュシス)の訳語だった。

physis は、動詞 phyomai(生まれる・生じる)から派生した語であり、人間の主観を離れて独立に存在し、変化する現象の根底をなすものを意味していた。

講演の中で鈴木大拙は、細かな議論を避けるためか、physis の本来の意味がある時点で変化したことには言及していない。

補足すると、この言葉は生命の源という最初の意味から、人の手が加わっていない山川草木などの世界全体、さらには自然科学が扱う物理的世界を指すようになった。

講演の中で語られる西洋の「自然(nature)」とは、物質的な自然を指している。

プラトン以降のギリシア哲学やキリスト教の世界観においては、「創造主あるいは神が世界を創造した」とされる。

この表現からも明らかなように、そこでは「神」という「主体 subject」と「世界」という「客体 object」とが分かれ、「主体」が働きかけることによって「客体」が創り出される。

この関係を人間と自然に当てはめると、人間が主体となり、自然に働きかけるという構図が生まれる。

鈴木大拙が講演を行った1963年(昭和38年)は、日本でも高度経済成長期の始まりにあたり、「開発」という発想が社会の中心にあった。

「自然を征服する」という言葉も普通に使われており、自然は人間が征服すべき対象(object)として捉えられていた。

現代では、エコロジーの思想が主流となっており、「自然を保護する」という言葉がしばしば用いられる。

「征服」と「保護」は正反対の行為のように見えるが、自然を対象と見なし、人間がその上位に立って主体的に関与するという構図自体には変わりがない。

私たち日本人が欧米的なエコロジーにどこか違和感を覚えるとすれば、それは、エコロジーの目的が自然そのものではなく、人間の生活環境を健全に保つため——つまり、人間の利益のために自然を保護するという発想にあるのではないかと思われる。

b. 自ずから然る

日本語で「自然」という言葉を副詞的に用い、「自然に」とすると、英語の nature とは異なる、日本語本来の意味に近づく。

日本において「自然」は、「自(おの)ずから然(しか)る」、すなわち、ことさらに意識したり手を加えたりすることなく、事態が生成し、継続することを意味していた。

鈴木大拙は、とりわけ「自」という言葉に注目する。

「自」は、鼻の形を表す象形文字で、そこから「自分」を意味するようになった。そして大拙は、「自分という存在は、自分が生まれようとして生まれたわけではない」と述べる。

自分という存在は、自分自身が「主体」となって作り出したものではなく、自分の力によらない、何かわからないものによって生まれさせられ、生きている。

この「何かわからないもの」は、神や創造主のように主体的に働きかける存在ではない。それは、自分がこのような存在としてあることが、何らかの主体的な意図や作用によるものではないことを示すための、一つの方便と言える。

こうした自然観を、鈴木大拙が松と竹の例で、非常に端的に示している。

松は松としてある。竹は竹としてある。松が松になろうとして松になったわけではない。松が松になるのは、自ずから然るべきので、松はその自ずから然るべき道に沿って、自ずから然るべき松になった。こう言うほかないんですね。それを西洋の人は二つに分けるから、神なら神が松を作ったとなるんですね。そうなると、松は作られたもので、神は作った者になって、二つに分かれるんですね。

このように、自然にしても、自分にしても、ただそうなるのであって、他からの作用によってそうなったわけではない。

こうした世界観が根底にあるからこそ、私たちは自然を征服するのではなく、自然に「抱かれる」ことを好む。自然に対して働きかけるというよりも、自分も自然の一部であると、なんとなく感じ、自然に倣い、自然と同化する。

このような自然についての東洋的な考え方は、日本では「じねん」と読まれ、「おのずからそうあること」という意味で理解されてきた。

また仏教用語としても、「それ自体で存在するもの」「おのずからそうであること」という意味で用いられてきた。

鈴木大拙の講演からはやや離れるが、近年、東洋的な自然観が再評価され、「自然(しぜん)から自然(じねん)へ」といったコンセプトに基づく美術展が開催されるなどの動きも見られる点に注目したい。

「もの派」と呼ばれる芸術家たちは、主体と客体の分離を超え、「あるがままの世界との出会い」を目指した。

そのため、芸術家が支配的に創作を行うのではなく、自らが作り出すことのできない木や石などの自然素材、あるいは紙や鉄といったニュートラルな素材を用い、それらを結びつけるという試みを行った。

こうしたアート作品は、禅を世界に広めた鈴木大拙の願い――東洋と西洋を対比し、優劣を競うのではなく、両者の世界観をより深く理解し、調和させること――が、芸術の分野においても実を結んだ証といえるかもしれない。

彼は、水を下から上げる時、上から下に落下するという水本来の性質に逆らって持ち上げるのではなく、水の「流れる」という性質を尊び、それに従うのだと言う。

その流れをエネルギーと捉えるならば、自然界の木々や草花をつなぐ空間に存在するエネルギーやバイブレーションを意識したアートのコンセプトも、大拙の講演内容と響き合うといえるかもしれない。

こうした例を見ると、「自ずから然る」という世界観が、現代において徐々に復活しつつあるとも考えられる。

(4)自由:束縛からの解放 vs 「自ずに由る」

「自由」という言葉にも「自」が含まれていることから、「自然」に関する考察を踏まえれば、西洋と東洋でその理解に違いがあることが推測できる。

西洋における自由を意味する言葉――たとえば liberty や free――には、何らかの束縛から離れ、そこから解放されるというニュアンスが含まれている。

しかし、東洋における「自由」は、自主的なものであり、自然にそうなっている状態を指す。他と関係するのではなく、自らそうあるという意味合いを持つのだと、鈴木大拙は言う。

「自ずからに由る」、つまり、自らを起因としているのである。

この点について、大拙は竹や松を例に取り、分かりやすい言葉で説明している。

竹が竹になる、松が松になる、つまり竹が竹になるのは竹の自由で、松の自由であるんです。松が竹になろうと思って、そして、その考えから離れて、松になったのではない。松が松になるときには、竹もかまわなければ、横にあるリンゴの木もかまわない。杉の木もかまわないで、ただ松になる。それが、自由、本当の自由、自主的なことで、それが東洋の方の考え方といってよし、感じ方というか、ものを見るときにそうなってこなくてはならない。

大拙はこのように語りながら、自由を「束縛からの解放」として理解するのではなく、「自主」や「自在」と重なる東洋的な自由のあり方が、現代の日本人に忘れられていることを、非常に残念に思うと述べている。

実際、国語辞典を見ても、「他からの束縛を受けず、自分の思うままにふるまえること」と定義されており、「他」や「束縛」といった要素が前提となっている。

西洋的な思考においては、松が松になるように定められていること自体が、束縛と見なされかねない。松には竹になる自由も、リンゴになる自由も、杉になる自由もあり、そのいずれを選ぶかは松の意志で決めるべきだとされる。

このように、自由とは束縛からの解放であり、その権利を行使することに価値があると考えられる。

この思考の背後には、自分を拘束する何らかの外的な力の存在が前提とされており、そこにはやはり、主体と客体の二元論的な世界観が見てとれる。

そうした世界観を前提として、大拙はすでに、「自由とは不自由である」という逆説的な言葉を述べている。この言葉は、いわゆる禅問答のようにも聞こえ、理解しにくいかもしれないが、講演を聞き進めるうちに、自然と腑に落ちてくる。

現代社会において、私たちが共有している西洋的な世界観に取り入れるべきなのは、「自然が自由である」という東洋的な思考や感受性ではないだろうか。

鈴木大拙の50分間の講演に耳を傾けることは、その意味でも、きわめて価値のある時間の過ごし方だと言えるだろう。