(明治時代の日本の絵画 1/3から続く)

明治時代の絵画においては、工部美術学校でフォンタネージにより洋画の教育が行われる一方、フェノロサによる日本美術擁護のもと、東京美術学校では日本画に西洋絵画の要素を取り入れることで、新たな日本画を創出しようとする動きも見られた。

こうした二つの潮流の中で、洋画では黒田清輝(1866–1924)が、日本画では横山大観(1868–1958)が、それぞれ一つの頂点とも言える作品を生み出すに至る。

また洋画においては、黒田がもたらした新しい表現 — 明るい色彩を用いた印象派的なスタイル — が、それまでの流れと一部で対立し、フォンタネージの影響を受けたヨーロッパ絵画の伝統を守るアカデミー的な画風を継承する画家たちとのあいだで分裂が生じた。

また、洋画に関しては、黒田がもたらした新しい要素が、それまでの流れと対立する部分があり、明るい色彩表現を用いた印象派的な絵画を探究する画家たちと、それに反対し、フォンタネージから受け継いだヨーロッパ絵画の伝統を守るアカデミー的な絵画を描き続ける画家たちの間で、一定の期間ではあるが分裂が見られた。

これら3つの動向は、西洋絵画の伝統的技法を日本絵画に取り入れるという方向で一致していたため、明治時代の終盤には一つの大きな流れとして収束していくことになる。

その一方で、1910(明治43)年には、後期印象派からフォヴィスムへと至るヨーロッパの全く新しい絵画潮流を紹介する雑誌『白樺』が創刊され、大正時代から昭和にかけて、明治とは異なる新たな絵画の動きが胎動し始めることとなった。

ii. 第二世代

a. 洋画派の系譜

第1世代と同様に、第2世代の画家たちもフランス、イタリア、アメリカなどに留学している。中でも中心となったのはパリであり、黒田清輝をはじめ、複数の日本人画家がラファエル・コラン(1850–1916)の指導を受けた。他方、黒田らと対立することになる伝統派の画家たちは、ジャン・ポール・ロランスのもとで学んでおり、この二人のフランス人画家の画風が日本の絵画に強い影響を与えたことがわかる。

ただし実際には、コランもロランスも基本的にはアカデミー流の伝統的な絵画を基盤としており、両者の違いは、コランが印象派的な明るい色彩を採り入れたのに対し、ロランスはそのような方向性を採らなかった点にある。

ラファエル・コランの「青い着物」(Kimono bleu)とジャン・ポール・ロランスの「オフェリア」(Ophélie)を見比べると、その違いは明確である。

ラファエル・コラン系 — 白馬会

ラファエル・コランから実際に指導を受けた画家には、黒田清輝や岡田三郎助(1869-1939)がいる。そして、彼らの活動は、1896年(明治29年)に黒田清輝を中心に発足した洋画団体「白馬会」を中心にしていた。

黒田清輝(くろだ せいき)

黒田清輝は、1884(明治17)年に留学を始めたが、その目的は法律を学ぶことだった。しかし、パリで画家の山本芳翠や美術商の林忠正らと交流をするうちに絵画に目覚め、ラファエル・コランの下で絵画の習得を目指すようになる。

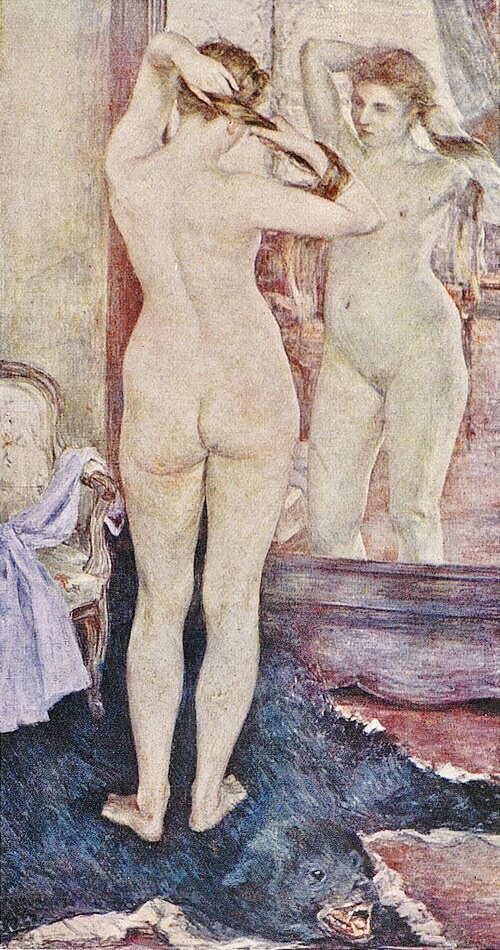

その後パリを去り、バルビソンに近いグレ・シュル・ロワンで暮らしている間に「読書」(lecture)を描き、その作品が1891年にサロンに入選した。そして、1893年には「朝妝」(ちょうしょう:toilette du matin)が入選する。

黒田は1893年(明治26)に帰国し、1896年(明治29)からは、東京美術学校に新設された西洋画科で教鞭を執るようになる。

これは、フェノロサの主導により日本画を中心としていた東京美術学校に、洋画家たちが進出し始めたことを示す象徴的な出来事である。

「舞妓」や「湖畔」は、黒田清輝が日本の題材を西洋絵画の技法で描いた代表作であり、特に「湖畔」では、洋画的な写実性を備えつつも、どこかおぼろげで、重苦しさのない柔らかな空気感が表現されている。

風景画に関しては、19世紀末になってようやくフランスでも認知されるようになった印象派の絵画に、より接近している。そのような筆致は、フランスに留学中にグレ・シュル・ロワンで制作された「風景」だけでなく、帰国後に描かれた「富士図」にも共通して見られる。

岡田 三郎助(おかだ さぶろうすけ)

岡田三郎助は、1897年にフランスに留学し、ラファエル・コランのもとで研鑽を積んだ。そして1902年に帰国後は、東京美術学校の教授に就任している。その意味でも、黒田清輝と同様の道を歩んだ画家といえる。

フランス留学中に描かれた「薔薇の少女」は、少女の感情や性格を見事に捉えた作品である。「風景」に関しては、黒田と同様、印象派の影響が強く感じられる。

帰国後に制作された「婦人像」も女性の一瞬の表情を見事に捉えている。そして、昭和になってからの作品であるが、「あやめの衣」は、日本画と洋画美を巧みに調和させた作品だといえる。

藤島武二(ふじしま たけじ)

藤島武二は、岡田三郎助よりも一年前、明治維新の年である1868年に生まれ。しかしフランスへの留学は岡田よりも遅く、1905(明治38)年のことだった。そして、1910(明治43)年に帰国するまでの約4年の間に、フランスとイタリアに滞在した。

フランスで藤島が師事したフェルナン・コルモン(Fernand Cormon, 1845–1924)は、アカデミー流の伝統的な絵画教育を行っており、藤島は彼のもとで歴史画の技法を学んだ。

また、コルモンの紹介により、藤島はローマにあるフランス・アカデミーに通うことができ、フランス人画家カロリュス=デュランから肖像画の技術を学ぶ機会も得ている。

こうした伝統的な絵画様式とはまったく異なる動きも、藤島は体験することになった。

彼がパリに到着した1905年、サロン・ドートンヌでは、「フォーヴィスム」と呼ばれる作品群が数多く出品され、大きな話題を呼んでいた。

フォーヴィスムとは、現実を目に見えるとおりに描く写実的表現とは異なり、原色を多用した強烈な色彩や激しい筆致を用いて、画家の主観的感覚を表現しようとする絵画運動である。

アンリ・マティス(Henri Matisse, 1869–1954)の一枚を目にすれば、フォーヴィスムの作品がいかに従来の伝統的絵画と異なるか、すぐに感じ取ることができるだろう。

藤島武二は、パリに留学する以前にも「蝶」のような独自の雰囲気を持つ作品を描いていたが、留学中にイタリアで描かれた「黒扇」(こくせん)では、白の黒の明暗の対比や力強い筆触を活かし、より個性的なた作品を仕上げている。

肖像画に見られるフォービスムを思わせる単純化された構図と明確で力強い色彩感覚は、イタリア時代の風景画「ティボリ、ヴィラ・デステの池」でもある程度感じられるが、帰国後に描かれた「波」ではより強いものになっている。

青木繁(あおき しげる)

青木繁(1882–1911)は、留学経験こそないものの、黒田清輝の指導を受け、独自の作風を確立した。

彼はしばしば、日本神話や聖書など古代の物語から古典的な主題を選び、力強いタッチで作品を描いた。「大穴牟知命(おおなむちのみこと)」や「黄泉比良坂(よもつひらさか)」は『古事記』に由来する挿話であり、赤い色彩が印象的な「光あれ!」は『旧約聖書』の冒頭の一節に着想を得たものである。

「海の幸」は、房総半島に滞在した際の体験に基づく、写実的な画題を扱っている。釣り上げたマグロを担いで行進する集団の姿は、生き生きとした現実味を帯びながらも、同時に、現実を超えた生命の躍動を感じさせもする。

ジャン・ポール・ロランス系 — 太平洋画会

黒田清輝たちのグループ(白馬会系)とは対照的に、工部美術学校でフォンタネージの教育を受けた浅井忠を中心に、あくまでもアカデミーの古典主義的な画風にとどまる洋画家たちも存在した。

彼らは、1889(明治22)年に設立された「明治美術会」の流れをくみ、1902(明治35)年に「太平洋画会」と改称して活動を続けた。

黒田たちとの違いを示す、興味深いエピソードがある。中村不折(1886-1943)がパリに留学した際、最初は黒田たちと同様にラファエル・コランの指導を受けたが、半年後にはジャン・ポール・ロランスの下で学ぶ道を選んだ。

つまり中村は、印象派的な色彩を受け入れるコランではなく、アカデミーの伝統的画風を守るロランスを選択したのである。この選択は、白馬会系の画風と太平洋画会系の画風の違いを明確に示すものである。

中村不折(なかむら ふせつ)

中村不折は、1901年(明治34年)にフランスへ渡り、4年間の留学生活を経て、1905年(明治38年)に帰国した。

その間、彼は主にアカデミー・ジュリアンで、19世紀後半を代表する歴史画家ジャン・ポール・ロランスの指導を受ける道を選んだ。

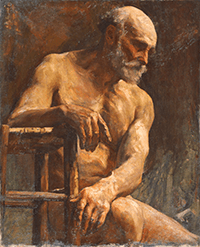

ロランスの画風は徹底して古典主義的であり、それを学んだ中村の絵画表現もまた、光の効果を追求する印象派的な手法ではなく、現実主義的な表現によってリアリティを追求するものだった。

「裸体」における肉体の生々しさは、「光のあるものは光を描き、人体であれば筋肉や骨の構造を研究しなければならない」という中村自身の言葉を、そのまま体現している。

歴史画の大家であるロランスに学んだことは、中村をして歴史画家としての道を歩ませる契機となった。

「廓然無聖(かくねんむしょう)」は、禅における公案の一つである。

これは、「絶対に不変なる真如の世界には、凡人と聖人との区別など存在しない」ことを意味している。

達磨大師が梁の武帝から「何を第一の聖なる真理とするのか」と問われた際、大師は「廓然無聖」と答えたとされる。

「卞和(べんか)璞(はく)を抱いて泣く」は、中国の故事に由来するテーマである。

卞和は、まだ原石を二人の王に献上したが、いずれもただの石と見なされ、左右の足を切断された。このとき卞和は、「宝玉が認められなかったことよりも、自らの忠誠が偽りとされたことが悲しい」と嘆いた。その後、三人目の王のもとで、ようやく石の中から真の宝玉が見いだされ、その価値が認められた。この故事は、「真価を理解されず、世に埋もれている才能」のたとえとして用いられる。

鹿子木孟郎(かのこぎ たけしろう)

鹿子木孟郎(1874–1941)も中村不折と同様に、ジャン・ポール・ロランスの指導を受け、古典派絵画における写実性を重視した。

鹿子木は、1901年(明治34年)から1904年(明治37年)までの3年間、さらに1906年(明治39年)から1908年(明治41年)までの2度にわたる留学期間中、いずれもジャン・ポール・ロランスのもとで指導を受けた。その間、サロン・ド・パリに入選し、アカデミー・ジュリアンでは一等賞を受けるなど、フランスにおいても高い評価を得ている。

実際、鹿子木がロランスの影響を強く受けていることは明らかであり、たとえ日常の情景を描く場合であっても、ロランスの歴史画に見られる構図や色彩感覚を継承し、日常の一瞬を描きながらも、まるで歴史の一場面を想起させるような作品を生み出している。

鹿子木孟郎の「ノルマンディの浜」は、漁師の家族を描いた作品であり、庶民の日常風景画描かれている。しかし、ジャン・ポール・ロランスの歴史画である「敬虔王ロベールによるブルゴーニュのベルタの離縁」といった作品と同様に、ある一瞬を永遠に留めようとする歴史画的な雰囲気を備えた、古典主義的な絵画であるといえる。

こうした雰囲気は、「白衣の女」や「婦人像」においても一貫して保たれている。

鹿子木孟郎はフランスに滞在する以前にアメリカに渡り、1900年(明治33年)にボストンで開催された「日本人水彩画家6人展」に参加していた。その展覧会の中心的な存在は、吉田博(1876–1950)と中川八郎(1872–1922)だった。

吉田と中川は、ヨーロッパを旅行することはあっても、長期滞在して絵画を学ぶことはなく、ジャン・ポール・ロランスの指導を受けることもなかった。しかし一方で、「太平洋画会」においては中心的な役割を担っていた。

吉田博(よしだ ひろし)

吉田博は「太平洋画会」の創立メンバーであり、彼の画風は、工部美術学校でアントニオ・フォンタネージから続くアカデミー風の古典的なものだった。「渓流」や「雲叡深秋」では、そうした特徴がよく現れている。

吉田博の面白さは、洋画だけを扱うのではなく、水彩画や木版画も同時に製作しているところにもある。

「渓流」と題され、ほぼ同じ構図が用いられている油絵と木版画は、どちらも力強い水の流れが印象的である。

水彩画と木版の「雲井桜」になると、油彩画とは違い、穏やかな雰囲気にあふれ、和のテーストを感じさせる。

吉田博の三つのジャンルにわたる作品を通して見ると、明治期の日本人洋画家が、西洋絵画の技術を習得しつつ、独自の洋画表現を生み出そうとしていたことがわかる。

中川八郎(なかがわ はちろう)

中川八郎も、吉田博と同様に油彩画と水彩画を手がけ、一方では、アントニオ・フォンタネージから続くバルビゾン派的な風景画の伝統を受け継ぎながら、他方で、日本的な絵画の要素を採り入れるなどして、新しい洋画を模索していた。

「雪林帰牧」はそうした試みを代表する作品といっていい。アカデミー絵画的な端正な構図は、伝統的な西洋絵画を踏襲している。

そのことは、フォンタネージから直接指導を受けた本多錦吉郎の「景色」を見るとよくわかる。この絵は、まさにバルビゾン派的といっていい。

その一方で、「雪林帰牧」の黒を基調としたモノトーンで、微妙なニュアンスを生み出す色彩感覚は、日本伝統の水墨画から来ている。

油彩画の「杏花の村」と水彩画の「境内の桜」では、微細で穏やかな花の様子が共通している。

その一方で、「風景(海)」や「北国の冬」では、油彩画ならではの力強さが感じられる。

明治期の洋画家たちについては、工部美術学校でアントニオ・フォンタネージに学んだ画家たちから続く太平洋画会系統と、黒田清輝を中心とする白馬会系が対立していたという構図で語られることが多い。

実際、後に登場した白馬会系は「新派」とされ、印象派風の光の表現を取り入れていたことから、「外光派」あるいは「紫派」と呼ばれた。

他方、フォンタネージから直接教えを受けた浅井忠や、その流れをくむ吉田博や中村不折らのグループは「旧派」とされ、「脂(やに)派」と称された。

そして、新派が旧派を圧倒し、大正時代まで日本の洋画界における主流を形成したとされる。

しかし、そうした派閥的な対立にとらわれず絵画そのものを見ていくと、明治期の洋画家たちの全体的な動きが見えてくる。

彼らは西洋絵画の技法を短期間で習得し、ヨーロッパの画家にも劣らない作品を描く域にまで達した。そのことは、フランスのサロンに複数の日本人画家が入選している事実が証明している。

同時に、日本の絵画の伝統を意識し、日本的な要素を洋画に融合させる試みも行われた。そして、その実践の中で、画家一人ひとりが個性的な表現を追求していったのである。

その意味においては、白馬会系の画家も太平洋画会系の画家も、本質的には同じ志を抱いていたと言ってよいだろう。

さらに、そうした洋画家たちの傍らには、洋画の要素を日本画に導入し、新たな日本画を生み出そうとした画家たちがいた。彼らはフェノロサや岡倉天心の指導のもと、新しい日本画の創造を目指していたのである。次に、横山大観を中心とするそうした日本画家たちについて見ていこう。

(明治時代の日本の絵画 3/3に続く)