b. 日本画派系

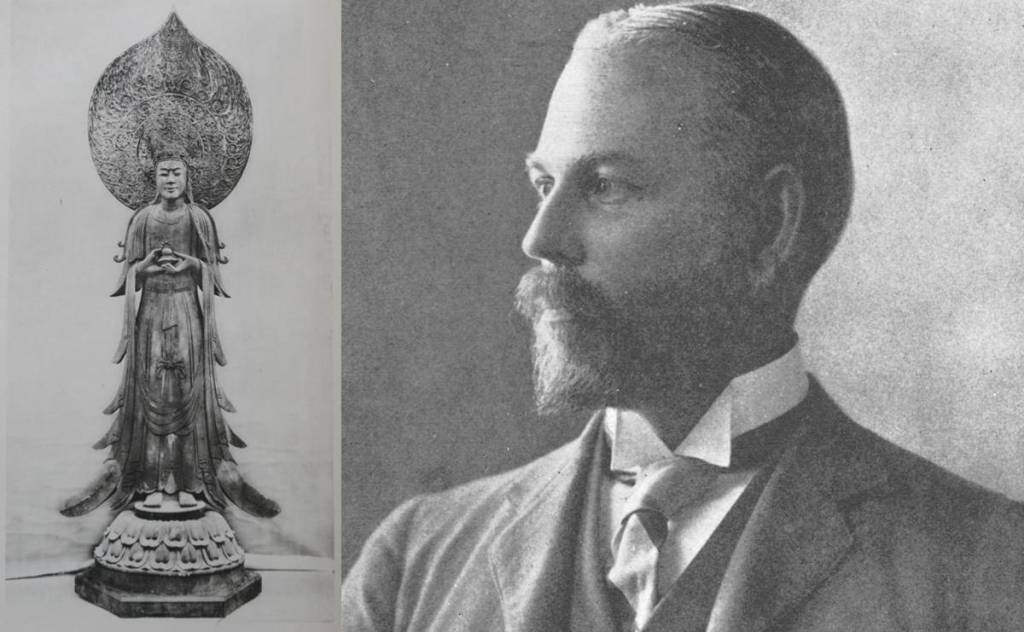

明治維新直後から、日本は文明開化の波に呑まれ、伝統的な日本絵画を低く評価する傾向にあったのだが、アーネスト・フェノロサ(Ernest Fenollosa 1853–1908)はその芸術的価値を見出し、日本画の復興と新たな創造を構想した。

彼が日本画に注目したのは、西洋絵画が写実性を重視し、対象を視覚的に忠実に再現しようとするのに対し、日本画は内面的な精神性を捉え、「妙想」(イデア)を表現していると考えたからである。

フェノロサの弟子であり、東京美術学校などで日本画の再興に尽力した岡倉天心(1863–1913)も、『日本美術史』の「序論」において、師と同様の見解を展開している。

十九世紀はこれ世界大変動の時期にして、その原因をなすところのものは種々なるべきも、主なるものは唯物論の勢力を得たることこれなり。かの高遠無辺なる空想をもって主となしたる宗教にして、なおかつまさに実物的たらんとす。美術のごときにいたりてもまた実物的ならざれば世に寄(い)れられず。一に実物に接近して霊妙に遠ざかれるイタリア文学再興以来、この方向を取りて醤々(とうとう)として底止するところを知らず。(中略)文学のごときも漸々(ぜんぜん)高尚なる思想を離れて器械的文学を生ぜんとす。社会万般の事、すでにかくのごとし。ゆえに美術またこれに化せられざるを得ず。日に月に写生に流れ、そのはなはだしきものにいたりては、一図を作らんとすればまず予(あらかじ)め図をなし、しかしてこれに応ずるの人物を写真してもってこれを描く。その各部分にいたりては、皆これ無味淡々たるの写真にすぎず。かの天真爛漫として飛動するがごとき真率なる風趣にいたりては、滅尽(めつじん)してその痕跡をだに留めず。これすなわち欧洲美術四百年来のありさまなり。

イタリア文学の再興、すなわち14世紀に始まるルネサンス以降の西洋的世界観について、岡倉天心は二元論的な構図で説明を行っている。

一方には、唯物論に基づく即物的な世界観があり、それは実物主義、機械的な文学、写生に徹した無味乾燥な絵画、すなわち写真のような美術といった言葉で表現されている。

他方には、高遠無辺の空想、高尚な思考、真率なる風趣といった、精神性に根ざした世界観がある。「霊妙」という言葉は、フェノロサの語る「妙想」(イデア)と呼応する概念である。

二人の見解によれば、日本画は、西洋絵画が失いつつある精神性を体現しており、決して西洋に劣るものではない。むしろ、その点において優れていると言ってよい。

しかし、近代文明が支配的となりつつあった明治期の日本においては、日本画にも西洋絵画の技法を取り入れ、新たな表現の可能性を拓くことが求められた。

この理念を実践に移し、日本画の革新を担った中心的存在が、岡倉天心の愛弟子である横山大観(1868–1958)、菱田春草(1874–1911)、下村観山(1873–1930)たちだった。

横山大観(よこやま たいかん)

横山大観は、フェノロサや岡倉天心の理論を実践することに力を注ぎ、日本絵画の伝統を踏まえつつ、西洋絵画の写実性を取り入れる試みに取り組んだ。

具体的には、平面的で装飾的な従来の日本画に、遠近法や陰影法を導入することで、立体感と写実性を融合させようとしたのである。

大観自身の言葉を借りれば、「エキスプレツシヨンを現すのに、今までのやうな絵では平板に流れるおそれがある。私は陰影なり明暗なりに注意して、なるべく完全にやりたかった」と述べている。

「無我」は、こうした試みの初期の成果の一つと位置づけることができる。

一方では、日本画における写実性の向上を図り、他方では、その本質的特質である精神性の表現を目指した作品である。

幼い顔立ちの子どもが、ぶかぶかの着物をまとい、大きめの草履をはいて立つ姿は、無邪気さや純真さそのものといえる。

そして、そのような精神性は、背後にすっと伸びるネコヤナギの枝や、そのさらに奥を静かに流れる淡青色の川と溶け合い、「無我」という仏教的な悟りの境地を想起させる。

すなわち、写実的な表現と精神性とが融合し、岡倉天心の言葉を借りれば、「無味淡々たるの写真」ではなく、「天真爛漫として飛動するがごとき真率なる風趣」を伝える作品となっている。

その点をより具体的に理解するために、天心や大観が高く評価した雪舟や尾形光琳が描く人物像と、写真以上に実物を感じさせるヨーロッパの肖像画、ここでは18世紀フランスの画家ジャン・バティスト・グルーズ(1725 – 1805)の描く子どもの肖像を比較してみよう。リアルさの違いは明白である。

雪舟や光琳の描く人物像は平面的であり、現実の人間をリアルに再現しようとしているわけではない。この二人の人物表現と比較すれば、大観の子どもははるかに写実的で、現実味を帯びている。

しかし、グルーズの子どもと比較すると、実在の人物というよりも大観の子どもはあくまで「絵」として存在している。

その一方で、グルーズの子どもは、その性格や個性が手に取るように伝わってくるものの、そこには現実を超えた精神性が感じられない。

対照的に、大観の子どもは、特定の個人を描いたものではなく、「無我」の境地を象徴する存在として表現されている。

このように、写実性と精神性とを共存させた絵画こそ、岡倉天心に導かれた若い画家たちが目指した方向性にほかならない。

「屈原」に描かれた人物は、その画題の通り、屈原(くつげん)。彼は中国の戦国時代、楚の王に仕え、国家への忠誠と理想を追い求めたが、事敗れて追放され、放浪の末、最後は川に身を投げて自殺した。横山大観のこの絵のモデルになったのは、岡倉天心だと言われている。

この絵が描かれた1898年(明治31年)、岡倉天心は、フェノロサと協力して設立した東京美術学校から排斥され、校長職を辞さざるを得なかった。その直後、彼は弟子たちを引き連れて日本美術院を創設し、新たな一歩を踏み出した。

砂埃が巻き上がる逆風の中を進もうとする屈原(岡倉天心)の姿は、政治の世界(あるいは学内)の権力闘争の醜さに対する激しい怒りを湛えながらも、それを糧に新たな道を切り拓こうとする、強靭なエネルギーを放っている。

屈原の背後に広がる朦朧とした大気、そしてその中央を飛翔する一羽の鳥、小さいながらも力強く羽ばたくその姿は、この絵を単なる伝説の一場面にとどまらず、深い精神性を湛えた「霊妙」なる作品として、見る者の心を強く引きつける。

もう一つ注目すべき点は、右手前の草木や背景の煙が、線によって形を明確に描くのではなく、輪郭線を用いず、色彩の濃淡やぼかしによって表現されていることである。「朦朧体」と呼ばれるこの画法は、「空気を描く」ことを目指して、天心の弟子たちによって生み出されたものだった。

1901(明治34)年の「曳舟」だけでなく、1940(昭和15)年に描かれた「乾坤(けんこん)輝く」においても、おぼろげな雰囲気を通して空気感が伝わってくる。

朦朧体は、画面に水分を含ませて湿り気を与え、空刷毛で色彩同士を混ぜ合わせることで、ぼかした表現を作り出す技法である。それは、中国北宋の「没骨」、水墨画で使われる「ぼかし」、俵屋宗達が生み出し、琳派で受け継がれた「たらし込み」といった技法を、横山大観や菱田春草が応用したものだったと考えられる。

ちなみに、朦朧体は、印象派の技法を大観たちが採り入れたと言われることがあるが、大観自身はそれを明確に否定している。しかも、よく知られるように印象派の画家たちは浮世絵をはじめとした日本の絵画の影響を受けているのであり、また、岡倉天心は、アール・ヌーヴォーについて、「尾形光琳の如きもの」と記している。19世紀後半から20世紀の前半にかけて、古典的な日本の絵画がヨーロッパの絵画に強い影響を及ぼしていた。従って、朦朧体の技法が必ずしも印象派から来ているわけではないことは、横山大観が言う通りなのだ。

興味深いことに、「朦朧体」は、線と余白を重視することで芸術的洗練を生み出すという、フェノロサが高く評価した日本画の特質とは相反するものだった。その上、絵具を混ぜるために色が濁り、暗くなるために、当時は、「汚い、濁った」など評され、激しい批難の対象になることが多かった。

そこで、大観たちは琳派の絵画を参考にしながら、より明確な絵画表現の試みも行った。

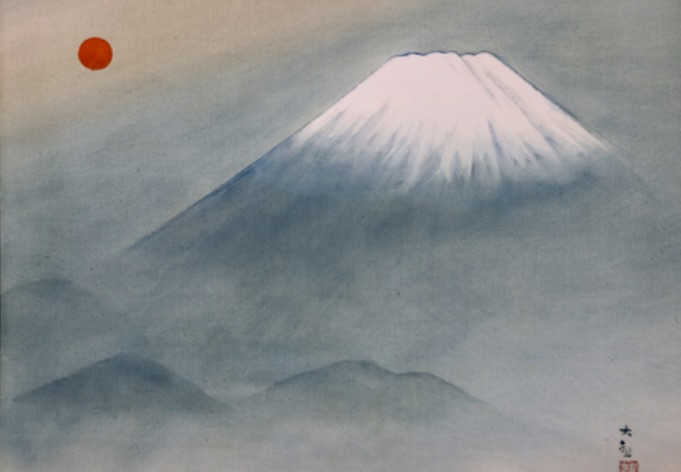

「雲中富士」では、金色・白・青のコントラストが明確で、雲海の中に姿を現す富士山の姿が、現代の言葉で言えばデザイン画ともいえるほどシンプルな表現で描かれている。

「武蔵野図」と「紅葉」を並べてみても、横山大観がいかに多様な表現を使い分け、日本画の中に洋画の要素を取り入れながら、独自の日本画の世界を築いていったのか、その一端を垣間見ることができるのだった。

菱田春草(ひしだ しゅんそう)

菱田春草もまた、岡倉天心のもとで新たな日本画の創出に取り組んだ画家である。ただし、1958年(昭和33)まで制作を続け、89歳で没した横山大観とは異なり、春草は1911年(明治44)、わずか36歳でその生涯を閉じたため、画家としてのキャリアはきわめ短かった。

そうした限られた時間のなかで、春草が目指したのは、日本画の伝統に西洋の画法を取り入れ、日本的な装飾性と西洋的な写実性とを融合させ、現実の事物を包み込む空気感や、そこから生まれる精神性を描き出すことだった。

「寒山」では、中央の猿や前景に散らばる岩、周囲を取り巻く背の高い木々に至るまで、明瞭な輪郭線は抑えられ、モノトーンの色彩が繊細に重ねられている。そのため、靄に包まれた深い森の空気感が、画面全体に静かに漂っている。

木々を包む靄、柔らかな印象を与えるいくつかの岩、そして猿たちの毛並みには、いずれも朦朧体が用いられている。

また、画面全体を支配するほのかなモノトーンの色彩からは、室町時代の絵師・相阿弥の「瀟湘八景図」など、水墨画による山水図を思わせる。

一方で、左右のバランスが取れ、中央にいる猿の奥に視線が導かれる構図には、西洋の遠近法の影響が見て取れる。

さらに、中央の木に生い茂る葉や数本の樹木は、まるで本物の木のようにも見え、明治時代の日本で人気を博したバルビゾン派の絵画を想起させる。

たとえば、テオドール・ルソーの「無垢なものたちの虐殺、あるいはロワシー島の伐採」(Le Massacre des Innocents ou Abattage d’arbres dans l’île de Croissy)では、画面中央に倒木が大きく描かれ、その両側には背の高い木々が立ち並ぶ。手前の木々は写実的に描かれ、背景に向かうにつれて空気遠近法が用いられ、輪郭は次第にぼやけていく。

菱田春草の朦朧体による代表作には、「武蔵野」のような風景画だけでなく、人物を描いた「王昭君図」のような作品も含まれている。

「落葉」は、写実性をあえて抑え、装飾性を強調した作品であり、水墨山水画や琳派の伝統に接近している。

たとえば、木々の配置には、尾形光琳の「燕子花図」(かきつばたず)を思わせるところがあり、また、木々を包みこむような空気感は、桃山時代の絵師・長谷川等伯の「松林図屏風」を連想させる。

しかし、このように伝統的な日本の絵画と比較してみると、「落葉」に描かれた森には、たしかに実在感が感じられる。そこからは、菱田春草が伝統の上に新たな要素を加え、独自の表現へと昇華させたことが、はっきりと読み取れる。

1898年の「寒山」から1909年の「落葉」へと至る歩み、さらに、1900年の「菊慈童」、1907年の「賢首菩薩」、1910年の「黒き猫」などを見ていくと、菱田春草の短い画業の中で一貫していたのは、東洋と西洋の融合を目指す姿勢であったことがわかる。

しかし同時に、それぞれの作品ごとに表現のアプローチが異なっていることも見て取れる。

下村 観山(しもむら かんざん)

下村観山も、横山大観や菱田春草とともに、フェノロサや岡倉天心の求めた新しい日本画の創造を目指した画家であるが、その姿勢には、大観や春草とは異なる二つの重要な特徴が見られる。

第一に、画業の初期において、江戸時代の日本画の本流である狩野派の直系にあたる狩野芳崖(1828–1888)から直接指導を受けたことが挙げられる。これは、下村観山が新世代の日本画家たちの中でも、とりわけ強く日本画の伝統を受け継いでいたことを意味している。

その非凡な才能は、13歳のときに出品した「鷹之図」に対するフェノロサの賛辞、「その揮毫の雪景の山水はあたかも老練家の筆に成りたるが如く、実に後世恐るべし」、からも明らかである。

もう一つの違いは、1903年(明治36)から2年間にわたりロンドンに留学する機会を得た点にある。

この留学の主な目的は色彩表現を学ぶことであり、観山はとりわけラファエロに強く惹かれた。大英博物館では「小椅子の聖母」などを模写し、イタリアを訪れた際には、ウフィーツィ美術館で「ひわの聖母」などの模写にも取り組んでいる。

留学以前の作品を見ると、「仏誕」や「熊野観花」などに、日本画的な要素の強さが明確に表れている。

1898年(明治31年)、岡倉天心が東京美術学校を追われた事件の後に開催された第1回日本美術院展には、横山大観の「屈原」とともに、下村観山の「闍維(じゃい)」も出品された。「闍維」は、釈迦が荼毘(だび)に付される場面を描いた作品であり、その主題の選択や色彩表現において、大観の作品とは異なる観山の個性が際立っている点が興味深い。

この作品に対しても、アーネスト・フェノロサは高く評価し、「外国と日本との古格を離れ、無限の力と創意とをもって、いまだ抵触されたるなき画題を捉えた傑作」と述べ、惜しみない賛辞を贈っている。

ロンドン留学を終えて西洋絵画の色彩表現を学んだ後の作品には、それ以前のものとは異なり、日本画にはあまり見られなかった明確で鮮やかな色彩が用いられていることがわかる。

「小倉山」は、京都・小倉山の紅葉に感動した宇多上皇の思いを、藤原忠平が詠んだ和歌、「峰のもみじ葉 心あらば いまひとたびの みゆき待たなむ」、を画題とした作品であると考えられている。

(上が右隻、下が左隻)

この絵を見た岡倉天心は、「色あざやかな木々を金の地に描くことに観山のねらいがある」と指摘したと言われている。実際、金地の上に描かれた右隻では、画面中央に座る藤原忠平を取り囲む木々が、そして彼の視線の先にあたる左隻の木々もまた、色鮮やかに描き出されている。

こうした色彩表現は、観山がロンドンやフィレンツェで、ラファエルをはじめとする西洋絵画の模写を繰り返したことの成果の一つといえるだろう。

「白狐」(はくびょ)は、1913年にボストンに滞在していた岡倉天心が英語で執筆した戯曲 The White Fox をイメージして描かれた作品であるとも言われている。

この作品では、草木の描き方に琳派的な要素が感じられる一方で、色彩は「小倉山」よりも抑制されており、より簡潔で洗練された日本画としての新鮮な表現が追求されている。

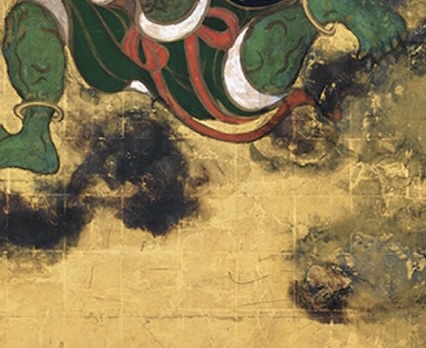

もう一点、「鵜」にも目を向けておきたい。

この作品は、1911年(明治44年)、親しい友であった菱田春草が亡くなった際、その死を悼んで描かれたものである。

岩の先端には、一羽の鳥が羽を広げて立ち、深い悲しみに沈みながら、遠くを見つめている。その眼差しの先には、無限の空間へと落ちていく一羽の小さな鳥。

春草を失った観山の哀惜の思いが、何も描かれていない金地の空間の中で、静かに、そして深く響き渡っているかのようである。

京都画壇

伝統的な日本画の流れの中で、岡倉天心に直接指導されたグループとは別に、京都を中心に、円山応挙の流れを汲む画家たちのグループが存在した。彼らは丸山・四条派と呼ばれ、明治時代に入ると、東京の画家たちと区別するために「京都画壇」と呼ばれることもあった。

円山応挙の画風は、江戸時代中期の日本画にありながら、その高い写実性によって際立っている。彼は画題や描く対象においては日本画の伝統に則りつつも、植物や昆虫などを細部まで精密に描き出し、装飾性豊かな画面を創造した。

その意味で、明治時代以降に本格的に導入された洋画の技法を、応挙に続く画家たちはすでにある程度先取りしていたとも言える。

竹内栖鳳(たけうち せいほう)

竹内栖鳳(1864–1942)は、丸山応挙から続く日本的な写実性を受け継ぎつつ、そこに西洋絵画のリアリティを加えることで、装飾性を保ちながらも、よりリアルな表現を追求した画家である。

「班猫」(はんびょう)は、そうした画風が端的に表れた作品といえる。しなやかな体の動き、鋭い視線、柔らかな毛並みなどが非常に写実的に描かれている一方で、無地の背景に浮かび上がるその姿は、あくまでも絵画であることを強く主張している。

修行時代の竹内栖鳳は、「画家にとっての写生は武士の刀である」という絵画教師の教えを実践し、自宅で小動物を飼いながら写生に励んだ。16歳のときに描いたとされる『写生帖』を見ると、のちに「けものを描けば、その匂いまで表現できる」と称された栖鳳の卓越した描写力の片鱗をうかがい知ることができる。

「飼われたる猿と兎」「二雀」や「雪中躁雀図」といった作品にも、写実性を基盤としつつ、伝統的な日本画の形式の中に、まるで生きているかのような小動物や鳥の姿が描き込まれている。

雪の中で雀が遊ぶこの「雪中躁雀図」は、1900年のパリ万国博覧会に出品され、受賞を果たした。

竹内はこの博覧会の機会を利用してヨーロッパ各地を巡り、伝統的な絵画を鑑賞するなかで、とりわけウィリアム・ターナーやカミーユ・コローの風景画に傾倒した。

そして、日本画の絵具を用いながら、光や空気の感覚を描き出す技術を、さらに深めていった。

帰国後、それまで「棲鳳」と記していた雅号の「棲」を、西洋の「西」にちなんで「栖鳳」へと改めたのは、画家としての新たな出発を表明する意図が込められていたのだろう。

「虎・獅子図屏風」は、それまで日本では実物を見る機会の少なかったライオンや虎を、竹内が実際に目にした後に描かれた作品である。伝統的な日本画に見られる空想的な猛獣に比べ、格段に写実性が高まり、生命感にあふれている。

実際にヨーロッパの都市を訪れ、自然の光景を目にし、さらにターナーやコローの絵画に傾倒した経験は、「和蘭の春・伊太利の秋」や「羅馬之図」などの作品にはっきりと表れている。

19世紀後半から20世紀初頭にかけてヨーロッパでは、日本美術や工芸品への関心が高まる「ジャポニスム」と呼ばれるブームが起こり、日本からは多くの工芸品が輸出された。こうした流れの中で、画家に下絵を依頼し、ビロード友禅や刺繍製品を制作することもあった。

高島屋では、1910年(明治43年)、竹内栖鳳をはじめとする京都画壇の画家たちに下絵を依頼し、「世界三景 雪月花」と題されたビロード友禅の壁掛を、日英博覧会に出品した。

その原画となったのが、山元春挙の「ロッキーの雪」、竹内栖鳳の「ベニスの月」、都路華香の「吉野の桜」の3点の風景画である。

竹内栖鳳は人物画でも写実性を活かしながら、細部まで詳細に描き込むと同時に、描かれた女性の心の内が透けて見えるような、魅力的な表現を生み出した。

「アレ夕立に」は、清元「山姥」の「あれ夕立にぬれしのぶ」を主題とした作品である。舞妓が扇をかざす一瞬が捉えられ、その仕草の中に、彼女の心の内がふと垣間見えるような印象を与えている。

「絵になる最初」では、解かれた帯が足元に置かれ、着物が今にも肩から滑り落ちそうなその瞬間、女性は手を顔の前にかざして、それを隠そうとしている。おそらく彼女は、初めて画家の前で裸体をさらそうとしているのだろう。その様子からは、恥じらいや戸惑いといった、繊細な心理がそのまま伝わってくる。

このように、明治時代の絵画のさまざまな動きを見てくると、洋画にしても日本画にしても、西洋絵画をいかに日本の風土や感性になじませ、日本の絵画を新たな方向へと展開させていくかが、共通の課題であったことがわかる。

その中での大きな違いは、洋画家たちは西洋絵画の技法を習得しつつ、そこにいかに日本的な要素を取り入れるかに苦心していたのに対し、日本画家たちは、伝統的な装飾性を基盤としながら、どのように写実的な表現を取り入れるかという課題に取り組んでいた点である。

こうした動きを時代を超えて俯瞰してみると、彼らが採り入れようとした西洋絵画は、多少印象派的な要素も含んではいたものの、基本的にはアカデミー流の古典的な様式であったといえる。そのため、明治時代の末期には、派閥的な対立がなお残っていたとしても、より大きな視点から見れば、さまざまな流派が次第に融合へと向かっていったのである。

それに対して、明治の最晩年から大正時代にかけては、雑誌『白樺』でゴッホが紹介され、ヨーロッパの後期印象派やフォヴィスム、キュビスムといった新しい動向が日本にも伝わり、従来の保守的な絵画とは大きく異なる潮流が移入されることとなる。

そこから、日本の絵画も、さらなる変化と革新の方向へと歩みを進めていくことになる。