欧米諸国が「国際社会」のルールを形成してきたのに対し、近年では「グローバル・サウス」という言葉が用いられ、欧米の価値観や世界観とは異なる主張が一定の支持を得るようになってきた。

こうした変化に対する評価は、立場や視点の違いによって分かれるのが当然であり、一方が自由や人権を訴えても、他方は搾取やダブルスタンダードを指摘し、双方が納得する結論に達することは容易ではない。

ここで問題にしたいのは、こうした二つの世界観の対立が、16世紀以来の世界の歴史に起源を持つという点である。歴史を振り返ることで、二つの世界の根底に植民地主義の構造が存在していることが見えてくる。

植民を行った側とされた側を大まかに分けるなら、前者は現在のG7を中心とする国々、後者はグローバル・サウスの地域ということになる。

ただし、そこには例外もある。たとえばアメリカ合衆国は、もともと植民された側であったにもかかわらず、現在ではその立場が逆転している。また、ロシアや中国の歴史的背景や現在の位置づけも、それぞれに特異なものがある。こうした点も、歴史をたどることで理解が深まる。

歴史を振り返ることで、私たちは現在を理解するための手がかりを得ることができる。言い換えれば、私たちは今、歴史の連続性の中にある「現在」という時間を生きているのだ。

(1)植民地の宗主国

最初に指摘しておきたいのは、植民地主義に対して、植民地化された国々が近代化を遂げたことを根拠に、鉄道などのインフラ整備や教育の普及といった肯定的な側面を評価する意見も存在してきたということである。こうした見解は主に旧宗主国側から発信され、一定の支持を集めており、無視できない主張となっている。

実は、植民地主義の暗黒面を否定する動きは、すでに20世紀初頭に見られた。たとえば、アメリカ大陸におけるスペインの植民地政策について、多くの原住民(インディオ)を殺害し、大量の金や銀を持ち出し、マヤ文明・アステカ文明・インカ文明といった高度な文明を破壊したという否定的な評価に対し、こうした見方を「黒い伝説」と呼び、それはスペインに対する悪意あるプロパガンダであると主張する動きがあった。

その思想の根底には、「植民地化された地域は宗主国によって文明化されたのであり、たとえ実際の政策において悪しき側面があったとしても、基本的には植民地主義は文明化の過程の一部だった」とする考えが流れている。

こうした見方があることを踏まえたうえで、植民地主義の歴史を大きな視点からたどっていこう。

16世紀に本格的な植民地政策を展開したのは、スペインとポルトガルである。

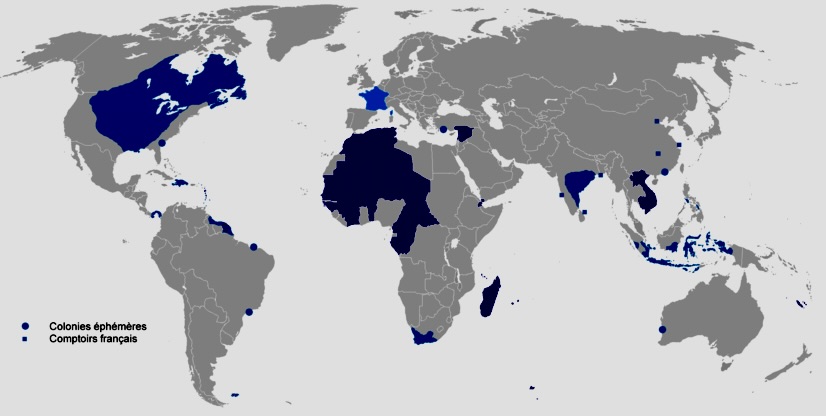

17世紀には、東インド会社などを用いて世界各地に進出したオランダ、イギリス、フランスが台頭する。

18世紀後半には、南下政策を進めるロシアや、植民地でありながら独立を果たしたアメリカ合衆国も、国外に領土を拡大していくことになる。

そして19世紀後半になると、国家統一を達成したベルギー、イタリア、ドイツが植民地争奪戦に参入し、明治維新を経た日本もこれに加わった。

A. 15世紀 ヨーロッパの転換期

15世紀には、その後の世界全体に影響を及ぼす重要な出来事が4つ起こった。それらは偶然にも、2つずつ同じ年に発生している。

i. 1453年:「コンスタンチノープルの陥落」と「百年戦争」の終結

ヨーロッパの東の端では、東ローマ帝国の後継国家であるビザンツ帝国の首都コンスタンチノープル(現在のトルコ・イスタンブール)がオスマン帝国によって陥落し、ビザンツ帝国は滅亡した。

同じ年、西方では、1337年からフランスとイングランドのあいだで続いていた百年戦争が終結した。

ビザンツ帝国は、ローマ帝国の文化を千年近くにわたって継承してきた国家であった。その首都コンスタンチノープルの陥落により、多くの学者や芸術家たちがイタリアのヴェネツィアやフィレンツェなどに亡命した。このことは、14世紀以来すでに始まっていたルネサンスに大きな刺激を与え、人間を思想の中心に据える人文主義(ヒューマニズム)の発展へとつながっていった。

もう一の影響は、オスマン帝国が東地中海からバルカン半島、西アジアに及ぶイスラム文化圏の帝国を作り上げたことによって、キリスト教圏に属するヨーロッパの国々はアジアへの交易ルートが断たれたことだった。そこで、西ヨーロッパの国々の目は、地中海から大西洋へと方向を変え、新航路の開拓に向けられることになった。

こうした動きと呼応するかのように、英仏間の百年戦争の終結は、長期にわたる戦争による疲弊から脱し、国力の増強へと向かう転機となった。両国は中世の封建社会を脱して、近世的な主権国家へと変化していく。つまり、封建領主の没落と王権の強化によって、国王を中心とする統一的な国家機構が整えられ、領土と国民を明確にした主権国家が形成される契機となったのだった。

そして、このような国家の変化は、西ヨーロッパ全体における経済的・文化的な発展にも大きく貢献することになる。

ii. 1492年:「レコンキスタ」完了と「コロンブスの航海」

スペインやポルトガルを含むイベリア半島は、8世紀からイスラーム勢力の侵入を受け、その支配下に置かれてきた。その後、11世紀頃からキリスト教圏による反攻の動きが活発となり、レコンキスタ(国土回復運動)が15世紀末まで続くことになる。

1469年には、カスティリャ王女イサベルとアラゴン王子フェルナンドが結婚し、10年後の1479年、両王国が合併してスペイン王国が成立する。

そして1492年、イスラーム勢力の最後の拠点であったグラナダが陥落し、長く続いたレコンキスタが完了した。

まさにその1492年、クリストファー・コロンブス(1451–1506)がスペイン王室の援助を受け、ポルトガルのサルテス川河口から三隻の船でインド方面を目指して大西洋へ出航した。

同年10月、一行はキューバ島の北にあるサン=サルバドル島(現ワトリング島)に到達する。

その際コロンブスは西回りでインドに到達したと信じ、現地の住民を「インディオ」と呼んだ。このため、現在でもその周辺の島々は「西インド諸島」と呼ばれている。

その後もコロンブスは、1493年から1502年にかけて3度にわたりアメリカ大陸への航海を行い、現在のカリブ海域を探検してコスタリカ、パナマ、ジャマイカなどに到達した。

その目的は、新たに発見した地域を植民地化することであり、それは第2回航海の際、スペイン女王イザベルがコロンブスに新領土への植民を許可し、1500人の入植者を乗船させたという事実からも明らかである。

iii. ジパング=日本を目指したコロンブス

少し横道にそれるが、コロンブスと日本の関係について触れておきたい。

彼が到達を目指していたのは、現在のインドだけでなく、「インディアス」、すなわちインドから東アジアにかけての広大な地域だった。そして、その先端にあると想定されていたのが、マルコ・ポーロが『東方見聞録』で「黄金の国」と記したジパング、すなわち日本である。

このように考えると、コロンブスはマルコ・ポーロの記述に刺激を受け、日本への到達を夢見ていたと言えるだろう。

iv. コロンブスの歴史的位置づけ

コロンブスについて、もう一点指摘しておきたいのは、その位置づけの変化である。

かつての歴史叙述では「コロンブスの新大陸発見」という表現が一般的に用いられてきた。「発見」とは、何か未知のものを見いだすことを意味するが、いわゆる「新大陸」にはすでに先住の人々が暮らしており、この表現自体が西欧中心的な視点を反映したものだといえる。

しかし、今日ではコロンブスを「新大陸の発見者」としてではなく、「植民地支配の最初期に登場した人物」と見なす立場もある。実際、1493年の第二回航海では、スペイン女王イサベルから、到達した島々を植民地とする許可がコロンブスに与えられていた。

コロンブスに始まる大航海時代は、ヨーロッパによる他地域への植民地支配の幕開けでもあった。

B. 15-16世紀:スペイン、ポルトガル

大航海時代とは、航海術の進歩により、ヨーロッパの国々がアメリカ大陸、アフリカ大陸、アジアへと進出していった時代である。

その幕はコロンブスによって開かれ、1498年にはヴァスコ・ダ・ガマが喜望峰を回ってインドに到達し、1522年にはフェルディナンド・マゼランの艦隊が世界一周を達成した。

こうして、世界は丸く、船によってどこへでも行けることが、ヨーロッパの人々に広く認識されるようになった。

その最初期、コロンブスの最初の航海からわずか2年後の1494年には、スペインとポルトガルの間で新領土を巡る争いを避けるため、ローマ教皇の仲介のもとトルデシリャス条約が結ばれた。

この条約により、西経46度37分の線を境として、西側をスペイン、東側をポルトガルの領域と定め、両国が新たに「発見」する地域を分割することが決められた。

条約内容は度々変更されたが、基本的にはアメリカ大陸はスペイン領、アフリカ大陸はポルトガル領とされ、例外としてアメリカ大陸内のブラジルはポルトガル領となった。

ちなみに、「アメリカ大陸」という名称は、コロンブスに続いて南アメリカ沿岸を航海したアメリゴ・ヴェスプッチに由来する。彼は、そこがアジアではなく、自分たちにとって未知の土地であると主張した。この見解にもとづき、1507年にドイツの地理学者マルティン・ヴァルトゼーミュラーが地図を作成し、その地域をアメリゴにちなんで「アメリカ」と命名した。そして、この名称がじょじょに広まり、さらには北にも適用されるようになり、現在に至っている。

i. スペイン

アメリカ大陸には、南アメリカにインカ帝国が、メキシコにはアステカ帝国が存在していたため、スペインはまずそれらの大帝国を征服することから植民地支配を始めた。

その上で、金銀などの鉱山資源の採掘や農園経営を柱とし、先住民を労働力として組み込む政策が推進された。

このとき、メキシコには比較的多くのスペイン人が移住して定住したが、南アメリカではアンデス山脈の険しい地形などの要因から、入植の規模は限定的だった。

こうした違いは、現在のメキシコと南アメリカ諸国の社会構造の違いにも影響を与えている。

しかし、いずれの地域においても、アメリカ大陸の古代帝国は敗北し、先住民たちは過酷な強制労働に従事させられ、鉱山での採掘や農園での作業を強いられた。

さらに、天然痘などのヨーロッパ由来の病原体に対する免疫を持たなかったため、先住民の人口は短期間のうちに激減した。

この労働力の減少を補うため、アフリカ大陸から多くの黒人奴隷が連行され、家内労働やプランテーションでの作業に従事させられるようになった。

こうして、スペインの植民地社会では、スペイン人を頂点に、白人と先住民の混血(メスティソ)、先住民、黒人といった社会的階層が形成されていった。

結局、スペインはこのような植民地経営を通じて、とりわけ金や銀を中心とする鉱物資源によって莫大な経済的利益を得ることに成功し、いわゆる「スペイン黄金時代」を迎えることとなった。

言い換えれば、この黄金時代を支えたのは、植民地の資源と労働力の収奪にほかならなかったのである。

ii. ポルトガル

ポルトガルはスペインと並び、16世紀における「海洋帝国の先駆者」としての地位を確立していた。

ただし、スペインがアメリカ大陸を主な植民地としたのに対し、ポルトガルの植民地は主にアジアとアフリカに広がっており、アメリカ大陸ではブラジルのみがポルトガル領だった。

植民地経営の基本方針も異なり、スペイン人は現地に定住して植民地社会を築いたのに対し、ポルトガルは沿岸部を占拠し、そこを拠点に貿易を展開する形をとった。つまり、拠点を押さえて貿易を独占する「海洋交易重視型」の植民地政策を採用していた。

アジアでは、インドのゴア、東南アジアのマラッカ(現在のマレーシア)、モルッカ諸島(インドネシア)、中国のマカオを結ぶ海上ネットワークを構築し、香辛料、絹、磁器などを独占的に扱って莫大な富を得た。

アフリカでは、西アフリカ沿岸を支配し、アフリカから多くの奴隷をブラジルのサトウキビ農園に供給した。奴隷狩りの影響でアフリカ社会は分断され、荒廃することになったが、当時のポルトガルは奴隷貿易の最大の担い手でもあった。

日本に関して言えば、植民地化されることはなかった。しかし、ポルトガルにとっては交易の対象であり、実質的には拠点的な影響力を行使したともいえる。

実際、1543年にポルトガル人が種子島に漂着し、日本に鉄砲をもたらした。続いて1549年には、フランシスコ・ザビエルが鹿児島に到着し、キリスト教の布教が始まった。

その後、長崎や平戸を拠点に、中国と日本を結ぶ「南蛮貿易」が展開され、イエズス会の宣教師たちが活発に活動した。

こうした交易の中で、日本からは主に銀が輸出され、反対に、火薬や鉄砲をはじめとする武器類のほか、絹織物やガラス器などの製品がもたらされた。

C. 17 – 18世紀:オランダ、イギリス、フランス

スペインとポルトガルに代わって、17世紀からはオランダ、イギリス、フランスが植民地拡大の中心的な存在となっていく。その基本原理となったのが「重商主義」であり、そこで中核的な役割を果たしたのが東インド会社や西インド会社などの特許会社であった。

「重商主義」とは、16世紀から18世紀にかけてヨーロッパで広く採用された経済思想であり、「輸出を増す一方で輸入を減らし、貿易黒字を増大させ、金や銀などの貴金属を国内に蓄積する」という理念のもと、国家が積極的に統制すべきだとする考え方である。

実際の政策としては、国内産業の育成、植民地の獲得による輸出の拡大、国内産業を保護するための保護貿易(関税の引き上げ)などが含まれていた。

こうした思想に基づき、オランダ、イギリス、フランスは東西インド会社などの特許会社を設立し、アメリカ、アフリカ、アジアへと貿易と植民活動を展開していった。

i. オランダ

オランダは16世紀後半までスペインの支配下にあったが、スペインがカトリック国家であるのに対し、オランダではプロテスタントが主流となっており、宗教的対立が深まっていた。さらに、重税の負担も加わって八十年戦争(1568〜1648年)が勃発し、その戦争の最中である1581年に独立が宣言され、ネーデルラント連邦共和国(=オランダ)が成立した。

こうした経緯から、オランダは王政ではなく、アムステルダムなどの都市を基盤とする商業共和国として、経済と貿易を重視する政策を推進していった。

17世紀初頭になると、スペインとポルトガルの国力は衰え、一方でイギリスやフランスはまだ国内の混乱を完全には克服していなかった。そのため、オランダにとって海外進出に適した国際的環境が整っていた。

こうして17世紀初頭には、東インド会社や西インド会社が設立され、貿易にとどまらず植民地の統治や戦争にも関与する特権を与えられ、植民地政策が本格化していった。

オランダ東インド会社は1602年に設立され、東南アジア(現在のインドネシア)を植民地化して、サトウキビ、コーヒー、タバコなどのプランテーション経営を行うとともに、株式取引所を設けてアジアでの貿易を行った。

また、中国(明)との貿易のための中継地として台湾南部に拠点を築き、1624年から1662年まで支配下に置いていた。

オランダ西インド会社は、カリブ海、ブラジル、アフリカ西岸を活動範囲とし、ブラジルで砂糖プランテーションを運営するために必要な労働力をアフリカから導入する奴隷貿易を行った。

また、南アフリカの先端にあるケープタウンに補給基地を設置し、ヨーロッパとアジアを結ぶ中継地として活用した。

さらにアメリカ大陸では、南アメリカの一部やカリブ海地域に進出し、北アメリカではニューアムステルダム(現在のニューヨーク)を建設した。

このようにして、オランダの植民地は世界各地に広がっていったが、本国の人口が少なかったため、植民地に大規模な入植を行うことはなかった。代わりに、経済的支配を重視し、いわば商業資本主義的な政策を中心とした。

もう一つの特徴は、スペインやポルトガルのようにカトリックの国とは異なり、スペインから独立を果たしたオランダは、宣教師によるキリスト教の布教を行わず、交易と利益の追求に徹していたことである。

この点は日本との関係にも表れている。

徳川幕府が17世紀初頭から鎖国政策を実施し、キリスト教の布教を禁じる中で、それまで交流のあったポルトガルの来航を禁じた一方、オランダだけは清とともに長崎の出島への来航が許されていた。その背景には、こうした宗教的立場の違いがあったのである。

ii. イギリス

イギリスは、17世紀から20世紀にかけて世界各地に植民地を持ち、最盛期には「太陽の沈まない帝国」と呼ばれた。

その始まりは、1600年に設立されたイギリス東インド会社にあった。

東インド会社は王室の勅許を受け、軍事力や行政権も備えた上で、インド、東南アジア(マレー半島、ビルマ)、中国沿岸部にまで進出し、アジア貿易を展開した。

一方、アメリカやアフリカに関しては、東インド会社のような独占的な一社は存在せず、複数の会社が関与した。西インド諸島ではプランテーション経済が展開され、アフリカから奴隷を連行するという形で三角貿易(奴隷貿易)が行われた。

北アメリカでは、1607年にヴァージニアへの最初の入植が行われ、1620年にはメイフラワー号に乗ったピューリタン(プロテスタントの信仰を持つ人々)がマサチューセッツに上陸した。その後、アメリカ東部には13の植民地が形成され、ニューイングランド植民地開拓の基礎が築かれた。

この移民たちによる植民地政策が世界史においてとりわけ重要な意味を持つのは、アメリカ合衆国がもともとは植民地化された地域でありながら、やがて植民地を獲得する側の宗主国となり、現在では世界で最も支配的な国家の一つとなったという歴史的な現実があるからだった。

この点については、後ほどあらためて詳しく見ていくことにする。

また、太平洋のオセアニアにおいても植民地を拡大し、オーストラリアとニュージーランドを入植者型の植民地として支配した。

これらの地域には、1770年前後にジェームズ・クックが率いる船団を派遣し、これがイギリスによる植民地化の出発点となった。

ただし、両地域に対するイギリスの統治には違いがあった。

イギリスは、オーストラリアを1788年から犯罪者の流刑地として利用し始めた。その後、19世紀に金鉱が発見されると、農地の開拓などを目的に本国からの移民を積極的に送り込んだ。

こうした中で、イギリスはアボリジニの土地を「誰にも属していない無主地」とみなし、原住民たちを土地から強制的に排除したうえで、同化政策も推し進めた。

一方、ニュージーランドでは、イギリスは先住民マオリの強い抵抗に直面したため、当初は不平等ながらも一種の外交関係を結ぶ対応をとった。その後植民地化を進めたものの、マオリは一定の政治的・文化的影響力を維持することができた。

インドを植民地化するにあたっては、入植者が人口の多数を占めるような形ではなく、支配と経済的収奪を中心とした統治を行った。

17世紀には、イギリス東インド会社がムガル帝国との間で貿易関係を築き、限定的な形でインドとの関わりを持っていた。

しかし18世紀に入ってムガル帝国が分裂・弱体化すると、イギリスはフランスとの植民地争奪戦に勝利し、1757年のプラッシーの戦いでベンガル太守軍を破って、インド支配の主導権を握った。

その後もイギリスは支配を拡大し続けたが、1857年には現地兵(セポイ)による大規模な反乱が発生した。これを受けて、翌1858年、イギリス政府は東インド会社による支配を終わらせ、「イギリス領インド帝国」の成立を宣言した。さらに1877年には、ヴィクトリア女王が「インド皇帝」として即位し、王室による直接統治が始まった。

こうしてイギリスは、1947年のインド独立まで、インドを自国の重要な植民地として支配し続けた。

以上のようなイギリスの植民地政策を見てくると、次のようにまとめることができる。

アメリカ大陸とオセアニアでは、入植者型の植民地を形成し、移民を中心とした国家を築いた。

一方、インドでは、イギリスは支配者として現地の人々を従属させ、労働力として利用することで、鉱物や香料などの交易から利益を得た。

このように、イギリスは地域ごとに異なる植民地政策を展開しており、その結果として形成された支配の構造は、現在の世界情勢にも大きな影響を与えていることが見えてくる。

iii. フランス

フランスの植民地政策は、17世紀後半、ルイ14世の絶対王政を支えた財務総監ジャン=バティスト・コルベールの重商主義政策によって推進された。

コルベールは、国内に毛織物・絹織物・ゴブラン織り・レースなどの繊維産業だけでなく、陶器や当時非常に貴重だったガラス、さらには武器といった工業製品の製造工場を設立し、国内産業の育成を図った。

その一方で、インド、アメリカ、アフリカなどに植民地を獲得し、これらの地域を原料供給地であると同時に製品の市場として活用することで、貿易による経済的利益の獲得を目指した。

この目的のために、コルベールは1664年に東インド会社と西インド会社を再編し、それぞれに東半球と西半球の経済活動を分担させた。さらに、当時優勢だったオランダの東西インド会社に対抗するため、国家による強力な中央集権的管理を徹底した。

西インド会社が担当したアメリカ大陸に関しては、フランスはすでに16世紀から植民地化を進めていた。

北アメリカでは、「ヌーヴェル・フランス(新フランス)」と呼ばれる植民地帝国を築き、1608年のケベック建設を起点として、その領域はセントローレンス湾沿いのケベック州から、西はロッキー山脈、南はミシシッピ川を越えてメキシコ湾にまで広がった。

カリブ海地域では、サン・ドマング(現在のハイチ西部)、ドミニカ、グアドループ、マルティニークといった島々を植民地化し、プランテーション経済と奴隷貿易を展開した。

さらに南アメリカでは、ギアナ(仏領ギアナ)などの植民地を設立し、ブラジル北部のマラニャン州にあるサン=ルイにも一時的に進出した。

他方、東インド会社は、アジアおよびアフリカにおけるフランスの植民地的経済活動の中心的な役割を果たし、インド、インド洋地域、東南アジアとの貿易、拠点の確保、軍事的進出を担った。

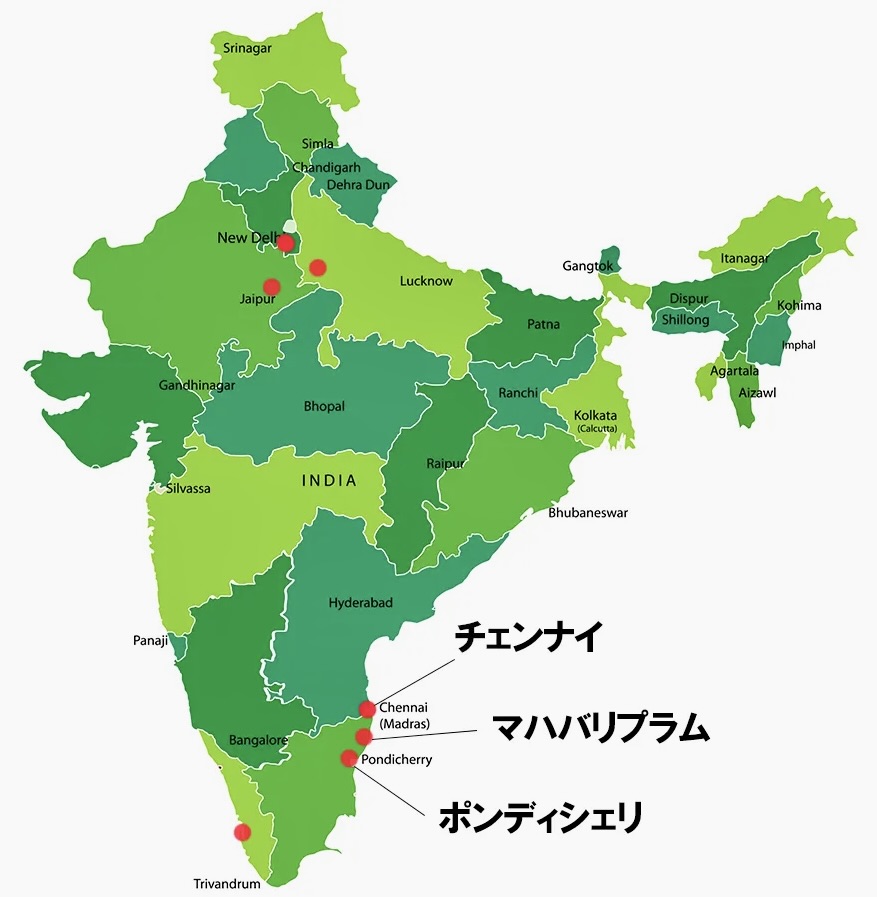

その主要な拠点となったのが、南インドのベンガル湾沿岸に位置する都市ポンディシェリである。東インド会社は1673年にこの地を購入し、さらにベンガル地方にも領土を拡大し、重商主義に基づく貿易活動を展開した。

また、西インド会社と連携して、アフリカ西岸からインド洋の植民地(マダガスカル島やレユニオン島)への奴隷供給にも関与した。

しかし18世紀半ば、フランスはイギリスとの抗争に敗れ、次々と植民地を失っていった。

1756年から1763年にかけて行われた「七年戦争」では、イギリスがカナダ全土とミシシッピ川以東のルイジアナを獲得し、フランスは北アメリカからほぼ撤退した。

また、インドでは1757年のプラッシーの戦いに敗北し、拠点を失って撤退を余儀なくされ、アフリカでもセネガルを喪失した。

そして、1763年に締結されたパリ条約によってイギリスの世界覇権が確立し、フランスはこの時期に植民地の大部分を失う結果となった。

そして、その後のフランスでは、フランス革命とナポレオン戦争が続いたため、海外植民地への関与は非常に限定的なものにならざるを得なかった。

(3/3に続く)