(歴史を振り返り 世界の今を知る 2/3 から続く)

D. 18世紀後半から19世紀前半:ロシアとアメリカ合衆国

18世紀後半になると、新たに二つの国が台頭し、19世紀にはイギリスやフランスに並ぶ大国として国際政治の中で重要な役割を担うようになった。それがロシアとアメリカ合衆国である。

この二国は、歴史的な背景こそまったく異なるが、18世紀後半から19世紀前半にかけて急速に領土を拡大した点では共通している。また、その拡大の方法にも類似性がある。西欧諸国が遠隔地を植民地化するのに対し、ロシアとアメリカは自国に隣接する地域を次々と自国領に編入していったのである。

i. ロシア

最初に、ヨーロッパにおけるロシアの特殊な位置づけを確認しておこう。

ロシアの歴史は1000年以上にわたり、6世紀から7世紀にかけて東スラブ人が東ヨーロッパに定住を始めたことに端を発する。

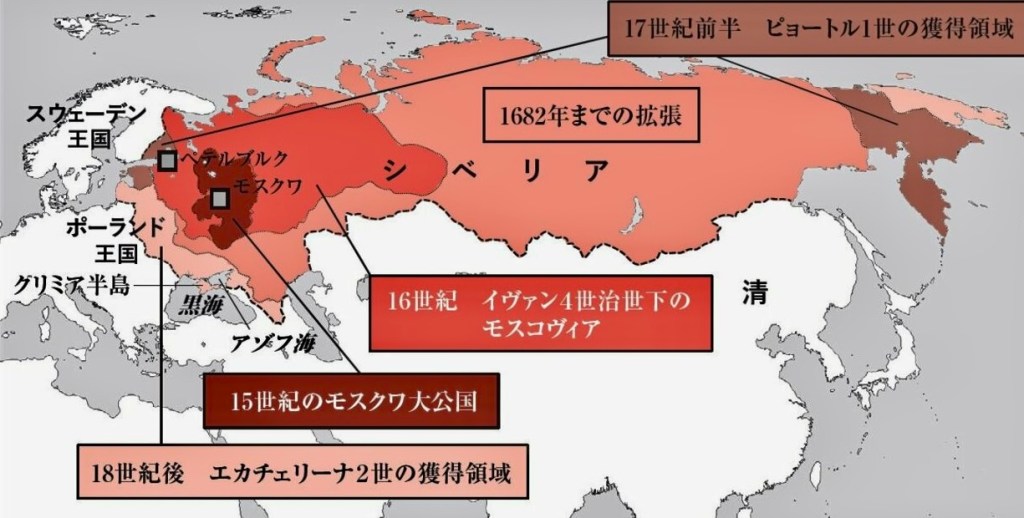

その後、いくつかの王国が成立したが、現在のロシアと西欧諸国との関係を考えるうえでとりわけ重要なのが、モスクワ大公国(1340〜1547)の時代である。

この時期の重要な出来事として、1453年の「コンスタンティノープルの陥落」によるビザンツ帝国(東ローマ帝国)の滅亡が挙げられる。

このとき、ギリシア正教を継承するロシア正教会は、自らを「正教の継承者」と位置づけ、カトリックを信仰する西欧諸国とは一線を画すようになった。こうして、ロシアには西欧とは異なる独自の文明を有するという思想が育まれていったのである。

このような宗教的・文化的背景が、地理的にはヨーロッパの東端に位置しながらも、ロシアが西欧文化の影響を強く受けつつ、なお「ヨーロッパの国」と見なされにくい理由の一つとなっている。

17世紀に始まったロマノフ朝の下で、ピョートル1世(1672〜1725年)は「大北方戦争」(1700〜1721年)に勝利し、スウェーデンからバルト海沿岸を確保して、同海域の交易ルートの掌握に成功した。

一方、東方では、1689年に清とのあいだでネルチンスク条約を締結し、国境を黒竜江および外興安嶺(スタノヴォイ山脈)に定めた。

南に目を向けると、オスマン帝国の支配下にあったバルカン半島や黒海沿岸への進出を図り、さらに東地中海から中東へと勢力を伸ばす「南下政策」を推進した。

この政策は、18世紀後半のエカチェリーナ2世の時代に大きく進展する。彼女はオスマン帝国との数度にわたる戦争に勝利し、クリミア半島をロシア領に編入するとともに、黒海から東地中海への進出拠点を築いた。

この一連の戦いでは、バルカン半島に位置するイスタンブール(旧名コンスタンティノープル)の攻略が重視された。そこにはギリシア正教会の総本山であるコンスタンティノープル教会があり、この地をオスマン帝国のイスラム支配から「解放」するという宗教的な動機に加え、地中海方面への進出に不可欠な戦略拠点を確保しようとする意図もあった。

西方ではポーランド分割を通じて国土の拡張を進め、東方では中央アジア方面にも進出し、グルジア(現在のジョージア)を併合、さらにアルメニアやアゼルバイジャンにまで影響力を及ぼした。

シベリア方面では、氷に閉ざされない不凍港を求めて北太平洋沿岸への関心を強め、ベーリング海域の探検によってカムチャツカ半島や千島列島方面にまで進出した。

1792年に使節ラクスマンを根室に派遣して江戸幕府に開国を求めたのも、その一環である。

さらに、アリューシャン列島を経てアラスカ南岸にも進出し、ロシア・アメリカ会社を設立するなどして、北アメリカ大陸の北部にまで領土を拡大した。

ii. アメリカ合衆国

アメリカ合衆国は、「植民地として始まりながら、世界で唯一、宗主国の側へと立場を移した国」であり、極めて特異な存在であるといえる。

北アメリカ大陸の植民地化は、16世紀初頭にスペインが南部のフロリダに植民地を築いたことに始まる。

その直後にはフランスが北部へ進出し、「ヌーヴェル・フランス」と呼ばれる勢力圏を形成していった。

17世紀になると、イギリスもこの動きに加わる。1620年、ピューリタン(プロテスタントの一派)がメイフラワー号に乗ってプリマスに上陸した出来事は、アメリカ合衆国の建国神話として広く知られている。

その後、1732年までに、イギリス人による13の植民地が大西洋岸に形成された。

こうした中で、植民者と先住民との争いが激化するとともに、フランスとイギリスの勢力争いも深まり、「七年戦争」(1756〜1763)が勃発する。

この戦争でイギリスが勝利し、フランスは北米の植民地の大部分を失ったが、戦費の増大によりイギリス本国の財政負担も重くなり、その補填として植民地への課税が強化された。

これに対して植民地側の反発は強まり、イギリス本国との対立は決定的となり、1775年にはついに独立戦争へと発展した。

この戦争には、イギリスと対立していたフランスがアメリカ側に立って参戦し、ロシアも武装中立同盟を結成してイギリスに対抗するなど、国際的な広がりを見せた。

そして、イギリス領の13植民地は、1776年7月4日に「独立宣言」を発表し、正式に独立を宣言するに至った。

なお、カナダはこうした独立の動きには加わらなかった。

その理由として、当時のカナダでは人口の大半をフランス系カトリック住民(ケベック人)が占めており、アメリカ13植民地の英語圏・プロテスタント社会とは宗教的・文化的に隔たりが大きかったこと、またイギリスとの交易の安定を重視したことなどが挙げられる。

こうした背景から、カナダはアメリカ独立戦争に加わることなく、イギリスの支配下にとどまった。

ここでとくに注目すべきなのは、北アメリカの植民地が、アフリカやアジアの植民地とは異なり、ヨーロッパの白人が移住し生活を築くための「入植型植民地」であったという点である。

そこでは多くの移住者が町を築き、社会を形成していった。したがって、独立戦争とは、ヨーロッパからの移民による宗主国イギリスへの反抗であり、先住民や黒人奴隷による戦いではなかった。独立後も、政治・経済・文化の主導権を握り続けたのは白人の入植者であり、その支配構造に大きな変化はなかった。

この意味でアメリカ合衆国は、たとえ植民地であったとしても、支配的な住民の出自はヨーロッパにあり、いわば「第二のヨーロッパ」とも言える存在である。

したがって、「独立宣言」の前文で「すべての人間は平等に造られている」とうたわれ、「生命、自由、幸福の追求は不可侵の自然権」と謳われているとしても、それは支配層である移住者たちの権利を意味しており、先住民や黒人奴隷には適用されていなかった。

そのことは、南部における大規模なプランテーションで黒人奴隷が使われ続けたこと、西部への領土拡大の過程で先住民族が排除されたことに、はっきりと表れている。

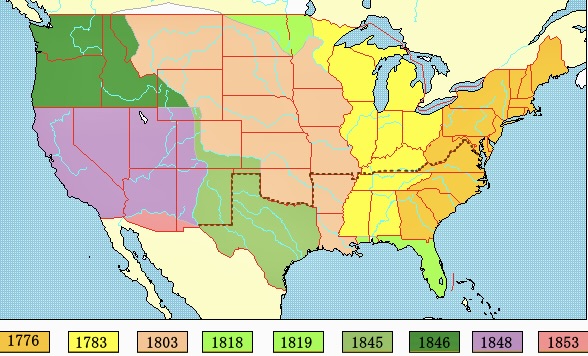

東海岸沿いの13植民地は独立宣言後、急速に領土を拡大し、とりわけ西部への進出は著しかった。

1848年にはカリフォルニアを獲得して太平洋岸に達し、わずか70年余りの間に、東海岸から出発して西海岸まで到達したのである。

領土は当初の約87万km²から約9倍となる約780万km²にまで拡大し、州の数も13から48州へと増加。こうして、カナダとメキシコに挟まれた巨大な国家が築き上げられた。

その最初のステップとなったのが、独立戦争終結後の1783年に締結されたパリ条約である。

この条約により、イギリスがアメリカ合衆国の独立を承認するとともに、アパラチア山脈以西からミシシッピ川までの地域(現在の中西部)をアメリカが獲得した。

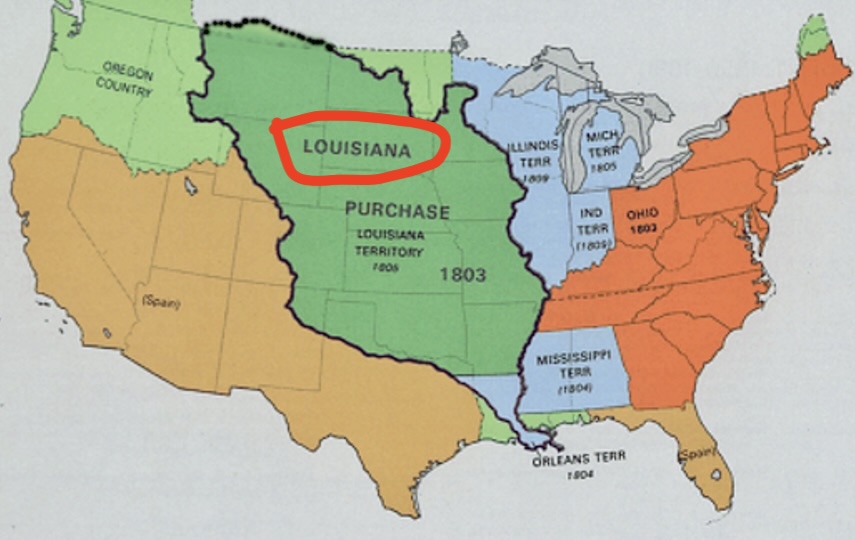

さらに大きなステップとなったのは、1803年、ナポレオン政権下のフランスから、かつてヌーヴェル・フランスの一部であったルイジアナを、1500万ドルという低価格で購入したことである。

その面積は約214万km²におよび、アメリカ全土のおよそ3分の1に相当する。こうして、ミシシッピ川西岸からロッキー山脈にかけての広大な地域を領土とすることに成功した。

この購入の相手がナポレオンであったことは、アメリカの発展がヨーロッパの歴史と深く結びついていることを物語っている。

18世紀後半のフランス革命から19世紀前半のナポレオン時代は、ヨーロッパ社会が大きく転換し、同時に混乱に見舞われた時期であった。

ナポレオンが広大なルイジアナをアメリカに安価で売却したのは、戦費を捻出するためである。

そして1815年のナポレオン失脚まで、ヨーロッパでは戦争が続いた。

このような状況が、イギリス・フランス・スペインといった列強のアメリカ大陸への関与を弱め、結果としてアメリカ合衆国の領土拡張を可能にする前提となったことは否めない。

同じことは、1812年から1815年まで続いた米英戦争にも当てはまる。

この戦争は、イギリス、カナダ、そしてイギリスと同盟を結んだインディアン諸部族に対してアメリカ合衆国側が起こしたものであり、その背景にもナポレオンの存在が関わっていた。

当時、ヨーロッパではナポレオン戦争が続いており、アメリカは中立を宣言していたが、イギリスによる海上封鎖によって経済的な大打撃を受け、反英感情が高まっていた。

また、アメリカ国内では西部への移住者に対してインディアンが激しく抵抗していたが、その背後にイギリスの支援があると見なされ、さらなる反発を招いた。

一方、イギリスはナポレオンとの戦いに注力しており、北米に戦力を割く余裕がなかった。

この状況は、アメリカにとっては、戦争を仕掛け、カナダを獲得すると同時に、インディアンの脅威を排除する好機と映ったのだった。

(このような構図は、第一次・第二次世界大戦にも見られ、アメリカ合衆国が世界の主導的立場を獲得していく契機ともなった。)

米英戦争の結果、アメリカはカナダを獲得するには至らず、領土拡張という点では目立った成果は得られなかった。

しかし一方で、この戦争を契機にイギリスがインディアンへの支援を停止し、アメリカ政府のインディアン政策は「交渉」から「排除」へと大きく転換した。

その結果、インディアンの居住地は法的手段によって次第に縮小され、土地の収奪が進められていった。

この方針は、1830年に制定された「インディアン移住法」へとつながる。

この法律のもと、「文明化できないインディアンは、ミシシッピ川以西へ移動すべし」とされ、先住民たちは荒れ地の多い西方へ強制的に移住させられることとなった。

こうした政策は、アメリカの国土拡大において極めて大きな役割を果たすことになった。

また、ナポレオンの没落後、アメリカ合衆国はモンロー宣言(1823年)を発し、ヨーロッパに対して不干渉の姿勢を打ち出した。

これにより、ヨーロッパ列強のアメリカ大陸への干渉を防ぎつつ、その間に自国の領土拡張を積極的に推し進める政策を展開した。

南部に関しては、1819年にスペインからフロリダを500万ドルで買収した。

さらに1840年代には、西部への領土拡大が本格化する。

東部の農民は土地獲得のために、資本家は土地投機のためにミシシッピ川を越えて西部へと移住し、南部の農民も綿花栽培に適した新たな土地を求めて開拓を進めた。

こうした西部への移住と開拓の最前線は「フロンティア」と呼ばれ、アメリカ合衆国が西方へ拡張していくことは「神から与えられた当然の使命」であるとする、「明白な天命」という考えまで主張されるようになった。

1836年から1845年にかけては、テキサス共和国を併合。

さらに1846年にはオレゴンを獲得し、ロッキー山脈の西側にまで領土を広げ、初めて「北太平洋岸」へと到達した。

一方、南の太平洋岸については、アメリカ人入植者が独立運動を起こして成立したテキサスを1845年に併合したことをきっかけに、メキシコとの戦争に突入し、1848年にはカリフォルニアなどを買収した。

しかもその直後、カリフォルニアで金鉱が発見され、いわゆるゴールド・ラッシュが始まる。

これにより、西部へと向かう開拓者の大規模な移動が展開され、アメリカ合衆国の国土拡大と西部の急速な発展が進んでいった。

こうした領土拡張を肯定する思想の背景には、最初の13の植民地に移民してきた人々の出自が関係しているのではないかと思われる。

北部の地域には、ピューリタン(新教徒)やクエーカー教徒が多く移住し、南部には英国国教会に属する王党派の移民が多かった。さらに、プレスビテリアン(長老派)に属するスコットランド系やアイルランド系の移民も流入していた。

一般的に、北部の移民たちは宗教的迫害から逃れて渡来してきた経緯があり、自由主義的な思考を有していた。これに対して、南部の移民たちは保守的で、経済的豊かさを追求し、黒人奴隷を用いてプランテーション経営に従事するなど、開拓者精神にあふれていた。

この両者の対立が顕在化したのが南北戦争(1861-1865)だと考えられるが、それは単なる対立にとどまらない。西部への進出に際しては、開拓の精神の底流に宗教的使命感があり、両者の精神が結びついていたと見ることもできる。

この点は、現在のアメリカ合衆国の姿勢を理解する上でも、重要な示唆を与えてくれる。

日本との関係で言えば、1853年、ペリー提督率いるアメリカ艦隊が江戸湾の入口にあたる浦賀沖に停泊し、江戸幕府に対して開国を要求するという、いわゆる「黒船来航」と呼ばれる事件が起こった。

18世紀後半に独立を宣言してから、まだわずか70年余りしか経っていない国が、太平洋を横断して日本にまで到達したという事実は、アメリカ合衆国という国の歩みの速さを如実に示している。

E. 19世紀半ば : 対立と強調 イギリス、フランス、アメリカ、ロシア

植民地獲得をめぐる競争の中で、宗主国同士はたびたび争いを繰り返してきた。なかでもイギリスとフランスは、18世紀にインド(1757年、プラッシーの戦い)や北アメリカ(1754〜1763年、フレンチ=インディアン戦争)で激しく対立し、最終的にイギリスが勝利を収めた。

19世紀に入ると、西ヨーロッパ各国では産業革命が進展し、大量生産された工業製品の輸出先を求めて、インドから東南アジア、そして本命である清(中国)に至る市場拡大を急いだ。この競争には、新興のロシアやアメリカ合衆国も加わっていった。

i. 日本に対する欧米の協調

中国大陸の端に位置する日本にも、その余波は及んだ。江戸時代にはオランダとのみ交渉があったが、不凍港を求めて南下するロシアが18世紀後半に根室へ来航し、歴史上初の日露交渉が行われた。そしてその後も交渉は継続された。

アメリカ合衆国についても、18世紀後半にはすでに冒険家が率いる2隻の船が紀伊半島に上陸するという出来事があった。国家としては、1846年にジェームズ・ビドルが来航し、江戸幕府に対して開国を要求した。そして、1853年のペリー来航へとつながっていく。

こうした外国からの圧力を受け、江戸幕府は鎖国政策の転換を余儀なくされ、1854-55年にはアメリカ、ロシア、イギリスと「和親条約」を締結せざるを得なくなった。

さらに1858年には、オランダ、フランスを含む5カ国と「修好通商条約」という不平等条約を結ばされる。これらの条約締結において幕府の責任を担った井伊直弼が、桜田門外で暗殺された事件は、幕末における外交交渉の困難さを象徴するものといえる。

その後、外国勢力の排斥を主張する攘夷派の中心であった薩摩藩と長州藩に対して、1863年にはイギリスが単独で薩摩を攻撃し(薩英戦争)、翌年にはイギリスに加え、フランス、オランダ、アメリカが連合して長州藩の下関湾を砲撃した(下関戦争)。

この武力行使について、イギリスの駐日公使ラザフォード・オールコックは、攘夷派に対して「文明国」の武力を示すため「懲罰」としての攻撃を決断し、その意図に他の三国も同調したといわれている。つまり、欧米諸国の意識においては、こうした戦いは「文明」対「非文明」という構図で位置づけられていたことになる。

このような幕末の出来事からは、新興国であったロシアやアメリカもすでにヨーロッパ諸国と同様の立場に立っており、植民地争奪の場では互いに競い合う一方、利害が一致する場面では協調して相手国から利益を引き出そうとしていたことが理解できる。

当時、アジアにおける中心的な関心の対象は清(中国)だった。清は次第に半植民地状態に追い込まれ、東南アジアはインドとの交通の要衝として植民地化された。これに対して、日本は大陸の端に位置していたため、清との中継地として港を提供し、不平等な貿易の対象とされるにとどまった。

このような地理的・政治的条件が、明治維新以降の日本の立場の逆転につながり、アメリカ合衆国と同様に、植民地の対象から宗主国へと展開することを可能にしたのである。

ii. 清(中国)に対するイギリス、フランス、アメリカ、ロシアの協調

清に対する半植民地的支配は、イギリスを中心に進められ、フランス、アメリカ、ロシアもこれに加わった。その背景には、清の国土があまりに広大であったため、インドのように一国で全面的に統治するのは現実的ではなく、複数の国による分割支配の方が合理的だと判断されたことがあったと考えられる。

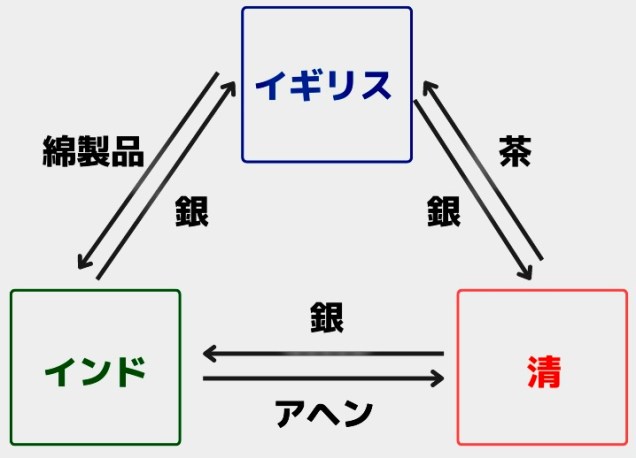

イギリスは清との貿易において、茶・絹・陶磁器を大量に輸入し、その対価として銀を支払っていたため、国内から大量の銀が流出する状況に直面していた。この状況を打開するため、イギリスはインドで栽培したアヘンを清に密輸し、イギリス・インド・清の三者による「三角貿易」を形成した。

その結果、清ではアヘン中毒が深刻な社会問題となり、清政府はアヘンの取り締まりに乗り出した。

これに対してイギリスは「通商の自由」を口実に軍艦を派遣し、1839年にアヘン戦争を開始して清を破った。

1842年の南京条約において、五港の開港、最恵国待遇の承認、巨額の賠償金の支払い、香港の割譲などを清に認めさせ、不平等条約を締結させた。

アメリカとフランスはこの機会を捉え、1844年にイギリスとほぼ同様の条件でそれぞれ修好通商条約(アメリカは「望厦(ぼうか)条約」、フランスは「黄埔(こうほ)条約」)を清と結んだ。これらの条約により、アメリカとフランスも中国への本格的な進出に向けた足がかりを得ることになった。

1856年になると、イギリスはアロー号事件をきっかけに第二次アヘン戦争を起こした。この戦争にはフランスも加わり、最終的に1860年には英仏連合軍が北京を占領し、ロシアが調停に入り、北京条約が締結された。

この条約により、多額の賠償金のほか、天津の開港、イギリスへの九竜半島の一部割譲、フランスに対しては清朝が没収していた教会財産の返還などが認められた。

またロシアは、従来清との雑居地とされていた外満洲(現在の沿海州)を割譲されることとなった。その結果、ロシアはシベリア鉄道を建設し、沿海地方に軍港ウラジオストクを築くことが可能となる。

ヨーロッパの各国はその後も、清の形式的な独立を維持させたまま、経済的権益を確保する政策を推進した。治外法権を有する外国人居留区の設置や、一定期間に限って国土を貸し出す租借地の設定などを清に認めさせることで、清の半植民地化を進めていったのである。1898年に香港が99年間イギリスに租借されたことは、その代表的な例である。

ちなみに、アヘン戦争の結果は日本にも影響を与えている。

最初のアヘン戦争における清の敗北は、長崎の出島を通じて江戸幕府にも伝わっていた。この知らせは、清のような大国ですらヨーロッパ諸国の武力に対して無力であることをまざまざと示すものであり、幕府にとって大きな衝撃となった。これにより、攘夷の実現が不可能であることを悟るとともに、西洋の産業や軍事を学ぶ必要性が痛感され、こうした認識は幕府だけでなく、攘夷を主張する諸藩の中にも広がっていった。

1856年のアロー号事件は、イギリスによるインドでの植民地政策が清にも及ぶのではないかという懸念を抱かせた。アメリカはその情勢を利用し、イギリスが日本に出兵する可能性をほのめかして江戸幕府に圧力をかけたとされ、それが1858年の「日米修好通商条約」締結へとつながったと言われている。

iii. 東南アジアの植民地化 — イギリス、フランス、オランダの競合

東南アジアでは、16世紀からすでに香辛料の貿易が行われ、ポルトガルはマラッカを占領し、スペインはフィリピンに進出してマニラを拠点とした植民地支配を始めていた。

18世紀になるとオランダの東インド会社が中心となり、ジャワ島のバタヴィア(現ジャカルタ)を中心としてインドネシア各地に商館や要塞を建設し、現地政権と結んで間接統治を行った。

一方、イギリスとフランスはインドを活動の中心としていたために、東南アジアへの関与は限定的なものに留まっていた。

しかし、18世紀後半からは産業革命が起こり、原料供給地と市場としての植民地を求める動きの中で、インドから清に向かう航路である東南アジアの重要性が増したこともあり、イギリスとフランスの東南アジアへの介入が本格化した。

オランダは、インドネシア群島の支配権を掌握し続け、 19世紀末から20世紀初頭になるとスマトラ、スラウェシなど内陸部にも支配を広げ、「オランダ領東インド」を形成した。

イギリスはインドの植民地化を完了した後、 1786年にはペナン島を獲得。

1819年にはシンガポールを開港し、1824年にオランダと協定を結び、マレーとインドネシアを分割支配するようになる。

また、1824年から1885年にかけてビルマと戦争を行い、1886年にビルマをインド帝国の一部として統合した。そして、 19世紀末までにマレー諸国の大半を保護国化し、「マレー連邦」を形成した。

フランスは、ベトナム、カンボジア、ラオスといったインドシナ半島に進出した。

そのきっかけとなったのは、1844年に清との間に結んだ「黄埔(こうほ)条約」であり、清とインド洋との間に中継拠点を確保するためにベトナムに進出を始めた。

1858年にはダナンを攻撃、1862年にサイゴン条約を締結、コーチシナ(南ベトナム)を植民地化した。

そして、1880年代までに、トンキン(北部)・アンナン(中部)も併合し、 カンボジアとラオスを加え、1887年に「フランス領インドシナ連邦」を形成した。

こうして東南アジア全域がほぼ全て植民地化される中で、唯一タイだけが独立を保つことができた。その理由の一つとして、 イギリスとフランスとの間の緩衝材として利用されたことが挙げられている。その意味でタイは、植民地の宗主国の勢力争いの中で、単に争うだけではなく、お互いがぶつからないために妥協することもあることを示す例だといえる。

F. 19世紀後半から20世紀前半:ベルギー、イタリア、ドイツ、日本の進出

i. ベルギー、イタリア、ドイツ、日本の新しい体制

19世紀後半の植民地争奪競争には、新たに4つの国が加わる。それが、ベルギー、イタリア、ドイツ、そして日本である。

ベルギーの母体となるネーデルラントは、16世紀にスペイン領となって以来、オランダやフランスの支配を受ける時代が続いたが、1830年にベルギー王国として独立を果たした。

イタリアは中世以来、複数の都市国家が独立して存在し、政治的には分裂状態にあった。そのため、オーストリア、フランス、スペインといった列強の干渉を受けてきたが、19世紀初めのナポレオン戦争の影響を受けて、イタリア統一を目指す動きが始まった。そして、紆余曲折を経て1861年にイタリア王国が成立するに至る。

この時点ではまだヴェネツィア地方と教皇領ローマは含まれていなかったが、その後、1866年にヴェネツィアが、1870年にはローマが併合され、翌1871年にはローマが首都と定められ、イタリアの統一が完成した。

ドイツは中世以来、独立した諸侯が連合する形で存在していたが、ナポレオン戦争後のウィーン体制の下で、国家統一を目指す動きが進められた。その過程では、オーストリアのドイツ人居住地を含めるべきとする「大ドイツ主義」と、それを除外しプロイセンを中心とする「小ドイツ主義」が対立し、統一は一筋縄では進まなかった。

最終的には、1862年にプロイセンの首相となったビスマルクが富国強兵策を推進し、デンマーク、オーストリア、フランスとの戦争に勝利したことで、1871年にプロイセンを主体とするドイツ帝国が成立した。

興味深いことに、イタリアとドイツの統一は、日本の動きと対応する。

1868年の明治維新以降、江戸幕府に代わって成立した新政府が「文明開化」や「殖産興業」といった近代化政策を実行し、富国強兵を推進した日本と、時期的にほぼ一致している。

これらの国々に共通するのは、国家統一の過程で醸成された強い「国家意識」であり、イギリスやフランスなど先を行く国々に追いつこうとするエネルギーが、新興諸国を19世紀後半の植民地争奪競争へと向かわせていった。

ただし、他のヨーロッパ諸国と日本の植民地経営には大きな違いがある。その点で、半植民地化の危機を経験した日本の植民地政策は、植民地化されながらも立場を逆転して宗主国となったアメリカ合衆国の植民地政策と類似している。すなわち、日本は植民地における被支配者を日本人と同一視し、アメリカ合衆国も被統治者を「潜在的なアメリカ人」とみなした。このような同化主義は、イギリスやフランスをはじめとするヨーロッパ列強諸国のように、支配者と被支配者の区分を明確に維持する従来型の植民地政策とは対照的である。

ii. アフリカ分割

ヨーロッパの国々のエネルギーが集中的に向けられたのは、アフリカ大陸だった。

アフリカは15世紀以来、ポルトガルやスペイン、オランダ、フランス、イギリスによって植民地の対象とされてきた。しかし、その目的は香辛料、金、象牙などの獲得や、アメリカ大陸との三角貿易における奴隷供給が中心で、植民地化されたのは沿岸部だけだった。

そうした状況が変化したのは、19世紀に入ってからだった。

ナイル川流域やサハラ以南の熱帯アフリカに、探検家や宣教師が進出し、大陸内部で鉱物資源が発見されるようになった。

その背後にあったのは、「アフリカ人は野蛮であり、文明とキリスト教によって矯正されるべき存在」という考え方であり、野蛮を文明化することは「白人の義務」だとされた。

こうした思想は、19世紀半ばに発表されたダーウィンの進化論を人間社会に当てはめた「社会ダーウィニズム」と結びつき、「白人は有色人種よりも進化し優れた人種だ」とする見方のもとで、植民地主義を正当化していった。

地中海に面する北アフリカ地域は、16世紀からオスマン帝国の支配下にあったが、1830年にフランスがアルジェリアへ侵攻し、植民地化した。さらに1881年にはチュニジアを保護国とした。

翌1882年、イギリスがエジプトに軍事介入してスエズ運河を掌握し、実質的にエジプトを保護領とした。

このように、北アフリカの地中海沿岸地域では、フランスとイギリスによって段階的に植民地化が進められていった。

これに対して、サハラ以南の内陸部では、1878年にベルギー国王レオポルド2世がコンゴに侵入して領有を宣言したことを契機に、列強間の対立が激化し、本格的な植民地化が始まった。

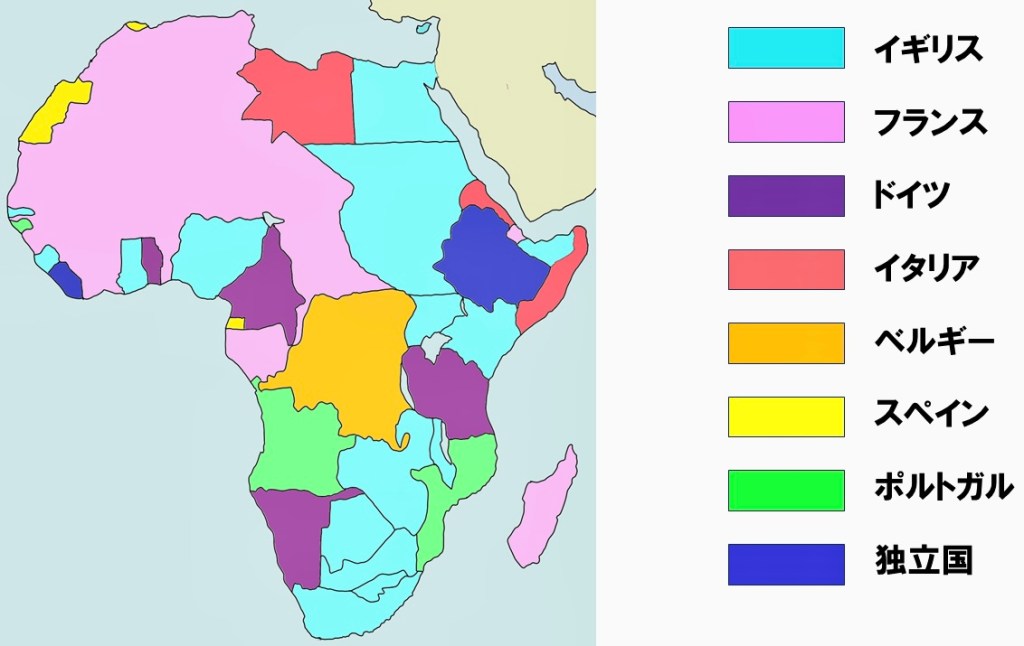

その調整のため、1884年から1885年にかけて、ドイツの宰相ビスマルクの提唱によりベルリン会議が開催され、アフリカの植民地化をめぐる列強の利害調整が図られた。こうして、以下のような分割が行われた。

イギリス:カイロからケープを繋ぐ大陸を縦断する地域。重点は、スエズ運河や南アフリカ。(縦断政策)

フランス:西アフリカ(太平洋側)とマダガスカル(インド洋側)を繋ぐ大陸を横断する地域。(横断政策)

ベルギー(実際には国王レオポルド2世の私領):コンゴ。

ドイツ:タンザニアなど東アフリカ、南西アフリカ(ナミビア)など。

イタリア:エトルリア、リビアなど。

スペイン:モロッコ北部、西サハラなど。

ポルトガル:アンゴラ、モザンビークなど。

こうした中で独立を維持できたのは、 エチオピアとリベリアだけだった。

iii. 中国(清)の半植民地化

19世紀後半から20世紀前半にかけて、中国大陸もアフリカ大陸と同様に、外国勢力によって分割されたといってもいい状態になってしまう。

ただし、中国大陸には清という大国が存在したために、直接的な植民地化がなされるのではなく、租借地として土地を割譲するといった形式で半植民地化されていたった。

もう一つの違いは、アジアであるために、新興国の中ではドイツだけではなく、日本も半植民地化に加わったことである。

中国(清)に関して、2つのアヘン戦争などを通して、イギリス、フランスに加え、ロシアとアメリカが勢力を伸ばしていたことはすでに見てきた。その後19世紀の末になると、日本やドイツも清への進出を始める。

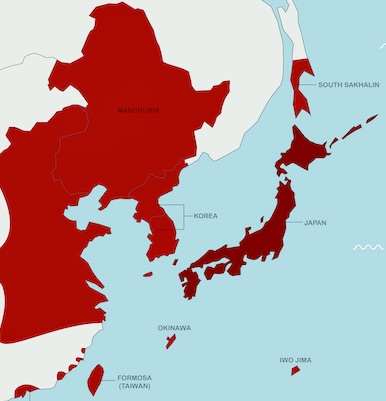

富国強兵政策を推進していた日本は、朝鮮半島をめぐって清と対立し、1894年に日清戦争に突入した。そして戦争に勝利し、台湾と澎湖(ほうこ)諸島を獲得した。

さらに遼東半島も割譲されたが、ロシア・フランス・ドイツによる三国干渉を受け、返還を余儀なくされた。

一方で、清から多額の賠償金を得た日本は、それを産業の発展や軍備の拡張に充て、ヨーロッパの列強と対抗しながらアジア地域で勢力を拡大していくための国力を養っていった。

その過程で、南満洲への進出をめぐってロシアと対立し、日露戦争(1904〜1905年)が勃発する。日本はこの戦争に勝利し、遼東半島南部(旅順・大連)を租借、南満洲鉄道の経営権を獲得した。さらに、満洲(中国東北部)と南樺太を勢力圏に組み入れた。

また、韓国を保護国とし、1910年にはこれを併合して植民地とした。

こうして、日清戦争によって獲得した台湾を含め、朝鮮、南樺太、満洲を植民地あるいは半植民地として領有するに至った。

日本は、1858年に江戸幕府のもとで、アメリカ・オランダ・ロシア・イギリス・フランスの五カ国と、不平等条約である「修好通商条約」を締結させられ、列強による侵略の危機に直面していた。それが、わずか50年足らずの間に宗主国へと立場を変えることになった。植民地化される側から植民地化する側へと転じたこの変化は、アメリカ合衆国と日本に特有のものだといえる

ドイツは、ビスマルクの時代までアジアへの進出には慎重だったが、19世紀の最後の時期になるとアジアへの関与を強め始めた。

1897年、山東省で2人のドイツ人宣教師が殺害される事件を口実にして、山東半島の膠州湾を占領し、1898年、膠州湾を99年間租借する条約を締結して、軍港・青島(チンタオ)を建設した。その目的は、青島を拠点に、東アジア貿易と軍事拠点の確保だった。

ロシアも清に進出する機会を虎視眈々と狙い、日清戦争後の三国干渉で清に有利な働きかけを行った対価として、シベリア鉄道から伸びる形で、満州経由でウラジヴォストークにいたる東清鉄道の敷設権を獲得した。

また、ドイツが遼東半島を領有したことを好機として捉え、遼東半島の旅順に艦隊を派遣して、旅順、大連(だいれん)の租借を認めさせ、不凍港を手に入れた。こうしてロシアは、清朝の東北地方を勢力圏とし、さらに朝鮮半島に対する圧力をも強めていった。

ドイツとロシアによる租借の成功を見たイギリスは、これに対抗して、1898年に香港島の対岸にある九竜半島と、山東半島東端の軍港・威海衛(いかいえい)を租借した。さらに、フランスも1899年に広州湾を租借した。

こうした租借地のほかにも、鉄道敷設権や鉱山採掘権を独占的に保持する勢力圏が各国によって設定され、1899年ごろまでにおおよその範囲が定まっていった。すなわち、ロシアは中国東北地方(満洲)、ドイツは山東半島、イギリスは長江流域、フランスは華南の両広(広東・広西)地方、日本は台湾の対岸にあたる福建地方をそれぞれの勢力圏とした。(ただし、満州は日露戦争後、日本が勢力圏に納めることになる。)

こうして清への利権を拡大していった各国は、1900年に起こった「義和団事件」を利用して、半植民地化を決定付けていく。

義和団事件とは、清朝政府が義和団と連携して外国公使館区域を包囲し攻撃したことに対し、イギリス、フランス、アメリカ、ロシア、ドイツ、日本を中心に、イタリアとオーストリア=ハンガリーも加わった連合軍が結成され、清に対して軍事介入を行った事件。

戦いに敗れた清は、1901年に北京議定書を締結し、巨額の賠償金を支払うとともに、中国内での租借地拡大、鉄道利権譲与や治外法権などの条件を受け入れざるを得ない状態に追い込まれた。それは、清の半植民地化が決定的なものとなったことを意味している。

iv. オスマン帝国の崩壊

オスマン帝国は、16世紀半ばから17世紀初頭にかけて、ヨーロッパ、アジア、アフリカの三大陸にまたがる広大な領土を支配していた。

- ヨーロッパ:ハンガリー、バルカン半島、ルーマニア、クリミア、タタールなど

- アジア:トルコ、中東全域(シリア、レバノン、パレスチナ、ヨルダン、イラク)、アラビア半島のヒジャーズ(メッカ・メディナ)、紅海沿岸(イエメン)

- アフリカ:エジプト、リビア、チュニジア、アルジェリア、スーダン北部

しかし、18世紀後半から20世紀にかけて徐々に衰退し、イギリス、フランス、ロシアなどによって領土を奪われ、1921年に崩壊した。

クリミア半島は、18世紀後半、ロシアが南下政策を進める中で併合された。

その後、19世紀半ばにロシアが再び南下を図ったことで、クリミア戦争(1853〜1856年)が勃発した。この戦争では、イギリスとフランスがオスマン帝国を軍事的に支援し、ロシアを破った。

戦後、オスマン帝国はイギリスやフランスに領土を割譲することはなかったものの、軍事・経済・外交の各分野で多くの譲歩を余儀なくされ、次第に国力を失っていった。

バルカン半島では各地で反乱が相次ぎ、セルビア・ルーマニア・モンテネグロが独立を果たし、ブルガリアは自治領となった。一方、ボスニア・ヘルツェゴビナはオーストリアに占領された。

北アフリカでは、すでに述べたように、チュニジアがフランスの保護領となり、エジプトはイギリスの支配下に置かれた。

アラビア半島では、16世紀以降、メッカとメディナを含むヒジャーズ地方を中心に、オスマン帝国の宗主権が及んでいた。

しかし、ペルシャ湾や紅海沿岸は、イギリスにとってインドへの航路上の中継地として重要であったため、19世紀前半から各地の部族を半植民地化していった。

さらに、イギリスは1839年、地中海と紅海を結ぶ戦略拠点としてアデン港(現在のイエメン)を占領し、19世紀後半にはアラビア半島の主要地域を支配下に置いた。

v. イランを中心とした西アジア地域

イランを含む西アジア地域は、イギリスにとってインドとの交通の要衝であり、特に19世紀に入ってから、その支配力を強めていった。

アフガニスタンは、インド防衛のための緩衝国家として重視され、1839年の第一次アフガン戦争をきっかけに、事実上の保護国とされた。

また、ペルシャ湾岸地域(現在のUAE、カタール、バーレーン、オマーンなど)も、インド洋の航路を確保するうえで戦略的に重要とされ、19世紀を通じてイギリスの影響下に置かれるようになった。

こうした地域とは異なり、イラン(当時のペルシャ)にはロシアも進出していた。

イランはイスラム教シーア派を信仰しており、スンナ派を国教とするオスマン帝国とは対立関係にあったため、その支配下には置かれなかった。

しかし20世紀に入ると、ロシアとイギリスの対立と妥協の末に、イランは半植民地化されていく。

1907年に締結された英露協商によって、ペルシャは三地域に分割され、北部はロシア、南部(ペルシャ湾沿岸)はイギリスの勢力圏、中部は両国の緩衝地帯とされた。

この体制のもとでは、イランは外交・経済・軍事の主権をほぼ失い、インフラ整備や鉄道建設、関税政策なども英露の管理下に置かれることになり、実質的には植民地と同様の状態にあった。

vi. 南アメリカ大陸 植民地から独立国へ

南アメリカ大陸は、16世紀から19世紀初頭にかけて、スペインがほとんどの地域を植民地として支配し、ブラジルのみがポルトガルの植民地だった。

しかし、19世紀前半のナポレオン戦争によるスペイン・ポルトガルの混乱を契機に独立運動が高まり、多くの国が独立を果たした。

一方で、アメリカ合衆国の影響力は強まっていった。

そのきっかけは1823年の「モンロー宣言」であり、アメリカ大陸へのヨーロッパ諸国の干渉を拒否し、西半球の主導権をアメリカ合衆国が主張するものであった。

この政策は南アメリカにおけるヨーロッパ勢力の影響力を抑制し、アメリカの地域的優位性を確立する基盤となった。

19世紀末にはスペインとの戦争に勝利し、太平洋やカリブ海地域での影響力を拡大。1914年にはパナマ運河が完成し、中央アメリカの交通の要衝を押さえることで、軍事・経済的に大きな戦略的優位を確保した。

このように、16世紀以来スペインとポルトガルに植民地化されてきた南アメリカ諸国は、19世紀に独立を勝ち取ったものの、20世紀前半においては経済的にアメリカ合衆国の影響下に置かれ続けていた。

植民地主義精神の現在

20世紀初頭、植民地や半植民地を保有する国家は、イギリス、フランス、ドイツ、ロシア、アメリカ、イタリア、ベルギー、日本の8カ国に限られていた。そしてこれらの国々が、アフリカ、アメリカ大陸、インド、中国、東南アジア、旧オスマン帝国領、旧ペルシア領といった、ほぼ全世界を政治的・経済的・軍事的に支配下に置き、20世紀前半には、植民地として利用可能な地域は残されていない状況に達していた。

こうした中で起こったのが、各国による植民地の囲い込みと、他国の植民地をめぐる争奪戦であり、その結果として二度の世界大戦が勃発した。第一次世界大戦の戦場は、ある程度ヨーロッパに限定されていたが、第二次世界大戦では戦火が植民地にまで広がり、文字通り世界規模の戦争となった。

第二次世界大戦では、植民地獲得で先行していたイギリス・フランス・アメリカに対して、新興勢力であるドイツ・イタリア・日本が挑戦するという構図が明確であり、戦争の背景に宗主国間の権力闘争があったことは明白である。

逆に言えば、植民地として支配されていた地域は、その争いに巻き込まれ、多大な被害を受けざるを得なかった。

そして第二次世界大戦後、植民地の独立は世界的に進展し、「脱植民地化の時代」と呼ばれるほどの大きな潮流となった。

定量的に見ると、1970年代後半までに100を超える新たな独立国が誕生したとされており、植民地主義は終焉を迎えたと考えられている。

しかし実際には、旧宗主国を中心とする欧米諸国と、かつて植民地支配を受けた地域とのあいだに存在する経済的格差、さらにはそれに伴う社会的格差は、21世紀に入っても解消されておらず、むしろ拡大している。

アメリカ合衆国に集中する巨額の富と、アフリカ・アジア・南アメリカに広がる貧困の現実を見れば、その格差の深刻さにあらためて驚かされる。

これだけの格差を前にして、「植民地支配にも良い面があった」と主張したとしても、説得力には欠けると言わざるをえない。

たとえば、植民地化された地域でも鉄道・港・道路・ダムなどのインフラ整備が進み、工業や農業の技術が導入されて生産性が向上し、経済が発展したとか、教育が一般の民衆にまで広がったなどといった主張である。

しかし、「明白な天命」思想や「社会ダーウィニズム」に基づく植民地主義の枠組みにおいては、先にいる者と後ろにいる者とのあいだの差は、そもそも埋まることがないように構造化されていた。

現在の世界における極端な格差は、16世紀に始まった植民地主義の精神が、今日に至るまで密かに、しかし確実に影響を及ぼし続けていることを物語っている。