井筒俊彦は、「『気づく』―詩と哲学の起点」と題されたエッセイを通して、「気づく」というごく当たり前の行為から、「理解すること」=哲学と、「心で感じ取ること」=詩的感動という二つの営みが導き出されることを、私たちに教えてくれる。

その際、「気づく」という同一の行為を出発点として、一方には古代ギリシアの思考法とアリストテレスを、他方には和歌や俳句の表現を置き、哲学と詩がどのように発生し、それらがどのように異なるのかを、簡潔な文章で記述している。

ここでは、このエッセイの内容をできるかぎりわかりやすく解読し、最後に全文をPDFとして掲載することにする。

(1)「気づく」

現代を生きる私たちは、情報があふれる時代に暮らしているように思い込み、受信した情報を吟味する時間を「短縮」することが効率的だと信じ込まされている。その結果、キャッチフレーズのような短い言葉を、そのまま受け入れてしまう傾向がある。

しかも、そうして受け入れた情報は、すでに自分が持っている知識と同質のものであり、そこには「驚き」も「気づき」もない。あるのは自己確認だけ、と言っていいかもしれない。

この「気づき」の欠如は、教育やビジネスの現場にも見え隠れする。

学校教育では「考える力」の育成が強調されるが、それは合理的な思考・判断・問題解決・創造性などを含む知的能力を指す。そして、そのすべての出発点は、与えられた情報に対して「疑問」を抱くことにある。情報をそのまま受け入れることは「効率的」ではあるが、そこからは「気づき」は生まれない。

ビジネスの場でも「考える力」の重要性はしばしば語られる。ここでは、それが仕事の「効率化」に結びつくものとして扱われる。また近年では、AIとの関係において、AIは「考える力」を苦手としており、この力を養うことでAIが不得手とする分野を担える人材になれる、という議論もある。

しかし、こうした how to 的な指示こそ、むしろAIが得意とする分野である、という「気づき」は欠けているようだ。ChatGPT-5は「博士レベル(PhD-level expert)」の推論能力 (thinking ability) を備えているとされ、その推論はまさに「考える力」に基づくものである。

井筒俊彦の基本的な立場は、言語こそが人間の思考の根底を支えているというものである。そして、このエセーの中では、「気づく」という行為について、私たちが普段は意識しない視点を、古代ギリシア語を通して鮮やかに示してくれる。

井筒によれば、日本語では「私はXに気づかないでいた」と表現するのに対し、古代ギリシア語では「Xが私から隠れていた」と言う。

このギリシア語の表現は、Xを中心に据え、それが私から隠されていたという状態を指し示す。日本語の表現からは、このようなニュアンスはうかがえない。

この表現の差異は、隠されていたXの覆いが取り除かれるという事象の理解にも関わってくる。古代ギリシアでは、覆いが除かれた状態を「真理」(アレーテイア)と呼んだという。

こうしてものが露わになった顕現状態を、ギリシア話でアレーテイア(ἀλήθεια)という。哲学の術語としては、勿論、「真理」と訳して然るべきものであるが、実はこの語も、「ランタノー」(今まで気づかなかった)と同語根であって、「掩隠」(えんぺい)をその意味中核とする。それを ἀ-という否定辞で否定する、つまり「掩隠」状態が払拭される、それが「アレーテイア」なのである。

「気づく」ことは、古代ギリシア語の表現では「真理」を知ることにつながる。こうした例示を踏まえて、井筒はアリストテレスの哲学における真理探究へと話を進めていく。

(2)アリストテレスの哲学

ふと何かに気づき、その意外性が心を撃つ。それをアリストテレスは「驚嘆すること」(ト・タウマゼイン τό θαυμάζειν)と呼び、そして、「驚嘆こそ哲学の始まりである」と言う(『形而上学』I)。

「何かに気づき、驚くこと」、それがアリストテレスにとっての哲学の始まり、言い換えると、「真理」探究の出発点となる。

その理由はどこにあるのだろう?

隠されていたものが明らかになり、それに気づくと、人は、Xがなぜそのようなものなのかとか、Xとは何なのかということを知ろうとする。つまり、その原因や本質を探究する思考が開始される。

「驚嘆」は、彼(アリストテレス)によれば、「疑問」に転成することによって、知的に自己展開してゆく性質をもつものだからである。今自分が気づき、自分を驚嘆させたXは、一体、何故そのようなXであるのか(「原因」探求)、また、Xとは本来何であったのか(「本質」追求)という知的好奇心が、哲学者をどこまでも衝き進ませる動力として働く。それが「気づき」としての、哲学の起点である、と彼は言うのだ。

ここでは、西欧的な思考のベースが非常に簡潔に示されている。

「私」に隠されていたXがあり、それに「気づき、驚く」ことを出発点として、Xが「本来何であったのか」を探究しようとする知的好奇心が、「考える力」の原動力となる。

。。。。。

少し井筒の考察から離れるが、現代における「考える力」の育成と関連づけて考えてみたい。

現代社会では、メディアやSNS、インフルエンサーから発信される情報をそのまま信じ、それに動かされる状況が少なくない。こうした背景には、時間を「節約」し、その分を好きなことに費やすことこそが幸福だとする発想がある。

しかし、受信した情報を吟味せずに受け入れるだけでは、手元に蓄積されるのは同質の情報ばかりであり、「気づき」は生まれない。原因や本質を探るという知的な活動が活性化されることもない。

このように考えると、「時短」は「考える力」と反比例の関係にあると言える。それにもかかわらず、一方で「考える力」の重要性を説きながら、他方で「効率化」を至上の価値とする――現代社会は明らかな自己矛盾を抱えていながら、それに気づかない状態にある。

だからこそ、井筒の考察を通して、単にアリストテレスや「哲学」という言葉に注目するだけではなく、読者一人ひとりが自らのあり方の現状に気づくこと、すなわち「自己を知る」きっかけとすることこそが求められていると言えるだろう。

(3)和歌的な情緒と美的感性

すでに述べたように、井筒俊彦の基本的な立場は、言語こそが人間の思考の根底を支えるというものである。彼は、アリストテレスの「Xとは本来何であったのか」という問いに対応する日本語の表現として、助動詞「けり」を取り上げる。

「けり」という助動詞は、「そういう事態なのだと気がついた」という意味をもつとされる。岩波古語辞典によれば、「気づいていないこと、記憶にないことが目前に現れたり、あるいは耳に入ったりするときに感じる、一種の驚きをこめて表現する場合が少なくない」という。

これまで気づかなかった「そういう事態」は、言い換えれば、私から隠されていたものである。それに気づくとき、人は驚くと同時に、それまで続いていたその事態がどのようなものであったのかを知ろうとする知的好奇心を抱くことも自然であろう。その意味で、「気づき」は真理の探究へとつながり、アリストテレス的な思考と呼応する。

ただし、井筒はそうした真実性だけでなく、驚きからもたらされる感嘆に類する感情も「けり」から読み取っている。

まずは、井筒が引用する紀貫之の有名な和歌に登場する「けり」を確認しておこう。

世の中は かくこそありけれ 吹く風の 目に見ぬ人も 恋しかりけり

この和歌の「かくこそありけれ」の「けれ」は「けり」の未然形であり、世の中はこういうものだったのだなあ、という過去の回想を示すことで、詠嘆の感情を表している。

また「恋しかりけり」の「けり」も、過去の出来事を振り返り詠嘆する気持ちを表現している。

風の姿は見えないけれども、体に当たることでその存在がはっきり感じられる。

その風と同じように、今は会うことのできない相手(遠くにいる人かもしれないし、亡くなった人かもしれない)に対して、かつて恋しく思ったことがあり、今でも愛おしく、恋しさが募るという心情が詠まれている。

今はじめて気づいた、気づいてみると、(始めから、あるいは、気づく前から)そうだった、という「気づき」の過去性は、日本語の助動詞「けり」にも構造的に結晶している。普通、「けり」には三つの主要な意味があるといわれている。(1)過去、(2)はじめて何かに気づく、(3)詠嘆。だが、分解的に取り出されたこの三項目は、「気づき」の過去性において有機的に一体化している。

井筒が強調するのは、これら三つの意味が分離しているのではなく、一体化しているということである。別の言い方をすれば、日本語表現においては、過去の認識とそれに対する詠嘆が一つに結びついているということである。

つまり、知的な理解と感情の動きが同時に動き出す。これが、古代ギリシア語で示される西洋的思考と、日本語で示される日本的思考の根本的な違いを形成する。

そして、井筒は日本的思考が美の表現に直結していると主張する。

「過去性、気づき、詠嘆」という三要素が、「独自の美的価値を孕んだ意識事態の一単位」となり、合理的思考が単に一つの客観的事実を描写するに留まる事象を、日本語では気づきや驚き、詠嘆といった感情を伴うことで美的価値を帯びるものに変えるのだ。

その一例として、井筒は『古今和歌集』に収録されている、藤原敏行の句を挙げている。

秋来ぬと 目にはさやかに 見えねども 風の音にぞ おどろかれぬる

秋が来たと目にははっきりとは見えないが、しかし爽やかな風の音によって秋の訪れにハッと気づかされた。

この句は、「なぜ目に見えない風の音が秋を告げるのか」といった原因や、「風とは何か」といった本質を解き明かすものではない。

むしろ哲学的な問いは横に置き、今まで気づかなかった秋に突然気づくことで、その訪れを喜び、その感動を伝えるものである。

「気づく」とは、存在にたいする新しい意味づけの生起である。一瞬の光に照らされて、今まで意識されていなかった存在の一側面が開顕し、それに対応する主体の側に詩が生れる。「気づき」の対象的契機がいかに微細、些細なものであっても、心に泌み入る深い詩的感動につながることがあるのだ。

「今まで意識されていなかった存在」に「気づく」という行為は、日本語的な世界観では、単に主体が対象を認識することを意味しない。「気づき」は主体の内面に作用し、「心に泌み入る深い詩的感動」を生み出す契機となる。つまり、こちら(主体)があちら(対象)を客観的に眺めるのではなく、主体と客体とが一体化した関係の中で、心の動きが生成される。

こうした解説の後、井筒は実例として芭蕉の俳句を引用する。

山路きて 何やらゆかし すみれ草

よく見れば 薺花(なずなはな)咲く 垣根かな

道の辺の 木槿(むくげ)は馬に 喰はれけり

これらの句は、一見すると単なる情景描写のようでありながら、深い情感を湛えている。すなわち、和歌における「恋しかりけり」や「おどろかれぬる」と同様に、心の動きそのものであり、詠嘆や感動がそのまま立ち現れた言葉の連なりである。

もっとも、この部分における井筒の論述はあまりにも簡潔であるため、井筒の思想に馴染みの薄い読者にはやや理解しづらい面がある。

そこでここでは、「なぜ詩が生まれるのか」という問いはいったん脇に置き、まずは次の対比を押さえておくことにする。すなわち、「覆い隠されていたX」=「これまで意識されていなかった存在」に気づくことは、アリストテレス哲学においては「真理」探究へとつながり、和歌や俳句における表現では、主体の内に「心に沁み入る深い詩的感動」を生じさせる、という対比である。

そのうえで、古代ギリシア語に代表される知的理解と、和歌に代表される情緒的・詩的表現との相違に基づき、井筒はさらに論を一歩先へと進める。

前述のごとくアリストテレスにおいては、「驚嘆」は「疑問」に転じ、原因と本質の対象化的探来に向うものであった。同じく「気づき」の「おどろき」でも、日本詩人の場合、それは彼を新しい知的発見に向って進ませるよりも、むしろ主客を共に合む存在磁場にたいする意識の実存的深化に彼を誘うのである。「気づき」は、ここでは、新しい客観的対象を客観的に発見することではない。むしろそれは、「意味」生成の根源的な場所である下意識領域(唯識のいわゆる「アラヤ識」)に、新しい「意味」結合的事態が生起することである。(中略)

古来、日本人はこの種の存在体験に強い関心を抱き、それの実現に向って研ぎすまされた美的感受性の冴えを示してきた。日本的精神文化そのものを特徴づける創造的主体性の、それは、決定的に重要な一局面であった。

私たちは、何かに「気づく」あるいは「驚く」ことをきっかけに、思考が始まる。

アリストテレスによれば、この出発点は「疑問」を抱くことであり、その疑問を対象としてとらえ、「原因」や「本質」を探究し、やがて「真理」に至ろうとする。この営みは、「新しい客観的対象を客観的に発見すること」と言い換えられる。

一方、日本の詩人の場合、同じ「気づき」から向かう先は異なる。それは「主観と客観をともに包み込む存在の場」に意識が深く導かれることであり、その場で、新しい「意味」が生まれる体験が起こる。井筒俊彦は、この場所を仏教哲学(唯識学派)の用語で「アラヤ識」と呼び、「意味を生み出す根源的な下意識領域」と説明している。

ここでの井筒の用語は難解だが、それを理解できれば、彼の思想の核心にたどり着ける。そして、そのためのキーワードが「アラヤ織」、井筒の思想に近づければ、「言語アラヤ織」である。

(4)言語アラヤ織

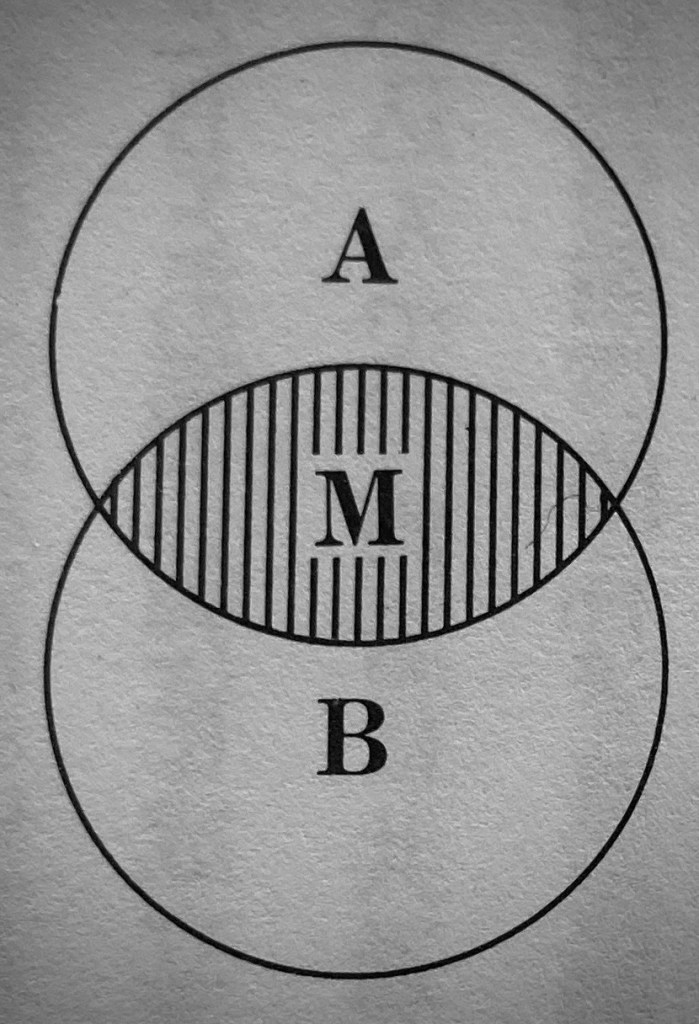

「言語アラヤ織」を非常に単純化して図示すると、次のようになる。(井筒俊彦『意識の形而上学 - 「大乗起信論」の哲学』より)

A:すべてが一体化した場(「一」=「多」)であり、自他の区別も、人と物の区別もない。これは「混沌」「空」「無」とも表現できる。

B:現実世界に対応し、人や事物が個として存在すると見なされる場。Aが全であるのに対し、Bではすべてが分節化され、あらゆるものが生滅し永続しない。したがって、どの個物も実在ではなく仮象にすぎないとも考えられる。

M:「アラヤ識」の場であり、AとBを分断しつつ連動させる役割を果たす。井筒哲学ではMは、一般的な記号体系である言語(日本語、英語など)の底辺に横たわるものとされ、「言語アラヤ識」と呼ばれる。そこでは、意味は辞書的定義で固定されるのではなく、言語の織物の奥に潜む文化的・精神的背景と結びつき、常に遊動で捉えがたい意味連関をなしている。

『コーランを読む』では、「言語アラヤ織」を井筒は次のような説明している。

(前略)シチュエーションで根本的に限定された発話行為としてコトバが働きだすためには、それを下から支えている、シチュェーションを離脱した記号体系というものがなくてはならない。この記号体系をソスュール系の言語学ではラング(langue)と呼ぶ。具体的には、日本語とかアラビア語とかいうのがそれです。

ところが、そのラングのシステムの、つまり記号体系の底辺部には流動的でとらえがたい意味聯関とでもいうべきものがある、と私は考えます。唯識哲学の術語を援用して、私はそれを「言語アラヤ識」と呼ぶことにしているのです。明確に一定の語でもって、例えば「ハナ」とか「ウツクシイ」とかいう語で指示されている意味結晶体は勿論のこと、これからコトバになってこようとしている、つまり結晶しかけの意味の可能体のようなものが、たくさん我々の意識の深みにある。ラング形成の要因として、正式にいわば登録された意味結晶体と、まだ正式には登録されてはいないけれど、なんとなくその存在が感じられる固まりかけの意味、そういう無数の意味と出来かけの意味、固まりの意味が縦横無尽につながって、至るところで無数の群をなしている。大小様々な意味の文(あや)をなしている。しかも、それらの意味の群は静止的、固定的ではなくて、常に揺れ動いている。互いに結びつほぐれつしながら発展している。

この「言語アラヤ織」=Mは、AとBの中間に位置し、Bへ向かう動きの中で自由に意味が遊動しつつ固定化され、日常的な言語活動を担う役割を果たしている。

A-M-Bの構図に基づけば、「気づき」を出発点として、アリストテレス哲学はB領域における真理探究へと向かい、和歌や俳句はAを「言語アラヤ織」を介して言語化しようとする試みであることが理解できる。

古代ギリシア語に基づく思考は現実の分析に向かい、自他の区別を明確にして論理的展開を生み出した。これに対し、日本語の詩的表現は、客観的に世界を眺めるのではなく、自他未分の状態で対象を描き、その描写が心のあり様と同一であるという情緒を生み出す。

この二つの方向性を、井筒は鮮やかに対比させたのだった。そのことが、このエセーの「詩と哲学の起点」という副題に明確に示されている。

最後に、一つ注意しておきたい点に触れておこう。

井筒はこのエッセイの中で、古代ギリシア語に基づく「真理探究」の思考と、和歌や俳句にみられる詩的美や情緒の表出を対比させて論じている。

そのため、日本語や日本人がとりわけ情緒豊かで詩的な表現に富んでいると誤解される危険性がある。

しかし、井筒俊彦の目指した地点は、西洋と東洋を単純に対比させることではなく、両者の根底に横たわる共通の基盤を解明することにあった。

「『気づく』 — 詩と哲学の起源」に則して言えば、どのような文化でも、そしてその分節化を担うどのような言語でも、「詩と哲学」という二つの側面を持ち、それぞれの表現を通じて哲学的思考を行い、詩的美を描き出している。

アリストテレス哲学と和歌・俳句は、「言語アラヤ織」の展開の代表的な例に過ぎず、アラブ世界や中国、インドなど、あらゆる文化圏でも同様の営みが行われてきた。

繰り返すが、井筒の最終的な目標は、特定の文化の特徴を際立たせることではなく、多様な文化や宗教に共通する基盤を明確にすることであった。

この点を強調するのは、YouTubeなどで「日本語の特色」や「日本人の気質の特徴」といったテーマが、あたかも学問的な根拠をもって解説されることがあるためである。

たとえば、英語と日本語の構文の違い(SVOとSOV)に注目し、「動詞が最後に来る構文は日本語の特色だ」といった論が展開されることがある。しかし、国際的な調査によれば、世界の言語の多くはむしろSOV型の構文を用いており、SVO型よりも多数派である。

また、日本語は「シトシト」や「ギリギリ」といったオノマトペが豊富で、感情豊かな表現が可能だといった主張もよく見られる。しかし、オノマトペは世界中の言語で広く使われる音声表現であり、日本語だけの特色ではない。

こうした現状を踏まえると、井筒の「『気づく』―詩と哲学の起源」における記述が、「日本語は特に詩的で情緒的な表現に特化した言語だ」という誤解を生みやすいことに注意が必要である。

しかし、よく読むと井筒は日本語一般や日本人一般について論じているのではなく、和歌や俳句に着目し、「日本詩人」という限定的な言い方をしていることがわかる。

日本語でも論理的思考は十分に可能であり、井筒自身はイスラム学の専門家であると同時に哲学者としても知られている。つまり、日本語で哲学を行った学者であり、時には詩的な美しさを感じさせる文を書くこともある。

当たり前のことだが、日本語で哲学をし、詩を書くことは可能なのである。

井筒が示したのは、日本語の特質そのものではなく、「言語の持つ二つの方向性」であることを忘れてはならない。

そして、このエッセイでは、その二つの方向性の出発点として「気づく」という行為を据えた。

この「気づく」という行為は、「今まで隠されていたもの」を暗示し、「言語アラヤ織」を中心とした言語、文化、宗教の核心へと私たちを導く。

こうした井筒哲学への入り口として、「『気づく』―詩と哲学の起源」を読んでみたい。