日本には歴史愛好者が数多く存在する。歴史小説は豊富に出版され、テレビにおいても多様な歴史番組が制作されてきた。その結果として、坂本龍馬や織田信長をはじめ、両手の指では到底数えきれないほどの歴史的人物の名が、広く共有されている。

しかし、歴史的人物の名が広く知られていることと、「歴史」そのものへの理解が十分であることとは、必ずしも一致しない。たとえば坂本龍馬について、幕末に長州と薩摩をつなぐ役割を果たしたことは多くの人が知っている。他方で、その出来事が江戸幕府から明治維新へと至る体制転換の中でどのような意味を持ち、日本史全体においていかに位置づけられるのかを説明できる人は、決して多くはないのではないだろうか。

このことは、私たちが歴史に関心を抱き、一定の知識を持っているように感じながらも、実際には「歴史」そのものを十分に理解しているとは言い難いことを示している。

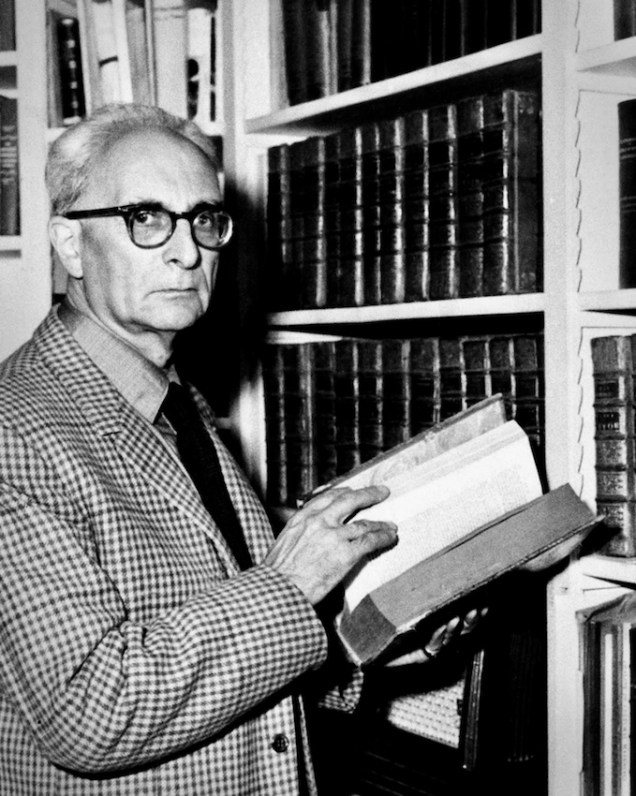

こうした問題を考えていた折、人類学者クロード・レヴィ=ストロースの『野生の思考』を読み返す機会があり、そこで個人の物語と歴史の大きな流れに関する重要な記述に出会った。彼はそこで、人物の伝記や逸話を「弱い歴史」と呼び、それを「強い歴史」と対比させて論じている。

レヴィ=ストロースの表現は、フランスの学者らしく非常に抽象的で、私たちにとって必ずしも理解しやすいものではない。とはいえ、その議論は日本人の歴史観に直接かかわる問題を含んでいる。以下では、要点となる一節を取り上げながら、その意味を少しずつ考えていきたい。

L’histoire biographique et anecdotique, qui est tout en bas de l’échelle, est une histoire faible, qui ne contient pas en elle-même sa propre intelligibilité, laquelle lui vient seulement quand on la transporte en bloc au sein d’une histoire plus forte qu’elle ; et celle-ci entretient le même rapport avec une classe de rang plus élevé.

Claude Lévi-Strauss, La Pensée sauvage, ch. IX « Histoire et dialectique »

伝記的・逸話的な歴史は、階層の最も低い層にあり、弱い歴史である。弱い歴史とは、それ自身に理解可能性を備えておらず、その理解がもたらされるのは、より強い歴史の中にまとめて組み込まれたときだけである。さらに、強い歴史も、より上位の階層との間に同様の関係を持つ。

階層(échelle)という言葉が示すように、レヴィ=ストロースは歴史を複数の階層が積み重なるものとして捉えている。

その中で、伝記的(biographique)で逸話的(anecdotique)な歴史を「弱い歴史(une histoire faible)」として階層の下位に位置づける。そして、そのような歴史は、上位にある「より強い歴史(une histoire plus forte)」に組み込まれないかぎり、独自の理解可能性(sa propre intelligibilité)を持たないとされる。

たとえば、坂本龍馬が薩長同盟を成立させるために活動したことや、寺田屋で命を狙われた際にお竜に助けられた逸話、あるいは「我が成す事は我のみぞ知る」といった言葉を知っていたとしても、それだけでは幕末という大きな歴史の流れを理解することにはならない。

さらに、そうした大きな歴史も、より上位にある歴史の中に位置づけられなければ、「歴史」を理解したとは言えない。江戸幕府の終焉から明治維新にかけての転換も、たとえば鎌倉時代から続いた武家政権の系譜の中で江戸時代に終止符が打たれた、という視点から捉えることができる。さらにさかのぼれば、飛鳥時代に始まる律令制度や天皇中心の政治との連続の中で考えることも可能である。

歴史の階層とは、このような多重の積み重なりを指しており、「歴史」を理解するためには、常に「強い歴史」を意識することが不可欠であるとレヴィ=ストロースは考えている。

その一方で、「弱い歴史」が決して無意味ではないことも指摘している。

Pourtant, on aurait tort de croire que ces emboîtements reconstituent progressivement une histoire totale ; car, ce qu’on gagne d’un côté, on le perd de l’autre. L’histoire biographique et anecdotique est la moins explicative ; mais elle est la plus riche du point de vue de l’information, puisqu’elle considère les individus dans leur particularité, et qu’elle détaille, pour chacun d’eux, les nuances du caractère, les détours de leurs motifs, les phases de leurs délibérations. Cette information se schématise, puis s’efface, puis s’abolit, quand on passe à des histoires de plus en plus « fortes ».

しかし、こうした階層の重なりが徐々に歴史全体を再構築すると考えるのは誤りだろう。なぜなら、一方で得られるものは、他方で失われるからである。伝記的・逸話的な歴史は説明力に最も乏しいが、情報量という点では最も豊かである。なぜなら、それは個人をその特異性の中で考察し、各個人の性格の微妙な差異、動機の揺らぎ、意思決定の各段階を詳しく描くからである。こうした情報は、より「強い」歴史に進む過程で、図式化され、次に消え、最終的には廃されていくのである。

レヴィ=ストロースは、上で述べたことにニュアンスを加え、「弱い歴史」を「より強い歴史」へと次々に組み入れていくこと(ces emboîtements)によっても、「歴史全体(une histoire totale)」が描き出されるわけではないとする。

伝記的な事実や多様なエピソードは、それ自体では歴史の理解に直接つながらない。しかし同時に、「強い歴史」からは見えてこない情報を提供してくれる。

たとえば、坂本龍馬とお竜との恋は、彼の性格の一端(les nuances du caractère)を垣間見せる。また、ペリーの黒船を目にした際、剣術では外国勢力に太刀打ちできないと考えて勝海舟に師事し、神戸海軍操練所の創設に尽力したこと、西郷隆盛との対話の中で大政奉還後の展望を問われ、「世界の海援隊」と答えたといった逸話は、彼の行動の動機(motifs)や決断の段階(les phases de leurs délibérations)を具体的に伝えている。

しかし歴史全体の大きな流れの中では、こうした細部はやがて問題とされなくなり、消え去り(s’efface)、失われてしまう(s’abolit)。

このように考えると、レヴィ=ストロースにとって「歴史全体」とは、「弱い歴史」と「強い歴史」のいずれか一方だけではなく、その両者を視野に収めて初めて把握されるものである、ということになる。

こうした両立不可能なものを融合させる「歴史」のあり方は、「ゲーデルの不完全性定理」を思わせると、レヴィ=ストロースは続ける。

Par conséquent, et selon le niveau où l’historien se place, il perd en information ce qu’il gagne en compréhension ou inversement, comme si la logique du concret voulait rappeler sa nature logique en modelant, dans la glaise du devenir, une confuse ébauche du théorème de Gôdel.

その結果、また歴史家が位置する水準に応じて、歴史家は、理解において得られるものを情報として失ったり、その逆になったりする。これはまるで、具体的な事象の論理から論理的性質を呼び起こそうとするもので、生成の粘土の中で(=生成・変化する過程の中で)、ゲーデルの定理の漠然とした草案を形作るかのようである。

歴史家が位置する水準(le niveau où l’historien se place)とは、歴史家が「弱い歴史」の側に寄るのか、それとも「強い歴史」の側に寄るのか、その違いを意味している。

「弱い歴史」、すなわち伝記や逸話を扱う場合には、情報(information)が豊富になり、具体性(le concret)が増す。

一方で、「強い歴史」では、歴史の理解(compréhension)が進み、論理性(la logique)が高まる。

したがって、歴史家がどの水準で歴史を捉えるかによって、情報と理解はトレードオフの関係に置かれることになる。

- 個別の事象に注目すると、情報は豊富になるが、理解は浅くなる。

人物や出来事といった具体的なレベルに目を向ければ、性格の微妙な差異や動機の揺らぎ、決定の過程など、きわめて多くの情報が得られる。しかし、こうした細部の集合だけでは、社会全体の動きや歴史的法則の把握にはつながりにくい。すなわち、情報は多いが全体理解には至らない。 - これに対して、全体や抽象的な構造に注目すると、理解は深まるが情報は減少する。

社会の構造や長期的な歴史の流れといった高い抽象度の視点に立てば、個別の細部は省略される。しかしその代わりに、歴史の法則性や全体像を理解することが可能となる。

このような状態は「ゲーデルの不完全性定理」を想起させる、とレヴィ=ストロースは考える。

ゲーデルの定理とは、きわめて単純化して言えば、数学の体系の中で「正しい」とされる命題をすべて証明しようとしても、その体系内では証明できない真理が必ず存在すること、そして体系が「矛盾していない」ということを、その体系自身の内部では証明できない、というものである。

類似の例を挙げれば、「クレタ人はみんな嘘つきだ」とクレタ人が言ったとしよう。この場合、もしその言葉が嘘なら、彼は嘘をついていないことになり、逆に真実だとすれば、嘘つきが嘘をついていないことになってしまう。

これは「自己言及」の問題であり、自分自身に関する記述が含まれる場合には、真偽の判定が困難になることを示している。

レヴィ=ストロースがここでゲーデルの定理に言及したのは、具体的事象の論理(la logique du concret)から論理的性質(sa nature logique)を導き出すことが、自己矛盾を引き起こす危険を孕んでいると考えたからであろう。つまり、伝記的・逸話的な歴史の論理から歴史そのものの論理を導き出そうとすることは、自己言及のパラドクスに陥る可能性を含んでいるということになる。

では、その矛盾からどのように抜け出すことができるのだろうか?(2/2に続く)