ジェラール・ド・ネルヴァル(Gérard de Nerval)は、19世紀中葉にパリの場末で首を吊って世を去って以来、「夢と狂気の作家」というレッテルを貼られ、現在に至るまでその偏見は根強く残っている。そのため、彼について語られるときには常に「神秘主義」や「幻想的」といった言葉がつきまとい、何の先入観もなく彼の言葉そのものに向き合うことが難しい状況が続いている。この傾向はフランスに限らず、日本でも同様である。

しかし、ネルヴァルの言葉を無意識の色眼鏡を外して読んでみると、彼は目の前の現実を繊細な感受性でとらえ描写し、そのうえで豊かな知識と教養に支えられ、素直でありながら詩的な文章を通して独自の世界を紡ぎ出す作家であることが、ひしひしと伝わってくる。

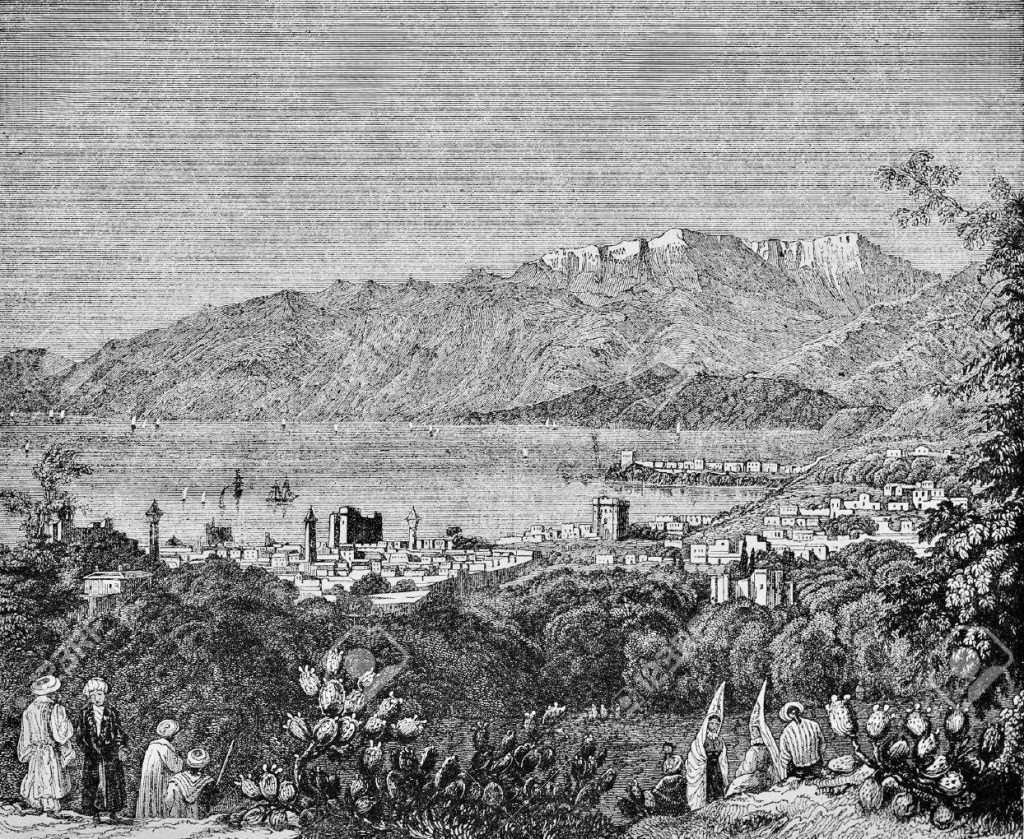

ここでは、『東方紀行』(Voyage en Orient)の中から、エジプトのカイロを旅立った「私」が、レバノンのベイルート港に近づく船の上から眺めた光景(1)と、港に降り立って街を歩く場面(2)を紹介してみたい。

(1)パレスチナ沿岸

Cependant, au moment d’atteindre le but, on se lasse de tout, même de ces beaux rivages et de ces flots azurés. Voici enfin le promontoire dit Raz-Beyrouth et ses roches grises, dominées au loin par la cime neigeuse du Sannin. La côte est aride ; les moindres détails des rochers tapissés de mousses rougeâtres apparaissent sous les rayons d’un soleil ardent. Nous rasons la côte, nous tournons vers le golfe ; aussitôt tout change. Un paysage plein de fraîcheur, d’ombre et de silence, une vue des Alpes prise du sein d’un lac de Suisse, voilà Beyrouth par un temps calme. C’est l’Europe et l’Asie se fondant en molles caresses ; c’est, pour tout pèlerin un peu lassé du soleil et de la poussière, une oasis maritime où l’on retrouve avec transport, au front des montagnes, cette chose si triste au Nord, si gracieuse et si désirée au Midi, des nuages !

Gérard de Nerval, Voyage en Orient, « Les Femmes du Caire », VII. La Santa-Barbara, IX. Côtes de Palestine.

しかし、目的地に到着しようとする頃には、人はすべてのものに倦んでしまう。こんなに美しい岸辺や、真っ青な波にさえもだ。ラズ・ベイルートと呼ばれる岬と、その灰色の岩々が見えてきた。岩のはるか向こうには、サンニン山脈の雪を戴く峰がそびえている。海岸は荒涼としていて、赤みを帯びた苔に覆われた岩のわずかな細部までもが、焼きつけるような太陽の光のもとに姿を現している。私たちは海岸をかすめ、湾へと向きを変える。すると、一気にすべてが変わる。新鮮さと陰影と沈黙に満ちた風景が広がる。まるでスイスの湖の懐から眺めるアルプスの景観のようだ。これが、天気が穏やかな時のベイルートだ。ヨーロッパとアジアが柔らかな愛撫のうちに融けあっている。太陽と塵に少し疲れたどんな巡礼にとっても、そこは海のオアシスだ。人々は恍惚となり、北の国ではひどく悲しく、南の国では非常に優美で熱望されるものを、再び目にする。雲だ!

(ネルヴァル『東方紀行』「カイロの女たち」、6.サンタ・バルバラ号、9. パレスチナ沿岸)

長い船旅では、最初こそ目に映るすべてに感激するものの、やがて心は動かなくなっていく。「私」も、目的地(le but)であるベイルートに着こうとする頃には、目の前に広がる美しい海岸(ces beaux rivages)や紺碧の波(ces flots azurés)さえ、見飽きてしまっている(on se lasse)。

ベイルートの港を見下ろすように、はるか向こうには雪に覆われた白いサンニン山脈が見えてくる。しかし、その雄大な光景に心を打たれることもなく、むしろ焼きつけるような太陽(un soleil ardent)に照らされ、赤みがかった苔(de mousses rougeâtres )に覆われたラズ・ベイルート岬の灰色の岩々( ses roches grises)の方へと視線が向いてしまう。

ところが、港へと入っていくと、一気にすべてが変わる(aussitôt tout change)。

荒涼(aride)としていた海岸(la côte)から、突如としてスイス・アルプスのような景観(une vue des Alpes)が開けるのである。いや、少なくともそう感じられるのだ。

そして、やっと目的地にたどり着いたという安堵が、「これがベイルートだ」(voilà Beyrouth)という言葉で、簡潔にして印象的に表現される。

このような劇的な変化は、ただ漠然と眺めているだけではおぼろげに過ぎ去ってしまう。しかし「私」はその変化を敏感にとらえ、あえて劇的に演出し、言葉によって定着させる。彼は単なる旅行者ではなく、旅する作家なのだ。

さらに作家としての「私」は、その体験を個人的な旅の記録にとどめず、パレスチナという多くの宗教や信仰の発祥地を訪れる巡礼者の一人として一般化する。

どんな巡礼者(tout pèlerin)にとっても、砂漠を旅し、太陽(le soleil)と埃(la poussière)に疲れ果てた(lassé)のちに訪れるベイルートは、「海のオアシス」(une oasis maritime)と感じられるのだ、と。

そのうえで、フランス人の巡礼者である「私」は、その慰めを与えるものが、北の国々では悲しい(triste)ものであるのに対し、南の国々では優美で(gracieux)、しかも強く望まれる(désirée)ものであることを付け加える。

最後に置かれた「雲だ!」(des nuages !)という感嘆は、灼熱の地にあって雲がいかに切実に望まれているかを、読者に鮮明に感じさせる効果をもつ。

この一節を読むだけでも、ネルヴァルが常に幻想に取り憑かれていたのではなく、現実を観察し、状況を繊細にとらえ、言葉によって美しい織物を紡いでいた作家であることがはっきりと伝わってくる。

雲に呼びかけた感嘆文に続き、次の段落では、雲への呼びかけがさらに続けられる。

Ô nuages bénis ! nuages de ma patrie ! j’avais oublié vos bienfaits ! Et le soleil d’Orient vous ajoute encore tant de charmes ! Le matin, vous vous colorez si doucement, à demi roses, à demi bleuâtres, comme des nuages mythologiques, du sein desquels on s’attend toujours à voir surgir de riantes divinités ; le soir, ce sont des embrasements merveilleux, des voûtes pourprées qui s’écroulent et se dégradent bientôt en flocons violets, tandis que le ciel passe des teintes du saphir à celles de l’émeraude, phénomène si rare dans les pays du Nord.

おお、祝福された雲よ! わが祖国の雲よ! 私は、お前たちの恩恵を忘れていた! その上、東方の太陽は、お前たちにさらに多くの魅力を与えてくれる! 朝には、お前たちはなんとも穏やかに色づき、半ばは薔薇色に、半ばは青みを帯び、まるで神話の雲のよう。その中からはいつでも、にこやかな神々が現れるのが見えるのでないかと期待してしまう。夕暮れには、素晴らしい光の輝きがあり、深紅のアーチは崩れ、やがて紫色の小片になっていく。その一方で、空はサファイア色からエメラルド色へと移ろう。北の国々では滅多に見ることのできない現象だ。

「雲よ!」(des nuages !)から「おお、祝福された雲よ!」(Ô nuages bénis !)への変化は、現実的な情景の描写から、現実から出発して心の中に生み出される印象へと、作家の意識の対象が変化していったことを示している。

雲が祝福されていると感じるかどうかは、客観的な基準によるものではなく、雲を目にする人間の思想や知識、感受性などによって決まる。

北の国では太陽は光と温かさの源であり、雲は光線を遮る迷惑な存在と見なされる。反対に、南の国では、じりじりと照りつける太陽の光は全てを焼き尽くす破壊者であり、雲は防御の役割を果たす。

その前提に立ったうえで、北の国からの巡礼者である「私」が、雲を祝福された(bénis)ものと見なし、その恩恵(vos bienfaits)を思うとしたら、それは、「私」が南の国に滞在する間にその地の世界観を身に付けたことを暗黙のうちに示している。

実際、ネルヴァルはエジプトやレバント、トルコでの一年間の滞在中、多くのヨーロッパ人旅行者とは異なり、現地の人々と直に交わり、その地の空気を深く吸い込み、オリエント世界に偏見なく溶け込もうとした。

その結果、いわゆる「オリエンタリズム」を内在化することなく、ヨーロッパ人の価値観だけで旅先の文化を見ることはなかった。西洋が東洋を「異質で、劣った、神秘的な他者」としてステレオタイプ化し、西洋文化の影としての東洋文化を憧れの対照として理想化するのではなく、東洋の世界観を習得することに努めたといえる。

その際、ヨーロッパ的な世界観を捨て、オリエントの世界観だけで全てを判断したわけではない。北と南、二つの世界観を巧みに融合することが、ネルヴァルの基本的な姿勢だった。

このことは、まず「オリエントの太陽」(le soleil d’Orient)への呼びかけからも読み取れることがでる。南の太陽は全てを「荒涼」(aride)にしてしまうものだが、南の太陽のありがたさを知る「私」は、オリエントの太陽が雲に「さらに多くの魅力」(encore tant de charmes)を与えると感嘆する。太陽と雲の善悪を論じるのではなく、二つのコントラストこそが魅力を生み出すのである。

続く「朝」(Le matin)と「夕」(le soir)の対比は、描写ではなく、印象を綴る詩的散文(prose poétique)となっている。

a. 「朝」

朝に関しては、日が昇るに従って、雲が徐々に半ばバラ色、半ばブルー(à demi roses, à demi bleuâtres)に染まる美しい情景が描かれる。これは現実の風景描写ではなく、ギリシア神話の曙の情景を下敷きにしている。

そのことは、「神話的な雲」(nuages mythologiques)や「にこやかな神々」(de riantes divinités)がそこから姿を現すのを待ち望む(on s’attend)という表現からも推測できる。

こうした情景は、旅行者である「私」がエーゲ海の群島に入り、初めてギリシアの島々を目にしたときの記述を思い出させる。

J’étais sur le pont dès cinq heures, cherchant la terre absente, épiant, à quelque bord de cette roue d’un bleu sombre que tracent les eaux sous la coupole azurée du ciel, attendant la vue du Taygète lointain comme l’apparition d’un dieu. (…)

Je l’ai vue (la Grèce ) ainsi, je l’ai vue ; ma journée a commencé comme un chant d’Homère ! C’était vraiment l’Aurore aux doigts de rose qui m’ouvrait les portes de l’Orient !

(Gérard de Nerval, Voyage en Orient, Introduction, XII. L’Archipel.)

午前五時、私はすでに甲板に出ていた。まだ姿を見せぬ大地を探し求め、碧天の天蓋の下、濃い青の海水が描き出す円環の果てを目で探っていた。まるで神の出現を待つかのように、はるか遠くにタイゲトス山脈の姿が現れる瞬間を待ち望んでいたのだ。

(中略)

私はそれ(ギリシア)をそのようにして見た。確かに見たのだ。私の一日はホメロスの歌のように始まった。まさしく「薔薇の指を持つ暁の女神」が、東方への門を私の前に開いたのだった。

(ネルヴァル『東方紀行』「序文」第12章、エーゲ海の群島)

このように、ヨーロッパ文化の中で、曙はホメロスの神々を思わせる。

その連想を受けて、ベイルートの港での朝においても神々に言及され、「私」の中で北と南が融合し、現実の情景から詩的な美が生まれてくる過程を、ここに垣間見ることができる。

b. 「夕」

夕暮れは、形と色の変化によって美が生み出される。

夕焼けで空や海が燃えるように輝く光景(embrasements)には、「素晴らしい」(merveilleux)という形容詞が添えられ、真っ赤な丸天井(des voûtes pourprées)が紫色の塊(flocons violets)へと変化していく様子が、崩れ落ちる(s’écroulent)、状態が劣化する(se dégradent)という否定的な動詞で描かれるにもかかわらず、むしろその変化によって形体と色彩の美が際立っている。

さらに、その変化の美を確認するかのように、空の色には宝石の比喩が用いられ、サファイアの濃い青(les teintes du saphir)から、エメラルドの鮮やかで透明感のある緑(l’émeraude)への移ろいとして描かれる。

こうした描写は、現実の風景を写実的に描いているというよりも、ネルヴァルが心に思い描いた光景を、詩的な散文によって表現したものだと考えられる。

今まさにベイルートの港に入りつつある情景を描いた、この二つの断片を読むだけで、ネルヴァルが決して狂気や幻想に囚われた神秘主義の作家ではないことが理解できるだろう。

そして、そうした偏見を排してネルヴァルの文を読むなら、描写から印象への移行が滑らかに行われ、詩的な散文によって綴られる美の世界が自然に立ち上がるのを、目の当たりにすることができる。

(2/2に続く)