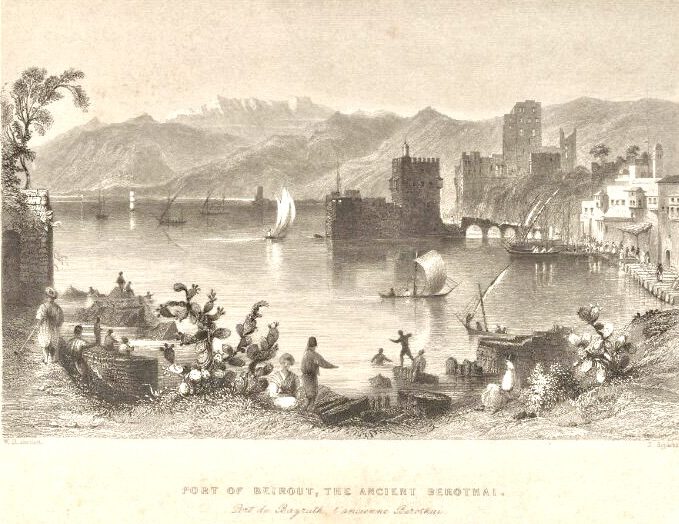

ネルヴァルは、繊細な感覚で現実を捉え、的確かつ生き生きとした描写を行い、その印象を率直でありながら詩的な散文で綴る作家だ。そのことは、カイロから出発したサンタ・バルバラ号ががベイルートの港に入港する場面を描いた一節からも実感できる。

(ネルヴァル 東方紀行 レバノンの旅 描写と印象 1/2)

ここでは、そうした印象が、旅行者の幅広い知識と密接に結び付き、独自の文学世界を創造していく様子を、ベイルートの街を散策しながら港へと至る行程を通して見ていくことにしよう。

Le quartier grec communique avec le port par une rue qu’habitent les banquiers et les changeurs. De hautes murailles de pierre, à peine percées de quelques fenêtres ou baies grillées, entourent et cachent des cours et des intérieurs construits dans le style vénitien ; c’est un reste de la splendeur que Beyrouth a due pendant longtemps au gouvernement des émirs druses et à ses relations de commerce avec l’Europe. Les consulats sont pour la plupart établis dans ce quartier, que je traversai rapidement. J’avais hâte d’arriver au port et de m’abandonner entièrement à l’impression du splendide spectacle qui m’y attendait.

(Gérard de Nerval, Voyage en Orient, Les Femmes du Caire, VII. La Montagne, V. Les Bazars. – Le Port.)

ギリシャ人街は港とつながっていて、その通りには銀行家や両替商が住んでいる。高い石の城壁には、いくつかの窓や格子のはまった小窓がわずかに開いており、中庭やヴェネツィア様式で建てられた内部空間を取り囲んでいる。これは、ドゥルーズ教徒の首長たちの統治と、ヨーロッパとの交易関係によって、長い間にベイルートが得た栄華の名残である。領事館のほとんどはこの街区に置かれており、私はそこを足早に通り抜けた。急いで港に到着し、そこで待ち受ける壮麗な光景の印象に、心ゆくまで身をゆだねたかったのだ。

(ネルヴァル『東方紀行』「カイロの女たち」、7. 山、5. 市場 — 港)

ギリシア人街(le quartier grec)、ヴェネツィア様式(le style vénitien)の建造物、ドゥルーズ教徒の首長たち(des émirs druses)といった名称は、パレスチナが、地中海を挟んで存在するヨーロッパ側とオリエント側の文明や政治勢力、宗教などが、長い歴史の中で複雑に入り交じった地域であることを示している。

多少煩雑になるが、この地域は現在のイスラエルとパレスチナの対立とも関係するため、できる限り簡潔に、かつネルヴァルの記述に関連する範囲を意識しながら、歴史的事実を振り返っておこう。

エルサレムを含むパレスチナ地域は、7世紀以来イスラーム帝国の勢力下に置かれていた。ただし、4世紀末から始まるビザンツ帝国時代には、レバント沿岸にギリシア正教徒を中心とするキリスト教共同体が存在し、オスマン帝国下でも「正教徒共同体」の一部として存続していた。

11世紀から13世紀にかけて十字軍の遠征が行われると、沿岸都市を中心に十字軍国家が樹立された。その際、ヴェネツィアやジェノヴァといったイタリアの都市が輸送や補給で重要な役割を果たし、東方交易を活発化させた。

1291年にアッカが陥落し、十字軍国家は滅亡すると、キリスト教国の影響力は沿岸部に限られる形で弱体化し、1517年にはオスマン帝国(トルコ)の支配が確立した。

19世紀前半、ベイルートはオスマン帝国シリア地方の主要港として急速に発展し、ヨーロッパとの交易が拡大していた。その時代、ギリシア人商人たちがベイルートに定住し、綿花や絹織物などの取引を担った。さらに、1821年のギリシア独立戦争に伴い、オスマン領内で迫害を逃れたギリシア人難民も少数ながらシリア・レバノン沿岸に移住した。

こうしたオスマン帝国支配下の状況の中で、エジプト総督ムハンマド・アリーが独立勢力として台頭し、1831年から1840年の間、息子イブラーヒーム・パシャが沿岸都市や主要都市を中心に進軍し、シリアやパレスチナを占領した。

ネルヴァルがこの地域を訪れた1842年の直前の1840年には、イギリス、オーストリア、ロシアなど列強が介入し、ムハンマド・アリーは、エジプトの世襲支配を認められる代わりに、シリア・パレスチナをオスマン帝国に返還させられた。

その際、フランスはナポレオン一世のエジプト遠征などもあり、エジプトとの結びつきが強く、ムハンマド・アリーを支持して他のヨーロッパ列強と対立した。

この影響は、レバノン山地に混在するドゥルーズ教徒(イスラーム系宗派)とマロニット教徒(東方カトリックの一派)の対立にも及んだ。

フランスはカトリック系のマロニット教徒を支持した。一方、イギリスは、1838年にドゥルーズ教徒が大規模な蜂起を起こした際、オスマン帝国と強力して間接的に介入し、エジプト支配の弱体化を図るなどした。

以上のような歴史は、旅人である「私」が言及する銀行家(les banquiers)や両替商(les changeurs)の住む通り、ベイルートの栄華(la splendeur)、ヨーロッパとの交易(ses relations de commerce avec l’Europe)などという言葉に反映されており、現在の街並の描写を通して、「私」はベイルートの街の歴史を垣間見ていることになる。

その後、街並を抜けて、「壮麗な光景」(le splendide spectacle)が待っている港(le port)にと移動することで、「描写」は次第に旅行者の「印象」(l’impression)へと移行していく。

港から見える壮麗な光景を前にして、「私」は観察者から夢想する者(rêveur)へと変化する。こうした変化は、美しい光景を前にした誰もが経験することだろう。

Ô nature ! beauté, grâce ineffable des cités d’Orient bâties aux bords des mers, tableaux chatoyants de la vie, spectacle des plus belles races humaines, des costumes, des barques, des vaisseaux se croisant sur des flots d’azur, comment peindre l’impression que vous causez à tout rêveur, et qui n’est pourtant que la réalité d’un sentiment prévu ? On a déjà lu cela dans les livres, on l’a admiré dans les tableaux, surtout dans ces vieilles peintures italiennes qui se rapportent à l’époque de la puissance maritime des Vénitiens et des Génois ;

ああ、自然よ! 美よ、海辺に築かれた東方の都市の言葉に尽くせぬ優雅さよ、生命のきらめく絵画よ、最も美しい人々の姿よ、服よ、小舟よ、真っ青な波の上で交差する帆船よ、お前たちがどんな夢想者にも引き起こす印象、それをどのようにして描き出すことができるだろうか? 実は、その印象は、予見された感情が実現したものにほかならないのだ。人々はすでに書物でそれを読み、絵画の中でも目にしてきた。特に、ヴェネツィア人やジェノヴァ人が海上で力を誇った時代に描かれた、古いイタリア絵画の中である。

最初に自然(nature)への呼びかけがあり、その美しさ(beauté)に感動して声を上げる。

その後、« grâce, tableaux, spectacle, des costumes, des barques, des vaisseaux »と、目の前に広がる光景を構成する要素を一つ一つ数え上げていく。こうした列挙は感情の高まりを伝え、詩的な印象を作りだしていく役割を果たしている。

その美が生み出す印象は、「私」だけでなく「あらゆる人」に共通すること。そのことが、« tout rêveur »(どんな夢想者でも)という表現によって示されている。

その上で、美の印象は本で得た知識や絵画で見た光景に由来する、という指摘がなされる。別の言い方をすれば、知識が体験の下敷きとなり、体験に輪郭を与えるのだ。

予め予見された感情(un sentiment prévu)とは、本や絵画で得た知識に基づくものである。目の前に広がる光景に感激する時、その光景はすでに知っている光景が現実化したもの(la réalité)であるという一節は、そうした知識と現実の関係について語っている。

ここでは、その知識の源泉として、ヴェネツィア人やジェノヴァ人が活動した古い時代の絵画(ces vieilles peintures italiennes)が挙げられている。

残念ながら、ネルヴァルが具体的にどの絵画を指しているのかは定かではない。ヴェネツィア派の画家ベリーニやカナレットの絵画などが、ベイルートの風景の印象と重なったのだろうか?

ネルヴァルの指摘によって気づかされるのは、私たちもまた、書籍や絵画から得た知識があるからこそ、ふと目にした光景に美を発見することがある、ということである。例えば、空に浮かぶ雲を見て、思わず印象派の絵のようだと感じることがある。

「描写」から「印象」への自然な移行は、こうした体験に基づいていると考えていいだろう。

次に、知識として知っている情景と目の前で展開する情景との関係が、過去と現在の類似という次元に移される。

mais ce qui surprend aujourd’hui, c’est de le trouver encore si pareil à l’idée qu’on s’en était formée. On coudoie avec surprise cette foule bigarrée, qui semble dater de deux siècles, comme si l’esprit remontait les âges, comme si le passé splendide des temps écoulés s’était reformé pour un instant. Suis-je bien le fils d’un pays grave, d’un siècle en habit noir et qui semble porter le deuil de ceux qui l’ont précédé ? Me voilà transformé moi-même, observant et posant à la fois, figure découpée d’une marine de Joseph Vernet.

しかし、今日驚かされるのは、そうしたものが、かつて人々が抱いていたそれに関する観念と、今でも非常に似ているのを発見することである。誰もが驚きながら、この色とりどりの群衆と肩をすり合わせる。彼らはまるで二百年前の人々のようで、精神が時代をさかのぼり、過ぎ去った世紀の輝かしい過去が一瞬にして再び形作られたかのようである。私は本当に、重々しい国の子、黒衣をまとい、先行する世代の死を悼むかのような時代の子なのだろうか。私は自ら姿を変え、観察しつつ、同時にポーズを取っている、まるでジョゼフ・ヴェルネの海景画から切り取られた一つの人物のように。

「私」は、旅先で目にしたベイルートの人々の服装が、絵画で見た二百年前の人々の服装と驚くほどよく似ていることに気づき、驚く。色とりどりの衣装をまとった群衆(cette foule bigarrée)の中を歩いていると、まるで過去が甦ったかのような印象を受ける。

実際、1700年頃のハーレムを描いた絵画と、19世紀のレバノンやエジプトの服装を描いた絵画を並べてみると、色彩感覚が共通していることがわかる。

それに対して、ネルヴァルが生きた19世紀半ばのフランスにおける男性の服装は、黒や紺のフロックコートにベスト、長ズボン、シルクハットといったものだった。

その色彩を踏まえて「私」は、自分たちの時代を「黒衣をまとった世紀」(un siècle en habit noir)と呼び、あたかも過去の世代に喪(le deuil)を捧げているかのようだと言う。

確かに、オリエントの人々の服装と比べれば、ほとんど黒一色のヨーロッパの男性たちは、喪服をまとっているように見えたに違いない。

ただし「私」は、カイロでの滞在を始めて以来、ヨーロッパ人コミュニティに入ることを避け、現地の人々の暮らしの中に溶け込もうとしてきた。そして、その姿勢は、ベイルートに来てからも変わらなかった。

服装に関しても同様で、黒い服ではなく、色彩豊かな衣を身にまとっていたに違いない。そのことが、十八世紀フランスの画家ジョゼフ・ヴェルネの海洋画(marine)を例にしながら、さりげなく伝えられる。

ベイルートの港に立つ「私」は、海洋画に描かれた人物(figure)の一人となることで、風景や人々を観察する(observant)だけでなく、まるでモデルとしてポーズを取っている(posant)かのように感じ始める。

そしてそのときの「私」が、ヴェルネの海洋画に登場する人物と同じく色彩豊かな衣をまとっていることは、私自身が変身した(Me voilà transformé moi-même)という言葉によって明確に示されている。

このようにして、目の前に存在する現実を反映していると同時に、「私」の知識と感性に基づく世界が作り出されていく。

ネルヴァルの紀行文を通じて私たち読者が目にするのは、まさにその世界の姿なのである。

こうした紀行文のあり方は、『シルヴィ』や『オーレリア』といったフィクション作品にも共通している。ネルヴァルを「夢と幻想の作家」としてのみ捉えていると、彼の鋭い観察眼や幅広い博識、そして詩的な散文の美しさを見落としてしまう。

反対に、彼の死の直後から貼られ続けてきたレッテルを剥ぎ、その繊細な文章を素直に読み解いていくことで、私たち読者はネルヴァルの本当の面白さや魅力を知ることができる。

その意味でも、『東方紀行』はネルヴァル世界への最良の入り口だといえる。