和歌山県串本町にある小さな美術館、応挙芦雪館で、長沢芦雪(ながさわ・ろせつ:1754-1799)の「龍・虎図襖」を見た。

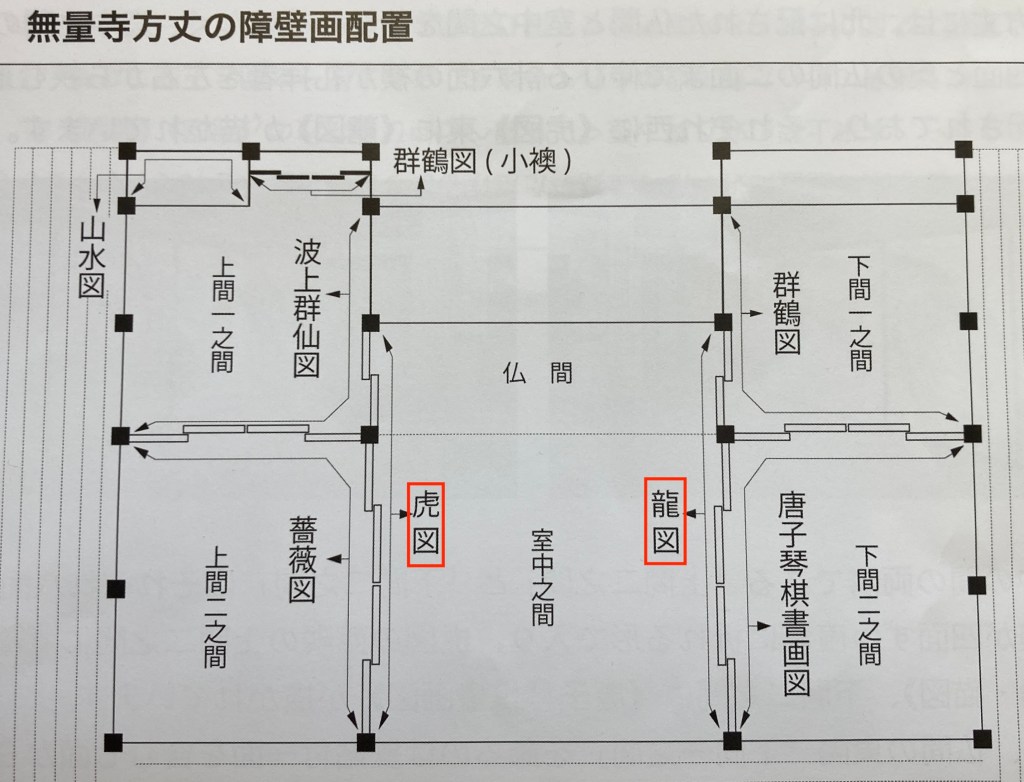

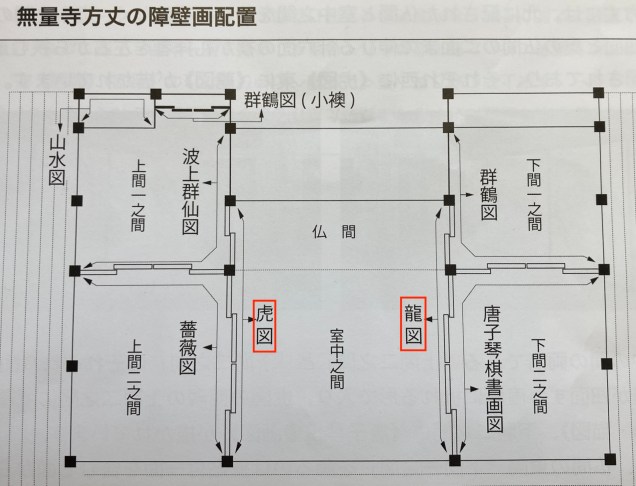

これらの水墨画は、およそ250年前に無量寺(むりょうじ)の方丈内部の襖(ふすま)に描かれたもので、現在は当時とほぼ同じ配置で展示されている。

この配置を知り、二枚の水墨画をこのように並べてみても、私たちはこの襖絵を、普通の絵画と同じように観賞の対象として眺めてしまうのではないだろうか。

少なくとも、応挙芦雪館に実際に赴き、虎と龍の描かれた襖を最初に目にしたときの私は、そのような視線しか持っていなかった。そしてそのために、最初は絵の正面に立ち、観賞を始めたのだった。

しかし、そのような姿勢では、襖の上で躍動する虎と龍の生命を奪ってしまうことになる。

応挙芦雪館の入り口を入ると、襖4枚に描かれた虎や龍の絵が大変な迫力で私たちに迫ってくる。

ここに置かれたものは精巧に作られた複製ではあるけれど、普通の展示会のように絵画が並列に置かれるのではなく、部屋の両側に配置されて私たちを挟み込む配置の効果もあり、とてもリアルな印象がする。

しかし、しばらく見ていると、どうしても「複製は複製」という感じを拭えなくなってくる。水墨画のごく微妙なかすれなどが平板になっていることが、否応なく感じられてしまうのだ。

これはこれでとても興味深いのだけれど、それでも本物を見たいという気持ちは抑えられない。

幸いなことに、応挙芦雪館には収蔵庫が併設されており、そこでは長沢芦雪の描いた本物の襖絵と対面することができる。

そこで隣にある収蔵館へ胸を躍らせながら向かい、実物の襖絵と対面した。すると、墨の濃淡やかすれ具合が手に取るようにわかり、複製との違いをはっきりと感じることができる。

それと同時に、襖が部屋の一部となっているために、私たちの目と描かれた絵との関係が、展示室とは少し異なることにも気づいた。

そんな感覚を持ちながらも、私はいつもの絵画鑑賞と同じように、絵の中央に真正面から立ち、全体を眺めていた。

すると、そのとき係の方が声をかけてくださり、絵を見る位置と目線の高さとの関係について説明してくださった。その解説のおかげで私は初めて、部屋の中に置かれた襖絵が、人々の生活の一部として命を宿していることを知ることができたのだった。

方丈の室中之間の奥には仏間があり、住職はそちら側に座る。それに対して檀家の人々は入り口近くに座る。したがって、お経を聞く人々にとっては、虎と龍の顔がすぐ目の前に迫り、足や尾は奥のほうにある。

また、座っているために自分たちの位置が低く、二匹の生き物を下から見上げる形になる。

そうして眺めてみると、虎の足が体に比してなぜあれほど長いのか、龍の体の一部が見えず、他方で後方の足の爪が異様なほど大きいことにも、自然と納得がいく。

それらが短く小さければ、身体のプロポーションは保たれて自然に見えるだろう。だが、後方にあるものが前方に劣らず巨大であることで、虎と龍がこちらに迫ってくる勢いがいっそう生き生きと感じられる。その迫力は、絵の正面に立って観賞していたときとはまったく異なっていた。

虎の目は下にいる私たちを見つめ、空中を飛ぶ龍の目は上を向いて再び天へと昇っていくようだ。その対比も、手前に座っていることでより鮮明に感じ取ることができる。

そうした解説を聞くと、襖絵は単に観賞のために描かれたものではなく、寺院の中で人々が日常を離れ、虎や龍とともに一つの空間を共有しながら生きるためのものであったことがわかる。

仏間の絵は、ただの絵ではなく、猫や鳥と同じように生きた存在として、見る者に迫ってくるのだ。

過去の日本では、絵画は人々とともに生きてきたのではないだろうか。

美術品として売買される商品ではなく、生活の一部として人々の身近にあったのではないだろうか。

応挙芦雪館を訪れ、そんな疑問が心に浮かび、私はこれまでとは違う絵画の味わい方を学ぶことができたのだった。

串本応挙芦雪館