富士山は、日本の象徴として最もふさわしい存在だと多くの人が考えているに違いない。では、その富士山に対して、日本人はどのような感情を抱き、どのように表現してきたのだろうか。

この問いに対して、奈良時代から平安時代を経て鎌倉時代前期にかけて作られた和歌や物語は、一見対照的な二つの心情を私たちに伝えてくれる。

山部赤人(やまべのあかひと)と西行(さいぎょう)の歌に、その典型を見ることができる。

田子の浦ゆ 打ち出いでて見れば 真白にぞ 富士の高嶺に 雪は降りける

(『万葉集』3-318)

風になびく 富士の煙(けぶり)の 空に消えて ゆくへも知らぬ わが思ひかな

(『新古今和歌集』1615)

赤人の富士には、真っ白な雪が降り積もり、永遠に続くような神々しい姿が描かれている。

それに対して、西行の富士には風が吹きつけ、噴火の煙が空に消えていくさまが、生の儚さや無常観を象徴している。

奈良時代から平安時代へと時代が移りゆくなかで、富士山に託された心情は、このように変化していったのである。

その変遷の過程をたどることは、日本人の心のあり方を、私たち現代人にあらためて問いかけてくれるだろう。

(1)神さびて高く貴き富士

まず、富士山の姿に神性や永遠性を感じ取った、日本人の心のありようをたどってみたい。

A. 山辺赤人の富士の歌

「田子の浦ゆ」は、実は反歌であり、その前に置かれた長歌で山部赤人が語り伝えようとした富士山の姿は、「神(かむ)さびて高く貴(たうと)き」ものだった。そして、その神々しさを象徴するのが、「時じくそ(止むことなく)」降り続く「雪」である。

この長歌こそが、現代の私たちにも通じる富士山のイメージの起源にあると考えられる。そこで、その全文を現代語訳で読んでみよう。――ちなみに、この時代にはまだ「富士」という漢字は定まっておらず、この歌の中では「布士」や「不尽」と記されていた。

天と地が分かれた時から 神々しく 高く貴い 駿河にある 布士(ふじ)の高嶺を 大空はるかに 振り仰いで見ると 空を渡る太陽の 姿も隠れ 照る月の 光も見えず 白雲も 行くのをためらい 絶え間なく 雪は降っている 語り伝え 言い継いでいこう この不尽(ふじ)の高嶺は

(『万葉集』3-317)

「天と地が分かれた時」という表現は、『古事記』冒頭の「天地(あめつち)始めて発(ひら)けし時」を思わせる。富士山はその時からすでに存在し、その高嶺を仰ぎ見ると、太陽の光も月の光も遮るほどに高く、雲さえもその高さには届かない。

そして、その頂に絶え間なく降り続く雪は「永遠」を象徴し、富士山が神と見なされる存在であることを示している。

このような長歌を受けて詠まれた反歌では、「真白にぞ不尽(ふじ)の高嶺に雪は降りける」と、雪に白色が付け加えられ、富士山の神々しさがいっそう印象的に描き出されている。

B. 神仙思想の投影 — 都良香『富士山記』

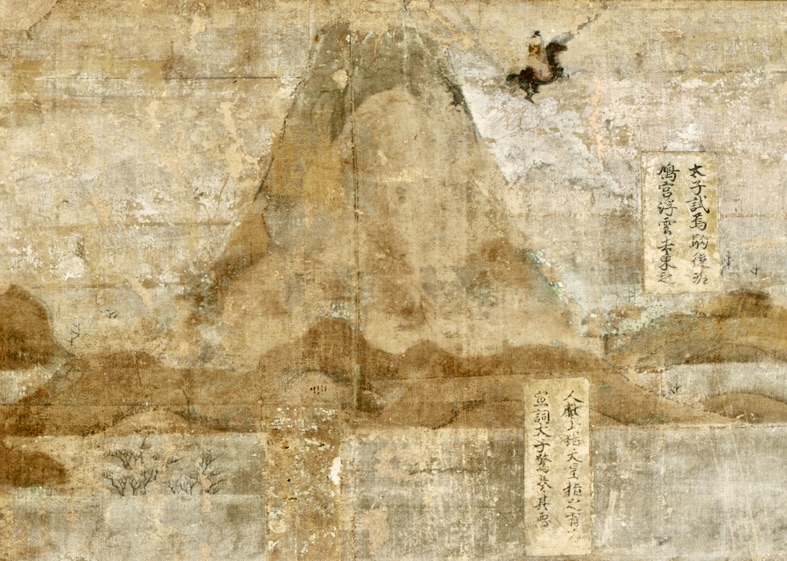

都良香(みやこのよしか)が9世紀後半に漢文で著した『富士山記』では、富士山に神仙思想が投影されている。

神仙思想とは、古代中国における不老不死への憧れを源とする思想であり、人々は仙人が住む蓬莱(ほうらい)や崑崙山(こんろんさん)と呼ばれる理想世界に至ることを夢見た。

都良香はまず富士山の巨大さに言及し、尖った峰は天に接し、曲がり連なる麓は数千里にも及ぶと述べる。

そこには霊気が満ち、「神仙たちが遊び集う所」に違いないとする。そして、その実例として、二つの出来事に言及される。

i. 承和(834–848)年間には、山の峰から小さな孔のあいた珠玉が落ちてきたという。それは仙人の簾(すだれ)に連ねられた珠がこぼれ落ちたものに違いない。

ii. 貞観17(875)年11月5日には、白衣の美女二人が頂上に現れ舞っているのを人々が見たと、ある老人が伝えている。

ちなみに、貞観16年から18年(874-876年)にかけて、貞観大噴火(じょうがんだいふんか)と呼ばれる富士山の噴火があり、文献記録に残るうちでは最大規模のものだったと考えられている。

こうして富士山の霊性が確認されたのち、都良香は実際の信仰についても言及する。

山の名は「富士」という。その名前は(富士)郡の名を取ったものである。山には神があり、その名を浅間大神という。(中略)富士山に積もった雪は、春になっても、夏になっても消えることがない。

(都良香『富士山記』)

このように、『富士山記』では、前半部分で語られた神仙思想と、浅間大神を祭る日本の山岳信仰とが融合している。

そして、神的な富士を象徴するのは、「春や夏になっても消えない雪」。それは風景描写であると同時に、霊的な象徴でもある。つまり、「不変」や「不滅」といった仙界的性質を表し、富士山を、変わらぬ清浄さと永遠性を備えた神の座として描き出しているのである。

(3)『常陸国風土記』 「筑波山と富士山」

『常陸国風土記』は養老7年(723年)頃には成立していたと考えられるため、山部赤人や、次の項目で検討する高橋虫麻呂などと同時代の富士山観を伝えているといっていいだろう。

常陸国は現在の茨城県の大部分を含む地域であり、筑波山と富士山とを比較することは、「昔の人が常世(とこよ)の国と言い伝えてきた」とされる常陸国に立つ筑波山の価値を高めるために行われたのではないか、と推測されている。しかし、本当にそれだけだろうか?

「筑波山と富士山」で語られるのは、祖神(おやがみ)が国土を巡行し、日暮れになって福慈(ふじ)山の神と筑波山の神に一夜の宿を請うという話である。(繰り返すことになるが、8世紀にはまだ富士という漢字が定着していず、様々な書記法が使われていた。)

その日は新穀の収穫祭にあたっていたため、福慈の神は「家中がこもって物忌(ものいみ)をしているので泊められない」と申し出を断る。一方、筑波山の神は「親神さまの仰せをお受けしないわけにはまいりません」と言い、祖神の願いを受け入れる。

その対照的な対応が、二つの山の性格を決定づけることになる。

福慈の山は常に雪が降って人が登ることができず、一方、筑波の山には人々が集まって歌い、舞い、飲み食いすることが、今に至るまで絶えることがない。

『常陸国風土記』「筑波山と富士山」

この物語は、尊い神をもてなすことで幸福を得、逆に冷たく扱うことで好ましくない報いを受けるという、報恩と神罰の構図に基づいており、伝説や昔話によく見られるモチーフである。

筑波山には人々が集い、賑わい、飲食の供え物がなされる。人間的な観点からすれば、筑波山は祖神からの「報い」を受けた山であるといえる。

では、「筑波山と富士山」はそれだけの話なのだろうか。

注目すべきは、福慈の神が祖神の願いを拒んだのが、新穀の収穫祭の日であったという点である。その日は物忌みを行うのが宗教的に正しい行為であり、福慈の神はそれを守ったことになる。

しかし、その結果として、富士山には常に雪が降り、人が登ることも、供え物を捧げることもない。

このことは、富士山が人間の近づくことのできない超越的な存在であり、「降り続く雪」がその超越性と永遠性を象徴していることを意味していると考えられる。

常陸の人々にとって、筑波山が人間的で親しみやすい「常世」としての山であるとすれば、富士山は近づきがたく、それだけにますます神々しい山として描かれる。それが、この伝説の伝えるメッセージだと考えてもいいだろう。

D. 高橋虫麻呂の富士の歌

『万葉集』巻三には、山部赤人の富士の歌のすぐ後に、高橋虫麻呂(たかはしのむしまろ)による富士の歌が続いて収録されている。

高橋虫麻呂は、山部赤人と同様に富士山の「神々しさ」を強調し、神が宿る場であることを詠んでいる。ただし、神の存在を感知する際に着目したのは、人間の共感覚(臭覚と聴覚の連動)だった。

名高い甲斐の国に続き、駿河、そして相模の国の境にそびえる不尽(ふじ)の高嶺は、天の雲でさえ行くのをためらい、飛ぶ鳥もまた翔け登ることができない。焼ける火を雪で消し、降る雪を火で消す。理解することもできず、言葉で言い表すこともできない。名前も知らぬ霊母が鎮座し、神の香りが聞こえる。

(中略)

不尽の高嶺は、見ていて飽きることがなく、その香りが聞こえる。

(『万葉集』3-319)

甲斐と駿河にまたがり、さらに相模にまで及ぶ巨大な山。不尽の高嶺には雲も鳥も達することができず、雪と火とが互いに打ち消し合うという不思議な現象が繰り返される。そして、名も知れぬ母なる霊がそこに鎮まる。

そうした山も霊も、人間の理解を超え、言葉では説明しえない存在として描かれている。

そして、「香聞(にほひきく)」によって、視覚では捉えられないものが感得される。嗅覚と聴覚が連動して働くことで、理性では把握しえない気配が感じ取られ、神の姿が見えなくとも、その存在を確かに感じるという神秘的な体験がもたらされる。言い換えれば、富士山の「超越性」は、「香聞」によって人間的な感覚の次元へと引き寄せられるのである。

高橋虫麻呂は、そのような共感覚的体験を詠み込んだのだった。

富士山の神性が人間的な次元で感知されるにあたり、とりわけ注目したいことがある。それは、「焼ける火を雪で消し、降る雪を火で消す」という現象。一般的には、万年雪と噴火の炎が矛盾する働きを示すことが、人間には理解しがたい神秘的な現象を意味すると考えられている。しかし、雪と火の相互作用には、「時間」の流れを感じさせる効果も潜んでいる。

山部赤人は「絶え間なく雪は降っている」と記し、都良香であれば「積もった雪は春になっても夏になっても消えることがない」と述べるように、「雪」は常に降り続き、決して解けることのない「永遠」を象徴していた。それは、人間の及ばぬ神の世界の存在である。

これに対して、人間的な感覚の次元を詠う高橋虫麻呂の歌では、「雪」は「火」とのあいだで反復する。

富士山では781年(天応元年)、および800〜802年(延暦19〜21年)にかけて度重なる噴火が記録されており、虫麻呂が現実の現象を踏まえて詠んだ可能性も考えられる。

だが、歌の中で雪と火が互いに打ち消し合う作用に言及することは、たとえその運動が反復するとしても、神的な「永遠」を離れ、人間的な「時間」を導入することにつながる。富士山にも時間が流れ始めるのである。

雪が時間の流れに取り込まれることは、この長歌に続く短歌によってさらに明確に示されている。

不尽の嶺に 降り置く雪は、六月十五日に 消ゆるといへども、その夜に降りけり。

(『万葉集』3-320)

富士山では旧暦6月15日(西暦で8月上旬)に雪が消え、子の刻(翌日午前0前後の2時間)に新たな雪が降り出すという言い伝えがあった。

この反歌はそのことを踏まえて詠まれたものであり、真夏にもかかわらず雪が降るという現象は、富士山の神秘性や永遠性の表現とみなされてきた。

確かに、それは富士山を神格化された存在として描くことに通じる。

しかし、その自然現象を「面白い」と感じるのは人間であり、そこには季節感や時間の経過を意識する人間的な感覚が前提としてある。

したがって、「雪が消え、また降る」ことを取り上げることは、富士山を人間の世界の山として感じ取る行為でもある。

このように見ると、『常陸国風土記』における筑波山の描写と同様に、富士山が人間的で親しみやすい山として捉えられる萌芽が、高橋虫麻呂の歌にすでに現れていると言えるだろう。

富士山が人間に寄り添う存在でもあったことは、『古今和歌集』の「仮名序」に、「筑波山にかけて君を願ひ」という言葉に続けて、「富士の煙によそへて人を恋ひ」と記されていることからも読み取ることができる。

「よそへて(寄せて)」とは、富士山から立ちのぼる煙を、人間の恋の感情に重ね合わせることである。

『万葉集』をはじめ、『古今和歌集』や『竹取物語』などにおいても、富士山は心情を託す対象として取り上げられ、その流れはやがて西行の歌にも受け継がれていく。

こうした流れをたどることは、富士山を神として捉える伝統と並んで、日本人の心のあり方を探るうえで、とても興味深い。