天照大御神(あまてらすおおみかみ)について、一般の日本人はどのようなことを知り、どのようなイメージを抱いているのだろうか。

岩戸隠れのエピソードで知られる太陽の女神であり、伊勢神宮に祀られ、皇室の祖先神で、日本神話の中で最も尊い神である。多くの人は、おおよそこのような、やや漠然とした理解を抱いているのではないだろうか。

もしそうだとすれば、その背景には、日本神話が語られている『古事記』(712年)や『日本書紀』(720年)を、私たちが実際にはほとんど読むことがないという事情がある。その点において、日本の状況は、ヨーロッパでギリシア・ローマ神話が比較的広く読まれている状況とは、かなり異なっていると言えるだろう。

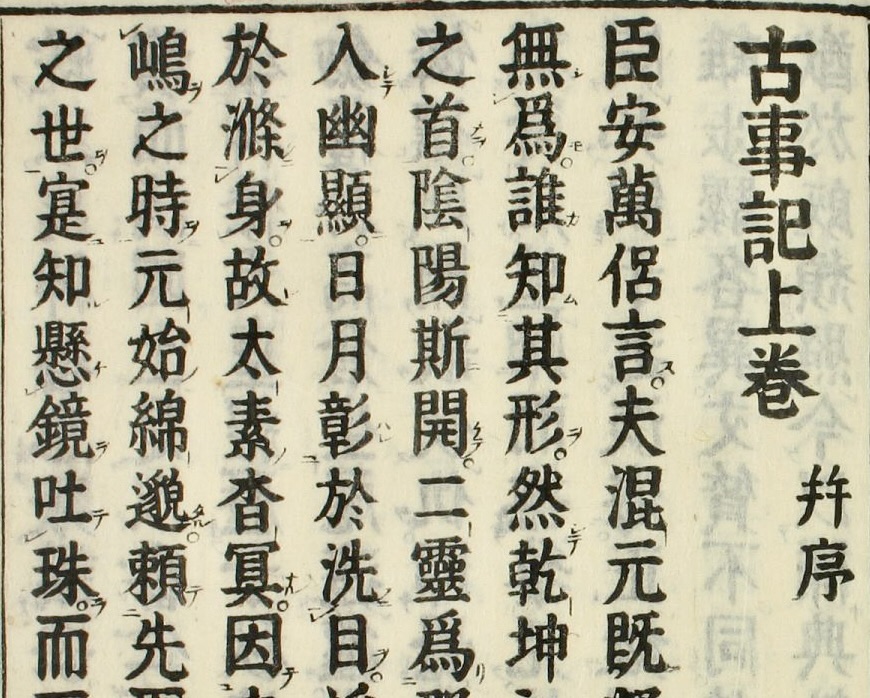

さらに、日本の神話を体系的に語った最初の書物である『古事記』や『日本書紀』についても、それらが誰によって、いかなる意図のもとに編纂されたのかは、十分に知られているとは言いがたい。『古事記』が日本語を漢字によって書き写した書物であるのに対し、『日本書紀』は漢文によって記された歴史書であるという基本的な違いでさえ、必ずしも広く共有されているわけではない。

その結果、日本神話の中心的存在とも言える天照大御神についても、どのような経緯で主神と見なされるようになったのか、また神話の中でどのような役割を担っているのかといった点が、深く考えられることのないまま、半ば自明のものとして受け入れられているように思われる。

もちろん、そのような理解の仕方であっても、知らないままで差し支えが生じるわけではない。しかし、知らないということに気づいてしまうと、つい知りたくなるのも人情である。そうした思いに導かれて、ここでは少しだけ、天照大御神について掘り下げて考えてみたい。

(1)『記紀』の編纂意図

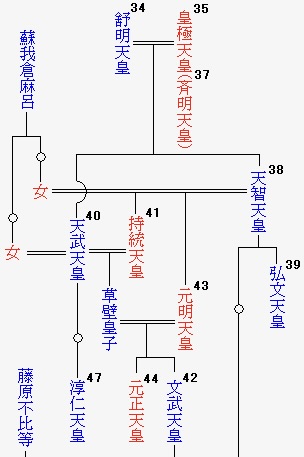

一般に、言葉や文章には、それを発した主体の意図が何らかの形で反映されると考えられている。『古事記』と『日本書紀』は、7世紀後半、第40代天武天皇の時代に史書の編纂が構想され、その後、持統朝から元正朝にかけて成立したとされる歴史書である。これらの書物については、天武系王権の成立と安定化を背景として、天皇家による支配の正統性を示すことが重要な目的の一つであったと考えられている。

ここで言う「天皇家」とは、主として天武天皇から続く系統を指すと理解される。その点を考えるためには、前代の天智天皇との関係、とりわけ壬申の乱をめぐる政治状況を踏まえておく必要がある。

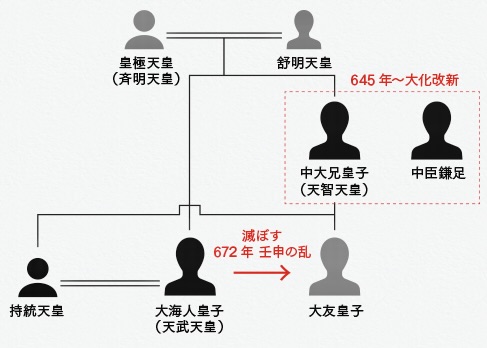

第38代天智天皇の即位前の名は中大兄皇子(なかのおおえのおうじ)であり、645年の政変が後に「大化の改新」と呼ばれる出来事として知られている。

その後、672年に起こった壬申の乱は、皇位継承をめぐる争いとして位置づけられている。天智天皇は、息子である大友皇子を後継者とする構想を持っていたとされるが、天皇の弟である大海人皇子が挙兵し、戦いに勝利した。その結果、大海人皇子は天武天皇として即位するに至った。

天武天皇の治世下で史書編纂が企図された背景には、このような経緯で成立した王権を、神話や歴史の体系の中に位置づけ直す必要があったことが関係していると考えられている。

その際、神話的叙述を通じて、天皇家が神々に連なる系譜を持つ家系であることを示し、その支配が政治的・宗教的に正当なものであることを説明しようとする意図が働いていたと見ることができる。

712年に成立した『古事記』は、漢字を用いて日本語の音や語順を表記する、いわゆる変体漢文的な表現を多く含む書物である。このような表記の性格から、その受容者については、宮廷内部や有力豪族層を主な想定読者としていた可能性が指摘されている。

内容は、神々や国土の生成、国譲りの神話から始まり、天孫降臨を経て天皇の系譜へと連なり、第33代推古天皇の代までが語られている。

神々の中でも天照大御神を最高神と位置づける構図は、天皇家が神的系譜に属する存在であることを示す物語構造として理解されている。

一方、720年に完成した『日本書紀』は、全編が漢文で記されており、その成立背景には、東アジアの漢字文化圏を強く意識した編纂方針があったと考えられる。

とりわけ、中国大陸の王朝国家である唐を念頭に置き、自国の歴史と王権の正統性を国際的に説明し得る形で提示しようとする意図が込められていたと指摘されている。

倭国は、隋・唐の冊封体制との距離の取り方を模索してきた経緯を持つ。その一例として、『隋書』倭国伝には、倭王が「日出処の天子、致書日没処の天子」とする国書を送ったことが記されており、この表現に対して隋の天子が不快の意を示したことも伝えられている。

こうした対外関係に関する記憶や認識を背景として、『日本書紀』は、天武天皇の時代に新たに成立した「日本」という国家の歴史と、「天皇」の正統性とを、東アジア世界において説明し得る形で提示しようとした史書であったと考えられる。

そのため、『日本書紀』では、中国の正史に見られる書記法を踏まえ、「本伝」に続いて「一書に曰く」という形で異伝を併記するなど、漢字文化圏において通用する史書形式が意識的に採用されている。

また、神話部分においては、天照大御神を中心とする支配構造の構想に加え、高天原(たかまがはら)と葦原中国(あしはらのなかつくに)という二つの世界が生成される過程にも重点が置かれている点が特徴的である。

そこでは、生成と支配という段階が連続的に語られており、生成の局面においては、天照大御神ではなく、「産霊(むすひ)」に関わる神が重要な役割を担っている。

この点においても、中国の史書に見られる「天地生成」と「王権成立」という二段階の叙述形式と構造的に相似していると考えられる。

歴史書として見ると、『日本書紀』は、神話から天皇へと至る構成を『古事記』と共有しつつも、記述は推古天皇の代で終わらず、天武天皇の後を継いだ第41代持統天皇の治世まで及んでいる。その結果、第34代舒明天皇の時代から、史書が編纂された当代に至るまでを含む構成となり、天武朝に始まった編纂構想が、その後も継承されていったことを示していると考えられる。

以上のように、『古事記』と『日本書紀』では想定される読者層が異なり、それに応じて叙述の力点にも違いが見られる。しかし、天皇支配の正当性を示すという点においては、両者はいずれも共通した意図のもとに編纂された史書だった。

そして、王権の支配という原理を、神々の時代から人間の歴史へと一貫して貫く存在として、天照大御神が位置づけられたのだった。

(2)なぜ天照大御神なのか?

ここからは、天照大御神が主神と位置づけられるようになる契機が、672年に起こった壬申の乱にあったとする仮説について検討していきたい。

壬申の乱についての記述は、基本的に『日本書紀』に拠るほかないが、そこに描かれている出来事が、大海人皇子(のちの天武天皇)の側から構成された叙述であることを念頭に置くと、編纂者の意図が比較的明確に浮かび上がってくる。

乱の勃発以前、天智天皇が大海人皇子を近江宮に招き、皇位継承について語ったとされる場面がある。その際、大海人皇子は、天智天皇の子である大友皇子への皇位継承を勧め、自らは出家して吉野に退く意思を示したと記されている。

この挿話は、迫り来る危険を察知し、それを巧みに回避した人物として、大海人皇子の慎重さや思慮深さを印象づけるために配置されたものと読むことができる。

またこの時、天智天皇の臣下の中には、大海人皇子が吉野へ向かう姿を見て、「虎に翼をつけて放つようなものだ」と評した者がいたという逸話が記されているが、これもまた、後の天武天皇を讃える言葉にほかならない。

672年、天智天皇が没すると、皇位をめぐる緊張が一気に高まった。『日本書紀』壬申紀によれば、このとき大海人皇子のもとに、「大友皇子が兵を率いて吉野へ向かおうとしている」という知らせがもたらされたとされている。

この記述は、壬申の乱の発端を理解するうえで重要である。『日本書紀』は、戦いのきっかけを大友皇子側の動きとして描き、大海人皇子はそれに対応して行動を起こした、という構図を取っているからである。つまり、同書の叙述に即して読めば、壬申の乱は大海人皇子による一方的な反乱ではなく、差し迫った危機への対処として始まった出来事として語られている。

この点を踏まえると、「大海人皇子は天皇側に対する反乱者であり、その反乱者が勝利した」という現代的な見方は、必ずしも『日本書紀』の立場を正確に反映したものではないことがわかる。

672年当時、天智天皇はすでに亡く、皇位の正統性は確定していなかった。『日本書紀』は、この不安定な状況の中で、大海人皇子の行動を「正統な秩序を乱す反逆」ではなく、「身を守り、天下を正すためのやむをえない決断」として描こうとしているのである。

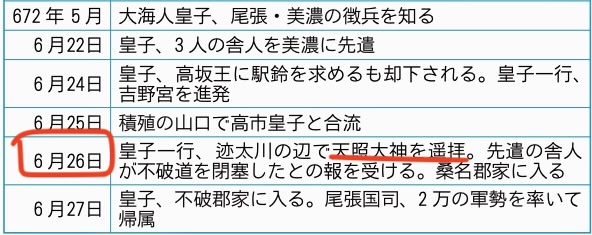

実際、攻撃の知らせを受けた大海人皇子は、ただちに行動を起こす。『日本書紀』によれば、皇子は東国の豪族たちに使者を送り、協力を要請するとともに、自らも吉野を脱して尾張方面へ向かった。その途上で草壁皇子(くさかべのみこ)や高市皇子(たけちのみこ)らと合流し、次第に軍勢を整えていく様子が、日付を追って詳細に記されている。

こうした叙述は、大海人皇子が計画的に反乱を起こした人物というよりも、状況に応じて支持を集め、行動を拡大していった指導者として描かれていることを示している。そして最終的に、近江朝廷の軍を破り、勝利を収めるに至る過程は、「天命」が彼に味方した結果であるかのように構成されている。

もちろん、これらは『日本書紀』という、天武天皇の治世を正当化する立場で編纂された史書の語りである。実際の政治的駆け引きや軍事的主導権については、なお検討の余地がある。しかし少なくとも壬申の乱の叙述に関する限り、『日本書紀』は一貫して、大海人皇子を「反乱者」としてではなく、「正統な王権を担うべき存在」として描いている。その点を踏まえて読むことが、この史書を理解するための重要な視角となる。

壬申の乱の終結後、大海人皇子は天武天皇として即位し、その後を妻である持統天皇が継いだ。こうして、天皇を中心とする国家体制が次第に整えられていったと理解されている。

この過程において、天照大御神が、単なる地方的神格の一つではなく、国家の主神として位置づけられるようになる重要な契機が、この戦乱にあったのではないかと考えられる。

壬申の乱の勝利は「天命」によるものと説明されるが、その「天命」が天照大御神の神意に由来することを示唆する記述が、『日本書紀』には見られるのである。

実際、『日本書紀』壬申紀によれば、近江朝廷軍の攻勢を避けるため、大海人皇子は少数の兵と、妻である鸕野讃良皇女(うののさららのひめみこ、のちの持統天皇)のみを伴って吉野を脱し、尾張方面へと向かった。その途上で伊賀に入り、鈴鹿を越えて三重郡家へ進み、さらに「朝明郡(あさけのこおり)の迹太川(あとがわ)のほとりにおいて、天照大神を仰ぎ見て拝した」と記されている。

『日本書紀』は、この出来事についてそれ以上詳しく語ってはいない。しかし、『万葉集』には、天照大御神を奉斎する伊勢神宮が戦の勝利を導いたことを詠う挽歌が収められている。

和歌と歴史書という表現形式の違いを考えると、和歌に表現された内容をそのまま歴史的事実とみなすことには慎重であるべきだろう。とはいえ、当時の天皇家の自己認識や政治的メッセージは、和歌という形式を通じて、より率直に公に示されていたと考えることもできる。

たとえば柿本人麻呂は、「大君(おおきみ)は 神にしませば 天雲の いかづちの上に いほりせるかも」(天皇は神でいらっしゃるので、天のいかづちの上に仮の宮をお造りになったことだ)と詠み、天皇の神性を明確に歌い上げた歌人であった。

その人麻呂が壬申の乱を主題として詠んだ作品が、「高市皇子(たけちのみこ)の城上(きのへ)の殯宮(もがりのみや)のときに、柿本人麻呂が作った歌」(『万葉集』2-199)である。

この長歌の前半では、まず天武天皇を神的存在として讃える表現が置かれ、続いて壬申の乱における高市皇子(たけちのみこ)の活躍が描写される。後半では一転して、主人を失った高市皇子宮に仕える人々の悲嘆や、葬送の情景が語られている。

その冒頭部分において、柿本人麻呂は、高市皇子の父である天武天皇について、「明日香の真神(まかみ)の原において、天上なる神々の御門を畏れ敬いつつお定めになり、岩にお隠れになって鎮まっておられる」と詠っている。

ここで用いられている「真神(まかみ)」という語は、単なる神ではなく、「真の神」、すなわち偽神や地方的神格ではない存在を意味する語であり、天照大御神を頂点とする皇祖神の系譜を暗示していると解釈することができる。したがって、「真神の原」とは、神的正統性が地上において顕現する場を指す表現であると考えられ、それが明日香に比定されている点は、高天原がこの地において現成していることを示唆するものといえよう。

また、「岩にお隠れになって」という表現は、天照大御神の天岩戸神話を強く想起させる。

かつて天照大御神が岩戸に隠れたという神話的出来事を踏まえつつ、天武天皇が「いま、ここに鎮まっている存在」として語られることで、神と天皇とが重ね合わされる構図が成立している。この点は、人麻呂の別の歌に見られる「大王は神にしませば」という表現とも密接に呼応しており、天皇を神的存在として把握する当時の王権観を、きわめて明瞭に示している。

このような天照大御神の暗示を経たうえで、歌は戦闘の場面へと移行し、伊勢神宮への直接的な言及が現れる。しかも、その場面で「神風」という語が用いられている点は、きわめて注目される。

伊勢の渡会(わたらい)にある斎宮(さいぐう)から、神風が吹き起こり、(あるいは激しく吹き荒れて、)天の雲を巻き上げ、太陽の光さえ見えなくなるほど、世界を常闇で覆うようにして、この瑞穂の国は定められました。

その国を、神の御心のままに、大地にしっかりと根を下ろすように治め、八方すべてを知ろしめすわが大王(おおきみ=武市皇子)が、「天下を治める」とお告げになるならば、その治世は、きっと万代にわたって、変わることなく続いていくことでしょう。

(「高市皇子の城上の殯宮のときに柿本人麻呂が作った歌」)

ここでいう「伊勢の渡会(わたらい)」とは、伊勢神宮を中心とする天照大御神の祭祀圏を指す表現であり、「斎宮(さいぐう)」とは、天照大御神に奉仕するために選ばれた未婚の皇族女性、すなわち斎王が居住し、潔斎と祭祀を行った宮殿、ならびにその制度を意味している。

その斎宮の地から「神風」が吹くと詠われていることは、壬申の乱における勝利が、天照大御神の神威によってもたらされたものであると、柿本人麻呂が明確に位置づけていることを示している。戦乱の結果を左右した力は人間の武力ではなく、伊勢に坐す神の働きであったという理解が、ここにははっきりと表明されているのである。

このように見るならば、壬申の乱に際して行われた大海人皇子の天照大御神への遙拝と、伊勢神宮に奉られる天照大御神が国家の主神としての地位を確立していく過程とのあいだに、深い思想的連関があったことが、この挽歌によって象徴的に示されていると言えるだろう。

もっとも、壬申の乱そのものが、ただちに天照大御神の主神化を決定づけたと断定することはできない。しかし少なくとも、その勝利が天照大御神の神威によって説明され、物語として語り直されていく過程が存在したことは確かである。

『万葉集』に見られるこれらの表現は、その過程を象徴的に伝える資料であり、天照大御神が王権の神話的基盤として位置づけられていく一つの節目を示している。

次に、『古事記』と『日本書紀』において、天照大御神がどのような過程を経て、日本の神々の主神であり、また皇室の祖先神として描かれていったのかを見ていくことにしよう。