(3)『古事記』と『日本書記』における

日の神・天照大御神の主神化の過程

『日本書記』には、壬申の乱の過程において、大海人皇子の一行が「天照大神を仰ぎ見て拝した」とされる一節があり、その祈りが聞き入れられて勝利がもたらされた、という意図を読み取ることができる。

この記述は、神武天皇以来の天皇の権力基盤が固まり、政権が安定するにつれて、天照大御神を国家の主神として祭り上げていく一つの流れを形成したと考えられる。

A. 『日本書記』本文 天下を治める日の神

『日本書記』の本文において、天照大御神の誕生を語る部分では、イザナギとイザナミが国生みを終えた後、自然界のさまざまな事物を生み、その創造の最後に「日の神」を生んだとされる。その神の名前の一つが天照大御神である。

まず海が生まれ、次に川が生まれ、さらに山が生まれた。その後、木の祖神である句句廼馳(くくのち=樹木の根源神)が生まれ、草の祖神である草野姫が生まれる。草野姫は、野槌(のづち)とも呼ばれている。

こうして伊弉諾尊(いざなぎのみこと)と伊弉冉尊(いざなみのみこと)は相談し、言った。

「私たちはすでに大八洲国をはじめ、山や川、草や木まで生み出した。ならば、天下を治める主を生まないわけにはいかない。」

そこで二柱の神は日の神を生み、大日孁貴と名づけた。「大日孁貴」は「おおひるめのむち」と読み、「孁」は“ひるめ”と読む。ある書には天照大御神と記され、また別の書には天照大日孁尊(あまてらす おおひるめのみこと)とも記されている。

この神は光り輝く霊妙な神で、その光は天と地、さらに東西南北の四方すべてに行き渡り、世界の隅々を照らしていた。そのため二柱の神は喜び、言った。

「私たちの子は多いが、これほど霊しく不思議な子はかつてなかった。この国に留めておくべきではない。早く天へ送り、天上の政を司らせるべきである。」

当時は天と地の隔たりがまだ大きくなかったため、天の柱を立て、それを押し上げて天上へ送ったという。

(『日本書記』神代上、本文)

この一節は「神生み」の最終局面にあたり、日の神=天照大御神が「天下を治める主」として生み出されたことを明確に示している。すなわち、それまで世界の創造を語る神話であったものが、天照大御神の誕生によって、創造された世界を「統治」する神話へと展開していることになる。

さらに、あまりにも輝かしい神であるため、天照大御神は天上を治める神として天に送られる。

このことは、天照大御神が超越的な存在であることを示すと同時に、地上を治めるのは天皇であるという含みも込められていると考えられる。

天孫降臨神話において、天照大御神の孫である瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)が地上に降り、初代天皇である神武天皇へとつながる挿話の前提となっていることからも、この推定は妥当であるといえる。

B. 『古事記』と『日本書記』異文 イザナギの左目から生成

『古事記』と『日本書記』の一部異文では、まったく異なる誕生物語が語られている。

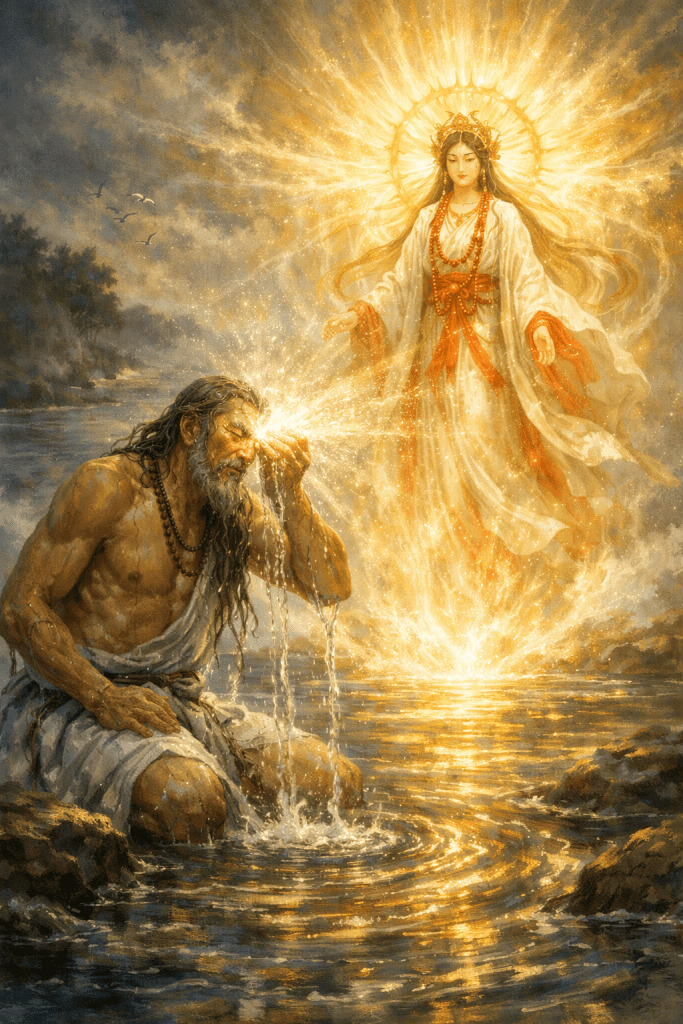

イザナギは火の神を生んだことが原因で命を落とし、黄泉の国へ向かう。その後を追って夫のイザナミが黄泉の国に赴くが、腐敗した妻の姿を目にして逃げ出してしまう。そして、追手を逃れてやっとの思いで地上に戻り、黄泉の国の汚れを清めるために禊を行う。

この禊(みぞぎ)の際、伊弉諾尊の両目と鼻から三柱の神が生まれるが、その中で真っ先に生まれるのが天照大御神である。

この展開は両書に共通しており、天照大御神が主神として設定されるという点では同一の意図に基づいている。

一方で、『古事記』は日本国内向け、『日本書記』は国内だけではなく、中国を頂点とした東アジア漢字圏を対象としているため、説明の仕方には差異が見られる。

ここで、伊弉諾尊が禊を行う一節を、実際に読んでみよう。

両書において、禊は単なる身体の洗浄ではなく、死の穢れを除去し、世界秩序を回復する行為として描かれている。そしてそれは、神々の世界を再編成・再起動する契機ともなる。この場面は、新たな神々の秩序が立ち上がる決定的瞬間であると考えて差し支えないだろう。

『古事記』では次のように記されている。

於是, 洗左御目時,所成神名,天照大御神;次,洗右御目時,所成神名,月讀命;次,洗御鼻時,所成神名,建速須佐之男命

そこで、伊邪那岐命が左の御目を洗った時に成った神の名は、天照大御神。次に、右の御目を洗った時に成った神の名は、月読命(つくよみのみこと)。次に、御鼻を洗った時に成った神の名は、建速須佐之男命(たけはやすさのおのみこと)。

(『古事記』)

一方、『日本書記』では次のように記される。

然後、洗左眼、因以生神、號曰天照大神。復洗右眼、因以生神、號曰月讀尊。復洗鼻、因以生神、號曰素戔嗚尊。

その後、左の目を洗うと、そのことを原因として神が生まれ、その神を天照大神と名づけた。さらに右の目を洗うと、そのことを原因として神が生まれ、その神を月読尊と名づけた。鼻を洗うと、そのことを原因として神が生まれ、その神を素戔嗚尊(すさのうのみこと)と名づけた。

(『日本書記』神代上・一書)

ここで記されている内容の要点を整理すると、まず左目から天照大御神が生まれ、次に右目から月読尊が、最後に鼻から素戔嗚尊が生まれる、という生成の順序である。

問題となるのは、生成の順番(A)、目と鼻の関係(B)、左右の位置関係(C)の三点である。

A)生成の順番

天照大御神が最初に生まれることは、他の二神に先行する地位にあることを示している。

さらに、「大御神」あるいは「大神」と称され、「命」よりも上位の神格であることが、その名称によっても明示されている。

B)目と鼻

目は光と深く結びつき、世界を見渡し、照らす機能を担う器官である。一方、鼻は息吹や力の発散に関わる器官であり、この点からも、目が鼻より上位に置かれると理解できる。

後の神話展開において、素戔嗚尊が乱暴を働き、高天原から追放されることも、鼻から生まれた神であるという設定と無関係ではないと推測できる。

C)左右の序列

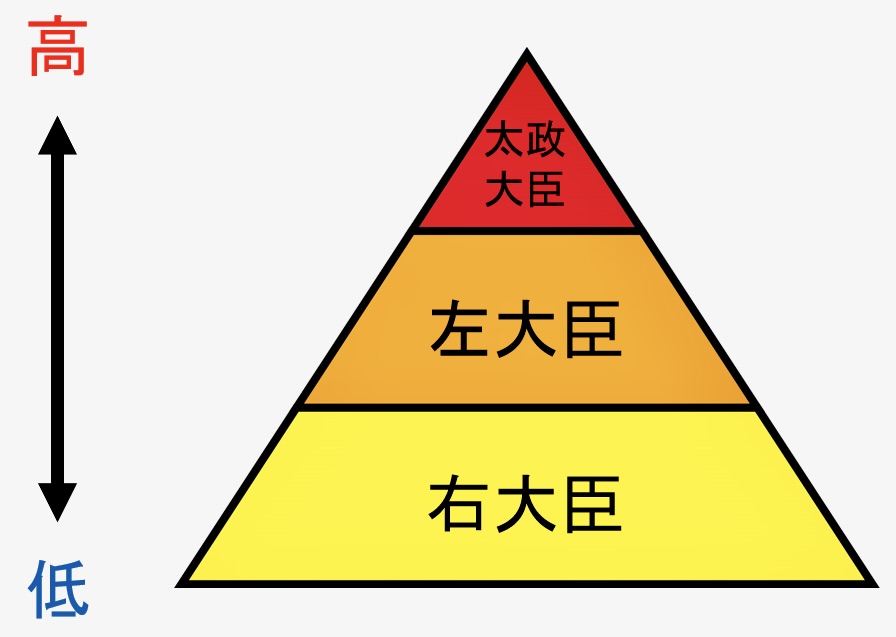

古代東アジア世界には、「左尊右卑(さそんうひ)」という序列原理が広く共有され、左が上位とされた。

日本においても、左大臣が右大臣より上位であり、儀礼空間においては主体から見て左側が尊位とされる。

こうした左右の優劣は、『日本書記』編纂時にはすでに制度として確立していたと考えられる。そのため、左目から生まれた天照大御神が、右目から生まれた月読尊よりも上位に置かれることが、明確に示されているのである。

以上の(A)(B)(C)によって示される上下関係は、『古事記』『日本書記』いずれにおいても、天照大御神が「高天原」あるいは「天上」を支配する主神として位置づけられることによって、さらに強調されている。

なお、他の二神の支配領域については、両書のあいだに差異が見られる。

『古事記』では、月読に「夜の食国(をすくに)」が、素戔嗚に「海原(うなはら)」が割り当てられるのに対し、『日本書記』では、月読が「海原」を、素戔嗚が「天下」などを支配するとされ、必ずしも一致していない。

しかしながら、天照大御神がすべての神々を統べる主神であるという点においては、両書の立場は一致しており、この一点こそが、禊の場面において最も強く示されている主題であると言えるだろう。

つまり、天照大御神が後続の月讀と須佐之男を統括する存在であり、そのことを通して、高天原という神々の世界の頂点に位置する最高神であることが、明確に示されているのである。

ここまで見てきたのは、『古事記』と『日本書記』において共通して確認される記述内容である。しかし、それらをどのような仕方で語り、説明しているかという点に目を向けると、両書のあいだには重要な違いが認められる。その差異は、「所成」と「因以」というごくわずかな語句の選択によってではあるが、明確に示されている。

『古事記』においては、三神の生成は、「洗う」という行為に続いて自然に生起する出来事として語られている。その点は、「洗左御目時,所成神名」(左の御目を洗った時、そこに成った神の名)という表現に含まれる「所成」という語に端的に表れている。

「所成」とは、ある行為ののちに、自ずから成ることを表す語である。すなわち、洗うという行為が先行し、そののちに神が生成したことが、説明を付されることなく語られているのである。行為があり、生成が起こる。その連なりが、「次」という語によって示されるように、順次反復されていく。

ここでは、洗うという行為と神の生成とのあいだに、明示的な因果関係は示されていない。生成を説明するための原理が、因果的な形で明示的に言語化されることはなく、何かから何かが生まれるという生成の連鎖そのものが、神話的語りとして展開されている。この点に、『古事記』の叙述上の特徴を見ることができる。

これに対して、『日本書記』では、「洗左眼、因以生神」(左の眼を洗い、そのことを原因として神が生まれる)という表現が用いられている。ここで注目されるのは、「因以」という語の使用である。

「因」は原因を示し、「以」はその作用や媒介を示す語であり、この二語の組み合わせによって、洗うという行為が原因となり、その結果として神が生じたことが、明確に叙述されている。すなわち、『日本書記』では、神の生成が、一定の因果関係を伴う出来事として説明されているのである。

このように、「所成」と「因以」という語の選択に注目すると、『古事記』は起こった出来事を、その生成過程を説明することなく語る神話であり、『日本書記』は起こった出来事を、因果関係を明示しつつ叙述する神話である、という違いが浮かび上がってくる。

この叙述上の差異は、両書が想定していた読者層や、依拠している表現文化の違いと深く関わっていると考えられる。

国内において共有されていた語りの伝統においては、事態が自然に生成することをそのまま語る叙述が、無理なく受け入れられたであろう。

他方、中国を中心とする漢字文化圏において共有されていた叙述様式に即しては、出来事をある原理に基づき説明する表現が求められたと考えられる。

そして、このような叙述形式の差異は、すでに『古事記』と『日本書記』それぞれの冒頭部分においても、確認することができるのである。

C. 自(おの)ずから然(しか)る生成(『古事記』)と陰陽思想の原理(『日本書記』)

「天地開闢(てんちかいびゃく)」とは、天地が初めて分かれ、神々が誕生する神話的な出来事を指す語である。この天地開闢の挿話は、『古事記』と『日本書紀』のいずれにおいても、物語の冒頭に据えられている。

しかし、その描かれ方の差異にこそ、両書の本質的な違いが端的に示されている点に、ここでは注目したい。

『古事記』における「天地開闢」は、次のように語られる。

天地初發之時,於高天原成神名,天之御中主神。次高御産巢日神,次神産巢日神。此三柱神者,並獨神成坐而隱身也。

天地がはじめて開けたとき、高天原に最初に現れた神の名は、天之御中主神(あめのみなかぬしのかみ)。次に、高御産巣日神(たかみむすひのかみ)、その次に、神産巣日神(かみむすひのかみ)。この三柱の神は、いずれも単独で成った神であり、姿を現さない神であった。(『古事記』)

ここでは、物語の冒頭からすでに高天原の存在が前提とされ、そこに三柱の神が次々と生成する。しかし、その生成についての因果的説明や、背後にある原理は、いっさい語られない。

このような語り口は、「伊邪那岐命が左の御目を洗った時に成った神の名は天照大御神である」といった叙述と、構造的に完全に対応している。

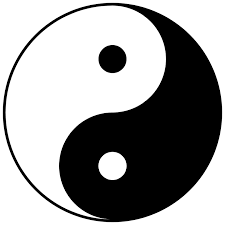

それに対して、『日本書紀』では、神々が生成する以前に、陰陽思想に基づく世界観そのものがまず提示される。

古、天地未剖、陰陽不分、渾沌如鶏子、溟涬而含牙。及其淸陽者薄靡而爲天 重濁者淹滯而爲地、精妙之合搏易、重濁之凝竭難。故、天先成而地後定。(中略) 于時、天地之中生一物、狀如葦牙。便化爲神、號國常立尊。次國狹槌尊、次豐斟渟尊、凡三神矣。乾道獨化、所以、成此純男。

昔、天地がまだ分かれておらず、陰と陽も分かれていなかったころ、世界は鶏の卵のような、どろどろとした混沌の状態にあり、その内部には、ほのかな芽生えの可能性を含んでいた。

やがて、清く軽いものは広がって天となり、重く濁ったものは沈みとどまって地となった。精妙なものは結び合いやすいが、重く濁ったものは凝り固まりにくい。そのため、天が先に形を成し、地は後になって定まったのである。(中略)

そのとき、天地の中から一つのものが生じ、その姿は葦の芽のようであった。それはやがて神へと化し、国常立尊(くにのとこたちのみこと)と名づけられる。次に国狭槌尊(くにのさつちのみこと)、次に豊斟渟尊(とよくもぬのみこと)が生まれ、合わせて三柱の神となる。これは、天のはたらきが単独で化生したものであり、そのため、これらはすべて純粋な男神なのである。(『日本書記』)

ここでは、神々が誕生する以前にまず「陰陽不分」という語が提示され、陰陽思想こそが、『日本書紀』における出来事全体を貫く根本原理であることが、冒頭から暗示されていると言ってよい。

しかも、この天地開闢の叙述が、中国の思想書、とりわけ『淮南子』を参照し、内容的にも表現上も、きわめて近いものであることは、すでに明らかにされている。

たとえば、冒頭の「天地未剖、陰陽不分」は、『淮南子』俶真訓に見える「天地未剖,陰陽未判(天地はまだ分かれず、陰と陽も分かれていなかった)」を、ほぼそのまま踏襲した表現にほかならない。

また、「清く軽いものは広がって天となり、重く濁ったものは沈みとどまって地となった」という一節は、陰陽思想に基づいて天地生成の過程を説明する部分であるが、これも『淮南子』の「清らかで軽い気は広がって天となり、重く濁った気は凝り固まって地となった(清陽者薄靡而為天,重濁者凝滯而為地)」に依拠している。

さらに、その二つの文に挟まれた、「世界は鶏の卵のように、どろどろとした混沌の状態で、ほのかな芽を内に含んでいた(渾沌如鶏子、溟涬而含牙)」という比喩についても、『太平御覧』に引用される『三五歴記』の一節を踏まえたものであることが知られている。すなわち、「世界は鶏の卵のような混沌とした姿であった。その混濁した状態の中で、芽が生え始めた(混沌狀如雞子,溟涬始牙)」

という表現である。

このように見てくると、『日本書紀』は、中国古典に由来する宇宙論的叙述を積極的に用いながら、東アジア漢字文化圏の読者にも通じる枠組みの中で、日本の天皇家が神々に連なる尊貴な家系であり、その支配が普遍的な原理に照らして理解可能なものであることを、物語の冒頭において示そうとしているように読める。

その点において、『日本書紀』は、出来事の生成原理をあえて説明せず、起こった事実をそのまま語る『古事記』とは、語りの姿勢を明確に異にしている。

この違いは、神々の在り方に対する説明の有無にも具体的に表れている。

たとえば、『古事記』では、最初に成った三柱の神が「並びに独神として成り坐して、身を隠した」と語られるのみで、なぜ姿を現さないのかについては、いかなる説明も与えられていない。

それに対して『日本書紀』では、生成した神々がいずれも純粋な男神である理由について、「天の働きが単独であったため」と明示的な説明が加えられている。

この対照は、出来事をそのまま語ることで神話の原初性を保とうとする『古事記』の語りと、陰陽思想という原理を通して出来事を理解可能な形で提示しようとする『日本書紀』の語りとの違いを、端的に示す具体例であるといえる。

『古事記』では、神々の誕生やその振る舞いは理由を付されることなく提示され、それらは「そうであるもの」として語られるにとどまる。そこでは、神話の原初性や不可視性そのものが語りの力となり、読む者に説明を超えた納得をもたらす。

これに対して『日本書紀』では、陰陽思想という原理が前景化され、神々の生成や性格についても一定の説明が加えられる。

たとえば、三柱の神がいずれも純粋な男神である理由について、「天の働きが単独であったため」と語られる点は、その典型であろう。ここでは、出来事そのものだけでなく、「なぜそうなったのか」という問いに応答する形で物語が構成されている。

この違いは、神話をどのように伝えようとしたかという姿勢の差として理解することができる。一方では、説明を拒むことで神話の力を保ち、他方では、陰陽思想という共有可能な原理を通して、神話を理解可能な体系として提示しようとする。その結果、『日本書紀』の叙述は、王権の内側に向けた物語であると同時に、その外部にいる人々に対しても、理論的な納得を促す構えを備えることになったと考えられる。

このように捉えるならば、天武天皇以降の王権は、『古事記』と『日本書紀』という二つの異なる語り口を通して、天照大御神を高天原の主神とする神話的世界像と、その系統を引く天皇家が天下を治めることの正当性とを、それぞれ異なる仕方で示そうとしたのではないかという見通しが開けてくる。

神々の生成を語る物語が、天照大御神を主神として位置づける役割を果たしているとするならば、天皇と神との具体的なつながりは、天岩戸の挿話や天孫降臨の挿話によって、さらに明確な物語として展開されていくことになる。

次に、その二つの挿話をたどりながら、天皇が神の子孫であるという神話が、いかなる語りの構造によって形づくられているのかを見ていくことにしよう。