C. 禅の公案 「世尊拈花(せそんねんげ」)」

禅宗ではしばしば「不立文字」という言葉が用いられる。これは、悟りの境地や真理が、文字や言葉による説明に還元しきれないところにあるとする考え方である。言葉によって伝え尽くすことのできないものを、あえて言葉で示そうとするとき、その言葉は必然的に、論理的には把握しにくい、あるいは一見すると意味不明なものとならざるをえない。

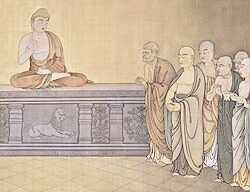

そうした禅の言語観を象徴的に表現する説話として知られているのが、『無門関(むもんかん)』に収められている「世尊拈花(せそんねんげ)」である。

これは初期仏典に見られる挿話ではなく、中国禅宗の成立過程において形成された後代の説話であるが、禅が言葉と悟りの関係をどのように理解してきたかを端的に示すものとして、大きな意味をもっている。

昔、お釈迦さまが霊鷲山(りょうじゅせん)で、多くの弟子たちが集まる法会の席におられた。そのとき、お釈迦さまは何も語らず、ただ一輪の花を手に取り、皆に示された。

弟子たちは、だれ一人としてその意味が分からず、黙したままだった。ただ一人、迦葉尊者(かしょうそんじゃ)、すなわち摩訶迦葉(まかかしょう)だけが、にっこりと微笑んだ。

すると、お釈迦さまは言われた。

「私は、言葉に頼らずに真理を見抜く眼である正法眼蔵(しょうぼうげんぞう)、静かで深い悟りの心である涅槃妙心(ねはんみょうしん)、形をもたない真実のあり方である実相無相(じっそうむそう)、きわめて奥深い真理の教えである微妙の法(みみょうのほう)を持っている。これは、文字や言葉によって立てられる教えではなく、不立文字と呼ばれるものであり、教えの外で直接に伝えられる教外別伝である。私はこれを、摩訶迦葉(まかかしょう)に託す。」

(『無門関(むもんかん)』第六則)

この説話において、釈迦は一輪の花を手に取るのみで、最初から教理的な説明を行わない。すなわち、悟りそのものは言葉によって提示されていない。

しかし、その場に居合わせたすべての弟子のうち、迦葉尊者(かしょうそんじゃ)ただ一人だけが、その所作の意味を受け取ったとされる。

ここで重要なのは、後に語られる「正法眼蔵」を始めとする4つの言葉が、悟りそのものを構成したのではなく、すでに成立していた理解を、後から言語化したものとして示されている点である。

言葉は悟りを生み出す原因ではなく、悟りのあり方を指し示すための標識として用いられている。

この挿話が示しているのは、真理が言葉によって作り出されるのではなく、言葉に還元できない仕方で先行している、ということである。だからこそ、言葉を介さずに悟りが伝わるという構図が成立する。もし言葉が真理そのものを構成するのであれば、このような伝達は起こりえないだろう。

月を指し示す指が月を生み出すのではない。月が先にあり、指はただその方向を示しているにすぎない。

そして、その点を明確にするために、「不立文字」、すなわち文字や言葉によって教えが立てられたのではないことと、「教外別伝」、すなわち教えが言葉の外において伝えられたこととが、あえて言葉として付け加えられているのである。

ここには、言葉を否定するために言葉を用いるという、禅特有の緊張関係が見て取れる。

このように禅は、しばしば徹底した反言語主義のように理解されることがある。その結果、この説話も、釈迦は一切言葉を用いなかったのだ、という点だけが強調されがちである。

しかし実際には、「お釈迦さまは言われた」と記されているように、言葉は明確に用いられている。「不立文字」そのものが、言葉によって語られている事実が示すように、禅は言葉そのものを否定しているわけではない。

むしろ、ここで言葉は、真実を指し示すための道具として機能している。それは、泉に至るための地図に等しい。地図そのものが水ではないが、地図がなければ泉に到達することもできない。同様に、言葉は真理そのものではないが、言葉を通してこそ、人は真理へと導かれる。

「不立文字」という語に引きずられて、言葉を無用なものと見なすとすれば、それは「朝三暮四」の挿話において、言葉の違いに一喜一憂する猿と同じ過ちに陥ることになる。

必要なのは、言葉を否定することではない。言葉に留まることなく、それを踏み越えて、その先にある「実」にまで到達することである。

D. 荘子 「筌蹄の喩(せんてい の たとえ)」

仏教や禅の公案において繰り返し問われてきたのは、言葉と、それが指し示そうとする意味や理解との関係である。この問題を、荘子はきわめて簡潔な喩え話によって、誰にでも分かるかたちで語っている。それが、「筌蹄の喩(せんていのたとえ)」である。

筌は魚を捕るためのものであり、魚を得たなら筌は忘れられる。

罠は兎を捕るためのものであり、兎を得たなら罠は忘れられる。

言葉は意味を得るためのものであり、意味を得たなら言葉は忘れられる。

意味を得て言葉を忘れた人と、私はどうすれば出会い、語り合うことができるのだろうか。

(『荘子』「外物」編)

私たちは魚を食べるとき、その魚がどのような網で捕られたのかを気にしない。重要なのは魚そのものであって、それを捕らえるための道具ではない。同様に、真に理解に到達したときには、それを説明するために用いられた言葉そのものは、次第に前面から退いていく。

しかし現実には、言葉を知っているだけで、理解したつもりになってしまうことが少なくない。本を手に入れただけで読んだ気になったり、哲学者の名前や思想の呼称を覚えただけで、その内容まで把握したと錯覚したりする経験は、多くの人に覚えがあるだろう。

荘子は、言葉を否定しているわけではない。言葉は、意味や理解へ近づくために不可欠な道具である。ただし、道具はあくまで道具であって、目的そのものではない。言葉に執着し、それ自体を目的化したとき、人はかえって理解から遠ざかってしまう。

荘子にとって問題なのは、言葉が真理を完全に捉えるか否かではなく、言葉によって切り取られた世界を、唯一の実在だと思い込んでしまう態度である。理解に至ったあとも言葉に固執すれば、名に縛られ、かえって事物の動きや変化を見失うことになる。これを荘子は「得意忘言」と表現した。意味を得たなら、言葉はその役割を終え、自然と後景に退くという考え方である。

この点に、荘子の言語観の核心がある。言葉を目的にしてはならない。そうでなければ、「朝三暮四」の猿たちのように、表現の違いに心を惑わされ、同じ内容を見失うことになる。

とはいえ、言葉なしに理解が成立するわけでもない。地図なしに砂漠で泉を探すことができないように、道具なしに魚を捕らえることができないように、意味は言葉を通してしか共有されない。だからこそ、荘子は最後に、あえて逆説的な問いを投げかける。言葉を忘れた人と出会い、その人と語り合うには、結局また言葉を用いるほかないのである。

言葉を忘れるとは、言葉が不要だという主張ではない。言葉に留まらず、それを踏み台として先へ進むことを意味している。名の段階で立ち止まるのではなく、実を味わうこと。それが、荘子の言う「忘言」の真意だといえる。

このような言葉の捉え方は、後の禅における「不立文字」という姿勢とも響き合っている。言葉は確かに欠かせない。しかし、言葉を尽くしても、なお届かない領域があるという感覚である。

この感覚は日本文化の中で長く受け継がれ、思想や宗教にとどまらず、文学や芸術といった多様な表現を生み出してきた。

とりわけ和歌や俳句は、「名」と「実」とのずれを内に抱えながら、言葉では捉えきれないものを、あえて言葉によって呼び覚まそうとする芸術だと言えるだろう。

そこで次に、いくつかの代表的な和歌や俳句を取り上げ、このような言語へのまなざしが、日本では理論として語られる以前に、作品というかたちで現れていたことを見ていきたい。