(2)日本文学の中の言葉

「言葉には届かない領域がある」という言語観を、荘子と仏教の公案を通して確かめてきたが、ここからは、その意識が、理論や説話ではなく、和歌や俳句といった言語芸術によってどのように表現されてきたのかを、簡単に見ていこう。

和歌の場合は三十一音、俳句ではわずか十七音によって、言葉の直接的な意味だけではとうてい表現不可能な世界が浮かび上がる。そこでは、言葉は常に意味を超えたものを思わせ、「そこにあるもの」から、その奥にひっそりとたたずむ何かを呼び起こす。

その代表的な例の一つとして、まずは藤原定家のよく知られた和歌を読んでみよう。

見渡せば 花も紅葉も なかりけり

浦の苫屋(とまや)の 秋の夕暮

(『新古今和歌集』秋上・363)

秋の夕暮れ、浜辺に立ち、ぐるりとあたりを見渡しても、美しい花も紅葉した木々もない。目に入ってくるのは、浦に建つ漁民の粗末な苫屋だけである。

和歌の意味するところを散文で言い表せば、そのような寂しく殺風景な情景への言及にすぎない。

しかし、それにもかかわらず、この和歌は日本的な美の表現としてしばしば取り上げられ、現代の私たちの感性にも強く訴えかける力を持っている。

その一つの鍵は、「なかりけり」という言葉にある。

この語が存在を否定することによって、かえってその侘しく寂しい光景の中に、存在しないはずの花と紅葉が一瞬、心に描き出される。

しかも、和歌において「花」といえば、特に断りのないかぎり桜を意味する。したがって、秋の情景の中で「花も紅葉もなかりけり」と言われるとき、そこには実際には存在しない紅葉だけでなく、春の桜までもが喚起されることになる。

その結果、茅葺きの粗末な漁師の小屋という現実の風景に対して、秋の紅葉の美しさのみならず、春の桜の美までもが対比的に思い起こされるのである。

こうして、「そこにないもの」への愛惜と同時に、「そこにあるもの」へのしみじみとした感慨が生まれる。その二つの感覚が重なり合うことで、私たちはこの和歌に、言葉では言い尽くせない深い余情を感じ取ることになる。

このように考えるならば、「言葉には届かない領域がある」とする言語観が、藤原定家のこの和歌によって、きわめて具体的なかたちで示されていることにも、自然と納得がいくのではないだろうか。

実は、平安時代以来の伝統として、「秋の夕暮れ」にはすでに豊かな美的感情が重ね合わされていた。『枕草子』の次の一節は、今なお多くの人の心に残っている。

秋は夕暮れ。

夕日のさして山の端いと近うなりたるに、烏の寝所へ行くとて、三つ四つ、二つ三つなど飛び急ぐさへあはれなり。まいて、雁などの連ねたるが、いと小さく見ゆるは、いとをかし。日入り果てて、風の音、虫の音など、はた言ふべきにあらず。

(清少納言『枕草子』)

ここで清少納言は、「飛び急ぐ」「いと小さく見ゆる」といった、今まさに消え去ろうとするものを取り上げる。そしてその直後に「日入り果てて」と続けることで、すでに消え去ってしまった状態へと、読者の意識を導いていく。

したがって、私たちの前に描き出されているのは、そこにありながら、しかし無くなっていくものだと言える。「あるもの」がすでに余韻を響かせているのは、そのためである。

同じ平安時代の『源氏物語』において、藤原定家の和歌の原型とも言うべき光景が描かれている。

それは、京都から遠く離れた明石の地で、光源氏が明石入道に勧められ、都でしばしば耳にした琴の音を思い出しながら、自ら琴を手に取る場面である。

十三絃の琴が運ばれてくると、源氏はそれを少しだけ奏でた。そのわずかな音色だけでも、入道は言葉にできないほど深く心を動かされているようだった。もともと、特別に名高いというほどでもない楽器の音でさえ、こうした折には、いつにも増して心にしみるものである。見渡すかぎり、何も遮るもののない海辺の景色の中で、春や秋の花や紅葉が盛りのころよりも、むしろ、名も知れぬ草木が自然に生い茂る木陰の方が、しっとりとした美しさを帯びて見える。

(紫式部『源氏物語』「明石」、現代語訳)

視界を遮るもののない広々とした浜辺を見渡すとき、「なまめかしき」、すなわち瑞々しく優美に感じられるのは、春の桜や秋の紅葉ではなく、「ただそこはかとなう茂れる蔭ども」であるという。

どこにでもあるごく普通の琴と、名高い琴との対比も、同様の美意識を映し出している。

そこに示されているのは、桜や紅葉にはすでに描き出されるべき光景が定まっているのに対し、「そこはかとない草木の陰」には、まだ見えぬ何かが潜んでおり、その陰こそが、より先の美へと私たちの心を導いてくれる可能性を秘めている、という考え方である。

そしてここでもまた、「名と実のずれ」を基盤としながら、「言葉には届かない領域」を言葉によって表現しようとする美学が、確かに展開されている。

鴨長明は、藤原定家の和歌に代表される「なかりけり」の美を「幽玄」と呼び、次のような言葉で説明している。

結局のところそれは、言葉には表れない余韻であり、目に見える形にはならない趣きなのだ。(中略)

たとえば、秋の夕暮れの空の様子は、色もなく、音もない。どこに、どんな理由があるとも思えないのに、なぜか自然と涙がこぼれてくるような気持ちになる。しかし、感受性の乏しい人々は、それを少しも素晴らしいとは思わず、ただ目に見える花や紅葉ばかりを賞美するのだ。

(『無名抄』「近代歌体」現代語訳)

ただ目に見える花ばかりを賞美する人々は、言葉の意味が指し示す「名」にとどまる人々であり、色もなく音もない空の中に「実」を感じ取ることができない。

それに対して、道具にすぎない言葉をいったん捨て去り(「得意忘言(とくいぼうげん)」)、言葉には現れない余韻、あるいは余情を感じ取るとき、そこに「幽玄」が生まれる。

秋の夕暮れ、夕日が空を真っ赤に染める光景は、たしかに目を奪う美しさを持っている。しかし、特別な何かがあるわけでもないのに、なぜか自然と涙がこぼれてくる情景もまた、確かに存在する。

その「なかりけり」がしっとりと感じさせる「目に見える形にはならない趣き」こそが、「幽玄」なのである。

ここには、私が連ねてきた拙い言葉など本来は必要なく、「見渡せば花も紅葉もなかりけり 浦の苫屋の秋の夕暮」という三十一音だけで、その情感はすでに深く私たちの心にしみ込んでいる。

芭蕉においては、「秋の夕暮れ」という七音が、「秋の暮れ」という五音へと削ぎ落とされる。言葉の数はいっそう限定され、全体はわずか十七音に凝縮される。

枯枝に 烏のとまりけり 秋の暮れ

この道や ゆく人なしに 秋の暮れ

枯れ枝には、花も葉もない。道には、誰の姿もない。

そこに描かれているのは、「あるもの」よりも、むしろ「ないもの」の世界である。

しかし、その「なかりけり」の世界は、決して空虚ではない。

そこに立っているのは、言葉によって説明された人物ではなく、名づけられる以前の一人の人である。すなわち芭蕉であり、同時に、この句を読む私たち一人一人でもある。

このように考えると、これらの句における「言葉には届かない領域」とは、句が作り出す風景の奥に、ひっそりと佇む人の気配そのものだと言えるだろう。それは作者であり、読み手であり、そのどちらでもある存在である。

そして、その一人一人の心のありようが、「枯枝に烏のとまりけり」や「この道やゆく人なしに」という静かな景色として、自然に立ち上がってくる。

荘子は、「筌蹄の喩」と呼ばれる比喩の中で、次のように語っている。

魚を得るために筌があり、兎を得るために蹄がある。しかし、魚を得てしまえば筌は忘れられ、兎を得てしまえば蹄も忘れられる。言葉もまた意味を得るためのものであり、意味を得たならば、言葉そのものにとどまる必要はないのだ、と。

芭蕉の俳句を読むとき、私たちも同じ経験をしている。句の言葉を追い、その意味を理解したその先で、いつの間にか言葉そのものは意識から退き、代わりに、言葉では言い尽くせない感慨だけが心に残る。

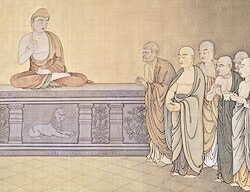

禅の公案「世尊拈花(せそん ねんげ)」に、釈尊が何も語らず、ただ一輪の花を手に取って示したという話がある。そのとき、言葉による説明は一切なかったが、そこに込められた意味は、確かに受け取られたと伝えられている。

芭蕉の句もまた、同じように、説明されることなく、それぞれの人の内側で静かに受け取られていく。

そのとき、俳句の言葉は、意味に至るための道具としての役目を終える。読み終えたあとに心に残るのは、言葉そのものではなく、言葉によって呼び起こされた、名づけようのない感覚である。

繰り返しになるが、仏教の公案や荘子の寓話が示してきたのは、言葉を否定する思想ではない。言葉を尽くしたその先に、なお言葉には収まりきらない領域があるという認識である。

日本では、その感覚が、和歌や俳句という言語芸術の中で、きわめて洗練された表現として育まれてきた。言葉を極限まで削ぎ落とすことによって、かえって言葉を超えた世界を浮かび上がらせる。

その到達点の一つが、芭蕉の俳句だといえる。

能と茶道

「言葉には届かない領域がある」という言語観は、和歌や俳句に限られたものではない。日本文化を広く見渡せば、能や茶道においても、同じ精神がかたちを変えて息づいていることが分かる。

たとえば、能を集大成した世阿弥は、芸の核心を「花」という言葉で語りながら、その花はあらわに示されるものではなく、秘されてこそ成立するのだと説いた。

「秘する花」というものを知ることが肝要である。花は秘してこそ花となるのであって、秘さなければ花とはならない。(中略)

観客がそれを「花だ」と意識しないからこそ、それは演じ手にとって真の花となる。

観客はただ、思いがけなく面白い、なんと上手なのだろう、と感じるだけで、それを花だとは知らない。しかし、それこそが演じ手の花なのである。

このように、人の心に、予想もしなかった感動を起こさせる工夫、それが花である。

(世阿弥『風姿花伝』別紙口伝、現代語訳)

ここで世阿弥が言う「花」とは、目に見える技巧や華やかさのことではない。観る者が意識する以前に、いつのまにか心を動かされている、その働きそのものが花なのである。

千利休が説いた「わび茶」においても、同様の発想を見ることができる。

世の人々は、どの山に桜が咲くのか、どの森が名所なのかと、外の世界ばかりを探し回る。しかし、本当の花や紅葉は、自分自身の心の中にあるのだ。

それでも人は、目に見える形あるものを見なければ、喜びを感じることができない。

(『南方録』現代語訳)

人々は名所の桜や紅葉を求めて外の世界をさまよい歩く。しかし、本当の花や紅葉は、外にあるのではなく、自分自身の心の中にあるのだと利休は語る。

それでも人は、形あるものを見なければ喜びを感じることができない。その人間の性を引き受けたうえで、利休は、簡素な茶の湯の中に、目に見えない花を咲かせようとした。

世阿弥の「秘してこそ花」という考え方は、目に見える花だけでは届かない領域に咲く花の存在を示唆している。

千利休もまた、外の世界の花ではなく、心の中に立ち現れる花を、茶道の中心に据えた。

そこでは、何かを多く語ることや、華やかに見せることよりも、あえて語らず、あえて欠くことによって、深い感動が呼び起こされる。

このように見てくると、能や茶道に通底する美意識もまた、「なかりけり」に象徴される美学と深く響き合っていることが分かる。それは、荘子の語る「得意忘言」や、仏教や禅において重んじられてきた「不立文字」と、思想として同一であるというよりも、言葉や形を超えたところに意味や感動が立ち現れるという点で、共通の方向を向いているのである。

言葉を尽くさず、形を誇示せず、あえて空白を残す。その空白の中でこそ、人は「言葉には届かない領域」に触れ、深い余情を感じ取るのだろう。