高知に行けば、桂浜に行く。桂浜に行けば、龍馬の像を見上げる。たいていの人が、たぶん、そうなる。

いまの日本で坂本龍馬は、よく知られ、よく愛されている。薩摩と長州を結び、幕府を倒す流れに関わった人物であり、しかも明治維新の直前に暗殺されて、あっけなく人生が途切れる。史実だけでも十分に劇的だ。

けれど、人気の芯は別のところにあるのかもしれない。司馬遼太郎の『竜馬がゆく』で語られる「たとえどぶの中でも前向きに倒れて死ね」のような言葉や、「日本の夜明けぜよ」といった台詞のイメージが、彼の輪郭をいっそう明るく照らしている。龍馬はいつしか、前向きに生きることの代名詞になった。

そんなことを思いながら、桂浜の空を背にして立つ像の前に立った。潮の匂いと風の音のなかで、どうでもよさそうで、しかし一度浮かぶと消えない疑問がよぎった。

明治維新は、本当に日本の「夜明け」だったのだろうか。もし夜明けなら、その前の江戸時代は「闇」だったのだろうか。

江戸時代には、元禄の華やかさがあり、浮世絵や琳派があり、町人文化の活気がある。もちろん、理想郷ではない。けれど、暗黒と呼ぶには、あまりにも色が多い。

ただ十九世紀になると、話は急に重くなる。欧米列強の植民地政策のうねりが押し寄せ、ペリーの黒船に象徴されるかたちで開国を迫られ、日本は難しい判断を突きつけられた。幕府は開国に傾き、薩摩や長州などは「尊皇攘夷」を掲げて外国人排斥を強く主張する。国全体が、硬い殻の内側から揺さぶられていた。

面白いことに、倒幕を果たした薩長連合が明治維新政府の中心となると、それまでの「攘夷」とは反対に開国へと道を開き、欧米に使節を派遣して近代化政策を推進した。

その変わり身の早さは、第二次世界大戦の敗戦後まで「鬼畜米英」と叫び、原子爆弾を投下されるに至ってなお戦い続けた大日本帝国が、昭和天皇の玉音放送で敗戦を知った後には、「ギブ・ミー・チョコレート」と米兵に駆け寄った、そうした変化とも響き合う。

そして、こうした現実主義は決して否定されるべきものではなく、日本という国が欧米を中心とする、いわゆる国際社会の中で生き抜くための生存術として、一つの知恵にほかならない。

そう考えると同時に、では1868年の明治維新から昭和20年(1945年)の終戦までの日本は、本当に「夜明け」の後に、夜の闇から抜け出していたのだろうか。そんな疑問が浮かんできたのだった。

明治維新政府は、十九世紀の清が半植民地化されていく姿を目の当たりにした。自国が同じ運命をたどらないためにも、文明開化と呼ばれた近代化政策を、息つく間もなく押し進めた。

その柱となったのが「富国強兵」と「殖産興業」である。国力を高め、「脱亜入欧」を合言葉に、植民地化される側のアジアの国という立場から抜け出し、植民地主義を推進する欧米列強の側へ回ろうとした。そうした選択が、驚くほどの速度で現実になっていったことは否定しにくい。

それは、明治維新以降、日本がどれほど頻繁に国外へ武力を行使してきたかを見るだけでも、はっきりする。ここで言う武力行使には、宣戦布告を伴う「戦争」だけでなく、出兵や事変と呼ばれた軍事行動も含まれる。名称は違っても、いずれも国境の外へ兵を送り、力によって現状を変えようとした点では共通している。

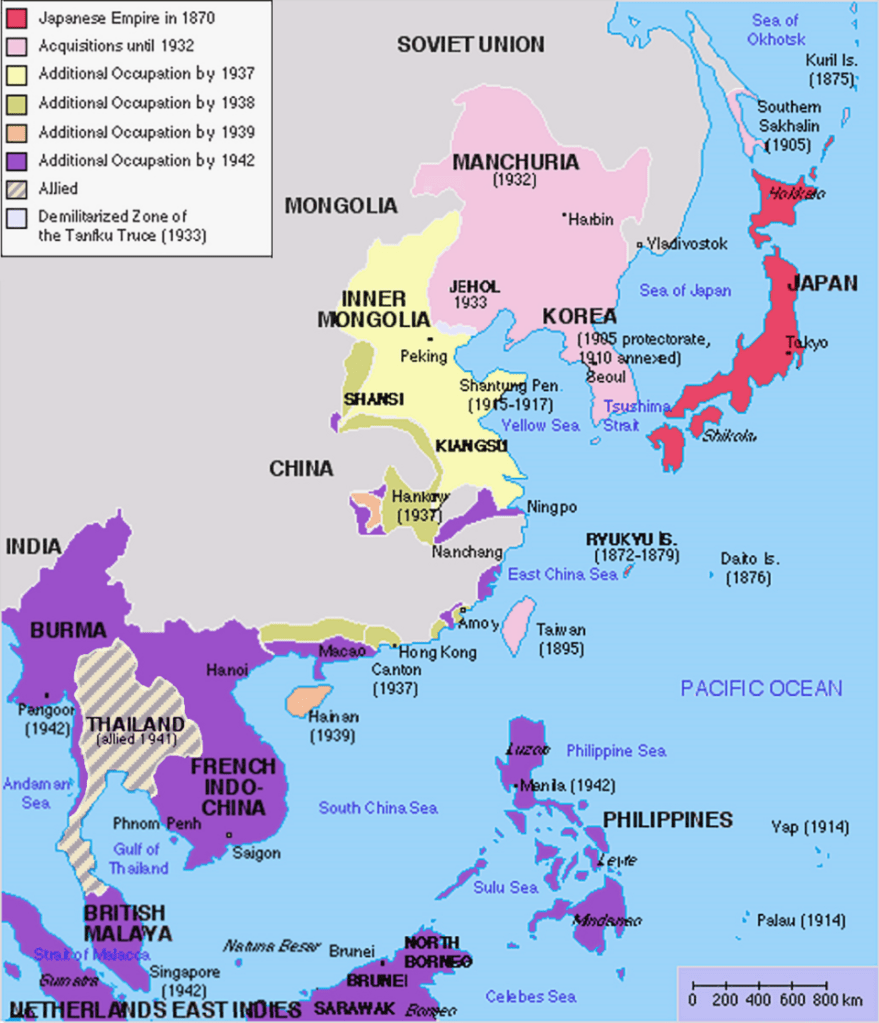

一八九五年以降、日本は台湾を領有し、一九一〇年には朝鮮半島を併合した。さらに満洲へと影響力を拡大し、日中戦争へ、そして太平洋戦争へと進んでいく。戦場は近隣諸国にとどまらず、第二次世界大戦ではドイツ(ヒトラー)、イタリア(ムソリーニ)と三国同盟を結び、連合国と戦うまでに至った。

主な出来事を並べておく。

- 1874年 台湾出兵 (→琉球の日本への帰属)

- 1875年 江華島事件 (釜山での軍事活動など)

- 1876年 日朝修好条規(不平等条約)

- 1894〜1895年 日清戦争(下関条約、台湾割譲=植民地化)

- 1904〜1905年 日露戦争

- 1910年 韓国併合(朝鮮半島の植民地化)

- 1918〜1922年 シベリア出兵

- 1927年 山東出兵

- 1931年 満州事変

- 1932年 満洲国建国(1934年に帝制)

- 1937年 日中戦争

- 1941年 太平洋戦争(真珠湾攻撃)

- 1945年 敗戦

この間、日本が領有・支配した地域は、台湾、朝鮮半島、南樺太、関東州、そして太平洋戦争期の東南アジア各地へと広がっていった。

- 台湾:1895年から1945年まで

- 朝鮮半島:1910年から1945年まで

- 南樺太:日露戦争後に獲得し、1945年まで

- 関東州:1905年以降、租借地として支配

- 太平洋戦争期の占領地:香港、東南アジア(シンガポール、フィリピン、ビルマ、インドネシア、仏領インドシナなど)

こうして振り返ると、大日本帝国は八十年に満たない期間、ほとんど途切れることなく国外で軍事行動を続けていたことがわかる。

そして敗戦に至るまでは、多くの場合、それらの行動は国内では「勝利」として受け止められてきた。

実際、第一次世界大戦後に国際連盟の常任理事国となったことは、日本が列強の一員として国際的に承認されたと感じられた出来事だった。

「脱亜入欧」という目標が、少なくとも当時の日本人の目には達成されたように映ったに違いない。

しかしその一方で、日本が長く近隣諸国と緊張関係を保ち、ときに戦争状態にあり続けたことも、また確かな事実である。勝利と感じられた出来事の積み重ねが、同時に、次の武力行使を呼び込んでいたとも言える。

このように見てくると、明治維新以降の日本は、少なくとも第二次世界大戦の敗北以前において、ほぼ常に戦争や軍事行動を続けていたことがわかる。そうだとすれば、坂本龍馬の「日本の夜明けぜよ」という言葉は、明るい時代の到来を告げるものというよりも、むしろ長い戦争の時代の幕開けを予告する言葉のようにも聞こえてくる。

そして、約八十年にわたって戦争が続き、徴兵制によって駆り出された多くの庶民が、望んでもいない戦場で、どれほど多くの敵対する人々の命を奪い、また自ら命を落としていったのかを思い描くと、「夜明け」など実際にはなかったのではないか、あるいは、江戸時代のままでもよかったのではないかとさえ考えてしまう。