長くフランスやヨーロッパ的なものを学んできた。その後、「日本的なもの」に、ようやく関心を抱くようになった。そして、いつかフランスで、「日本的とは何か」ということを紹介してみたいと考え、ここ数年は意識的に日本へと立ち返ろうとしている。

しかし、正直に言えば、いまだ「これだ」と言えるところまで辿り着けずにいる。

その大きな理由の一つは、現存している最古の文字資料が八世紀の書物であるという事実にある。しかも、その時代にはすでに大陸からの影響が色濃く、日本固有のものが何であるのかを、はっきりと線引きすることが難しい。日本的なものを探ろうとすればするほど、外からもたらされた思想や文化と深く絡み合っていることに気づかされる。

たとえば、日本文化の大きな特徴の一つとして、「無」に価値を置く姿勢を挙げることができるだろう。しかし、その「無」は、インド仏教の「空」や、中国思想における「無」と、どのようにつながり、またどこが異なっているのか。そうした関係を丁寧に解きほぐそうとすると、たちまち困難に突き当たる。

それにもかかわらず、「無」は日本人にとってきわめて身近な概念でもある。「何かを成し遂げたければ、意識的にあれこれ考えるのではなく、無になるのが一番だ」と言われれば、多くの人は違和感なく受け止めるだろう。

ところが一方で、「無とは何か」と問われると、言葉にして明確に答えることは容易ではない。

説明しようとすればするほど、外来の宗教や思想との関係を踏まえたうえで、「日本的な無」とは何かを問わざるをえなくなる。しかし、そこでは思考の糸が複雑に絡み合い、一筋縄ではもつれをほどくことができない。

この一点を取ってみただけでも、「日本的なもの」を解明することがいかに難しい営みであるかは、十分に伝わるのではないだろうか。

そうした中で、これは日本的だと言ってよいのではないか、と思われる事柄に、時折出会うことがある。それらは、日本人にとってあまりにも当たり前すぎるため、意識されにくいものでもある。

そのいくつかを、以下で簡単に見ていこう。

漢字

私たちはごく自然に漢字を使っている。それが中国の「漢」の文字であり、つまりは外国から伝えられたものであるということを、日常生活の中で意識することはほとんどない。漢字はすでに完全に日本語の中に同化している。

しかし、それにもかかわらず、「漢」という中国王朝の名を今なお冠しており、平仮名/ひながなで記された場合とは、受ける印象が明らかに異なる。

平仮名にはやさしさや柔らかさが感じられるのに対し、漢字にはどこか厳めしさが残っている。

漢字と平仮名を交えた文章が使われるようになってから、すでに千年以上が経過している。それでもなお、漢字にはどこかよそよそしさが漂っているように感じられる。

一方で、それが外国からの借り物であったという意識は、ほとんど失われている。漢字もまた、日本の文字であると、多くの人が疑いなく受け止めている。

こうした状態そのものが、日本的なのではないか。私は次第に、その思いを強くするようになった。

その感覚をはっきりと意識したのは、韓国の釜山を訪れた時のことだった。

観光バスのガイドさんが、韓国の街中では自国の文字であるハングルのみが使われ、外国語である漢字表記はほとんど見られないと説明していた。観光地にある古い寺院などでは漢字の表記が残っており、かつて東アジアの漢字文化圏に属していたことは分かる。とはいえ、漢字はあくまでも外国の文字であり続けたのだという。

そのような感覚を、日本人が持つことはない。漢字が「漢」の文字であることは理解していても、今ではすっかり日本の文字として受け入れられている。漢字の使用をやめ、すべてを平仮名にしようと考える人は、まずいないはずだ。もっとも、平仮名自体も漢字を崩して生まれた文字であり、起源を辿れば外国由来だと言えてしまうのだが。

そのことからすると、日本の特色とは、1度受け入れたものはそのまま保ち続け、次に新しいものが入ってきたからといって捨てることはない。新しく何をうけいれたとき、それまであったものに完全に取って代わってしまうことはなく、二つのものが共存し続ける。それらはある時は融合し、ある時には対立関係に置かれるかもしれない。しかし、一方が他方を完全に排除することなく、二つがあり続ける。

信仰

仏教が日本に導入され、聖徳太子などによって国の宗教として政治の中心に据えられた時期があった。しかし、だからといって仏教が、それ以前からあった信仰に取って代わり、前の信仰を抹殺してしまったわけではない。むしろ、神と仏とが混ざり合うような状態が生まれ、仏が地上に降りて神となり、人々を救うといった説さえ流通した。

現在でも私たちは、「神も仏もない」といった言い方をする。要するに、助けてくれるものがあるのなら、どの神でもよいという感覚である。神と仏を厳密に区別することなく、寺でも神社でも手を合わせるし、神がいると言われれば、キリスト教の教会であっても祈ることにためらいはない。正月には初詣に出かけ、社で手を合わせて一年の無事や家族の健康を祈ることもある。その場所が寺であってもかまわない。

少し山に入れば、至る所にご神体があり、巨木や岩にはしめ縄が掛けられ、祈りの対象となっている。神はどこにでもいると言われれば、多くの人がうなずくに違いない。そうしたアニミズム、あるいは汎神論的な感受性は、仏教伝来以前から存在していたものと思われるが、そうした神への皮膚感覚が失われることはなく、今も人々の心の中に生き続けている。

仏教に目を向けると、実は、インドから中国に伝わった当初、仏教は必ずしもすぐに受け入れられたわけではなかった。受容が進んだのは道教の影響が強い時代であり、そのため中国仏教には、支配的思想であった儒教だけでなく、老子や荘子の思想も色濃く反映していると考えられている。

そうした仏教が、朝鮮半島の百済を経由して日本に伝えられた結果、日本には、儒教に由来する礼節や秩序の意識とともに、老荘思想に由来する無為自然の考え方ももたらされた。

一方では理知を重んじ、社会の枠組みを厳密に定めようとし、他方では、何ものにも縛られない自由をすべての基礎に置く。相反するように見える考え方が、同時に受け入れられていったのである。

さらにキリスト教が知られるようになると、一神教的な発想が八百万の神々の世界に入り込み、無数の神々を統べる唯一神であるかのように天照大御神を位置づける考え方が、神道の一つのあり方として形作られた時代もあった。

仏教、儒教、道教、そしてある程度はキリスト教も受け入れられ、それらは祖先への信仰や自然信仰、『古事記』や『日本書紀』によって形作られた神話の神々への信仰と共存している。そのあり方は、漢字とよく似ている。異国的な感覚をどこかに残しながら、しかし、日本文化の中に完全に同化しているのである。

もし、異国的な気配が完全に消えていたとしたら、それ以前の信仰を排除し、全面的に取って代わっていたかもしれない。だが、日本的な受容のあり方は、受け入れながらも、相手がよそ者であることを忘れない。だからこそ、次のよそ者が現れれば、また喜んで迎え入れる。その際、先に来たよそ者を追い出すことはしない。客は客のまま、長くとどまる。

もちろん、家族そのものが入れ替わることはない。

比喩的に言えば、仏教は祖先の神々と縁を結び、盆の時期になると、そのつながりを確かめ合う。日本人は、そうした客人たちを大切にしながら、大きな家族を形作ってきたと言ってよいだろう。

こうしたおもてなし精神を発揮しながら、しかも、最期までお客さんや義理の関係でありつづけるのが、「日本的」の特色ではないだろうか。

「大和心」を尊ぶ

歴史を振り返ってみると、日本人は概して「新しいもの」を好み、「外から来たもの」に強い関心を示し、進んでもてなしてきたように思われる。ところが一方で、何かの拍子に態度が一変し、よそ者を排除しようとした時代や局面も確かに存在している。

本来、日本社会は一族や村といった単位での結束が強く、身内を大切にし、訪ねてくる客人にも親切に接する文化を持ってきた。しかしその反面、そうした結束の及ばない場所では、羽目を外してしまうこともある。少し前までは、「旅の恥はかき捨て」といった言葉が、半ば当然のように使われていた。「人の目」がないところでは、自己抑制のたがを、ほんの少し外してしまうことがある。

逆に、客人がこちらの集団の中に迎え入れられた場合には、その場の約束事を守ることが、親切さや愛想のよさの前提条件となる。たとえ身内であっても、共同体の規範を破れば、「村八分」というかたちで排除されることもあった。

日本人は、客人に対して愛想よく、いかにも謙虚に振る舞う。しかしその内側にはプライドがあるように思われる。端的に言えば、相手に気持ちよく過ごしてもらうという行為そのものが、もてなす側の自負心に支えられていると言っていいだろう。

そのため、態度が悪い、あるいは横柄だと受け取られるよそ者が現れると、最初は丁寧な応対を保ちながらも、暗に自制や敬意を求める姿勢を示すことがある。それでも通じない場合には、態度が急に硬化し、時には露骨に攻撃的になることさえある。

自分のことを考えても、そんな時があるような気がする。

しかし、有名人でもそうしたことがあったりする。例えば、聖徳太子。

聖徳太子「日出づる処の天子」

プライドを示す例として、聖徳太子の「日出づる処の天子、書を日没する処の天子に致す。つつがなきや。」という遣隋使のエピソードを挙げることができる。

当時の倭国は、中国大陸を支配していた隋王朝と比べれば、取るに足らない小国だった。それにもかかわらず、聖徳太子は、帝国を統治するただ一人の存在を示す称号である「天子」という言葉を自らにも用い、隋の「天子」と肩を並べるかのような書簡を送った。そのため、隋の煬帝は激怒したと伝えられている。

なぜ太子は、そのような書簡を送ったのか。

それは、隋の天子の支配下に入り、貢ぎ物を捧げることで家臣として認められるという冊封体制の中にあって、あえてもう一人の「天子」を名乗ることで、対等な関係を示そうとしたからである。すなわち、自国は隋の臣下ではないという意思を明確に示すためであり、新しい国造りの途上にあった倭国としてのプライドを表明する行為でもあった。

当時の勢力関係から見れば、それは身の程知らずの思い上がりと受け取られても不思議ではない。しかも倭国は中国由来の仏教を国家経営の根本に据え、律令制度なども隋の政治制度を模倣している最中だった。

そうした状況であったにもかかわらず、あるいは、そうした依存関係にあったからこそ、「日出づる処の天子」と自称した聖徳太子の姿には、「一寸の虫にも五分の魂」という、日本人の意識の底に横たわるプライドが、はっきりと表れていると言っていいだろう。

もっとはっきりと、排外を公にした例もある。

古代の日本は中国からの影響が非常に強かったために、時には中国からの影響を排除しようとする主張もあった。

本居宣長 漢意(からごころ)を排す

本居宣長(もとおり のりなが:1730–1801)は、江戸時代中期の国学者として知られ、『源氏物語』の中に見られる「もののあわれ」こそが日本的なものの精髄、すなわち大和心(やまとごころ)であり、その自然な人間の感情を阻害する「漢意(からごころ)」を排斥すべきだと強く訴えた。

「あはれ」に関する本居宣長の説は、私たちを深く納得させてくれる。

「あはれ」という言葉は、(中略)見るもの、聞くこと、行うことに触れて、心が深く感じ動かされることを言うのである。(中略)もとの意味を言えば、人の心が何かに触れて感じ動くことは、すべて「あはれ」なのである。だから、人の心が深く感じるべき事柄すべてを、「もののあはれ」と言うのである。

(本居宣長『石上私淑言(いそのかみ ささめごと)』現代語訳)

そして、「もののあはれを知る」ことを、宣長は次のように説明する。

たとえば、立派な花を見たり、澄み渡った月を仰いだりして、しみじみと心が動く。これが「物のあはれを知る」ということである。それは、その花や月の「あはれ」である趣を、心の中でよく理解しているからこそ、感じるのである。(中略)これは花や月に限らない。世の中に存在するあらゆる事柄に触れて、その趣や心ばえを理解し、うれしいべきことにはうれしく、おかしいべきことにはおかしく、悲しいべきことには悲しく、恋しいべきことには恋しく、そうした感情がそれぞれに動くこと。それが「もののあはれを知る」ことである。

何も感じず、心が動かないのが、「物のあはれを知らない」のである。だから、「もののあはれを知る人」を「心ある人」と言い、知らない人を「心なき人」と言うのである。

(本居宣長『石上私淑言(いそのかみ ささめごと)』現代語訳)

『源氏物語』を深く愛好した本居宣長が、「もののあはれ」をとりわけ強調するのは、光源氏の振る舞いが、江戸時代の倫理観を形作った朱子学の教えと相反するものだったからである。

光源氏は、継母である藤壺をはじめとして複数の女性と密通し、単なる不倫にとどまらず、略奪愛や誘拐といった行為にまで及んだ。こうした行為は、現代の日本においても顰蹙を買うだろうが、とりわけ江戸幕府が幕藩体制の支配理念として重視した朱子学の倫理観からすれば、決して許されるものではなかった。

朱子学は儒教の一派であり、社会の規範を重視する思想である。

その根本的な考え方は、人間の性質は宇宙的な道理である「理」によって規定されており、その理に従っているかぎり、人間の性質は善である、というものである。

そこから、具体的な生活の中では、人間が備えるべき道徳的徳目として、仁・義・礼・智・信を実践することが求められる。例えば、親に対する孝行や、君主に対する忠誠である。

さらに、物事の「理」を究明して道徳的知識を深める一方で、感情や欲望に流されず、相手を敬う態度が重視される。

したがって、朱子学の倫理観の下では、父への敬いも失うほど桐壺への恋に狂い、情に流され、欲望に溺れる光源氏ほど、断罪されるべき人物はいないことになる。

そうした時代精神の中にあって、本居宣長は『源氏物語』を愛し、「しみじみと心が動く」情を持つ人こそが「心ある人」であるとして、反朱子学の立場を鮮明にしたのだった。

逆に言えば、朱子学の教えを信奉する人々は、「心なき人」、すなわち理念ばかりを重んじ、情を知らぬ人であるということになる。

こうした主張は、現代の私たちにもふっと腑に落ち、納得がいくのではないだろうか。「情けは人のためならず」といった諺も、理より情を大切にする日本人の心を空かしている。

そして、理よりも情を大切にするという主張は、「大和心」こそが日本的なものであり、それに反する「漢意(からごころ)」は捨て去るべきだ、という主張へとつながっていく。

「漢意」について、本居宣長は次のように説明している。

「漢意」とは、ただ中国のやり方を好んだり、中国という国そのものを尊んだりすることだけを言うのではない。世の中の多くの人が、あらゆる物事について「これは善か悪か」「正しいか間違っているか」と理屈で論じ、物事の筋道や原理を決めつけて語ろうとする、その考え方全体を指しているのである。そうした態度そのものが、中国の書物(漢籍)の考え方の影響なのだ。

(本居宣長『玉勝間』現代語訳)

ここで明らかにされているのは、「漢意」とは、朱子学流の「理」に従い、道理や是非を重視する思考態度そのものだ、という点である。

したがって、「あはれ」すなわち「情」を日本的な心の核心に据える宣長の主張は、江戸幕府の支配理念と深く結びついていた朱子学の倫理観に反するものであった、ということになる。

そうした状況の中でも、本居宣長は自らの立場をさらに推し進め、『古事記』研究の冒頭に置かれた「直毘霊(なおびのみたま)」において、「漢意」排斥の姿勢をいっそう鮮明に打ち出した。

どうしても「神の道」を知りたいと思うなら、まずなすべきことがある。

それは、きたなきからぶみごころ(中国の書物に染みついて濁った考え方)をいったんきれいに洗い落とし、清々しき御国ごころ(すっきりとした日本の心)をもって、古い典籍を丁寧に学ぶことである。そうすれば、守り行うべき決まった「道」など、もともと存在しないことが、自然に分かってくるだろう。

そのことを悟ることこそが、神の道を受け入れ、生きるということなのである。

(本居宣長「直毘霊」現代語訳)

ここで言う「守るべき決まった道」とは、朱子学の教えによって作り上げられた規範にほかならない。宣長は、そうした「漢意」による「きたなき」ものを洗い流す必要があると説く。

そのようにすれば、自ずと「清々しい大和心」が現れ、その心の自然な動きに従って生きることこそが、「神の道」を生きることになる。

それは、「うれしいべきことにはうれしく、おかしいべきことにはおかしく、悲しいべきことには悲しく、恋しいべきことには恋しく、そうした感情がそれぞれに動くこと」であり、「もののあはれを知る人」「心ある人」として生きることを意味すると言っていいだろう。

このように考えると、本居宣長の言う「漢意」排斥とは、朱子学的な理念に従うことをやめ、人間の情が動くままに自然に生きることを指しており、それこそが「大和心」を取り戻すことだった、という理解に至る。

そして、この思想が現実の政治や外交の文脈に持ち込まれると、「日本は世界を照らす太陽神の子孫が天皇として統治する万邦無比の国であり、それにふさわしい尊厳を有すべきである」という主張がイデオロギー化され、外国排斥の動きを支える思想的バックボーンとして利用されていくことにもなる。

私にとって興味深いのは、これほどまでに「漢意」を廃し、「大和心」を尊ぶことを説いた本居宣長でさえ、書物を執筆する際に漢字の使用を廃すことはなかった、という点である。

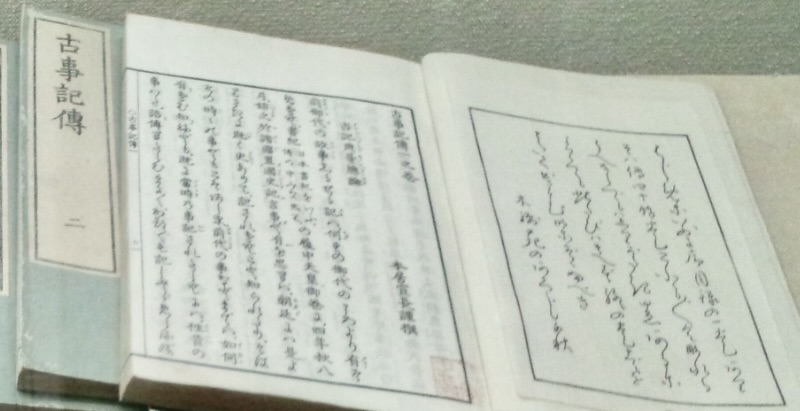

実際に『古事記伝』の写本を見ても、それは漢字仮名交じり文で綴られている。

繰り返しになるが、「漢意」を排除すべきだと強く主張した本居宣長でさえ、漢字を用いて思索を記している。この事実ほど、日本文化の中に異国の文化が深く融合し、日本語の書記記号として「漢」の文字が定着していることを、見事に示す例はないだろう。

「日本的なものとは何か」を考える中で、私は、このような受容の仕方そのものが、日本文化の一つのあり方ではないかと、現時点では考えている。

日本文化が東アジアの漢字文化圏の中で育まれてきたことは疑いようがなく、古代以来、日本は異国の文化を受け入れ続けてきた。

その際、漢字については、その起源が「漢」にあることをあえて残すように、舶来のものであるという印をとどめ、異国の風味が感じられる形で取り込んできた。欧米起源の事物をカタカナで表記するのも、こうした流れの延長線上にあると言えるだろう。

このように考えるならば、「日本的なもの」の一つは、異国の文化を積極的に受け入れつつ、その起源を可視化したまま取り込むという、独特の態度にこそあると考えても、決して的外れではないだろう。