小泉八雲(Lafcadio Hearn:1850-1904)は、日本文化に触れた際の印象を記した『知られぬ日本の面影』(Glimpses of Unfamiliar Japan)、そして日本各地に伝わる伝説や怪異譚を独自の語り口で紹介した『怪談』(Kwaidan)などの著作によって、明治期の日本文化を海外に広く紹介するうえで大きな役割を果たした。

彼は1850年、当時イギリスの保護領であったギリシアのレフカダ島に生まれた。父はアイルランド生まれのイギリス軍の軍医、母はペロポネソス半島南端に位置するキティラ島出身のギリシア人であった。

一家は1852年に父の故郷であるアイルランドに移り住むが、父が別の女性と生活を始めたことなどから、母はギリシアへ帰国し、ハーンは大伯母に育てられることになる。

その後、1869年に単身でアメリカ合衆国へ渡り、ジャーナリストや作家としての活動を開始した。

1890年に来日したラフカディオ・ハーンは、島根県で出会った小泉セツと結婚し、1896年には日本国籍を取得した。彼が日本を深く愛していたことは疑いようがない。

それでは彼は、どのようにして日本文化を理解しようとしたのか。この問いはきわめて興味深い問題である。

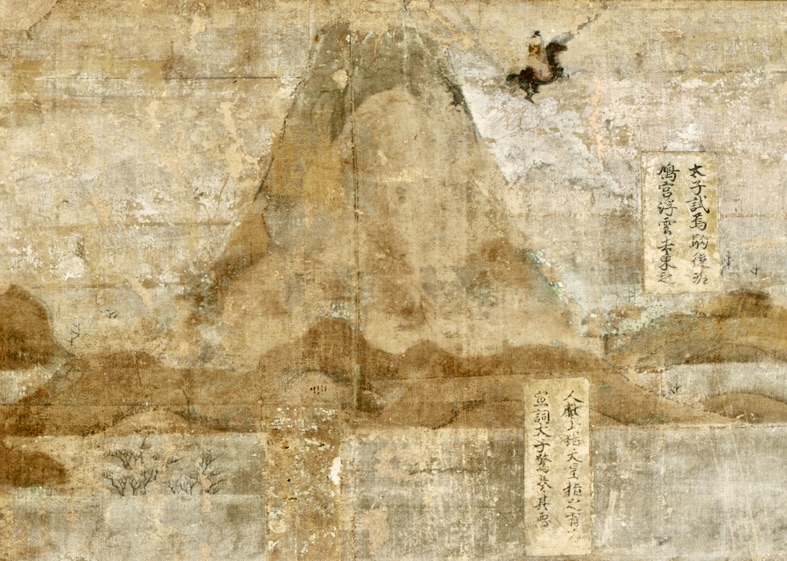

ここでは、その答えの一端を『怪談』の末尾に置かれた、昆虫に関する随筆「蝶」に求めたい。そこには、荘子の寓話「胡蝶の夢」への言及が見られる。ハーンは、荘子と蝶との関係について、次のように述べている。

Again, I should like to know more about the experience of that Chinese scholar, celebrated in Japan under the name of Sōshū, who dreamed that he was a butterfly, and had all the sensations of a butterfly in that dream. For his spirit had really been wandering about in the shape of a butterfly; and, when he awoke, the memories and the feelings of butterfly existence remained so vivid in his mind that he could not act like a human being.

私がさらに知りたいと思うのは、日本で荘周(そうしゅう)の名で知られるあの中国の学者の経験だ。彼は自分が蝶である夢を見、その夢の中で蝶としてのあらゆる感覚を味わった。というのも、彼の精神は実際に蝶の姿をとってさまよっていたからだ。そして、目覚めたときにも、蝶として存在していたときの記憶や感情があまりにも鮮明に心に残っていたため、人間として振る舞うことができなかったのである。

(Lafcadio Hearn, Kwaidan: Stories and Studies of Strange Things, “Butterflies,” 1904)

続きを読む →