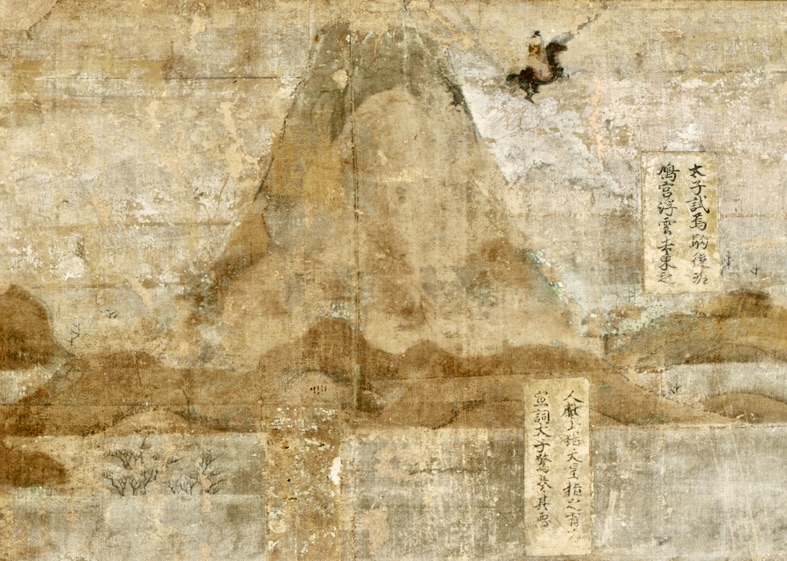

富士山は、日本の象徴として最もふさわしい存在だと多くの人が考えているに違いない。では、その富士山に対して、日本人はどのような感情を抱き、どのように表現してきたのだろうか。

この問いに対して、奈良時代から平安時代を経て鎌倉時代前期にかけて作られた和歌や物語は、一見対照的な二つの心情を私たちに伝えてくれる。

山部赤人(やまべのあかひと)と西行(さいぎょう)の歌に、その典型を見ることができる。

田子の浦ゆ 打ち出いでて見れば 真白にぞ 富士の高嶺に 雪は降りける

(『万葉集』3-318)

風になびく 富士の煙(けぶり)の 空に消えて ゆくへも知らぬ わが思ひかな

(『新古今和歌集』1615)

赤人の富士には、真っ白な雪が降り積もり、永遠に続くような神々しい姿が描かれている。

それに対して、西行の富士には風が吹きつけ、噴火の煙が空に消えていくさまが、生の儚さや無常観を象徴している。

奈良時代から平安時代へと時代が移りゆくなかで、富士山に託された心情は、このように変化していったのである。

その変遷の過程をたどることは、日本人の心のあり方を、私たち現代人にあらためて問いかけてくれるだろう。