芥川龍之介は、1922(大正12)年に発表した「神神の微笑」の中で、キリスト教を布教するために日本にやってきたオルガンティノ神父の葛藤を通して、日本が古代から現代に至るまでどのように外国文化を受容してきたのかという問題に対して、一つの回答を提示した。

結論から言えば、日本は外国からやってくるのもを排除することなく全て受け入れたのだが、その際に、自国流に変形した。オルガンティノの前に現れた日本の霊である老人は、「我々の力と云うのは、破壊する力ではありません。造り変える力」だと言う。

しかも、造り変えて同化する際に、すでに存在したものと新しく到来したもののうちどちらかを排除するのではなく、すべてが同時に共存する。新しいものが古いものを消滅させることはない。

この二つの点を理解するために、「洋服」を取り上げてみよう。

私たちは「洋服」という言葉を何気なく使い、その由来について考えることはほとんどない。

しかし、同じものを指す言葉である「服」とはニュアンスの違いがある。普段であれば、「その服かわいい!」というように「服」を使い、多少丁寧であらたまった感じの時には、例えば「お洋服」のように「洋服」を使う傾向にある。

「洋服」という言葉は明治時代にできたもので、元来は「西洋服」だった。それを略して「洋服」になった。

それに対応し、日本の伝統的な服装(着物)は、「和服」と呼ばれるようになった。

その二つの様式は現在でも共存している。決して、「洋服」が「和服」を排除してしまったわけではない。その一方で、欧米由来の衣服にも日本風のアレンジが加えられ、日本人に適したものに造り替えられてきた。

このように考えると、「変形しつつの同化」と、すでに存在したものと新しいものの「共存」という、二つの現象を確認することができる。

もう一つの日本的受容の特色は、同化しつつも、外からやって来たものであるという印がいつまでも付けられ続けるという点。

洋服が日本に導入されてすでに150年以上が経つが、やはり「(西)洋服」という印象は残り、日本古来の服装でないことが感じらる。

「服」と「洋服」のニュアンスの違いも、そのことから来ている。

こうした外来の事物の受容・同化に関しては、中国大陸からの最大の輸入品である「漢字」についても同じことが言える。その点は、「神神の微笑」の中で芥川龍之介が話題にしているので、後に見ていくことにしよう。

。。。。。

「神神の微笑」は4部構成。

a. 南蛮寺の庭を散歩するオルガンティノ神父が、日本における布教の難しさに悩むシーン。

b. 寺の内陣で、聖ミカエルと悪魔がモーゼを争う壁画を前にして、神父が妄想にとらわれるシーン。

その妄想は、古代ギリシアのバッカスの饗宴と、日本の神話の中でも中心に位置する「天の岩戸」の場面を重ね合わせたもの。

c. 日本の霊の一人である老人が姿を現し、日本が昔から中国の思想や文物、インド由来の仏教を日本的に同化してきた歴史を語る。

d. a-cは、南蛮船が入港する場面を描いた300年前の屏風を前にして、語り手が思い描いた内容であることが明かされる

以上の展開を通して、日本が異国からの渡来物をどのように受容したと芥川龍之介が考えたのか、そして、それをどのように表現したのか、辿っていこう。

(1)変形と同化

南蛮寺の庭に突然姿を現した老人は、海を渡り日本にやってきた様々な思想や文物を数え上げ、それら全てが日本の中で変形され同化したことを、オルガンティノに告げる。

まず最初に、中国の哲人たち、孔子、孟子、荘子たちの教え。呉の国の絹や秦の国の玉。

次に、中国の文字。七夕の伝説。書道。老子・荘子の道(道教)。

さらに、インドを発祥の地とする仏教。

最後は、古代ギリシアのホメロスによって歌われたユリシーズの放浪物語。

それらの中で、文字に関しては、次のように言う。

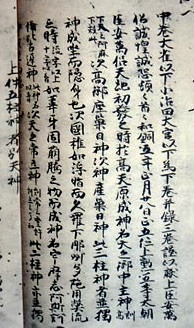

いや、そう云う宝よりも尊い、霊妙な文字さえ持って来たのです。が、支那はそのために、我々を征服出来たでしょうか? たとえば文字を御覧なさい。文字は我々を征服する代りに、我々のために征服されました。

(あおぞら文庫:https://www.aozora.gr.jp/cards/000879/files/68_15177.html)

これは、無文字社会だった日本が、大陸から漢字を移入した際の、独特な方法について語ったものだといえる。

漢字は表意文字であり、音と意味が一つの塊を成す言葉。

日本では、自分たちの音声言語(日本語)を文字にする際、二つの使い方を用いた。

音読みは、中国語の音をほぼ踏襲した漢字の使い方。例えば、「くさ」を文字にする場合、「草」という漢字を使い、「ソウ」という読み方を採用した。

訓読みでは、音声と意味を切り離し、「草」という漢字を使いながら、日本語の「クサ」という読み方

を用いた。

さらに、『万葉集』等では、日本語の音に類似した音の漢字が使われ、意味は完全に無視するといった使い方もなされた。(万葉仮名)

こうした漢字の恣意的な使い方を通して、日本人は文字社会になってからも、中国語ではなく日本語を使い続け、しかも漢字を変形して平仮名や片仮名も作り出した。

こうした現実を踏まえて、老人は、「文字は我々を征服する代りに、我々のために征服されました」と言ったのだと考えられる。

仏教に関しては、「本地垂迹」説に触れる。

ただ気をつけて頂きたいのは、本地垂跡の教の事です。あの教はこの国の土人に、大日 貴は大日如来と同じものだと思わせました。これは大日孁貴の勝でしょうか? それとも大日如来の勝でしょうか? 仮りに現在この国の土人に、大日孁貴は知らないにしても、大日如来は知っているものが、大勢あるとして御覧なさい。それでも彼等の夢に見える、大日如来の姿の中には、印度仏の面影よりも、大日孁貴が窺われはしないでしょうか? 私は親鸞や日蓮と一しょに、沙羅双樹の花の陰も歩いています。彼等が随喜渇仰した仏は、円光のある黒人ではありません。優しい威厳に充ち満ちた上宮太子などの兄弟です。

貴は大日如来と同じものだと思わせました。これは大日孁貴の勝でしょうか? それとも大日如来の勝でしょうか? 仮りに現在この国の土人に、大日孁貴は知らないにしても、大日如来は知っているものが、大勢あるとして御覧なさい。それでも彼等の夢に見える、大日如来の姿の中には、印度仏の面影よりも、大日孁貴が窺われはしないでしょうか? 私は親鸞や日蓮と一しょに、沙羅双樹の花の陰も歩いています。彼等が随喜渇仰した仏は、円光のある黒人ではありません。優しい威厳に充ち満ちた上宮太子などの兄弟です。

本地垂迹説というのは、日本古来の神々と仏教の仏を同化させる神仏習合に基づく考え方。

仏を本地(真実の身)とし、仏がこの世の人を救うために仮に取る姿(垂迹)を神と見なす。

天照大御神の別名である大日孁貴(おおひるめのむち)は日本の神。それに対して、大日如来は大乗仏教における信仰の対象となる仏。

日本人はお経を唱えながら仏様に祈っているように思っているかもしれないが、実は日本の神様を頭に置いているかもしれない。どちらかというと、神と仏はあまり区別されないまま信仰の対象になっている。

お寺にも神社に行き、何とはなしに手を合わせ、お祈りをする。

老人によれば、親鸞や日蓮といった宗教家でさえ、仏の姿を通して見ているのは、上宮太子、つまり聖徳太子だということになる。

ここでも漢字の場合と同じように、仏が神を追い出したわけではなく、仏が姿を変え、つまり神の姿に変形し、日本の社会に同化してきたのだといえる。

(2)共存

外来の文物が変形を施されて日本文化に同化した後でも、それ以前に存在した同類のものは存在し続ける。日本人にとって、そうした現象はなんら不思議なことではない。

しかし、日本以外においては、かなり特殊な状況だと考えられる。一般的に言えば、新しいものは古いものを排除し、消滅させる。

洋服が導入されれば和服はなくなる。漢字が使われるようになれば、それは中国語が使われることであり、日本語は使われなくなる。

芥川龍之介はその一般的な傾向の代表として、古代ギリシアの神々とキリスト教を考えていたに違いない。

そして、日本の神々と古代ギリシアの神々の類似性と差異に言及することで、日本的な異文化受容の特質をより一層浮かび上がらせようとしたのだった。

その理由を最初に記せば、キリスト教は古代ギリシアの宗教を「異教」として断罪し、神々の代わりにキリスト教の神を唯一神としたのだった。そこに共存はない。

では、日本の神々に対しても、同じことが可能なのか?

オルガンティノ神父が抱いた幻想の中で、古代ギリシアのバッカス神を祭る饗宴と「天の岩戸」の場面とが重ねられること、そして、老人がホメロスのユリシーズと「百合若物語」の類似について口にすることについては、すでに指摘した。

その要点は、結局のところ、老人の次の言葉に要約される。

我々は古い神ですからね。あの希臘の神々のように、世界の夜明けを見た神ですからね。

このように、古代ギリシアの神々と日本の神々が重ね合わされ、両者の類似性が繰り返し語られる。

この段階において、芥川龍之介はラフカディオ・ハーン(小泉八雲)の日本論からヒントを得ていたのかもしれない。

ハーンにとって、日本古来の宗教は「折衷的」であり、「あらゆる種類の外国思想を我が物にして同化」(『知られぬ日本の面影』所収「家の内の宮」)する力があるものだった。

そうした認識は、母からギリシア人の血を受け継いだ彼が、キリスト教に対する反発から古代ギリシアに憧れ、その気持ちを伝統的な日本の面影に投影したところから来ているのだと考えられる。

日本の若い世代が軽蔑すべきとみなしている自国の過去へ、日本人が将来振り返ることが必ず来るであろう。ちょうと我々西洋人が古代ギリシア文明を振り返るように。(中略)とくに古代の神々の顔を見、表情を見なおして驚くに違いない。なぜならその神々の微笑はかつては日本人自身の似顔絵であり、その日本人自身の微笑でもあったのだから。(『知られぬ日本の面影』所収「日本人の微笑」)

このハーンの一節から、「神神の微笑」という題名が来ていると言っても過言ではないだろ。

その上で、芥川の真の狙いは、類似性の中にそっと「差異」を忍び込ませることにあった。

それが大神パンに関する言及である。

パンは、下半身が野獣で山羊の角をもつ牧神。

また、ギリシア語の「パン」の音が「全て」を意味することから、「宇宙全ての神」と見なされるようになった。

「神神の微笑」を理解する上で最も重要なことは、ギリシアの歴史家プルタルコスが『神託の堕落』の中で語ったパンの挿話とキリスト教との関係にある。

プルタルコスによれば、ある船員が航海の途中で、「大神パンは死んだ」という神託を聞いたという。

そして、キリスト教の文化圏において、パンの死は、「異教」(=古代ギリシアから続く神々への信仰)が終わったという意味だと解釈された。そして、新しい神イエスの時代の到来を告げる言葉となった。

従って、もし日本の神々が古代ギリシアの神々と全く同一であるならば、イエスに取って代わられることになる。

オルガンティノ神父の言葉を借りれば、「泥宇須に勝つものはない筈です。」

つまり、日本でも、ヨーロッパと同様に、日本の神々は破れ、キリスト教の神が唯一の信仰の対象になる。

それに対して、日本の霊である老人は、「我々の力と云ふのは,破壞する力ではありません。造り変える力なのです。」と述べ、その例を並べ挙げた。

そして、「造り変える力」は日本独自のものではないと言うオルガンテイーノに向かい、決定的な重要性を持つ言葉を発する。

老人は薔薇の花を投げた。花は手を離れたと思うと、たちまち夕明りに消えてしまった。

「なるほど造り変える力ですか? しかしそれはお前さんたちに、限った事ではないでしょう。どこの国でも、―― たとえば希臘の神々と云われた、あの国にいる悪魔でも、――」

「大いなるパンは死にました。いや、パンもいつかはまたよみ返るかも知れません。しかし我々はこの通り、未だに生きているのです。」

パンは死んだかもしれない。しかし、「我々はこの通り、未だに生きているのです。」

この言葉こそ、古代ギリシアの神々と日本の神々の違いを決定付けるものに他ならない。

日本の神々は死にはしない。生きている。だから、パンたちとは違う。イエスが到来しても消え去ることはない。

もしかすると、いつかパンは甦るかもしれない。しかし、その時にはイエスが消え去ることになる。その関係は、アンド(and)の関係ではなく、オア(or)でしかありえない。

それに対して、日本の神々は生き続けている。孔子が来ても、孟子や荘子が来ても、仏が多くの人々の心を捉えても、やはり生き続けてきた。

それは、イエスに対しても同じことだ。

ここにこそ、日本が外国の思想や文化を受容する様式の、最も大きな特色がある。

排除ではなく、共存。オア(or)ではなく、アンド(and)。

オルガンティノは常にキリスト教の神の勝利を望むのだが、老人の方では、「これは大日孁貴の勝でしょうか? それとも大日如来の勝でしょうか?」といったように、どちらの勝利とも決しない。

そうした表現も、また、排除ではなく、共存の心持ちを表していると考えていいだろう。

(3)日本的とは? 外来の印

ここまで、外来品を日本が受け入れる場合、変形し同化し、さらに新しい物と古い物が共存するという、日本的な受容の様式を確認してきた。

その上で、最も「日本的」と言えることがある。

「漢字」について考えてみると、面白いことに気づく。

私たちは「漢字」が外国からの輸入品であると思っていない。平仮名、カタカナと同時に使い、何の違和感もない。

最初に漢字を使って書かれた書物『古事記』が712年に出現して以来、中国からもたらされた文字を変形ながら同化し、それまでの日本語と共存させて、現在まで約1300年に渡りずっと使い続けている。

誰も漢字を外国の文字だと思わない。

しかし、「漢字」という表現から、その出自である「漢」という印が外されることはない。つまり、漢字が異国から来たものであり、外来品だと今でも印が付けられている。

和言葉と共存しているけれど、しかし、完全に一つになってはいない。

実際、漢字を多く使った文はどこか硬い感じがし、かしこまった印象を与える。平仮名が多く、和言葉で書かれた文は、柔らかで、砕けた感じがする。

1300年もの時間が流れたにもかかわらず、漢字には「和」とは違うという印が付けられ、同化して共存はするけれど、しかし完全に「和」と一体化することはない。

「洋服」に関しても同じことがいえる。

私たちにとって和服以上に普段着なのだが、「服」という言葉に「西洋」という由来を示す言葉が付いているために、どこか他所行きな感じがする。

同化しながらも、やはり外来の印があり、「和」とは違う印象を与え続けている。

こうした印象を生み出す原因は、「共存」にあると考えていいだろう。

他所から入ってきたものを受け入れ同化した際に、それ以前から存在したものを排除してしまうと、外来のものからは時間が経つに従ってその由来を示す印がなくなり、その地に元からあったもののように感じられることになる。

例えば、ヨーロッパにおいて、古代宗教に取って代わったキリスト教が、地中海の向かい側にあるオリエントで生まれた宗教であり、外来品であるという出自は忘れられている。

それに対して、日本では、仏教は伝統的な神への信仰と融合し、私たちはお寺にも神社にも区別なく行き、手を合わせてお祈りをしたりする。その意味で、神と仏は共存している。

しかし、それでも、神と仏という名前が示す通り、それらが別々の存在であるという印が取り払われることはない。仏陀は決して日本の神にはならない。

このように、同化しながらも、絶えず外来品あることを示し続けることにこそ、日本における外国受容の最も大きな特色がある。

「神神の微笑」に戻れば、オルガンティノが熱望するように、キリスト教の神がいつか日本の神々に打ち勝つ日がくるかもしれない。しかし、決して神父が望む形ではなく、同化と共存という状況になるしかないだろう。

イエスの名前を口にして祈りながら、心は日本の神々への信仰に基づく、といったように。

実は、オルガンティノはすでにそうした状態にあり、日本化している。

そのことを芥川は、彼の祈りの言葉に潜ませていた。

南無大慈大悲の泥宇須如來

ここではキリスト教の「泥宇須」と仏教の「如来」が共存している。

こうした共存状態は、小説の冒頭に置かれた南蛮寺の庭の描写で、最初から予告されていたものでもある。

庭には松や檜の間に,薔薇だの,橄欖だの,月桂だの,西洋の植物が植ゑてあつた。殊に咲き始めた薔薇の花は,木々を幽かにする夕明りの中に,薄甘い匂を漂はせてゐた。それはこの庭の靜寂に,何か日本とは思はれない,不可思議な魅力を添へるやうだつた。

(中略)

「この國の風景は美しい。―――」

日本の植物と西洋の植物が一緒に植えられている庭。それは「不思議な魅力」を持ち、オルガンティノは「美しい」という言葉を漏らす。

彼が意識して望むことはキリスト教の勝利。しかし、意識を超えたところで望むのは、この「美」に違いない。