ギヨーム・アポリネールは、20世紀初頭、パブロ・ピカソを中心にした画家たちが新しい絵画表現を模索するのと同じ時代に、文学の世界で新しい美の追究を行った。

その成果の一つは「ミラボー橋(Le Pont Mirabeau)」を通してよく知られている。しかし別の方向にも進み、さらに革新的といえる詩を手がけた。

「月曜日 クリスティーヌ通り(Lundi rue Christine)」は、そうした試みの中で、最もよく知られた作品。

キュビスムの絵画と同じ発想に基づき、様々な言葉の断片が「同時」に「並列」して配置されている。

その手法によって、アポリネールは、「ミラボー橋」の抒情性とは違う抒情性、彼自身の言葉によれば、「場の雰囲気から生じる抒情性(lyrisma ambiant)」を生み出そうとした。

「会話詩(Poème-conversation)」とアポリネールが名付けたジャンルに属するこの詩は、会話の断片から成り立っている。

その会話は、題名の「月曜日(Lundi)、クリスティーヌ通り(rue Christine)」によって曜日と場所が示され、パリの6区にあった酒場で交わされたのではないかと推測される。

アポリネールは、あたかもその場に居合わせたかのように、そこで飛び交う言葉を次々に書き留め、何の脈絡もないかのように繋げていく。

その際、句読点が一切用いられていないために、全ての言葉が、酒場に立ち篭める煙のように漂っているといった印象を与える。

そして、その雰囲気から抒情性が立ち上ってくるのが、アポリネールの狙いだった。

La mère de la concierge et la concierge laisseront tout passer

Si tu es un homme tu m’accompagneras ce soir

Il suffirait qu’un type maintînt la porte cochère

Pendant que l’autre monterait

門番女のお袋と門番女なら、全て見過ごしてくれるだろうよ

お前 男なんだから 今夜 俺に付き合うよな

一人が馬車の門を開けてりゃ、大丈夫だろうよ

その間に もう一人が上がっていくさ

「全て見過ごしてくれるだろう(laisseront tout passer)」という最初の一言を誰が発しているのかわからないのだが、次に、tuと相手に向かって呼びかけているので、 jeの言葉だと推測することができる。

門番の女(la concierge)がいるのは、馬車用の門(la porte cochère)のある建物に違いない。

jeは今夜(ce soir)そこに行って、何をしようというのだろうか?

「見過ごす(laisser passer)」とか、「一人が門を開けている(un type maintint la porte cochère)」だけで、もう一人が上がっていける(l’autre monterait)」という言葉からは、よくないことを企んでいるらしいと感じられる。

その悪事に知り合いを誘うために、「お前男なんだから(si tu es un homme)」などと言う人間は、あまり高級な人間ではない。

実際、jeは、「un type(奴)」という俗語的な表現を使う。

そうした言葉を使う人間が自分のことを言う時、日本語では、「私」とか「ぼく」よりも「俺」の方が相応しそうである。

そんな「俺」のいる場所は、あまり高級なところではないはず。

また、彼が狙いを定めた建物の門番は女性(la concierge)であり、他には彼女の母親(la mère de la concierge)がいるらしい。

そして、彼女たちは、「俺」のすることを結構大目に見てくれるらしい。ということは、彼女たちと知り合いなのかもしれない。

Trois becs de gaz allumés

La patronne est poitrinaire

Quand tu auras fini nous jouerons une partie de jacquet

Un chef d’orchestre qui a mal à la gorge

Quand tu viendras à Tunis je te ferai fumer du kief

灯の点ったガス塔が3本

女将(おかみ)は胸を病んでる

お前さんが終わったら 俺たちがサイコロで一勝負するさ

喉を傷めている指揮者が一人

お前がチュニスに来るときにゃ ヤクやらせてやるよ

becs de gaz(ガス塔)に灯が灯る。それは夜が更けてきたことの証拠。

次に、「女将(la patronne)」から「サイコロを使ったボードゲーム(jacquet)」へと会話が流れていくところをみると、jeたちはゲームのある酒場やカフェにいるらしい。

tuがゲームを終わったら、nousがする。ということは、最低3人はそこにいることになる。

しかし、状況が明示されていないために、それ以上のことはまったく分からない。

喉を痛めている指揮者(Un chef d’orchestre)は、そこにいるのだろうか、それともただ会話の中で話が出てきただけなのか。

お前(tu)が誰のことを指すのかも、どんなつながりでチュニスが出てくるのかもわからない。

理解できることは、jeがtuに対して、チュニスに来たら、kief(大麻の一種)を味わわせてやると言っていることだけ。

ここにあるのは、ほとんど言葉の断片だけだといえる。

。。。。。

こうした状況は、会話の断片が同時に並列して置かれる状態に他ならない。

通常の文章であれば、状況の説明があり、それぞれの言葉の繋がりに論理性や因果関係が示され、一貫した理解ができるように配置されている。

普通はそれなりの規則があり、私たちは無意識のうちにもその規則に従って理解する。

しかし、ここでは、あえてそうした明証性が消し去られ、言葉が断片的に並置されている。

この状態は、実は、私たちが普段している日常の会話の状態に近いのかもしれない。

一つの場で、何人かが会話をしていれば、あちらこちらで別々の言葉が同時に飛び交う。二人で会話をしている時でさえ、時には論理性がなくなり、ただ言葉の断片が羅列されるだけという時もある。

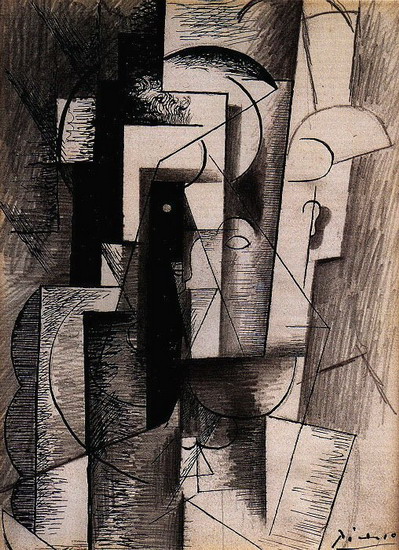

そうした同時並行性は、絵画のキュビスムを思わせる。

全ては断片の組み合わせで、かろうじて何が描かれているのかわかるか、あるいは、わからないこともある。

これらの絵画では、現実に存在するものの形や色を再現するのではなく、幾何学的な形の断片が並置され、その組み合わせによってなんらかの形らしいもの — ヴァイオリン、エッフェル塔、チェスなど — が形作られる。

アポリネール自身の言葉によれば、「視覚上の現実にではなく、完全に芸術家によって創造され、強力な現実性を賦与された現実にもとづく諸要素で、新しいものの全体を描く芸術」。

さらに、色彩を豊かに用いたキュビスムの作品には、「オルフィスム(Orphisme)」という名称を与え、妻を取り戻すために地獄に下り、地獄の神々を竪琴の音楽で魅了したオルフェウスを連想させる絵画と見なした。

そのように考えると、「月曜日、クリスティーヌ通り」は、まさにオルフィスム的キュビスムの詩作品だといえる。

そのことを暗示するかのように、次に置かれた一言は、酒場の会話の断片ではなく、詩人がふと漏らした言葉といった印象を与える。

Ça a l’air de rimer

詩を書いているみたいだ。

rimerは、「韻(rime)を踏む」が本来の意味だが、そこから発展して「詩を書く」ことを意味する。

その言葉がここで置かれているとしたら、酒場で人々が話す会話の内容ではなく、彼らの声に耳を傾け、そっとノートに筆記している男か、あるいは「月曜日、クリスティーヌ通り」という詩を書いている詩人の言葉だと考えられる。

では、こうした詩句を連ねることによって、アポリネールはどのような効果を生み出そうとしたのだろか?

彼は、恋人であったマドレーヌ・パジェスに、こんな風に伝えたことがあった。

問題は速度、省略なのです。電文体は、省略法が素晴らしく抒情的な力強さと味わいをそこに与える源泉を、私たちにもたらしてくれます。(アポリネール「マドレーヌへの手紙」)

題名の「月曜日、クリスティーヌ通り」に代表される簡潔な表現には、過剰な状況説明がなく、通常の文章と比べて「省略」がなされている。

アポリネールにとって、簡潔でスピード感のある文の並列は、「抒情的な力強さと味わい」を生み出すものだった。

そして、それこそが、「場の雰囲気から生じる抒情性」を持つ「新しい詩」に他ならない。

Des piles de soucoupes des fleurs un calendrier

Pim pam pim

Je dois fiche près de 300 francs à ma probloque

Je préférerais me couper le parfaitement que de les lui donner

カップの受け皿の山 花 カレンダー一つ

ペン パン ペン

俺 大家の女に三百フランスくらい 渡さなきゃならない

自分のアレを切りたいくらいだよ あいつにきっぱり三百渡すくらいなら

この断片の詩句の最初の2行では、スピード感がさらに増していくのが感じられる。

最初の行は、「積み重なった(des piles)カップの下に引く受け皿(soucoupes)」、「花々(des leurs)」、「カレンダー(un calendrier)」と3つの単語がただ並べられるだけ。

次の行になると、更に短く、意味のない音が3つ。「ペン パン ペン」

これ以上のスピード感はない「速度、省略」。

後半の2行では、大家に300フラン払わないといけないが、払いたくないと言う言葉が続く。

jeは、前の断片の中で、友人に向かって「チュニスに来たらヤクをやらせてやる。」と言っていた。そして、そうした男に相応しく、その家賃を払いたくないという時の言葉遣いは、ひどく悪い。

ficheは俗語で、動詞の活用さえしない雑な言い方。(ficherも汚い言葉だが、活用はする。ficheはそれ以下。)

probloqueも、propriétaire(大家)を意味する俗語。上品な人なら決して口にしない。

「自分のそれを切る(me couper le)」という言葉は、文法的に le の位置が間違っている上に、言っていることの内容も下品。

代名詞 le の指す言葉はどこにも記されていないが、その場にいる人々であれば、「男性器」のことだとすぐにわかる。

さらに、文法的に正しい 語順のme le couperではなく me couper leと ‘ le ‘をcouperの後ろに置くことで、この発言をする男の教養のなさが露わにされる。

さらに、文のリズムから、le / parfaitementの間に間が置かれていることが感じられ、 ‘ le ‘にスポットライトが当てられる。

Je partirai à 20 h. 27

Six glaces s’y dévisagent toujours

Je crois que nous allons nous embrouiller encore davantage

俺、20時27分に出発するよ

六つの鏡がじっと見つめ合ってる ずっとだぜ

俺たち もっと揉めることになると思う

20時27分に「出発するつもり(je partirai)」だと言う言葉からは、会話が行われているのが、「ガス塔が点灯」した時から8時半になる前の間であることがわかる。

「俺たちもっと揉めることになる(nous allons nous embrouiller encore davantage)」と「思う(je crois)」というのは、最初の会話で「今夜、俺と一緒に来てくれ(tu m’accompagneras ce soir)」と ‘ je ‘が言ったのに対して、tuが嫌がっているらしいことを推測させる。

二人の会話の内容は、俺は大家に家賃を払いたくないから、二人でアパルトマンに行き、一人が門の扉を開けて持っている間に、もう一人が ‘je ‘の家財道具を運び出してしまう、といった計画かもしれない。

tuは、そんな悪巧みに加担するのを渋っているのだろう。

その二つの言葉に挟まれた「6枚の鏡(six glaces)」に関係する文は、酒場の壁に6枚の鏡が向かい合って架けられていることを意味しているだけかもしれない。

あるいは、「ずっと見つめ合っている(s’y dévisagent toujours)」という言葉から、’ je ‘と’ tu ‘が一緒にやるかやらないかで揉めている様子を、比喩的に描いているのだとも考えられる。

見つめ合う二人は、恋人たちではなく、悪巧みをめぐる男たち。二人の間には、どうしても実現したい気持ちと、それに抗う気持ちの葛藤が生じている。

Cher Monsieurから始まる一節は、誰の発言かはっきりしないのだが、丁寧な言葉遣いだし、相手への呼びかけにはvousが使われ、女性はcette dameと呼ばれる。

そこで、こうした言葉遣いをする人間として、胸をわずらっていると言われたこの酒場の「女将(la patronne)」を考えてみたい。

Cher monsieur

Vous êtes un mec à la mie de pain

Cette dame a le nez comme un ver solitaire

Louise a oublié sa fourrure

Moi je n’ai pas de fourrure et je n’ai pas froid

Le danois fume sa cigarette en consultant l’horaire

Le chat noir traverse la brasserie

こんばんは

あなた つまらないコソ泥ですね

マダムの鼻 サナダムシみたいです

ルイーズ 毛皮のコート 忘れていきました

わたし 毛皮のコートなんか持ってません 寒くないんです

デンマークの人 煙草を吸って 時刻表を見ています

黒猫が酒場を横切っています

女将の言葉遣いは丁寧だが、しかし、内容は酷い。彼女が誰に向かって話しているのか想像しながら、この会話の断片を追っていこう。

あなた(vous)と呼びかける相手に向かって言う「野郎(un mec)」という言葉は、汚い俗語。

その言葉に「à la mie de pain(食パンの白身)」が付くと、「つまらない泥棒(Voleur sans valeur)」という意味になる。

この悪口は、300フランを踏み倒そうという相談を耳にした女将が、’ je ‘に向かって言った言葉なのかもしれない。

鼻が「サナダムシ(le ver solitaire)」のようだと言われる「このマダム(cette dame)」が誰なのかわかない。

‘ je ‘の横には女性がいるのだろうか? あるいは、門番の女かその母親を思い描いているのだろうか? それとも、大家の女?

とにかく、「サナダムシのような鼻」とは、「コソ泥野郎」に匹敵するひどい言い方だ。

ルイーズが誰かもわからない。

ただ、彼女が「毛皮のコート(sa fourrure)」を忘れ、私(=女将)は「毛皮のコート(fourrure)」を持っていないという繋がりから、ルイーズが店に忘れていったコートを自分が着服していないと言いたいらしいことはわかる。

「わたしは寒くない(je n’ai pas froid)」という付け足しは、自分の言い分が正しいことの証として言われたに違いない。

ちなみに、日本語の会話であれば、男性と女性は口調が違い、どちらの言葉か推測しやすい。他方、フランス語にはそうした違いがなく、言葉だけから男女を判別することは難しい。

その意味で、日本語の方が口調にヴァリエーションが付き、アポリネールの考える「会話詩」のコンセプトを読者に感じさせやすいかもしれない。

「デンマークの男性(le danois)」が誰かもわからない。

時刻表を見ている(consultant l’horaire)ところをみると、どこかに出発するらしい。

先にはチュニスのことが出てきたし、以下に続く部分を見ると、マルセイユと北アフリカを結ぶ海上輸送の会社の名前が出てくるので、もしかすると、パリからマルセイユに向かう列車に乗り、その後、チュニスに行く予定なのかもしれない。

そんなことを想像すると、デンマーク人の男は、tuと呼びかけられていた男で、je がアパートから荷物を運び出すのを手伝った後、外国に逃げようとしているのかもしれない。

もちろん、酒場の女将もそんなことは知らないし、女将の言葉を読む読者も実際のところはわからない。

ただ、想像するしかない。

そうしているうちにも、女将の意識は客たちから離れ、店にいる「黒猫(le chat noir)」に向かう。

この一貫性のなさ、意識の断片化も、人々の会話をよりリアルに感じさせ、「場の雰囲気」を生み出す要素として見事に機能している。

ここまでで、「月曜日、クリスティーヌ通り」の前半を構成する24行の詩句を読み終わった。

後半(25-48行)ではどんな言葉の断片が並置されるのか、楽しみに待つことにしよう。