「月曜日、クリスティーヌ通り」の25−33行の詩節では、会話が完全に断片化され、誰が何を話しているのかよくわからない言葉がバラバラに並んでいる。

例えば、フランス語の所有形容詞 son は、彼なのか彼女なのか区別できない。そのために、コンテクストなしで ses ongles(爪)と言われても、「彼の爪」なのか「彼女の爪」なのかわからない。

また、誰が誰に話しているのかわからないために、一つ一つの言葉がどのような調子で話されているのかも分からない。

日本語で、語尾が「ます」であれば丁寧、「だ」であれば乱暴などといったように、会話をする人間の関係により表現が変化する。

例えば、「本当です。」と「本当。」は、相手によって変える必要がある。

他方、フランス語では、誰に対しても、« C’est vrai. »と言える。

フランス語で相手に対して丁寧に話す場合、一つのやり方として、« Voici monsieur. »(はい、ここにあります。どうぞ。)のように敬称を付け加えることがある。

もし親しい相手であれば、« Voici, Jacques. »とファーストネームを言い足し、親しみを込めることもある。

しかし、« Voici. »だけの場合、「どうぞ。」(丁寧)なのか、「ほら。」(普通)なのか、日本語のようには区別がつかない。

このように、フランス語では、言葉が状況から自立し、話者たちの関係によって表現が変化することは少ない。

そのために、状況なしで言葉だけ見た場合、意味が限定できないことも多々ある。

アポリネールはそうした言葉の不明確さ、あるいは多義性を利用し、読者が様々に解釈できる可能性を提示していく。

Ces crêpes étaient exquises

La fontaine coule

Robe noire comme ses ongles

C’est complètement impossible

Voici monsieur

La bague en malachite

Le sol est semé de sciure

Alors c’est vrai

La serveuse rousse a été enlevée par un libraire

あのクレープ めちゃおいしかった (あの喪服 すごくエレガントでした)

噴水の水が流れている

爪みたいに黒いドレス

絶対に無理

どうぞ

孔雀石の指輪です

地面にはおが屑が散らばっている

だから本当だって

赤毛のウエイトレス 本屋の男に連れ去られた (こっぴどく怒られた)(駆け落ちした)

この一節で飛び交う名詞に注目してみよう。

Ces crêpes(クレープ、平織物の喪服)、La fontaine(噴水)、robe (ドレス)、ses ongles(爪)、La bague (指輪)、Le sol(床、地面)、sciure(おが屑)、La serveuse(ウエイトレス)、 un libraire(本屋の男)。

ここに出てくるほとんどの名詞には、定冠詞、指示形容詞、所有形容詞が付けられている。つまり、話者は、聞き手がそれらを知っていることを前提にしている。

Ces crêpesと言えば、どのcrêpesか、お互いにわかっている。もし分かっていなければ、聞き手は « quelles crêpes ? »(どのクレープ?)と聞き返す。

他方、二人の会話に入っていず、状況を共有していない人間には、crêpeが、食べ物のクレープなのか、生地のクレープ(平織物)かさえわからない。

クレープ生地はしばしば喪服に使われるので、Ces crêpesは喪服を指すとも考えられる。

普通の会話における言葉のやり取りでは、状況がわからなければ意味が不明瞭になる傾向がある。とりわけ、フランス語のように状況から自立した言語は、その場の状況がわからなければ意味が決定しにくい。

アポリネールはそうした日常会話の現場を作り出すことで、「会話詩(poème-conversation)」という新しい詩のジャンルを試みたと考えていい。

噴水(目の隠喩と考えると、水が流れるのは涙かもしれない)、黒いドレス(robe noireが無冠詞なのは、誰かが「黒いドレス!」と声を上げたからだろうか。)、孔雀石の指輪(La bague en malachite)、おが屑のばらまかれた地面あるいは床(le sol semé de sciure)、そして、赤毛のウエイトレス(la servante rousse)。

そうした雑多な名詞が、どのような関係なのか、あるいは、まったく関係がないのか、わからない。

ただ言葉の断片が飛び交っているだけといった印象が、そこに生み出される。

赤毛のウエイトレスに関しては、ある本屋の男(un libraire)に enlevéeされたと言われる。

envelerには「持ち上げる」、「無理に連れ去る」、俗語では「叱る」、さらには「駆け落ちする」という意味もあるらしい。

状況がわからない状態で、それらの意味がどれかを決めることはできない。

あるいは、言葉を耳にし、書かれた文字を読む読者が、勝手に決めても問題ないかもしれない。状況によって意味が限定されていないのだから。

他方で、短い文を声に出して読んでみると、生き生きとした会話の調子がはっきりと感じられる。

文の意味が明確でなかったり、文同士のつながりに論理や因果関係が見えないとしても、私たちはいつの間にか、カフェで交わされる会話の現場に立ち会っている気分になってくる。

次の詩節では、短い文と文の間に一行の空白を明け、視覚的なレベルで断片化がなされていく。

その意味で、文字を連ねて絵を描く「カリグラム」とまでは言えないが、しかし、他の部分とは異なる視覚的表現が用いられていると言うことはできる。

Un journaliste que je connais d’ailleurs très vaguement

Écoute Jacques c’est très sérieux ce que je vais te dire

Compagnie de navigation mixte

Il me dit monsieur voulez-vous voir ce que je peux faire d’eaux-fortes et de tableaux

Je n’ai qu’une petite bonne

Après déjeuner café du Luxembourg

ジャーナリストを知ってる ひどくぼんやりとだけど。

話聞けよ ジャック 俺の言うことマジなんだから

帆船・蒸気船による海上輸送社

彼が俺に言うんだ 私が銅版画や絵をどうするか知りたいですかって

俺にあるのは彼女だけ

昼食の後 リュクサンブール公園のカフェ

3行目に出てくるCompagnie de navigation mixteは、マルセイユと北アフリカを結ぶ定期航路を運営する会社の名前。

mixteは、人と貨物を運ぶという意味ではなく、帆船と蒸気船の両方が使われていることを示している。

そのことから考えると、詩の前半で言及されたチュニスとこの会社は関係があるようにも思われてくる。

ここではそうした流れで、”勝手に”解釈してみよう。

« Écoute Jacques »と呼びかけるのは、家賃を滞納して、家財道具をアパルトマンから持ち出そうとする ‘ je ‘。

Jacquesはその手助けをし、終わればチュニスに渡り、麻薬でもやらせてやると言われている相手。

Je はJacquesに向かい、真剣な話をしているのだから、真面目に聞け(c’est très sérieux )と言う。

il me ditのilは誰だろう?

meを 「俺」と考えると、「俺」に対して丁寧に « monsieur, voulez-vous … » と話しかける人。

としたら、ジャーナリストだろうか?

「彼」(=俺がほとんど知らないジャーナリスト)は、jeがアパルトマンから銅版画(eaux-fortes)や絵(tableaux)を持ち出すなら、なんらかの仕方で処分してやろうと持ちかける。そして、それらをどうするか知りたいかと、jeに尋ねる。

しかし、jeの方では、アパルトマンには何もない、ちょっとした女の子(une petite bonne)=彼女がいるだけだと言い張る。

最後の「昼食の後 リュクサンブール公園のカフェ」は、電文体の文そのものであり、時間と場所だけが示される。

それ以上のことはまったく分からない。

ただ、カフェでの会話を俺中心で読み解けば、俺が明日ジャックと公園のカフェで待ち合わせるというように解釈できないこともない。

その後、オランダ人(と見える人物、もしかしてジャック?)が持っていた時刻表に出てくる汽車でパリからマルセイユに向かい、船でチュニスに行く計画なのだろう。

あるいは、オランダ人が見ていたのは、マルセイユから北アフリカに向かう定期航路の時刻表かもしれない。

。。。。。

この一節でもバラバラの文が同時並行的に並べられているだけなのだが、読者は様々な空想を巡らし、断片を繋ぎ合わせ、自分なりの解釈をして、勝手に納得することもできる。

その解釈に適合しない文が出てきたら、頭をひねってつながりを考え出そうとしたり、その部分は別の会話が紛れ込んだものと思ったりする。

「会話詩」にはそうした自由があり、読者はその場の雰囲気を自分で作り、自分で感じ、その場にいるような気分になったりもする。

最後の一節も9個の会話の切れ端だけから成り立っている。

それらの言葉の断片もコンテクストがないため、はっきりとした繋がりがわからないことは、これまでの部分と共通している。

ただし、いくつかの地名が出てくることから、誰かがどこかに行くことを考えているらしく、その点ではある程度の一貫性がある(ようにも思われる)。

Une fois là il me présente un gros bonhomme

Qui me dit

Écoutez c’est charmant

À Smyrne à Naples en Tunisie

Mais nom de Dieu où est-ce

La dernière fois que j’ai été en Chine

C’est il y a huit ou neuf ans

L’Honneur tient souvent à l’heure que marque la pendule

La quinte major

ちょうどそこにいる 彼が俺に太っちょの男を紹介する

その男が俺に言う

聞いて下さい とってもいいんです。

スミルナでも ナポリでも チュニシアでも

でも、ちくしょう どこだ

最後におれが中国にいたのは

八年か九年前

「栄誉」が、柱時計の指す時間を守る程度のことにかかってるってことが、よくある。

ロイヤル・ストレート・フラッシュ (平手打ち)

il me présenteの動詞は現在。従って、一度(une fois)というのは、過去にあったことではない。

une fois là まで続き、「そこにやってきた時」くらいの意味。

il me présenteのmeは、これまでずっと一人称の代名詞で示されてきた「俺」のことだ考えてみよう。

しかし、là がどこかも、il が誰かもわからない。

とにかく、誰かが「俺」に太っちょの男(un gros homme)を今紹介する。そして、その男はすぐに 話し始める(qui me dit)。

地名が出てくる部分は、その話の中身だと考えてみたい。

聞いて下さい(écoutez)という口調は友だち同士のものではなく、丁寧なもの。

しかし、その後すぐに彼の地が出て、汚い言葉で、nom de Dieu(直訳すると「神の名前」だが、意味は「くそ」とか「ちきしょう」といった罵り)を口にする。

こうした言葉から、その男がどんな人間なのか、そしてjeとの関係がどのようなものなのか推定することができる。

ふとっちょの男は、いろいろな所にいたことがあるらしい。

トルコの都市で、イズミルとも呼ばれるスミルナ(Smyrne)。

イタリアのナポリ(Naples)。

チュニジア(Tunisie)。

中国(Chine)。彼が最後に中国にいたのは、今から8年から9年前( il y a huit ou neuf ans)のことだという。

すでにチュニジアの首都であるチュニスの名前は出てきているので、アパルトマンから逃げ出すことを考えている俺が、海外でどこにいったらいいのか、太っちょの男から情報を得ようとしているのかもしれない。

逃亡先の本命はやはりチュニスだろうか?

。。。。。

では、最後の2行をどのように考えたらいいのだろう?

L’Honneur tient souvent à l’heure que marque la pendule

この文を文字通り理解すれば、「時間に正確であることが、しばしば、人から信頼され、成功に至り、栄誉を得る道」といった意味。

ただし、L’Honneurの最初が大文字になっていることや、souvent(しばしば)があることで、「時間に正確なこと”だけ”が取り柄で、他に誉めることがない」といった「皮肉なニュアンス」が込められていると考えられる。

そして最後の最後に置かれた « La quinte major »。

ポーカーで、10, J, Q, K, Aのカードがそろった、ロイヤル・ストレート・フラッシュを指す。

その意味だと考えれば、「勝ち」や「上がり」ということになる。

「俺」たちはポーカーをしていて、誰かが、ロイヤル・ストレート・フラッシュの札を揃え、La quinte majorと大きな声を出したのかもしれない。

あるいは、その場の言葉の断片を書き付けていたアポリネールが、「月曜日、クリスティーヌ通り」という会話詩が上手くいったと確信し、「やった!」という気持ちを表現したものかもしれない。

そうであれば、「詩を書いているみたいだ。(Ça a l’air de rimer)」という言葉と対応する。

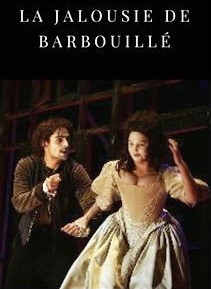

その一方で、17世紀の劇作家モリエールには「ル・バルブイエの嫉妬」という芝居があり、その中に、« Je suis bien tenté de te bailler une quinte major (…).»(俺はあいつに平手打ちをくらわせてやりたい。)という言葉がある。

そこでの quinte major は、「平手打ち」という意味。

もしこちらの解釈を取るとしたら、読者は文学的な教養がかなりあることになる。

その場合、例えば約束の時間に遅れてきたジャックに、俺が平手打ちをするといった場面を想像することも可能になる。

モリエールの芝居が、夫婦げんかをテーマにしたコメディーなので、ここで会話を交わす人々の状況も、なんとなくコミックなものに感じられる。

俺はアパルトマンの大家に300フラン払うくらいならアレをちょんぎった方がいいとか、マルセイユからチュニスへの逃亡などを考え、自分のアパルトマンに忍び込み、家財道具をこっそり持ち出す相談をしている。

その最後がモリエールの芝居を思わせる言葉で締めくくられるとしたら、彼らが真面目であればあるほど、端から見るとコミックに感じられるかもしれない。

この二つの可能性の他にも、色々な解釈ができるかもしれない。

そうした開かれた読みの可能性が、「月曜日、クリスティーヌ通り」にはある。

そして、それこそが、アポリネールが新たに創造した「会話詩」というジャンルの、一つの大きな特色だと考えてもいい。

この詩が書かれた状況を、アポリネールの友人ジャック・ディソールが証言として残している。

1913年の終わり頃、ジャックがチュニスに行くことになり、その前日に、もう一人の友人マドソンとアポリネールの三人が、クリスティーヌ通りのカフェで、お別れ会をした。

カフェには彼ら三人の客だけで、赤毛のウエイトレス(une servante aux cheveux de flamme)が酒を注いでくれた。その時に彼らが交わした会話を、テーブルの片隅でアポリネールが筆記していて、それがそのまま「月曜日、クリスティーヌ通り」に書かれているのだという。

この証言がどこまで現実を反映しているのかわからないが、「会話詩」というジャンルが、言葉の交わされる場の雰囲気を伝えるために、断片的な言葉を同時並行的に配置したものであることは理解できる。

そうした精神で創作された詩は、それぞれの言葉のコンテクストをあえて明らかにしないために、逆に状況を読者が想像し、その場に自分も入り込んでいるような気持ちになってくる。

そこに懐かしさが生まれ、抒情性な気分になれば、読者はアポリネールの世界に入り込んだことになる。