フランス近代絵画の歴史について、宮川淳が非常にコンパクトにまとめて紹介したことがあった。

それは、1978(昭和53)年に出版された『美術史とその言説』の冒頭に置かれた「絵画における近代とはなにか」と題された章。わずか数ページの中で、ボードレールから始まり、マネ、セザンヌ、ゴーギャンを経て、フィヴィスムやキュビスムへと続く流れが、見事にまとめられている。

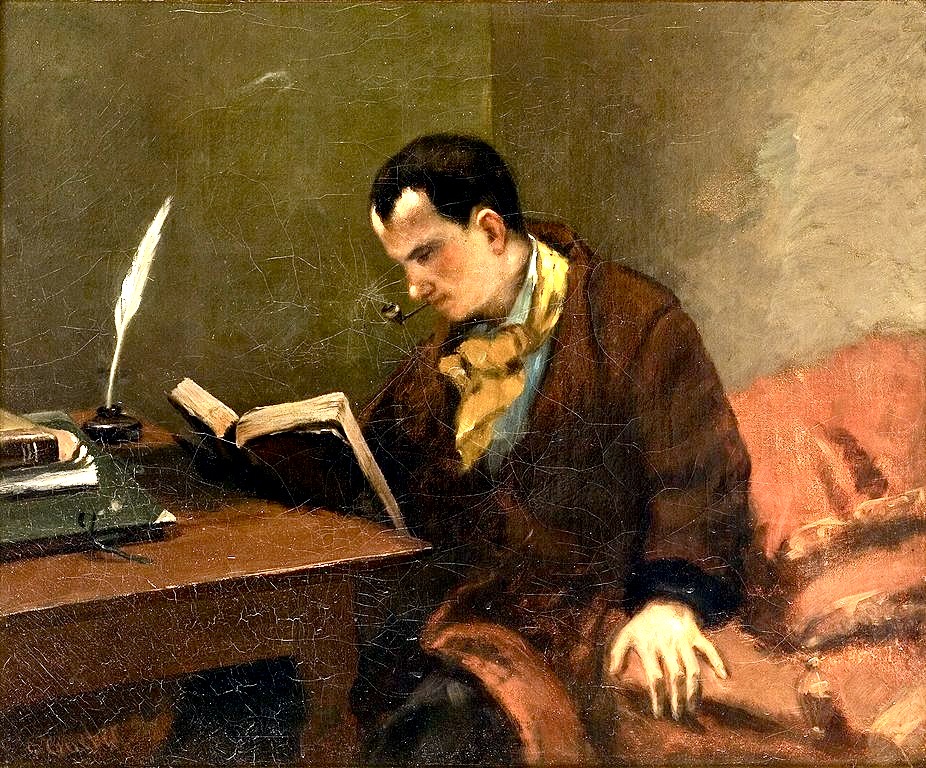

シャルル・ボードレールの美学

あらゆる美、あらゆる理想は永遠なものと同時にうつろいゆくものを、絶対的なものと同時に個別的なものをもっている。いやむしろ、絶対的な理想、永遠な美というものは実在しないというべきだろう。それはわれわれの情念から生まれる個別的な様相を通じてはじめて捉えられる抽象にすぎない。

エドワール・マネ

マネに見られる明るい色彩、技法の単純化、ヴァルールの否定、フォルムの平面化—それは「自然の模倣」としての絵画伝統に対する最初の大胆な挑戦にほかならない。

ポール・セザンヌ

絵画とはもはや現実の諸法則—遠近法やアナトミーに従うのではなく、それ自体の論理をもつ独立した世界なのだ。印象派が再現的技術としての伝統的な絵画技法—モドレ、明暗法、遠近法を否定した後に、セザンヌは新しい独創的な倫理—視点の多様化、フォルムの単純化、そしてデフォルマシオンに到達する。

ポール・ゴーギャン

すでに日本の浮世絵版画はドガや印象主義以来、ギリシア・ローマ的伝統に対する反動にあずかってきたが、ゴーギャンはさらにブルターニュ地方の民芸やジャワの芸術などアルカイックな美術、異国芸術を積極的に吸収する。そして二重のデフォルマシオン—奥行きをもつ三次元の世界を画面という二次元の平面に合体させるための「客観的デフォルマシオン」、作家の世界観を主張するための「主観的デフォルマシオン」—の理論。こうして、絵画は反写実的、反再現的な傾向に決定的な一歩を踏み出す。

フォヴィスム

色彩は対象から、つまり、再現的役割から完全に解放されるばかりではなく、逆に一切を支配する。それは造形的な探究(色彩によるフォルム、ヴォリューム、さらには空間の表現)であると同時に、またゴッホの流れをくんだ、生命の熱狂的な燃焼でもあった。

キュビスム

セザンヌと黒人彫刻の影響の下に、なによりも事物のヴォリュームを手がかりにして実在への復帰を目指した初期キュビスムは、やがてセザンヌの面の分析と視点の多様化を体系化していくうちに、その現実への意欲とはうらはらな、分析的キュビスムという反写実的な形態をとらずにはいなかった。

宮川淳「絵画における近代とはなにか」