ポール・ヴァレリーは、ステファン・マラルメの弟子であることを自認しており、詩に関する考え方も、コミュニケーション言語と詩的言語を峻別するマラルメ的なものだった。

通常のコミュニケーションにおいては、言語は発信者の意図や思考が受信者にできるかぎりスムーズに伝わることを目指している。

他方、マラルメやヴァレリーの詩を構成する言語では、言葉そのものに焦点が当てられ、詩句の音楽性も手伝って、既存のものとは違う世界像の創造が視野に置かれる。

その結果、マラルメやヴァレリーの詩は、決して読んですっと理解でき、心を動かされる詩ではない。それにもかかわらず、詩句の音楽性によっても、彼らが提示する詩的世界像によっても、高い評価を与えられている。

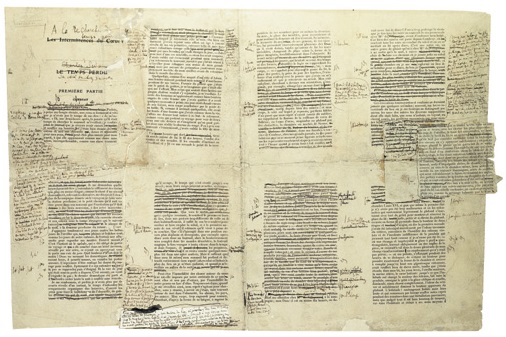

そうした中で、ヴァレリーが、詩とは何かを私たちに教えてくれる詩がある。それが「シルフ(Le Sylphe)」と題されたソネット(4/4/3/3)。

そこでは、詩(ポエジー)が、風の精(シルフ)の声を通して、「私は・・・」と自らについて語る。

LE SYLPHE

Ni vu ni connu

Je suis le parfum

Vivant et défunt

Dans le vent venu !

Ni vu ni connu

Hasard ou génie ?

À peine venu

La tâche est finie !

Ni lu ni compris ?

Aux meilleurs esprits

Que d’erreurs promises !

Ni vu ni connu,

Le temps d’un sein nu

Entre deux chemises !