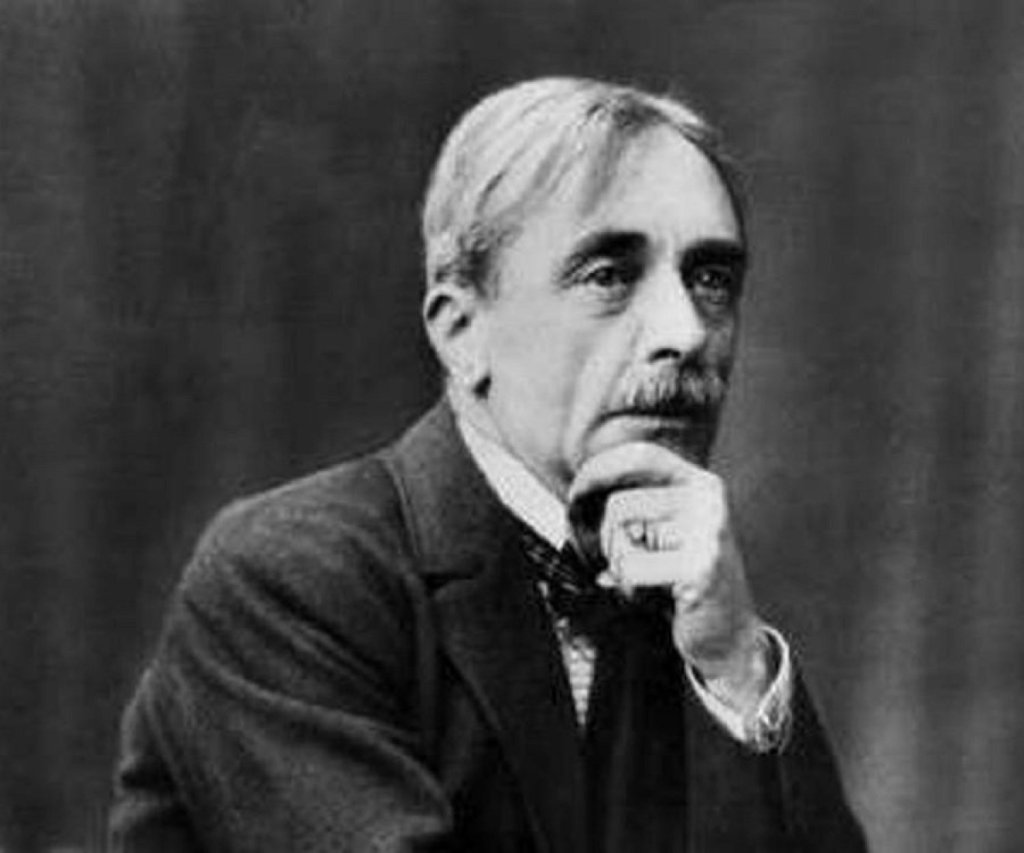

ポール・ヴァレリーは、ステファン・マラルメの弟子であることを自認しており、詩に関する考え方も、コミュニケーション言語と詩的言語を峻別するマラルメ的なものだった。

通常のコミュニケーションにおいては、言語は発信者の意図や思考が受信者にできるかぎりスムーズに伝わることを目指している。

他方、マラルメやヴァレリーの詩を構成する言語では、言葉そのものに焦点が当てられ、詩句の音楽性も手伝って、既存のものとは違う世界像の創造が視野に置かれる。

その結果、マラルメやヴァレリーの詩は、決して読んですっと理解でき、心を動かされる詩ではない。それにもかかわらず、詩句の音楽性によっても、彼らが提示する詩的世界像によっても、高い評価を与えられている。

そうした中で、ヴァレリーが、詩とは何かを私たちに教えてくれる詩がある。それが「シルフ(Le Sylphe)」と題されたソネット(4/4/3/3)。

そこでは、詩(ポエジー)が、風の精(シルフ)の声を通して、「私は・・・」と自らについて語る。

LE SYLPHE

Ni vu ni connu

Je suis le parfum

Vivant et défunt

Dans le vent venu !

Ni vu ni connu

Hasard ou génie ?

À peine venu

La tâche est finie !

Ni lu ni compris ?

Aux meilleurs esprits

Que d’erreurs promises !

Ni vu ni connu,

Le temps d’un sein nu

Entre deux chemises !

シルフ(風の精)

見られない、知られない、

私は香り、

生きている、そして死んでいる、

風の中をやって来た!

見られない、知られない、

偶然 あるいは天才?

やって来るとすぐ

仕事は終わっている!

読まれない、理解されない?

最良の精神を持つ人々にさえ、

なんと多くの過ちが約束されていることか!

見られない、知られない、

胸露わな時

二枚の肌着の間の!

(1)意味と音の連動

一行が5音節の詩句で構成された14行詩。そうした非常に凝縮された詩であるにもかかわらず、« Ni vu ni connu »という表現が3度繰り返残る。

そのことで、 「見られない、知られない」という意味だけではなく、[ n ]、[ i ], [ u ]という音が耳に残る効果を発揮している。

そして、音に意識が向くと、最初の4行詩では、vivant, vent, venuと[ v ]の音が耳を打ち、vantとventが同じ音であることから、風(vent)の中に生命が息づいている(vivant)ことも感じられてくる。

この例から、単に言葉の意味だけでは伝えきれないことを、音と意味の連動が表現するという詩的言語のあり方を理解できるのではないだろうか。

通常のコミュニケーションでは、意味の伝達が終われば、それを伝えた言葉は消え去ってしまう。どの言葉かということよりも、何を伝えたのかが問題になる。

詩的言語は、それとは異なる働き方をし、言葉自体が重要な役割を果たす。

(2)風の精としての詩

« Je suis … »の「私」とは風の精(le Sylphe)。

その精が詩(ポエジー)を象徴しているの考えると、この詩全体がヴァレリーによる詩の定義だということになる。つまり、ポエジーの自己紹介。

« Je suis le parfum »、つまり「私は香り」。そして、« Ni vu, ni connu »。

コミュニケーション言語の場合、描写であれば、目に見えるように思われるし、情報であれば、その内容を知ることができるように思われる。

それに対して、詩的言語における意味は、香りのような存在であり、見ることもできず、知ることもできない。

そして、風の精である香りは、風の中を(dans le vent)、やって来た(venu)。

さらに、その香りは、風の中で、« vivant et défunt »。つまり、生きるか、死ぬかの二者択一ではなく、生と死という矛盾する状態で存在している。そこにあるのは二律背反の世界観ではない。

(3)詩の仕事

第2四行詩では、詩の仕事(la tâche)について、「私」=シルフが« Hasard ou génie »(偶然か天才か)という問いが提示される。

それは、芸術家が「偶然」インスピレーションを受けて作品を制作するのか、あるいはレオナルド・ダ・ヴィンチのような天才の仕業なのか、という問いかけだと考えられる。

ここでのヴァレリーは、そのどちらとも答えず、ただ、風の精がやって来るとすぐに(À peine venu)、仕事は終わっている(la tâche est finie)という言葉で詩節を終える。

ヴァレリーは、ボードレールやマラルメの系譜に連なる詩人であり、エドガー・ポーの詩法から決定的な影響を受け、厳密な幾何学的な方法により詩を構築するという立場に立つ。しかし、ここではそのような視点は表明されず、« à peine (…) finie »という迅速さに焦点が当てられている。

(4)言葉の理解

第1三行詩では、出来上がった作品の理解についての言及が行われる。

読者は作品を読み、理解しようとする。

コミュニケーション言語であれば、既製の意味が伝達され、発信者と受信者の間で意味の齟齬が生じないことが前提とされる。

しかし、まったく別の働きをする詩的言語では、予め定められた意味が伝達されるわけではなく、言語の知的な力と感性的な力が共同して意味を作り出す。

読者は、単なる受信者ではなく、創造に参加することが求められるといっていいかもしれない。

そのように考えた時、« Ni lu, ni compris »は、単に「読まれない、理解されない」のではなく、既存の意味で「読んだり、理解されたりすることはない」のだといえる。

その結果、最良の精神を持った人々(les meilleurs esprits)でさえ、誤った理解をすることがあるし、いわゆる「正解」ではない解釈をすることが、最初から含み込まれている(promises)。

(5)美の時

風の精(シルフ)は常に« Ni vu, ni connu »の存在だが、第2三行詩の中では、その美がある官能性を伴い、« le sein nu »(はだけた胸)と表現される。

そして、その美は、シルフが服を着替える(entre les deux chemises)一瞬(le temps)の間に、垣間見える。

以上のような「風の精」の読解は、誤りを含んでいるだろうし、誤読が予め約束されている(promis)のかもしれない。しかし、それでもなんとか詩句が奏でる音楽と言葉の意味の融合をたどりながら、風の精の自己紹介に耳を傾けていると、ポール・ヴァレリーの考える詩(ポエジー)がどのようなものなのか、垣間見ることができる(ように思われる)。

ヴァレリーの代表的な詩である「海辺の墓地(Le Cimetière marin)」や、500行に及ぶ「若きパルク(La Jeune Parque)」を、「風の精」に導かれて読んでいくと、コミュニケーション言語では理解の及ばない詩句の美を感じられるようになるだろう。