「ゾーン」の42-70行で構成される詩節では、飛翔のイメージを軸として、アポリネールの自由な空想が羽ばたく。そこで繰り広げられるイメージは断片的で、それぞれの間に論理的な繋がりが見えない。

その一方で、単語の多義性や音の類似を利用した言葉遊びが多用され、キュビスムの絵画を思わせる不思議な世界が描き出されている。

Pupille Christ de l’œil

Vingtième pupille des siècles il sait y faire

Et changé en oiseau ce siècle comme Jésus monte dans l’air

Les diables dans les abîmes lèvent la tête pour le regarder

Ils disent qu’il imite Simon Mage en Judée

Ils crient s’il sait voler qu’on l’appelle voleur

Les anges voltigent autour du joli voltigeur

Icare Enoch Elie Apollonius de Thyane

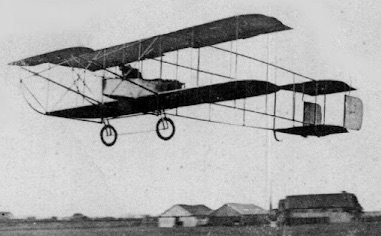

Flottent autour du premier aéroplane

Ils s’écartent parfois pour laisser passer ceux que transporte la Sainte-Eucharistie

Ces prêtre qui montent éternellement élevant l’hostie. (v. 42-52)

瞳孔 目のキリスト

諸世紀の20番目の孤児 彼はそこですることを知っている

鳥に姿を変えた今世紀は イエスのように 空に昇る

悪魔たちが 深淵の中 顔を上げる 彼を見るために

彼らは言う 彼は ユダヤの魔術師シモンを真似ていると

彼らは叫ぶ もし彼が飛べるのなら 飛行する者と呼ぶ、と

天使たちが 飛び回る 可愛い軽業師の回りを

イカロス エノク エリヤ ティアナのアポロニウスは

ふわふわと浮かぶ 最初の飛行機の回りを

彼らは時に離れる 聖体が運ぶ人々を通すために

司祭たちは 永遠に上昇する 聖体のパンを掲げながら

(1)Pupille

第42-43行目で、最初の言葉遊びが行われる。

« Pupille Christ de l’œil / Vingtième pupille des siècles »

pupilleには、目の瞳孔と孤児という二つの意味がある。

42行目では、後ろに目(l’œil)という言葉を付けることで瞳孔であることが示され、さらにその瞳孔にキリストのイメージが加えられる。

そのキリストが、43行目のpupilleに影響を及ぼし、孤児という連想を導く。十字架に架けられたキリストは、父なる神から見捨てられ、孤児的な存在だと自らを感じるからである。

20番目の孤児の世紀(Vingtième pupille des siècles)とは、20世紀が他の世紀から見捨てられ、孤立した世紀という意味に捉えられる。

(2)voler – voleur, voltiger – voltigeur

イエスの昇天を中心にして、飛翔のイメージが何度も出てくるが、その中でも、47-48行は、vol(飛行)を語源とする単語が連続して用いられ、音によっても飛翔が強く印象付けられる。

« Ils crient s’il sait voler qu’on l’appelle voleur / Les anges voltigent autour du joli voltigeur »

これだけvolが反復されると、魔力によって空を飛び、使徒ペテロに挑んだために墜落して命を落とした魔術師シモン(Simon le magicien)や、太陽に近づきすぎて羽根が溶け、墜落したイカロス(Icare)でさえも、浮游している(flottent)のではないかと思われてくる。

さらに、今世紀(ce siècle)が空に上り(monte)、悪魔たち(les diables)が顔を上げる(élève)のと並行して、司祭たちも上り(montent)、聖体のパンを上に上げる(élevant)。その二つの部分で、主体も対象も違っているが、動詞は、monter, éleverと共通し、volと同じ方向を向いている。

飛行する者(voleur)は、軽業師(voltigeur)や天使たち(les anges)だけではなく、鳥(oiseau)がいるし、飛行機(aéroplane)もある。

20世紀の空には、あらゆる種類の飛行物が飛び交っている。この詩節からは、そんなイメージが浮かび上がってくる。

(3)固有名詞の列挙

« Icare Enoch Elie Apollonius de Thyane »

この詩行は、固有名詞だけで成り立っているが、その4人の間に何らかの関係があるようには思われない。

イカロスはギリシア神話の登場人物。

旧約聖書に出てくるエノクはカインの息子、エリアは預言者。

ティアナのアポロニウスは、ローマ帝国期の新ピタゴラス派の哲学者・宗教家。

一般的な詩句の解釈では、それぞれの人物から共通する点を取り出し、論理的なつながりを見つけようとするのだが、アポリネールの意図はそこにはない。

むしろ、固有名詞を単に並列して並べることで、幾何学的形体を並置するキュビスムの絵画に類似した効果を生み出そうとしたに違いない。

また、論理的な繋がりを示す言葉を付け加えないことで、列挙される固有名詞が続くにつれて勢いがつく。そして、そのまま次の詩句へと続いていく。

« Flottent autour du premier aéroplane »

高揚した気持ちの中、最後に置かれた飛行機(aéroplane)という言葉に達すると、抒情的な感情がわき上がってくる。

しかも、Thyaneとaéroplanegaの韻が、その効果を高める役割を果たす。

この2行の詩句を通して、言葉の意味ではなく、リズムが感情を高揚させることが実感できるだろう。

53-62行の詩句では、飛行機が到着するところから始まり、様々な飛行物体がやって来る。その際にも、名詞が数多く列挙され、その勢いが詩節全体に生命感を生み出すことになる。

L’avion se pose enfin sans refermer les ailes

Le ciel s’emplit alors de millions d’hirondelles

A tire-d’aile viennent les corbeaux les faucons les hiboux

D’Afrique arrivent les ibis les flamants les marabouts

L’oiseau Roc célébré par les conteurs et les poètes

Plane tenant dans les serres le crâne d’Adam la première tête

L’aigle fond de l’horizon en poussant un grand cri

Et d’Amérique vient le petit colibri

De Chine sont venus les pihis longs et souples

Qui n’ont qu’une seule aile et qui volent par couple (v. 53-62)

飛行機は ようやく着陸する 翼を再び閉じることなく

その時 空が満ちあふれた 何百万羽ものツバメたち

全力で羽ばたきながらやって来る カラス タカ フクロウ

アフリカから到着するのは トキ フラミンゴ ハゲコウ

ロック鳥は 物語の語り手や詩人たちによって祝福され

空を飛行する 爪の間に挟むのは アダムの頭蓋骨 人類最初の頭

ワシは溶け出す 地平線から 大きな叫びを上げながら

アメリカからやって来る 小さなハチドリが

中国からやって来た 背が高くしなやかな比翼鳥たちが

翼が一つしかなく つがいで空を飛ぶ

(1)aéroplane – avion

ある語源辞典によると、avionという単語は1875年に作られたもので、アポリネールが「ゾーン」を書いた1912年頃にはまだそれほど一般化していなかった。

それまで普通に流通していたのはaéroplaneという単語であり、avionという言葉が一般化したのは、第一次世界大戦後の1920年代だった。

従って、53行目の詩句で、avionという言葉がapréplaneに代わり使われていることは、新しい時代の到来を示すサインになっている。

(2)大量に飛来する鳥たち

飛行機の到着とともに、数多くの鳥たちが、アフリカ、アメリカ、中国からやって来る。

ツバメ(hirondelles)、カラス(corbeaux)、タカ(faucons)、フクロウ(hiboux)、トキ(ibis)、フラミンゴ(flamants)、 ハゲコウ(marabouts)、ワシ(aigle)、ハチドリ(colibri)。

ここでも、それぞれの鳥がどのような含意を持ち、それらがどのような論理的あるいは合理的な関係を持つのかが問題ではなく、列挙されることで、数え切れない数の鳥たちが飛来する感覚を生み出すことに主眼がある。

その中で、二つの鳥が特別な扱いを受ける。

ロック鳥(L’oiseau Roc)は中近東の伝説の中に出てくる架空の存在。そのために、ここでも、キリスト教において最初の人間とされるアダム(Adam)と関係付けられている。

中国からやって来たpihisという鳥の名前は、古代中国の伝説上の鳥、比翼鳥(biyi niao)からアポリネールが作った新語。

比翼鳥は、1つの翼と1つの眼しか持たず、雄鳥と雌鳥が隣り合って飛ぶと言われており、そのシュルレアリスム的な姿がアポリネールを魅了したのだと思われる。

これらの鳥たちは、44行目の詩句に出てくる「鳥に姿を変えた今世紀」(changé en oiseau ce siècle)を具体的なイメージとして描き出したものだといえ、私たち読者は、映像の意味を一つ一つ考えるのではなく、詩句の流れに乗っていくことで、アポリネールの空想的な世界の中を浮游することになる。

63-70行の詩節になると、飛ぶものたちに神話的、宗教的、精神的な属性が付与され、最後に全てが飛行機へと収束していく。

Puis voici la colombe esprit immaculé

Qu’escortent l’oiseau-lyre et le paon ocellé

Le phénix ce bûcher qui soi-même s’engendre

Un instant voile tout de son ardente cendre

Les sirènes laissant les périlleux détroits

Arrivent en chantant bellement toutes trois

Et tous aigle phénix et pihis de la Chine

Fraternisent avec la volante machine (v. 63-70)

続いて ここにいるのは 鳩 汚れのない精霊

付き従うのは 琴鳥 目玉模様のある孔雀

不死鳥 その火刑台の薪の山は 自らを生み出し

一瞬で 全てを覆う 燃え上がる灰によって

人魚たちが 危険な海峡を離れ

やって来る 美しく歌いながら みんなで三人だ

そして、すべての鳥たち 鷲 不死鳥 中国のヒヨドリも

仲良くなる 空飛ぶ機械と

鳩はキリスト教において精霊(esprit)の象徴とされる伝統があり、la colombe(鳩)と無垢の精霊(esprit immaculé)が同格に置かれているのは、その伝統に従ったもの。

鳩につきそう琴鳥(oiseau-lyre)と孔雀(paon)は、竪琴のような羽根と美しい目玉模様の羽根を持つ鳥であり、精霊に音楽的および絵画的な美を付与するといえる。

伝説上の鳥である不死鳥(phénix)は、死後に薪(bûche)の燃え上がる炎から甦る火の鳥として知られている。

アポリネールは、不死鳥と火刑台の薪の山(bûcher)を同格に置き、炎ではなく、灰(cendre)を取り上げ、灰が全てを覆うという死を連想させるイメージを取り出す。

しかし、その灰には燃え上がる(ardent)という形容詞が付けられ、自らを生み出す(s’engendre)動きが続くことを思わせる。

次に出てくるのは、人魚たち(sirènes)。飛行とは無関係な伝説上の生き物に言及されることは、驚きをもたらす。しかも、人魚が3人という指定も根拠があまりない。こうした意外性も、アポリネールの美学を特徴付けるものだといえる。

最後になり、再び飛行機に言及されるが、今度は、la volante machine(飛行する機械)と呼ばれることで、aoroplaneやavionよりも明確に、飛行する(voler)という属性と、機械(machine)であるという近代的な側面が強調される。

そのようにして、Pupille Christ de l’œilから始まった詩節が、la volante machineへと収束していく。

何度も繰り返すことになるが、この詩節を構成する詩句は論理的な一貫性を持つことはなく、飛翔のイメージを軸として並置されている。

私たち読者は、その流れに乗り、「ゾーン」の世界をさらに彷徨うことになる。