「死の女神と死につつある男(la Mort et le mourant)」は、寓話としてとても特殊な形をしている。

寓話は、一般的には、「物語」と「教訓」からなり、物語が語られた後、教訓が付け加えられる。

その構造によって、読者はまず物語を楽しみ、次に教訓によって人生の生き方やものの考え方を学ぶ。

その構造は、ラ・フォンテーヌが寓話を作成した17世紀フランスの芸術観、「楽しみながら学ぶ」という原則と適合している。

それに対して、「死の女神と死につつある男」は、最初と最後に教訓が置かれ、その間に物語が挿入される。しかも、2つの教訓と物語にほぼ同じ行数が費やされている。

こうした例外的な構造は、何を意味しているのだろう?

物語の中心になるのは、死につつある男(un mourant)。彼は百歳を超えているのだが、死に対して、まだ遺書も準備していないし、死ぬのは早すぎると文句を言う。それに対して、死は、もう十分に予告してきたので、すぐに死へと向かうように勧告する。

この展開は、イタリア・ルネサンス期の人文主義者、ロレンツォ・アステミオの寓話「死を遅らせようと望んだ老人」を基にして語られたもの。その物語の最後に、「常に目の前に死を見ているように生きること」という簡潔な教訓が付けられていた。

その教訓に対して、60行の詩句からなる「死の女神と死につつある男」では、第1の教訓は19行、第2の教訓は10行ある。その結果、寓話全体がかなり理屈っぽいと感じられるものになっている。

その理由を探ることで、「死の女神と死につつある男」の独自性を明らかにするだけではなく、ラ・フォンテーヌの死生観をよりよく理解できるに違いない。

(1)死につつある男(un mourant)とは誰か?

「死の女神と死につつある男(la Mort et le mourant)」という題名に含まれる” mourant ” は動詞 ” mourir “(死ぬ)の現在分詞。過去分詞 ” mort “がすでに死んでしまった状態だとすると、” mourant “は死につつある状態を意味する。

その ” mort ” と ” mourant “の対比が、「死につつある男とは誰か? 」という問いを解くヒントになる。

モンテーニュは、『エセー』第1巻10章「哲学するとは、死を学ぶことである」の中で、自然(Nature)が死について人間に教えを述べるという設定をし、生きることは死へと向かうことであると述べた後、次のように続ける。

(…) vous êtes mort après la vie ; mais pendant la vie vous êtes mourant, et la mort touche bien plus rudement le mourant que le mort, et plus vivement et essentiellement. Si vous avez fait votre profit de la vie, vous en êtes repu, allez vous en satisfait, (…).

Montaigne, « Que philosopher, c’est apprendre à mourir »

生きた後、あなたは死んだ。他方、生きている間、あなたは死につつある(mourant)。そして、死がより乱暴に触れるのは、死んだ人(le mort)よりも、死につつある人(le mourant)だ。より激しく、本質的に触れるのだ。もしあなたが生(せい)から利益を得たのだったら、それでお腹いっぱいになり、満足して出て行きなさい。

この一節から、生きることは死に向かって進むことであり、従って、全ての人間が今まさに死につつある(mourant)ことがわかる。

このモンテーニュの言葉を基にして、ラ・フォンテーヌは、100歳の男の寓話から人間一般に通じる教訓を導き出そうとしたに違いない。

その証拠に、第2の教訓では、満足して生から立ち去ることの勧めが説かれている。

La Mort avait raison : je voudrais qu’à cet âge

On sortît de la vie ainsi que d’un banquet,

Remerciant son hôte ; (…) (v. 51-53)

「死の女神」が正しかった。私が望むのは、その歳であれば、

人は生から出ていくこと、饗宴から出ていくように、

もてなしてくれた主人に感謝しながら。

ここでは、物語に合わせて、「その歳であれば(à cet âge)」と記されているが、モンテーニュに言わせれば、長く生きることも、短く生きることも、死んでしまえば同じこと。つまり、人間は常に死に向かって進み、常に死につつある。

であるとしたら、いつ死を迎えるにしても、生きたことに感謝して、生から死へと通過していけばいい。

このように考えると、ラ・フォンテーヌが、アステミオの「死を遅らせようと望んだ老人」に基づきながら、「老人」ではなく、「死につつある男」を題名に選んだ理由がわかってくる。物語は老人を主人公にしているが、老人だけではなく、全ての人間に共通する教訓を引き出そうとしたのだった。

(2)賢者の心構え

「死の女神と死につつある男」の冒頭に置かれた第1の教訓は19行からなり、賢者、時間意識、死の平等性、死の準備という4つのテーマが話題になる。

賢者(le sage)であれば、死を前にしてどのような態度を取るのだろう?

La Mort ne surprend point le sage ;

Il est toujours prêt à partir,

S’étant su lui-même avertir

Du temps où l’on se doit résoudre à ce passage. (v. 1-4)

死の女神が賢者を不意打ちすることはない。

賢人は常に旅立つ準備ができている、

自分自身で分かっていたのだ、

あの通過を決意しなければならない時を。

賢者(le sage)は、生から死への通過(le passage)の時を自分でわかっている。そのために、死の女神(la Mort)が突然やってきて、彼を驚かせる(suprend)ことはない。

« S’étant su lui-même avertir » (現代フランス語であれば、Ayant su lui-même s’avertir : 自分自身で予想していた )ということは、死が突然やってくるのではなく、常に死を予測し、死に備えていた、ということ。

しかも、« on se doit résoudre »(現代フランス語の語順では、on doit se résoudre:人は自分で決心する)とされ、人(on)が主体が生から死へと通過することを決める。

つまり、賢者は死を受動的に受け入れるのではなく、主体的な姿勢で死を迎えるということが、ここで明確に示されている。

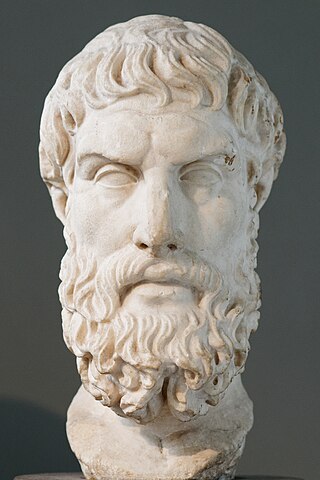

こうした賢者のあり方は、古代ローマの哲学者エピクロスの思想に由来すると考えられる。

エピクロスによれば、死を前にした時、普通の人は死を恐れ、最も大きな不幸であるとして避けようとするか、あるいは、その反対に、様々な苦しみを逃れさせてくれる休息場として、死を選ぼうとする。

しかし賢者は、死に対して異なった態度を取る。

賢者は、生きることを避けもしなければ、生きるのをやめることを恐れもしないのである。なぜなら、賢者にとっては、生きていることは何の煩(わずら)いにもならないし、また生きるのをやめることが何か悪いことであると思われてもいないからである。そして賢者は、食べるものにしても、何がなんでも量の多い方を選ぶのではなく、最もうまいものを選ぶのであるが、ちょうどそれと同様に、時間しても、最も長い時間をではなく、最も快い時間を味わい楽しむのである。

(ディオゲネス・ラエルティオス『ギリシア哲学者列伝』(下)第10巻第1章「エピクロス」、 加来彰俊訳、 岩波文庫。)

どうして賢者は、死を恐れることがなく、避けもしないし、求めることもしないのだろうか? その理由は、生と死の相互関係を知っているからにほかならない。その関係は、次のように説明される。

われわれが現に生きて存在しているときには、死はわれわれのところにはないし、死が実際にわれわれのところにやってきたときには、われわれはもはや存在していないからである。したがって、死は、生きている人びとにとっても、また死んでしまった人びとにとっても、何ものでもないのである。生きている人びとのところには、死は存在していないのだし、死んでしまった人びとは、彼ら自身がもはや存在していないのだから。(同上)

生と死は同時には存在しない。生きている時、死はそこにないのだから、死が何かを知らない。従って死を恐れる必要はない。死んだ後であれば、人間は生きていないのだから、死を恐れる必要はない。この死生観が、エピクロスの哲学の根底を支えている。

人間は死を知ることはありえないのだから、いたずらに死を恐れることは意味がない。それよりも、今ある生を享受すること。それが私たちにとって、最も快適に楽しく生きる方法なのだ。

エピクロス派の哲学が快楽主義と呼ばれる理由もここにある。その快楽とは、肉体的、感覚的な欲望の満足ではなく、例えば、死を恐れないことで得られる精神的な安定によって得られる「不動心(アタラクシア)」に他ならない。

モンテーニュも、「快楽こそが人生の目的」と述べ、生と死に関してエピクロスと同様に考えている。

Elle (la mort) ne vous concerne ni mort, ni vivant : vivant parce que vous existez, mort parce que vous n’existez plus.

Montaigne, « Que philosopher, c’est apprendre à mourir »

死はあなたと関係を持たない、死んでいるあなたとも、生きているあなたとも。というのは、生きているのは、あなたが存在しているからであり、死んでいるのは、あなたがもはや存在しないからである。

一読するだけではこの文の意味はあまりはっきりしないのだが、エピクロスの上の言葉を思い出すと、すっきりと理解できる。要するに、生きている時に死はなく、死んでしまったら生はない、従って、死は人間と関わらない、ということになる。

モンテーニュは、このような考え方の上に立ち、賢者の代表ともいえるソクラテスが死を宣告された時の言葉を例に取り、死についての心構えを説く。

Qu’importe quand cela peut être, puisqu’elle (la mort) est inévitable ? A celui qui lui disait : « Les trente tyrans t’ont condamné à la mort », Socrate répondit : « Et la Nature eux aussi. »

Quelle sottise de nous tourmenter au sujet du passage à l’exemption de toute peine !

死は避けられないものなので、それがいつであってもどうでもいい。「30人の暴君がお前に死を宣告した。」と言った人間に対して、ソクラテスは次のように答えた。「自然は彼らにも同様にした。」

あらゆる苦しみからの解放へと通過していくことに、私たちが苦しむとは、なんと馬鹿げたことか!

賢者ソクラテスの言葉は、人間は全て死ぬものという認識を示している。その中には、ソクラテス自身も含まれる。彼もいつか死ぬのだから、暴君たちがそれを早めたことに苦しむ必要はない。死ぬことは、生から死への「通過(passage)」にすぎないのだ。

ラ・フォンテーヌが、死に関して、「あの通過(ce passage)」という言葉を使ったのは、モンテーニュのこうした死生観を受け継いでいるからと考えてもいいだろう。

そして、le sageとce passageが韻を踏む最初の4行は、「賢者」は死を単なる「通過」と考え、死を恐れることがないために、「不動心(アタラクシア)」に達するという思想を、まず最初に読者に伝える役目を果たしている。

第1の教訓は、次に時間のテーマへと進む。

時間に関して、モンテーニュは、「死は避けられないものなのだから、いつ来てもかまわない」と述べた。同じことが、ラ・フォンテーヌの教訓では、死の時間と他の時間の同質性によって説明される。

Ce temps, hélas ! embrasse tous les temps :

Qu’on le partage en jours, en heures, en moments,

Il n’en est point qu’il ne comprenne

Dans le fatal tribut; tous sont de son domaine ; (v. 5-8)

その(死の)時は、ああ! 全ての時間を抱き包んでいる。

その時間を、日に、時間に、瞬間に分割しても、

その時間が含まないものはない、

運命に収める年貢の中に。すべては、その領地に属している。

ああ!(hélas ! )という嘆きが発せられ、常に死の危険が潜んでいる人間の運命に対するラ・フォンテーヌの心の声が、一瞬だけ聞こえる。

実は彼も「賢者」ではなく、「多くの人びと」と同じように、死を恐れ、死を前にして冷静ではいられなかったかもしれない。

しかし、そうした感情を隠し、「その時(ce temps)」(=死の時)に関して、理論的に分析を重ねていく。

まず、全ての時の中に死が存在しうることが、embrasser(抱き包む)とpartager en(・・・に分割する)という、二つの動きによって具体的に示される。

つまり、全ての時を死の時が含んでいると見なすこともできる。他方、別の見方をすれば、死の時が、日(jours)、時間(temps)、さらには瞬間(moments)に分割されるとも考えられる。

そのようにして、全ての時間と死の時間が関係付けられた後、死の強制的な力が、tribut(年貢)やdomaine(領地)といった、法律用語を思わせる言葉によって示される。

農民が領地権を持つ領主に年貢を納めないといけないように、人間は死に対して年貢を納める。tributに付けられた fatal(運命の)という形容詞は、収めるべき年貢とは死であることを示している。

「通過を決意しなければならない時」は、どの時間にも当てはまるし、人間はその時間を必ず迎える。5−8行の詩句は、そうした人間の運命を重々しく伝えている。

9-15行になると、死は身分の上下にかかわらず、誰にでも、そしていつでも訪れることの実例が挙げられる。

Et le premier instant où les enfants des rois

Ouvrent les yeux à la lumière,

Est celui qui vient quelquefois

Fermer pour toujours leur paupière.

Défendez-vous par la grandeur,

Alléguez la beauté, la vertu, la jeunesse,

La Mort ravit tout sans pudeur.

Un jour le monde entier accroîtra sa richesse. (v. 9 – 16)

そして、最初に、王たちの子供たちが

光に向かい目をあける瞬間が、

時には

彼らの瞼を永遠に閉じる瞬間になる。

身分の高さで身を守るがいい、

美や美徳や若さを持ち出してみるがいい、

死の女神は全てを奪い去ってしまう、恥じらうこともなく。

いつか、世界全体が、死の富を増大させることになるだろう。

もしかするとラ・フォンテーヌは、1672年6月、誕生後数ヶ月で死んでしまったルイ14世の子供のことなど、実際の例を頭に置いているのかもしれない。

しかし、具体的な例を考えなくても、高い身分の人間であったとしても死ぬ運命にあるということは、はっきりと伝わる。

そのことを語る9ー12行の詩句は一つの文章からなり、目をあける最初の瞬間が目を閉じる瞬間でさえあるという、短く儚い生を強く感じさせる。

実際、4行に渡る句またぎ(enjambment)が、その瞬間の一体感を的確に表現している。

それに対して、13-14行の詩句では、偉大さ(la grandeur)だけではなく、美(la beauté)、美徳(la vertu)、若さ(la jeunesse)が列挙され、人間の持つどのような要素も死を阻止することができないということが、はっきりと印象付けられる。

結局、死は、若者も老人も、身分の高い者も低い者も、善人も悪人も、全てを奪い去っていく(la mort ravit tout)。そのようにして、現実世界全体(le monde entier)が死の世界へと連れ去られ、死の世界をますます富ませる(accroîtra sa richesse)ことになる。

第1の教訓の最後は、物語を準備する言葉で締めくくられる。

Il n’est rien de moins ignoré,

Et puisqu’il faut que je le die,

Rien où l’on soit moins préparé. (v. 17-19)

何も、これより知られていないことはない。

そして、こう言わなければならないのだが、

何も、人びとがこれほど準備していないことはない。

エピクロスやモンテーニュを始めとして、多くの思想家や詩人たちは、死が常に人間の傍らにいることを警告してきた。そのことよりも知られないこと(moins ignoré)は何もない。つまり、それほど知られていることはない。

実際、死が常に身近にあることは、古代から常に口にされてきた。その典型は、常に人間は死ぬ存在であることを心に留めることを促す「メメント・モリ」というラテン語の表現。

その解釈は古代ローマとキリスト教文化圏でニュアンスが異なるかもしれないが、しかし、死が人間にとって身近であることを意識するという点では共通している。

その事実を指摘した後、最後に強調されるのは、人間には死への準備が出来ていない(l’on soit moins préparé)ということ。

では、死の心構えをするためには、どうしたらいいのか? 死に不意打ちされない賢者のようになるために必要なことは何なのか?

もしラ・フォンテーヌがそのように尋ねられたら、「死につつある男」の話を読むこと、と応えたに違いない。

その証拠に、第一の教訓と物語部分の繋がりを示すための工夫が施されている。

人は備えができていないと警告する詩句の直前に、「そのことを私は言わなければならない(il faut que je le die)」という詩句が挿入されている。

その詩句の最後に置かれているのは、動詞dire を接続法現在に活用したdie.。現在であればdiseと書かれるが、古い時代にはdieとも記された。

dieで終わる第18行目の詩句と韻を踏むのは、物語の最初となる第20行目の詩句。

Et puisqu’il faut que je le die, (v. 18)

(…)

Un mourant, qui comptait plus de cent ans de vie, (v. 20)

(死につつある男、数えてみると百歳を超えていた、)

この韻は、教訓と物語の繋がりをはっきりと示している。そして、物語の前に教訓が置かれていることで、読者は、物語から何を学ぶべきか、予め指示されていることになる。死への心構えができていないからこそ、死につつある男の物語を読み、楽しみながら、死に備えよという教えを学ぶ必要がある、と。

死について、ラ・フォンテーヌはすでに「死と不幸な男」と「死と木こり」という2つの寓話を語っていた。「死の女神と死につつある男」では、寓話では異例といえる長い教訓を物語の前に配置し、教訓をより明確に読者に伝えるための仕掛けが施されたのだった。

そうしたことを頭に置きながら、un mourantの物語を読んでいこう。(2/2へ続く)